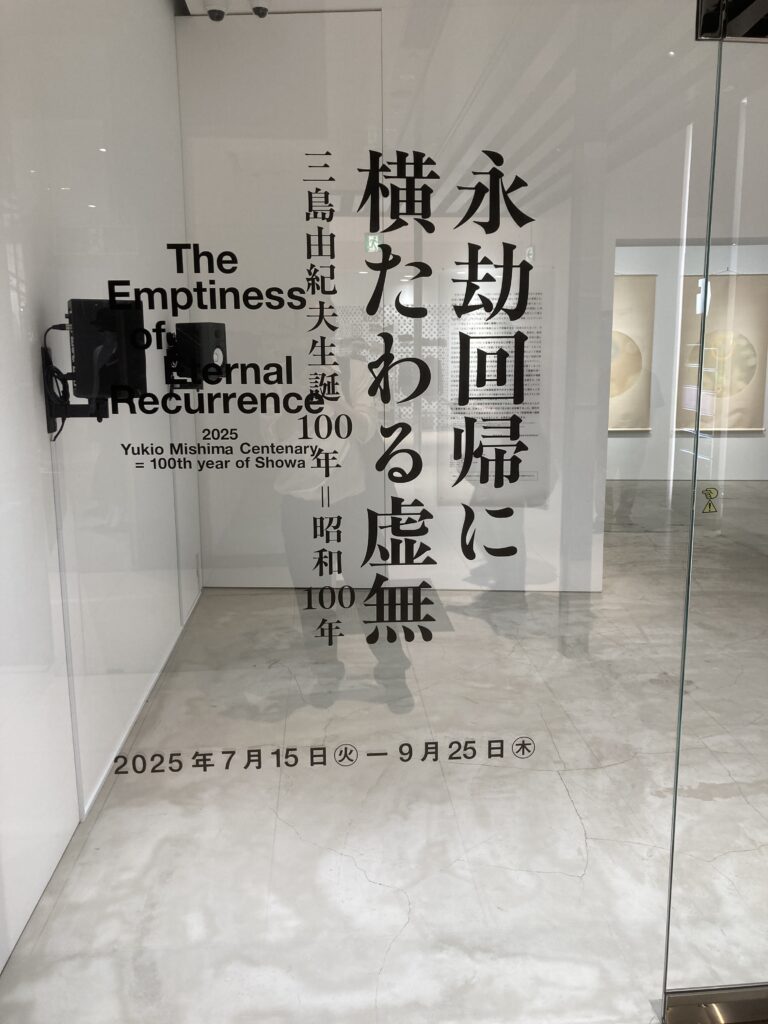

- 会期:2025年7月15日~9月25日

- 会場:GYRE GALLERY(渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F)

- 入場料:無料

- 企画:スクールデレック芸術社会学研究所 所長・飯田高誉

この展覧会は、三島由紀夫生誕100年、そして昭和100年という節目を記念して開催されている。テーマは、彼の遺作『豊饒の海』四部作に貫かれる「虚無」と「再生」。

展示室に一歩足を踏み入れると、まるで異次元に迷い込んだような錯覚に襲われた。オペラ、浪花節、歌舞伎——様々な音源がミックスされた空間に、三島自身の肉声が重なり、聴覚から脳が支配されていく。

「この庭には何もない」——無の美学と向き合う時間

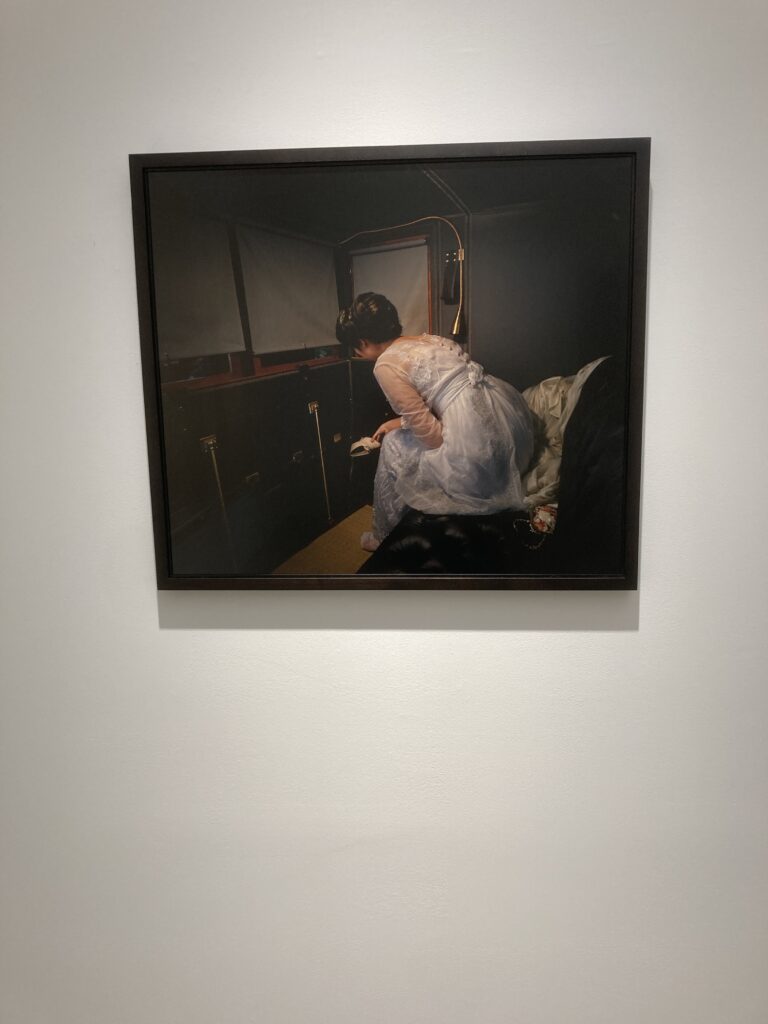

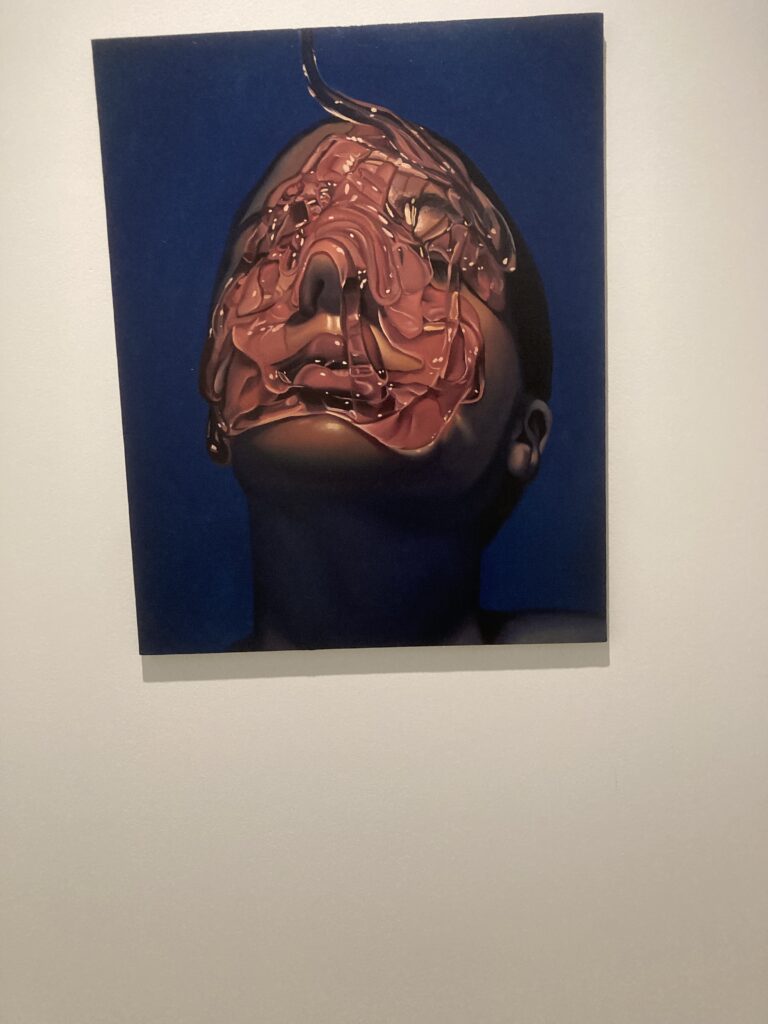

展示作品の中でも特に心を奪われたのが、写真家ジェフ・ウォールの作品だ。『春の雪』の一場面──聡子が靴から落とした砂の音を“砂時計の音”と聴いた本多の幻想的な感覚を、まるで映画のワンシーンのように、精巧なステージド・フォトで再現していた。

その写真を前にして私は動けなくなった。

人間が“美”を感じる瞬間は、論理や思想ではなく、生理的な「震え」に近い。まさにそれを呼び起こしたのが、虚構と現実の境界を溶かすこの写真だった。

虚無とエロスの交差点──私と三島由紀夫の「再会」

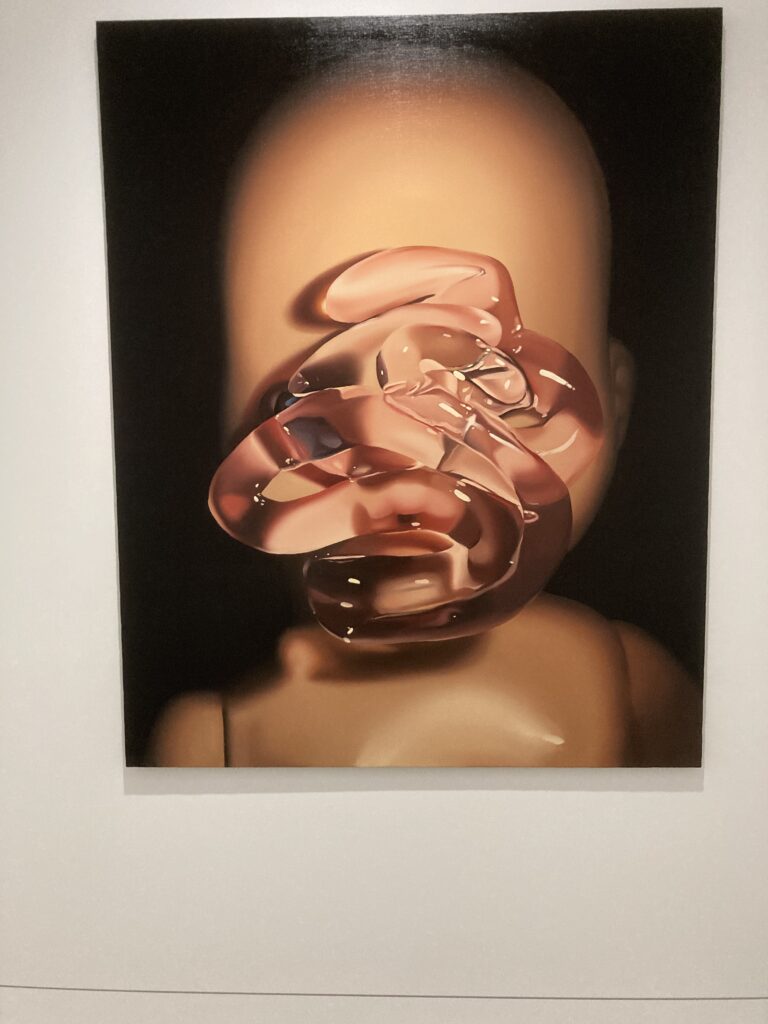

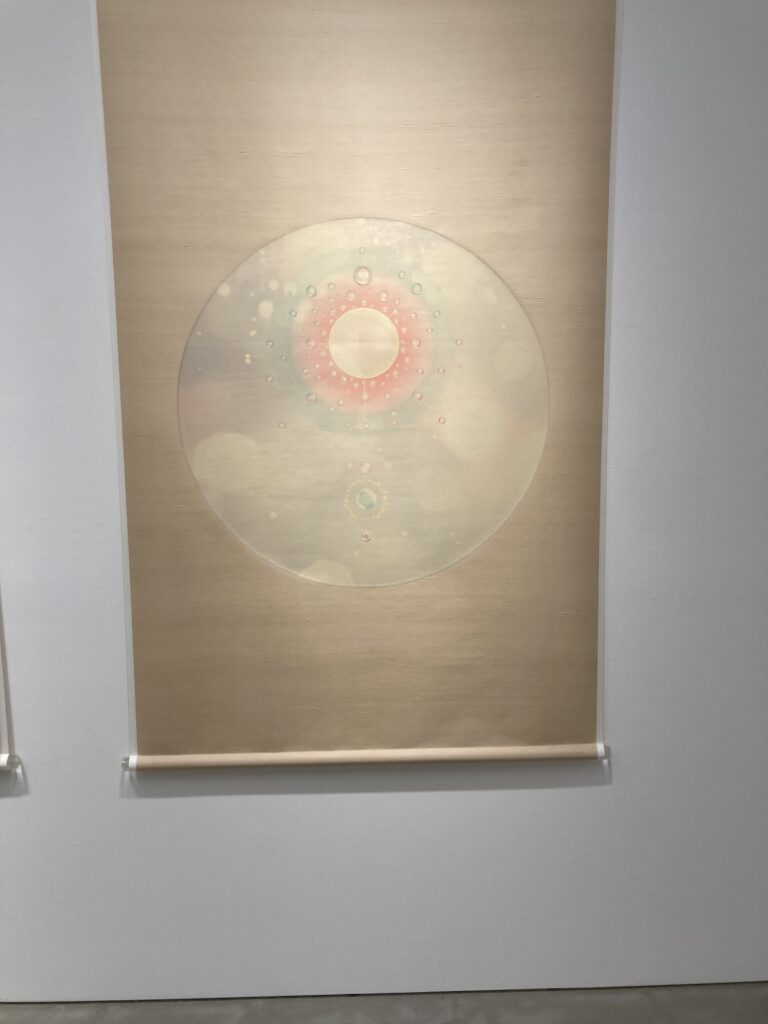

森万里子の作品では、精子と卵子の邂逅、そしてそれが象徴する永劫回帰の円環が描かれていた。あまりに直截的で、しかしそれゆえに“命の源に虚無はない”という三島の感性が鮮やかに浮かび上がってくる。

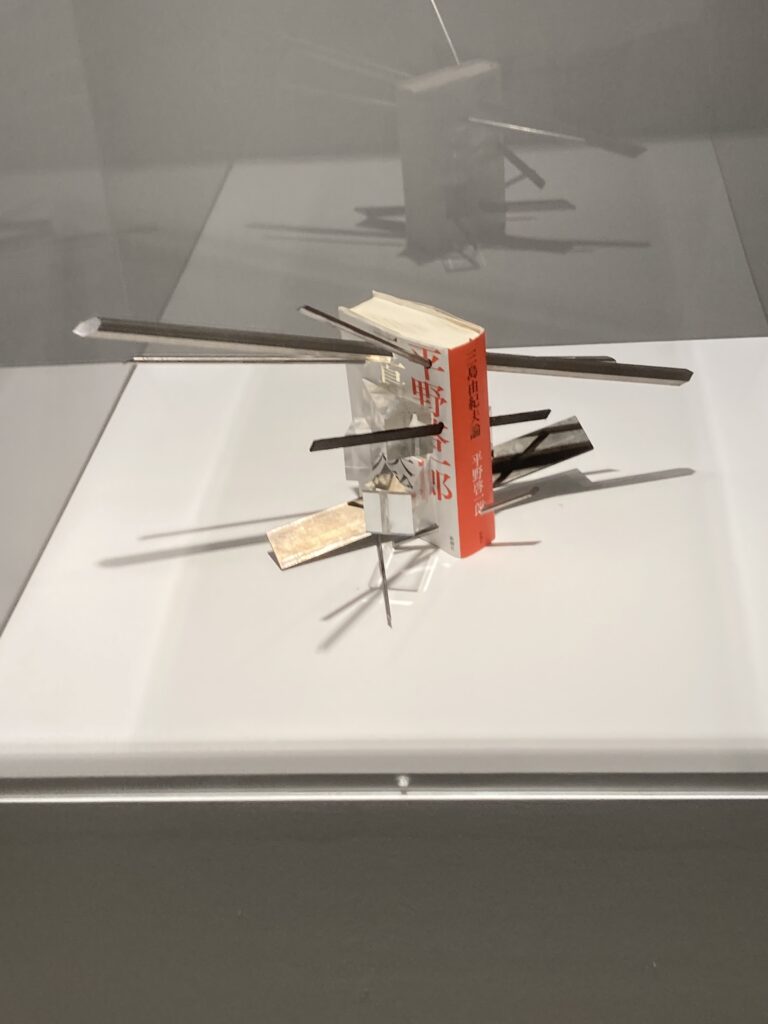

平野啓一郎のインスタレーションでは、自著に刀を突き立てた「文学の自傷」が、まるで三島由紀夫の最期そのもののように見えた。

「文学だけでは、足りなかったのか?」

そんな問いが、ガラス越しに私の心臓を貫いた。

他人に理解されないことの美しさ──孤独の中に灯った共鳴

私は長いこと、「女性とは合わない」と思ってきた。結婚を選ばなかったのも、消費社会に踊ることを拒んできたのも、結局は“三島由紀夫的な虚無”に憧れていたからだ。あの人の言葉がなければ、私はとっくに壊れていただろう。

展覧会を見終えた私は、何か“仲間”に出会えた気がして、涙が出そうだった。華やかな表参道の裏で、ひっそりと行われていたこの展覧会が、私にとっては“心の避難所”だった。

なぜ、今、三島由紀夫なのか?

現代は、「死を遠ざける時代」だ。老いも病も愛も死も、フィルター越しに見たがる時代。その中で、三島由紀夫の死生観や虚無観が、若いアーティストたちに再解釈され、命を吹き込まれていた。

そしてその全ては、結局、こう問いかけてくる。

「あなたは、何を信じ、何に殉じるのか?」

まとめ:混迷の時代における、静かな問いかけ

上野の有名美術館よりも、たった一室のこの展覧会の方が、私の心を震わせた。その理由は単純だ。これは「他人のため」ではなく、「自分の魂のため」に存在している空間だから。

三島由紀夫は、生き方そのもので芸術だった。

あなたも、自分の「虚無」と向き合ってみませんか?

コメント