猛暑の東京。気温は体感で体内まで溶かされるような40度近く。そんな中、私は上野の森美術館で開催されている**企画展『万博の時代』**へ足を運んだ。開催期間はたった14日間(7月13日~27日)にも関わらず、会場は驚くほどの賑わいで、観光客、とりわけ外国人の姿が目立っていた。

会場を見渡せば、涼しげな家族連れもいれば、険しい顔をした一人旅の男性の姿もある。どちらも「人間の姿」でありながら、その受け取り方はまったく違う。展示を前にした無言の人間観察もまた、現代の“万博”だと感じた。

外は地獄のような暑さ。コンビニの冷気がまるでオアシスのように感じられる。だが、美術館の中は、別世界だった。そこには、かつて日本が未来を夢見た1970年の大阪万博という時代の空気が、鮮やかに、そして皮肉と哀愁を込めて描き出されていた。

■ 心を揺さぶった6つの作品たち

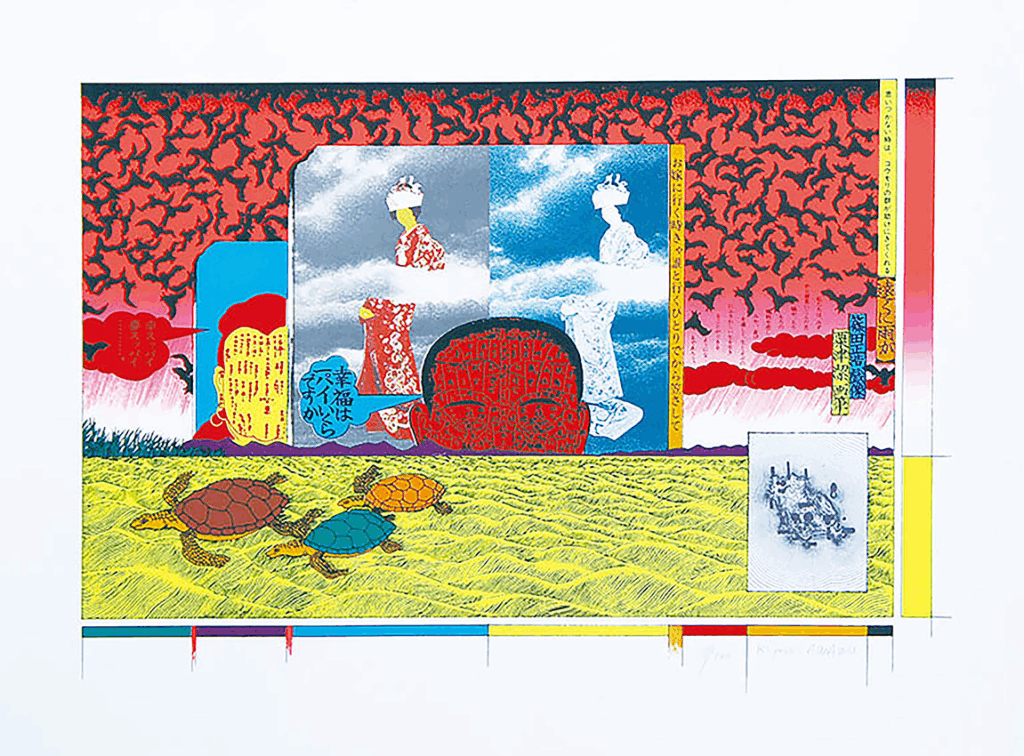

① 粟津潔『遠くに雨が』(版画集『人間と文明』より)

“幸福は一杯いくらですか?”と、まるで皮肉めいたセリフを浮かべる黄色い砂の上に泳ぐ三匹の亀。人間の顔には無数の言葉がへばりつき、情報に覆い尽くされた現代人の姿を浮かび上がらせる。

和装の女性と、透けて消えそうな白抜きの女性が並ぶ構図は、どこか夢と現実、生と死、表と裏を象徴しているようだった。

この作品を見て、私は思わず「自分の脳内を覗き込まれたようだ」と感じた。混沌としているのに、妙に腑に落ちる。そして、明快なカタルシスを拒むその姿勢に、アートの奥深さを思い知る。

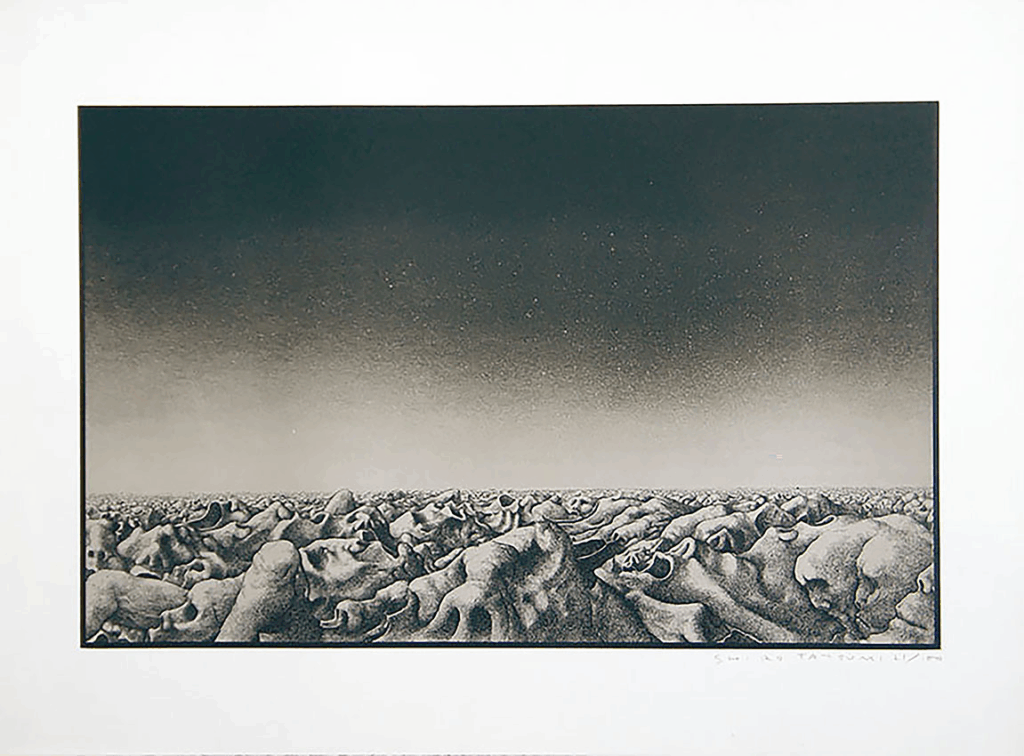

② 辰巳四郎『死の谷』(同版画集より)

真っ赤に染まった大地。荒れ果てた平野に、生命の気配は一切ない。

まるで核戦争後の世界を描いたようなこの作品には、人間が最終兵器によって滅びた後の“地球の静寂”があった。そこにあるのは絶望ではない。むしろ、静謐で、どこか穏やかな“死への許し”すら感じたのだ。

「この静けさが、いつか私たちの世界にも訪れるのだろうか」

そんな問いが、静かに胸に刺さった。

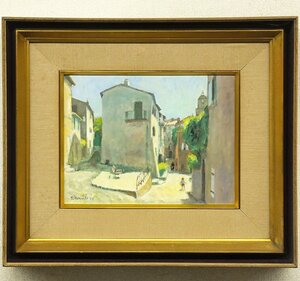

③ 渡辺武夫『フランス月景』

“フランス”と聞いて多くの人が抱くであろう「華やかさ」は、ここにはない。

ピンボケのような画面の中に佇む地方都市の住まい。

その描写には、どこか日本の郊外とも似たような匂いがあり、私は不意に、自分が子供のころに通った、商店街の裏道を思い出した。

憧れの異国が、どこか懐かしい。そう感じられることこそ、芸術がつなぐ“記憶”の力だろう。

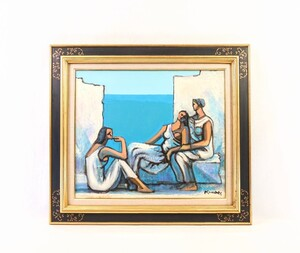

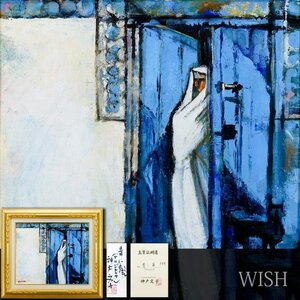

④ 神戸文子『エーゲ海と女』『白い女』『青い扉』『あじさいの咲く窓』

この4作品に共通するのは、青と白の絶妙なコントラスト。

その色彩に私は本能的に惹きつけられた。アフリカの大地で見た空の青、白い布をまとった旅人の姿。そんな記憶がよみがえる。

「自分が魅かれる色」というのは、意識する以上に深く人格に染み込んでいるのだと思った。神戸文子のように、表現者は時に“ひとつの美”を極めることによって、世界に触れる。

私は、それを“わがままな表現の強さ”と呼びたい。

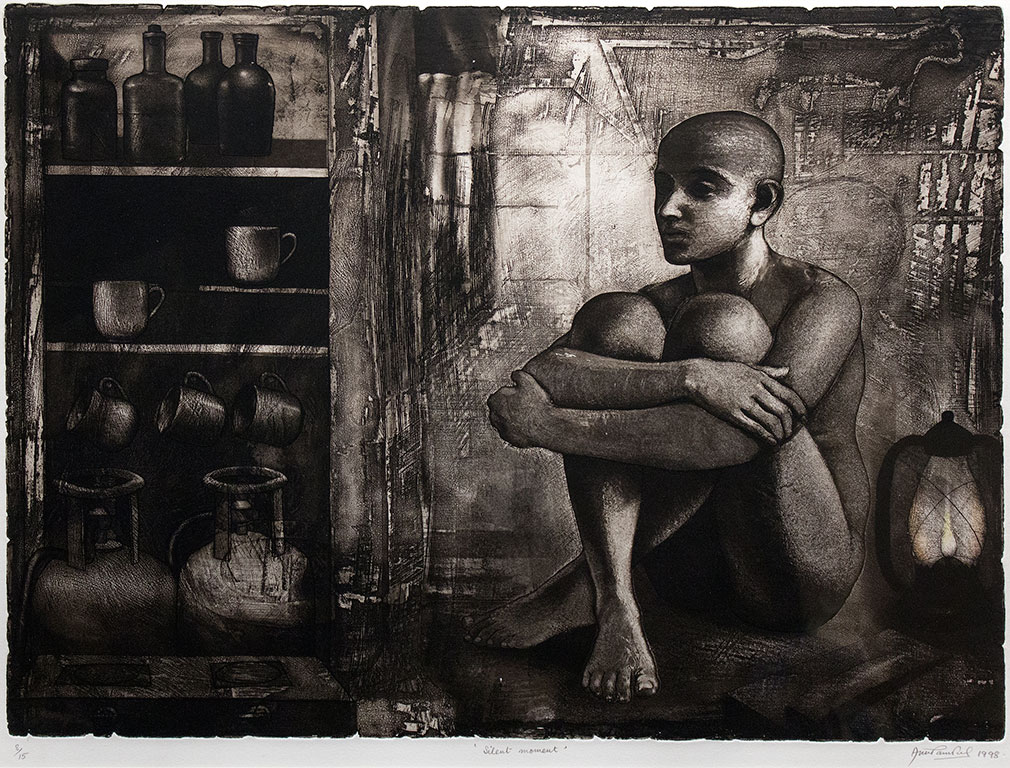

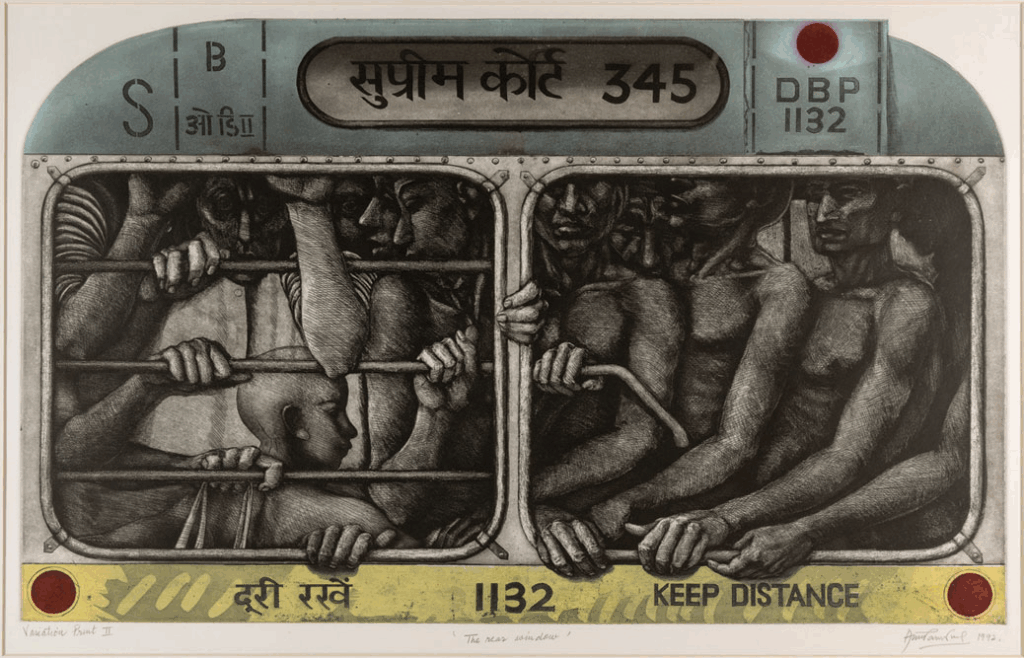

⑤ アヌパム・スッド『日常の中の象徴性:字幕への準備』

インドの作家によるこの作品には、**植民地支配を受けた国の“体に染み込んだ記憶”**が描かれていた。

屈強な肉体が、まるで狭い枠に押し込まれたかのような圧迫感とともに描かれる。美術館の静寂に、その肉体がうめき声をあげているようにすら感じられた。

“字幕への準備”とは、おそらく、語られぬ声を翻訳しようとする試みだ。

言葉ではなく、線と影が、歴史の痛みを語っていた。

⑥ 河東哲『福岡からの手紙』

画像が見つからなかったこの作品だが、強く印象に残った。

何の変哲もない英語の手紙。しかし、そこには福岡県の消印が押され、封筒の質感やインクのかすれ具合までもがリアルに再現されていた。

読めないはずの英文から、なぜか“移民”の物語が伝わってくる。

このリアルを超える表現力にこそ、芸術の真価があると思った。

私のこのブログだって、たった一人でも、「リアル以上の何か」に届けば、それは成功だと信じたい。

■ 万博の時代を通して見えた“今の人間”

『万博の時代』展というタイトルには、未来への希望が込められているかと思いきや、展示作品の多くは“問いかけ”だった。

進歩の名の下に何を失い、どこへ向かっているのか。

それは1970年当時だけでなく、2025年の私たちにも鋭く突き刺さる。

上野の森美術館で過ごした数時間は、まるで時代の渦に飲み込まれるような体験だった。

そして私はこう思うのだ。表現はもっとわがままでいい。もっと、本能に従っていい。

その一枚の絵の前で、私たちはようやく「人間」でいられるのだから。

▼展覧会情報

- 展覧会名:万博の時代

- 開催期間:2024年7月13日(土)~7月27日(土)

- 場所:上野の森美術館(東京都台東区上野公園1-2)

- 入場料:無料

コメント