これほど胸を掴まれる“創作の瞬間”があるだろうか──涙が零れた自由劇場の夜

自由劇場の扉をくぐった瞬間、私は息を呑んだ。

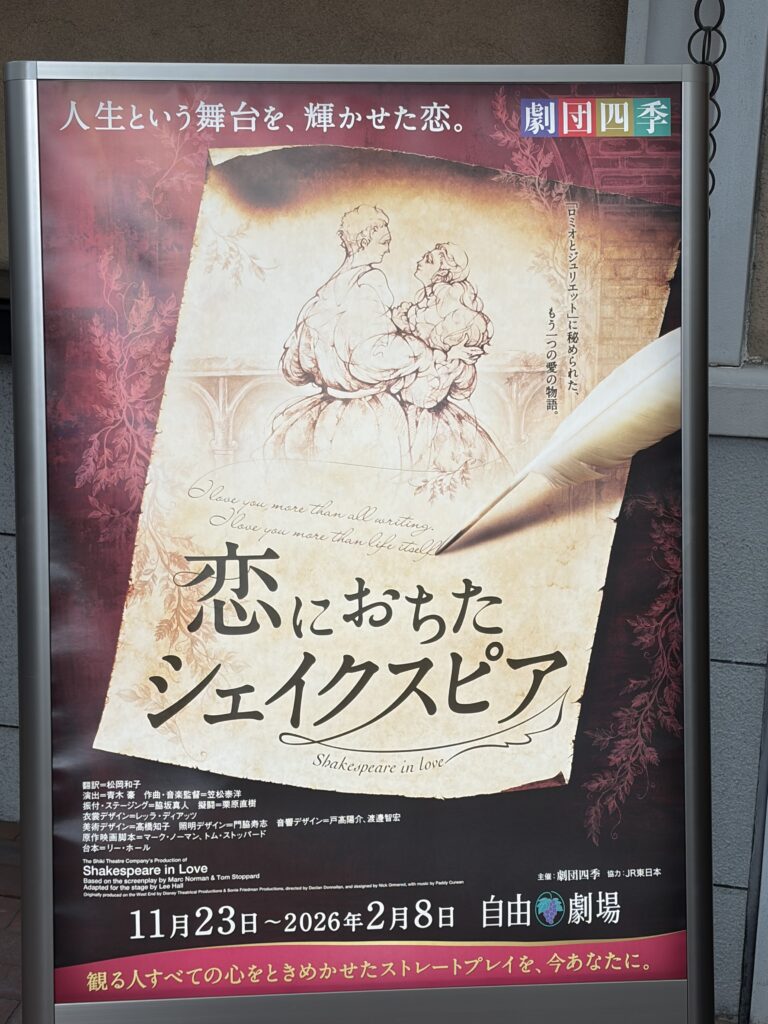

ストレートプレイとは思えぬ超満員。ロビーにはグッズを求める長い列、壁には脚本家トム・ストッパードの慰霊写真。

イギリスで生まれた作品の熱が、東京・浜松町まで届いている──世界は広いようで狭く、狭いようで広い。そんな感覚に包まれる開演前だった。

■ 観劇レポ:演劇が“生まれる瞬間”を目撃する快感

物語は、スランプに陥った若き日のウィリアム・シェイクスピア(武藤洸次)が、男装してオーディションに現れた貴族令嬢ヴァイオラ(中原詩乃)の演技に衝撃を受けるところから始まる。

このシーンがまず圧巻だ。

演劇を愛しすぎるあまり男のふりまでして舞台に立とうとするヴァイオラ。

その“魂の芝居”にウィルの創作は一気に火がつき、ふたりは恋に落ちる。

劇団四季のテンポの良い群舞、きびきびしたやり取り──

「演劇って、こんなに面白かったのか」と観客自身の血が再び温まっていく。

■ 役者の人生が、そのまま芝居に宿る瞬間

今回、最も心を打たれたのは “役者が役者を演じる” という構造だ。

武藤洸次のシェイクスピアは、情熱が体から溢れ出ていた。

高校までバスケ一筋。『キャッツ』に心を撃ち抜かれ、「どうしても四季に入りたい」という想いで役者になった──その人生そのものがシェイクスピアの苦悩と爆発力に染み込んでいるようだった。

中原詩乃のヴァイオラもまた、幼い頃から子役として舞台に立ち続けた者だけが纏う“落ち着き”と“毅然とした情熱”を放ち、役そのものと溶け合っていた。

太宰治は「芸人が芸人を演じると哀しくて心を打つ」と言ったが、この舞台はまさにそれ。

役者の人生そのものが芝居の力になる──その事実が胸に迫る。

■ イギリス演劇の精神とエリザベス朝の熱狂が蘇る

物語の中盤、エリザベス女王が登場する。

女性が舞台に立つことが禁じられ、芝居は“河原乞食”と蔑まれた時代。

それでもヴァイオラは舞台に立つ。

その瞬間、女王は彼女を認める。

剣でスペイン無敵艦隊を退け、芸術ではシェイクスピアを生んだエリザベス朝。

「文化の熱量が国家を輝かせる」

そんな時代への郷愁が、この作品から強く立ち上がってくる。

■ ラストシーンで込み上げた涙

舞台前面で原案を書き始めるシェイクスピア。

上から舞い降りる紙吹雪。

照明の奥で立つ役者たちの姿が、まるで光の中で永遠になったようだった。

その瞬間、涙がこみ上げた。

「これだけの舞台を見せてくれてありがとう」

劇団四季の舞台では、人が笑っているシーンでも、なぜか胸が熱くなる。

今回はとくにそれが強かった。

そして──

「オレッ!」というフラメンコ調の掛け声が三度。

シェイクスピアとヴァイオラがぴたりと正面を向き、幕が降りる。

アラジンのように軽やかで、しかしイギリス演劇らしい深い余韻が残る幕切れだった。

■ この舞台が“難しいのに面白い”理由

あなたが感じた通り、この作品はミュージカルのような“わかりやすさ”ではなく、

登場人物の関係が複雑で、一度の観劇ではすべてを理解しきれない。

しかしだからこそ、

「また観たくなる」

「もう一度関係を整理したい」

という熱が生まれる。

こうした“複雑さを楽しむ芝居”こそイギリス演劇の真骨頂であり、

劇団四季がストレートプレイで挑戦した理由もそこにある。

■ 『恋に落ちたシェイクスピア』が私に残したもの

✔ 役者が役者を演じる“二重構造”の妙

✔ 創作と恋が同調し、物語が立ち上がる瞬間

✔ 芸術が歴史を変えるという真実

✔ 舞台に立つことへの普遍的な欲求

✔ 「愛こそが、物語を生む」という名セリフの重さ

舞台とは“人生の断面”だ。

そして人生とは、誰かを愛し、何かを創り、何かを諦め、何かを残すこと。

そのすべてが、自由劇場の小さな空間で燃え上がっていた。

■ こんな人にこそ観てほしい

・創作が好きな人

・演劇に救われたことがある人

・四季の作品を観たことがある人

・恋と芸術の関係に興味がある人

・最近“涙を流していない”人

特に最後の人。

この舞台は、静かに、確実に心の奥を揺らしてくる。

■ まとめ:『恋に落ちたシェイクスピア』は“創作という奇跡”そのものだった

ストレートプレイでありながら超満員。

役者たちの人生と役が溶け合う濃密な時間。

舞台上に立ち上がる“物語の誕生”。

劇団四季はまた一つ、観客の心に人生の1ページを刻む作品を生み出したのだと思う。

コメント