ラムセス大王展が話題になっていたので、足を運んでみた。私はもともと、口コミを参考にして出かけることが多い。多くの人が「良い」と評価する展示やイベントは、実際に訪れても外れが少ない。大阪・関西万博もそうだった。人気ランキングや来場者ブログを徹底的に読み込み、そのおかげで短い時間でも密度の高いパビリオン巡りができた。口コミの力は侮れない。

その一方で、ダミアン・チャゼルの映画のように、世間の評価とは関係なく「自分にとっての最上」が存在する場合もある。大衆性はなく、低評価も多いが、彼の作品は夢追い人のセンチメンタリズムに満ち、私にとっては常に最高のカタルシスだ。劇団四季の新作も同じで、作家への信頼が先に立つから、口コミに関係なく必ず観る。

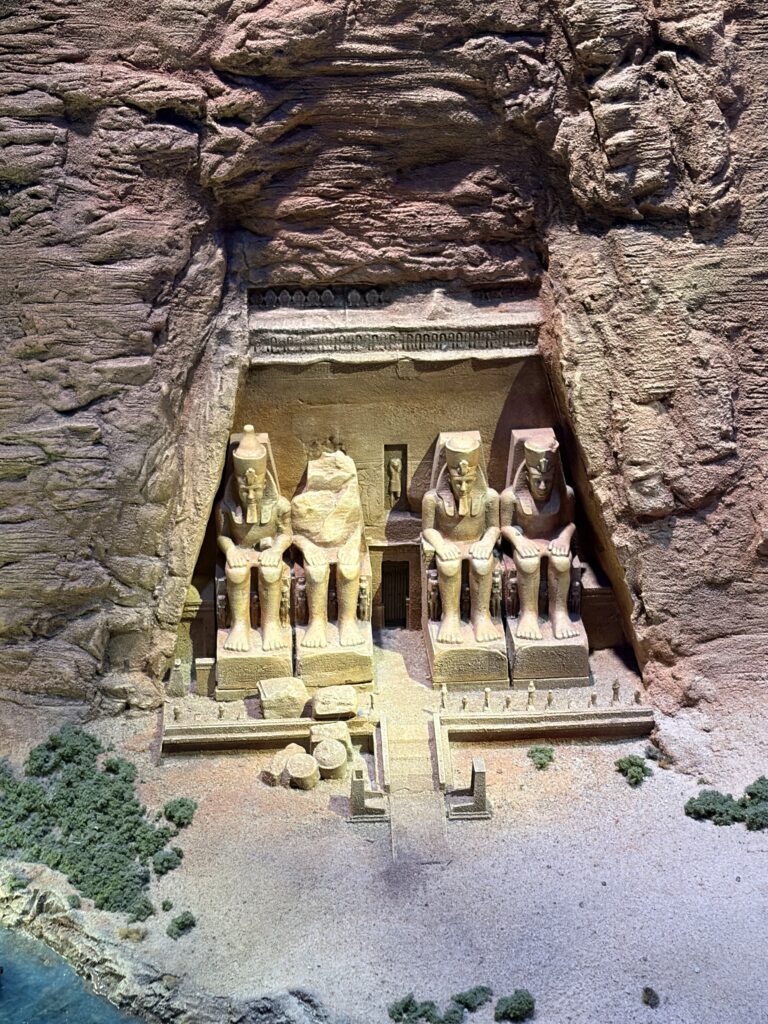

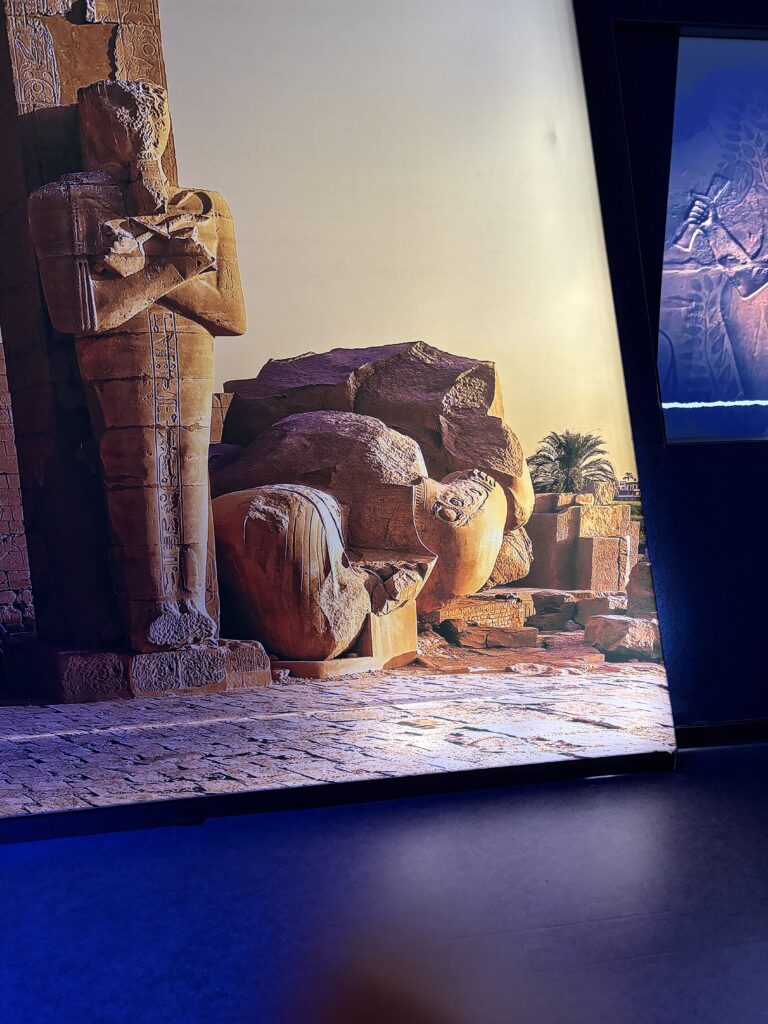

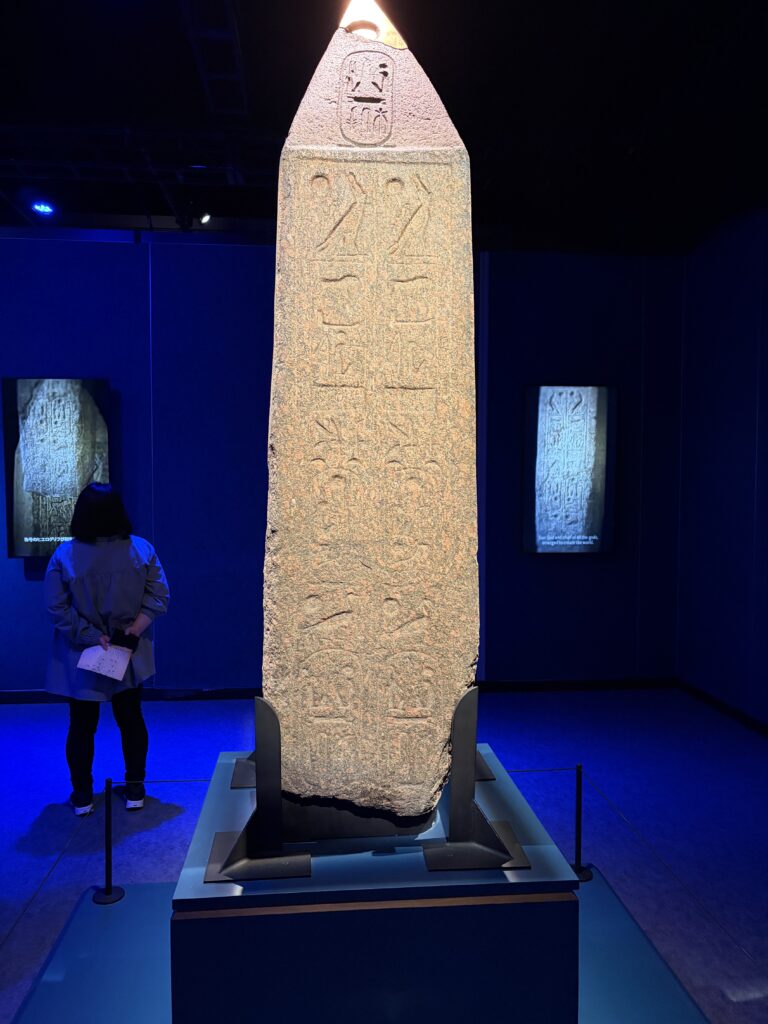

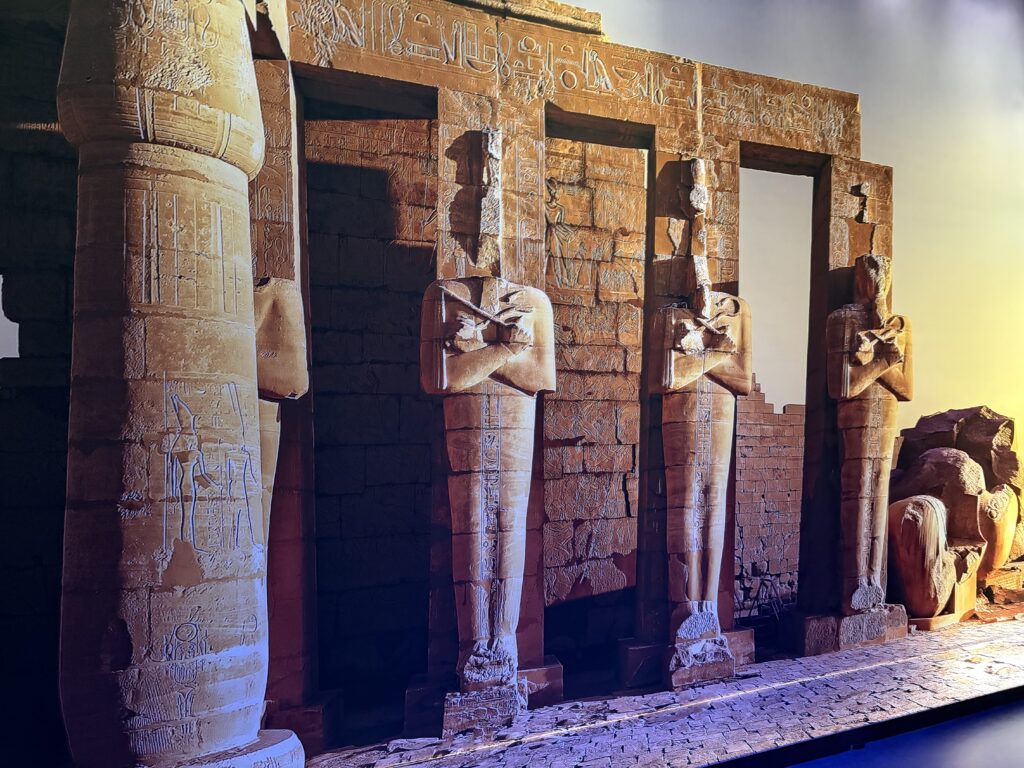

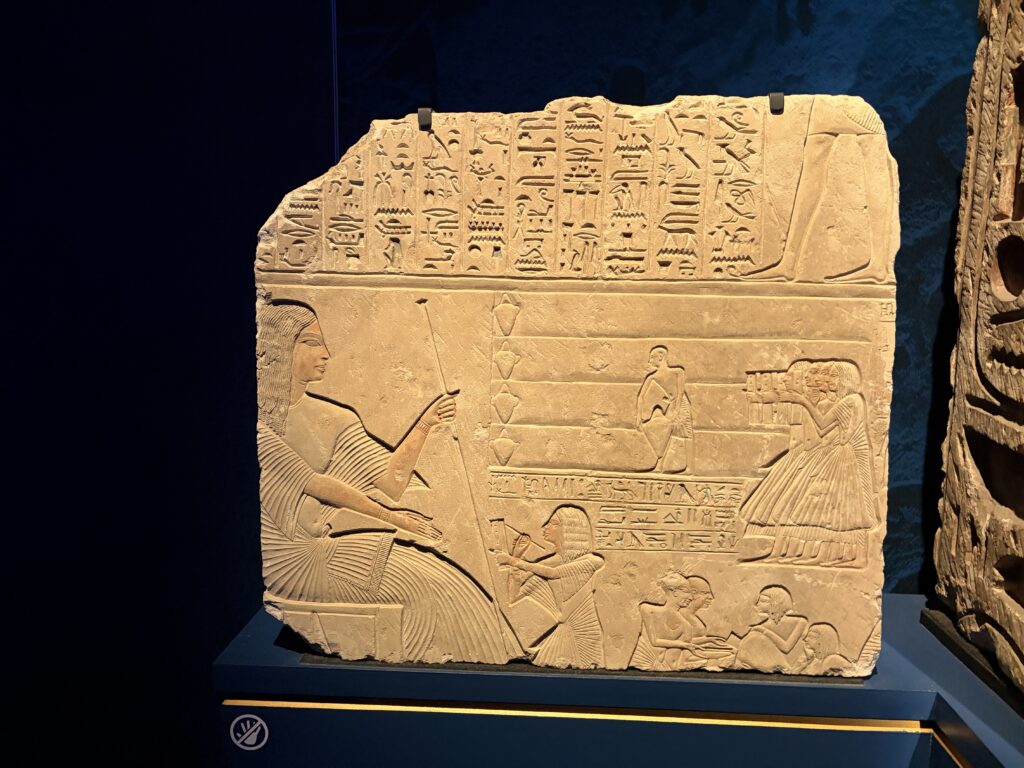

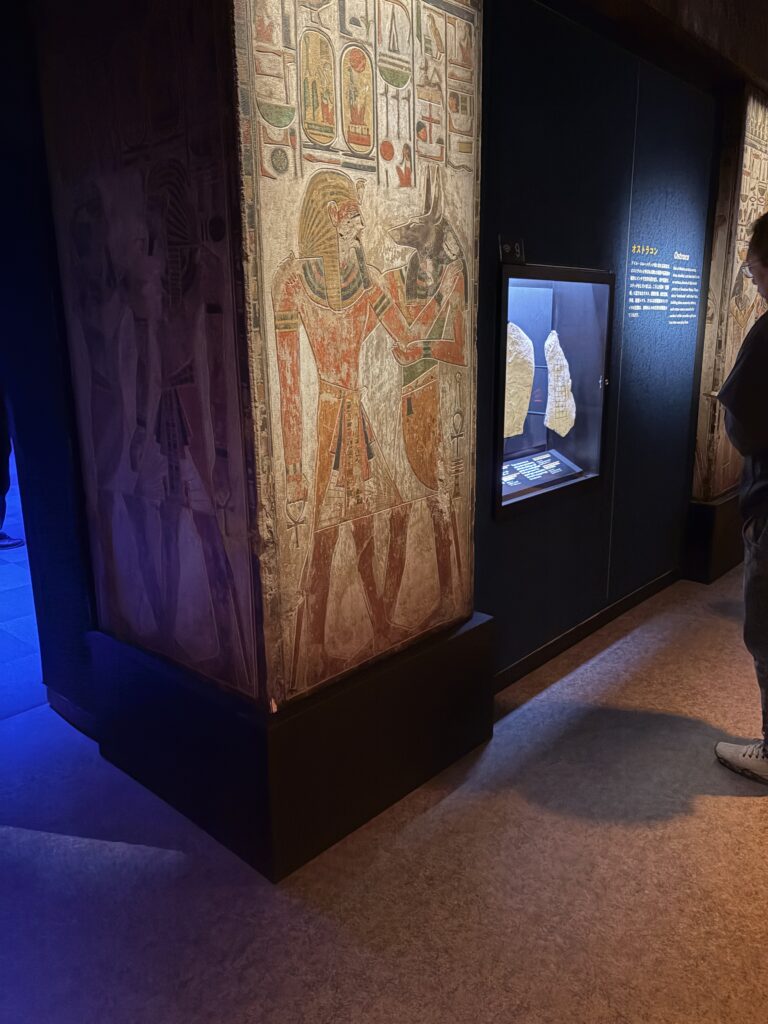

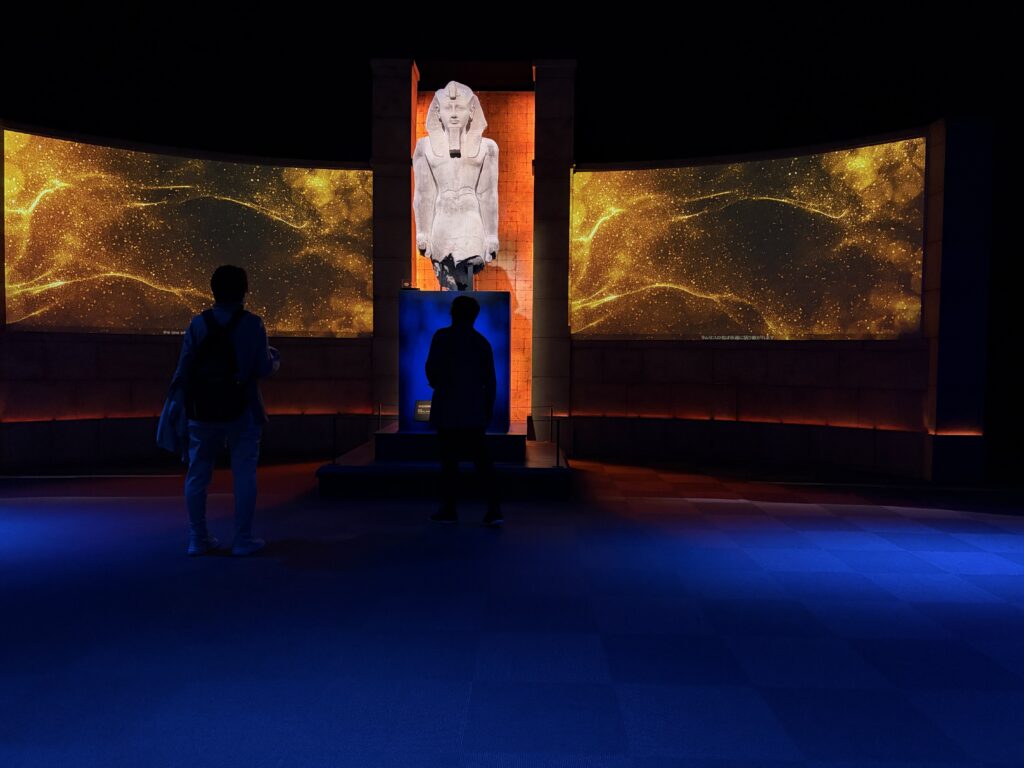

そうした基準を踏まえて訪れたラムセス大王展は、口コミ通り「良い展示」だった。それどころか、エジプトを旅しているかのような感覚に浸れた。展示物の迫力や音声ガイドの丁寧な解説、アブ・シンベル神殿のミニチュア模型まで揃い、ひとつの文明の息遣いがそのまま流れ込んでくるようだった。

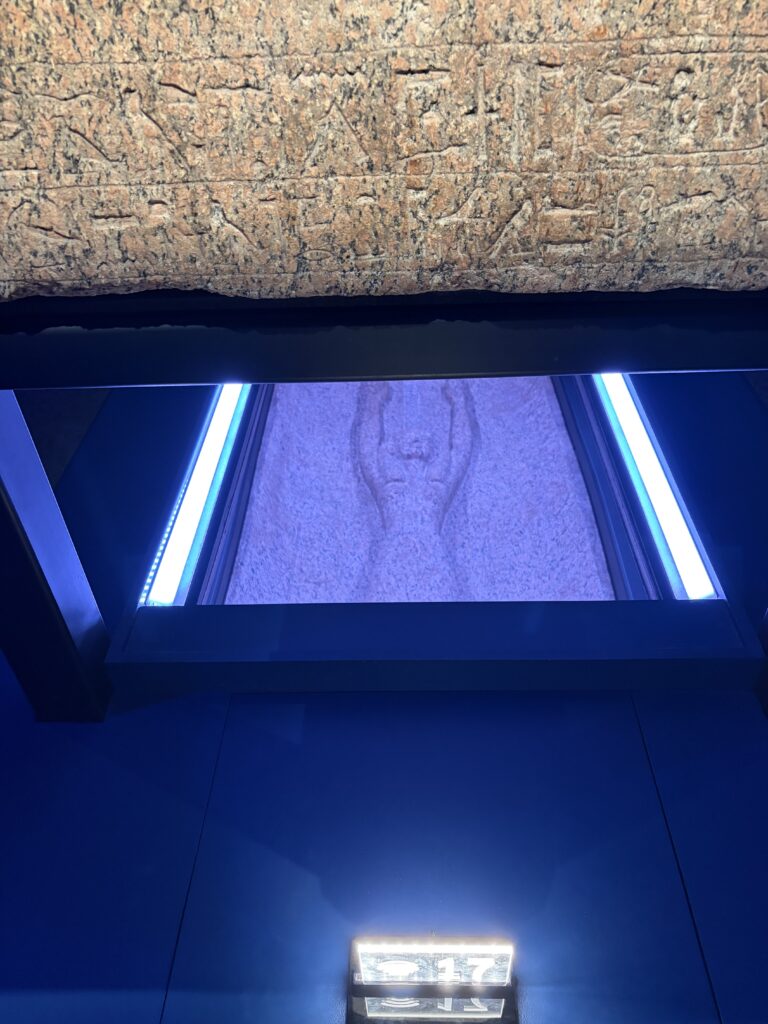

特に印象に残ったのは、アブ・シンベル神殿に年に二度だけ差し込む陽光の仕掛けだ。古代人の天文学と宗教観が結晶化したような構造は、まさに叡智の monument と呼ぶべきものだろう。

■権力と信仰、その影にあるもの

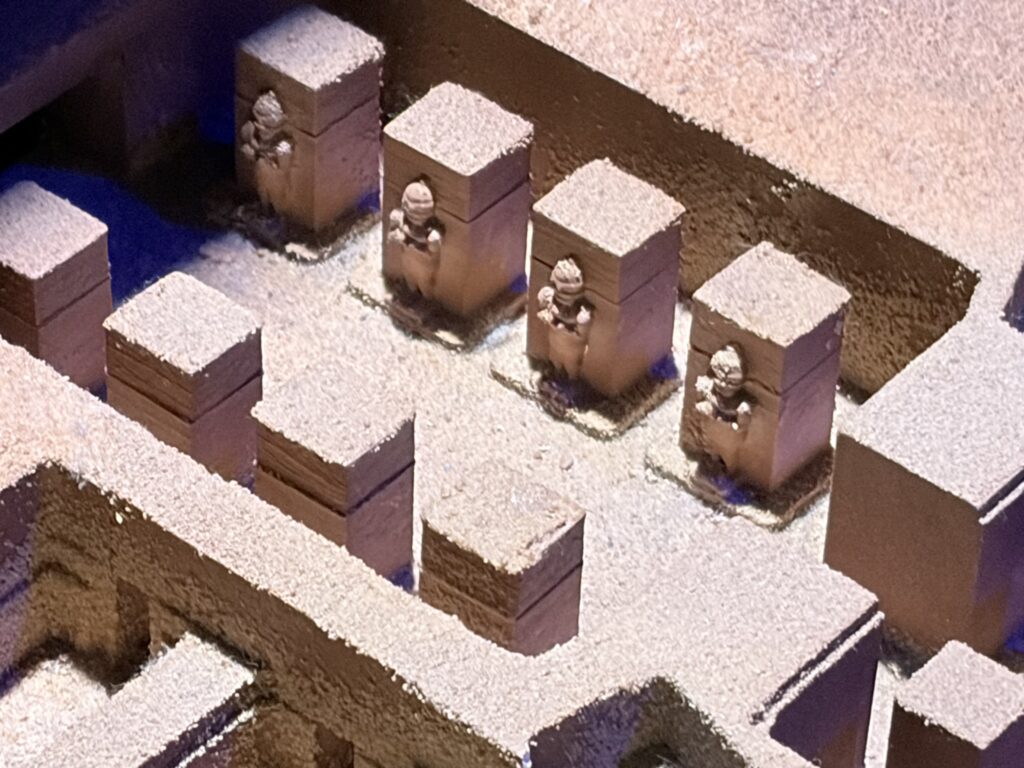

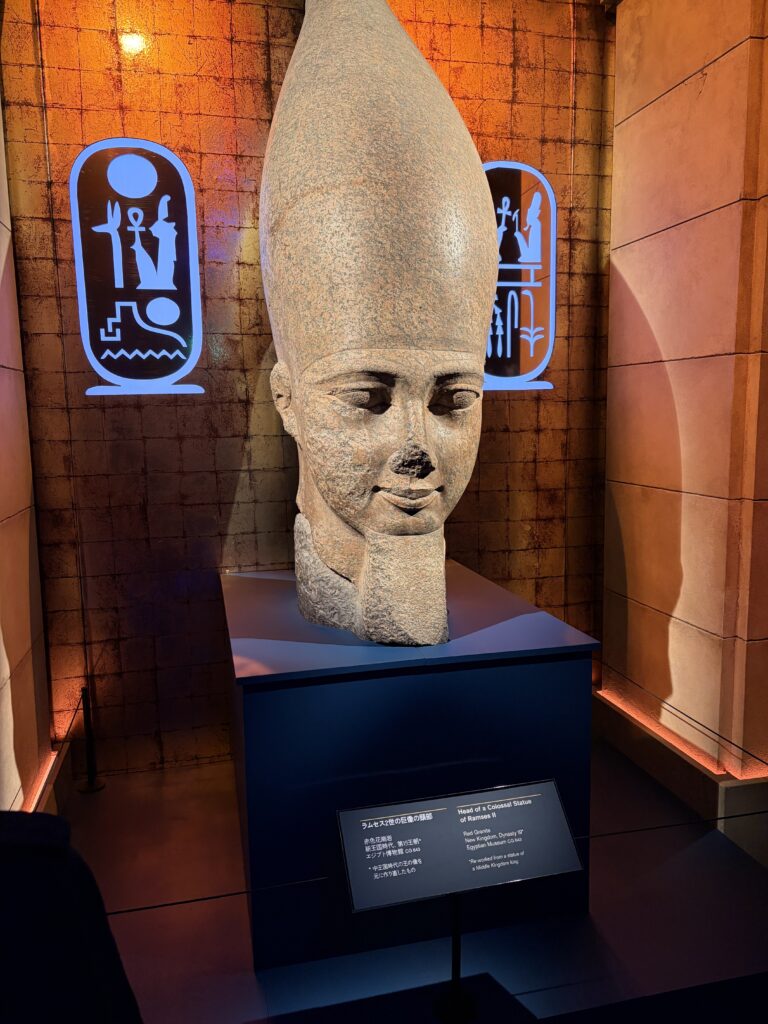

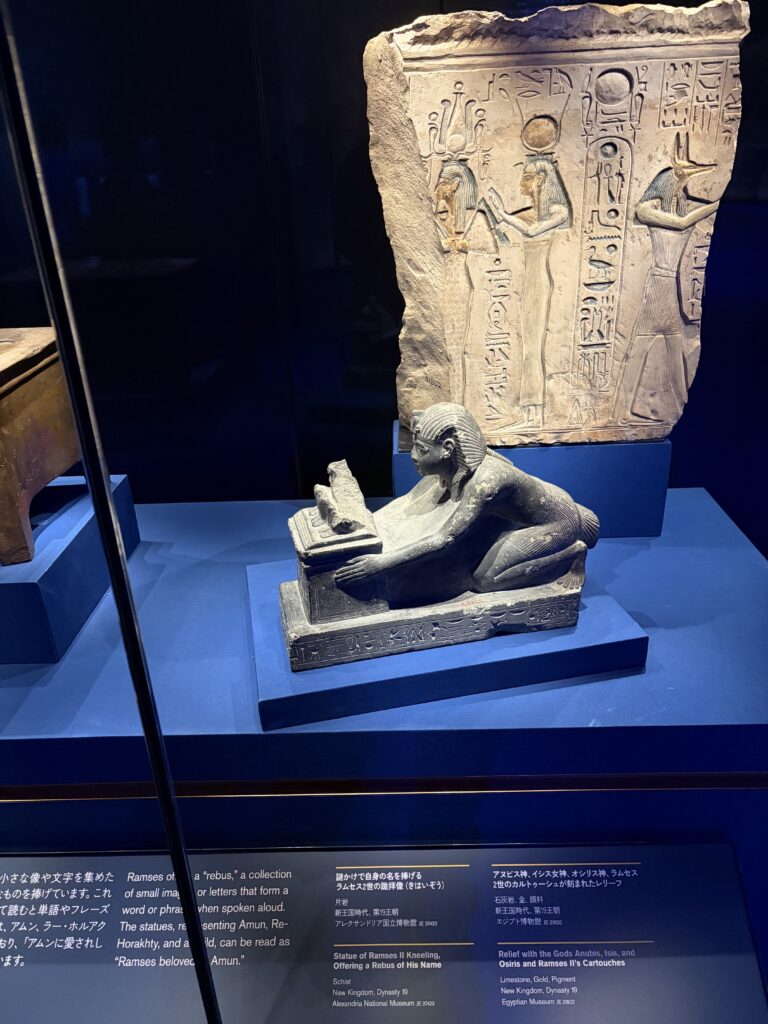

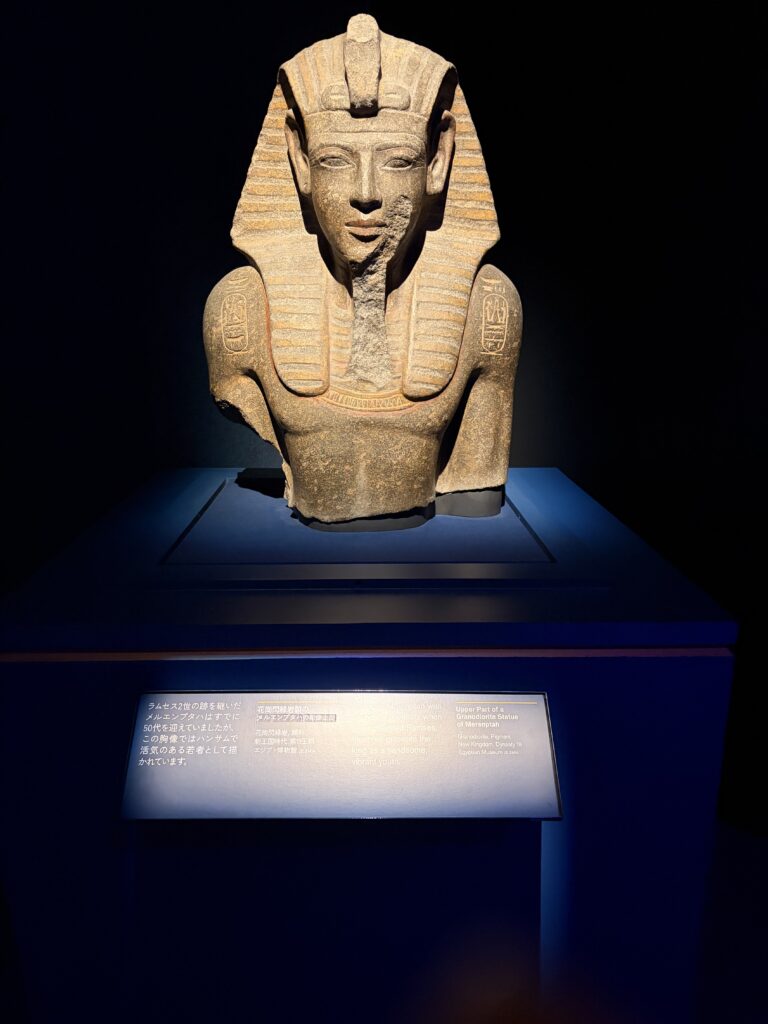

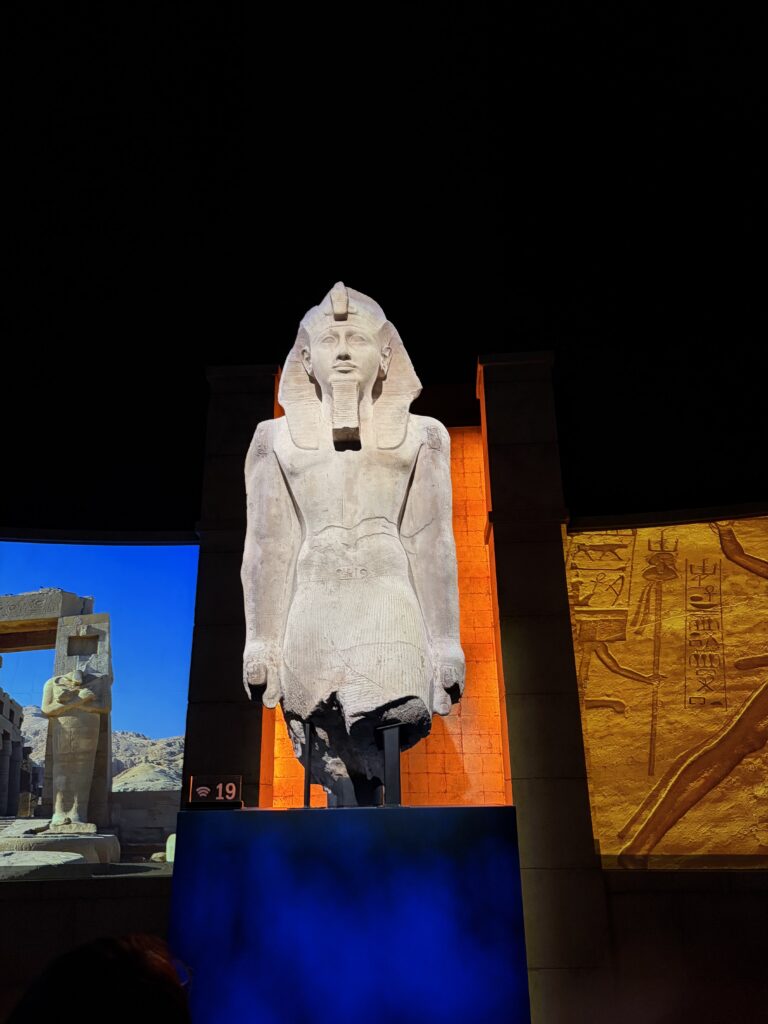

ラムセス2世は、古代エジプトの全盛期を象徴する王と言われている。展示では、王と同じ大きさで皇后が刻まれている場面もあり、表向きかどうかはわからないにせよ、女性を公的に重視し、支持基盤を広げていた形跡がうかがえる。また、大規模な公共事業を神への崇拝と結びつけ、民衆が共有できる物語として統治に取り込んでいたのだろう。

だが、権力には常に「矛盾」がある。その矛盾を暴くのは往々にして言葉=ペンだ。ナポレオンが一枚の新聞を恐れたように、権力者が弁論家や書き手に警戒心を抱くのは、いまも昔も変わらない。

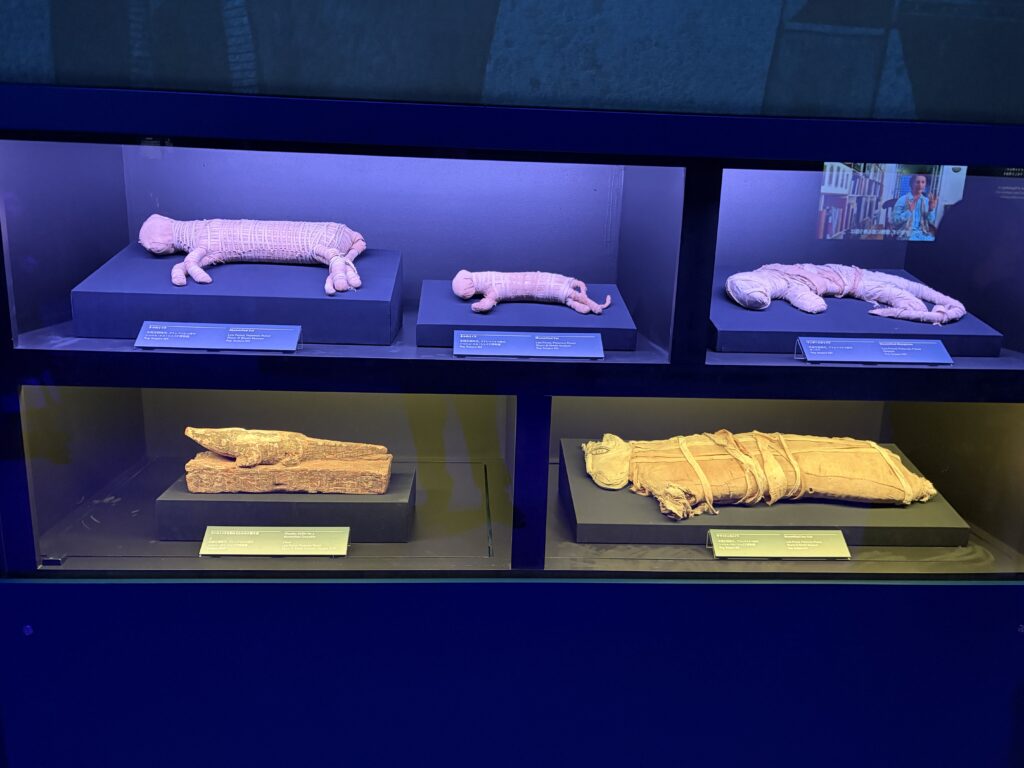

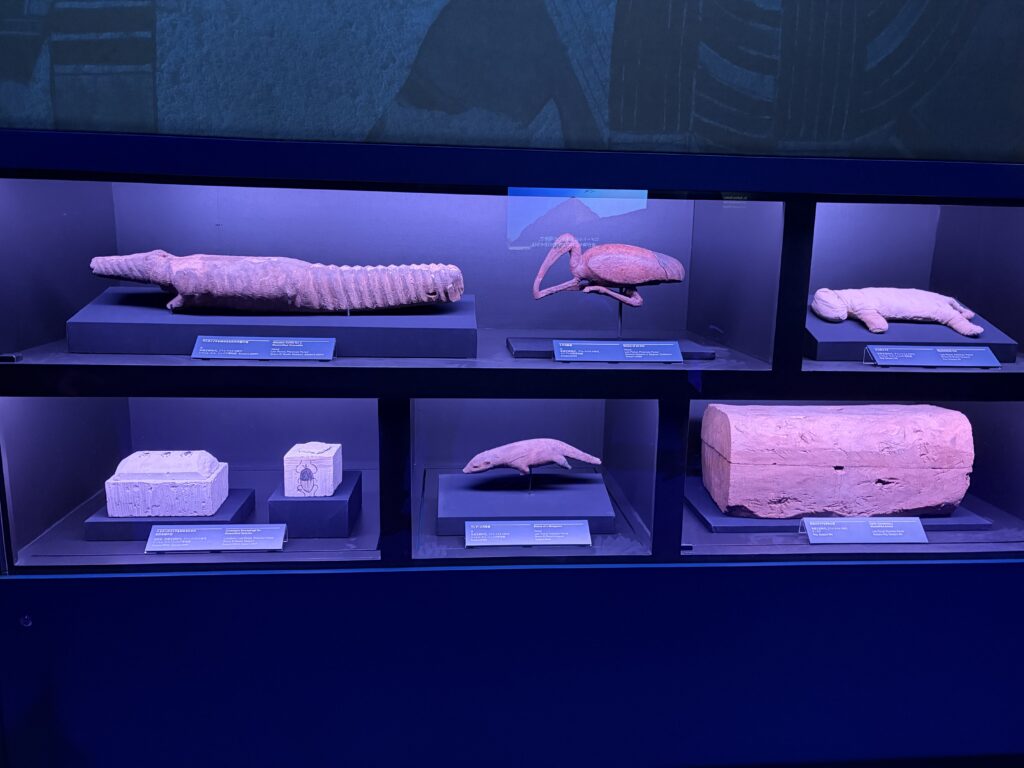

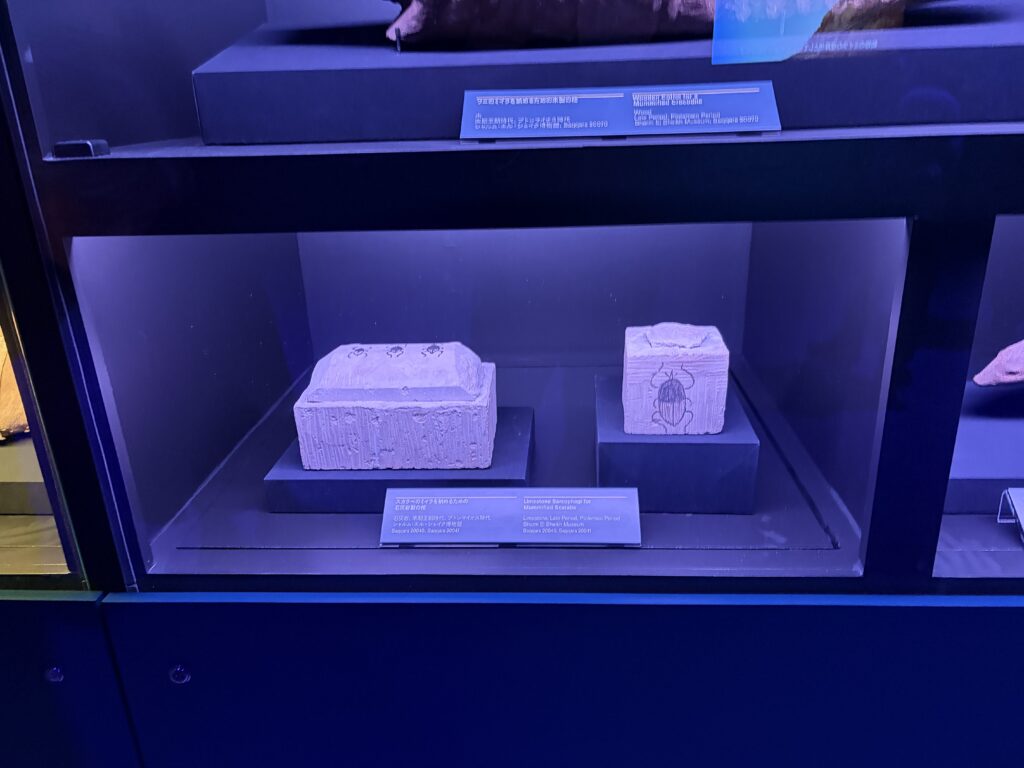

展示には、当時の商売として「動物をミイラにして埋葬する文化」があったことも紹介されていた。生贄が日常の一部になっていた時代、その中で普通に生きていた人々の存在を思うと、単純な価値判断では測れない衝撃があった。

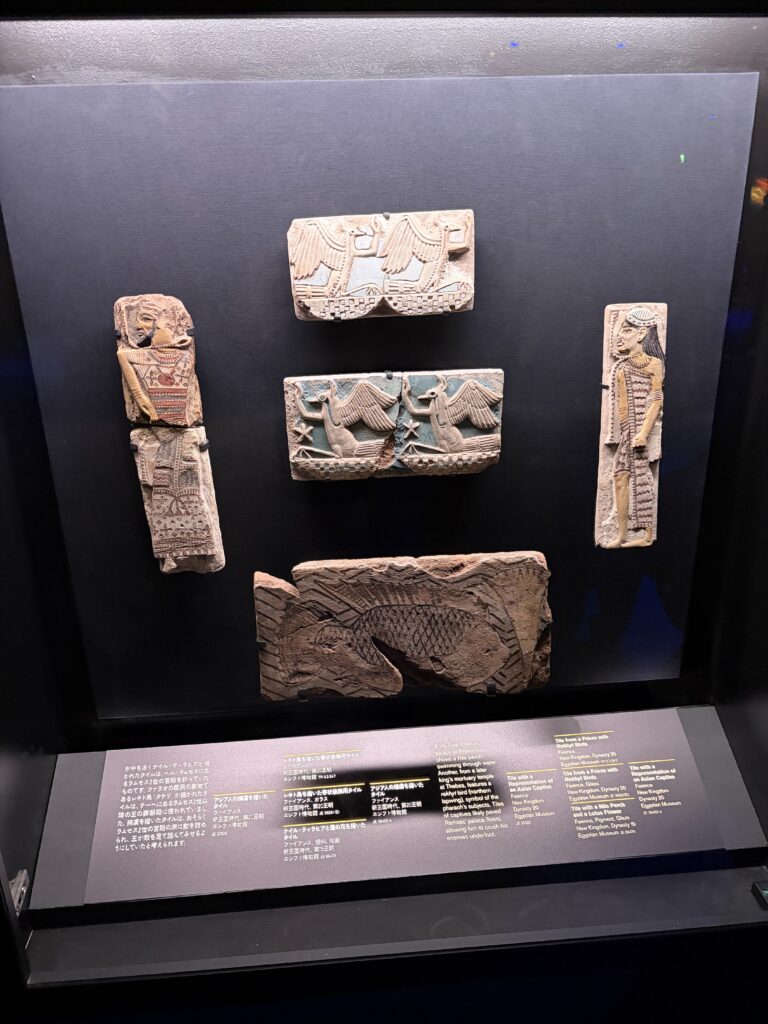

フンコロガシ(スカラベ)を神の使いとみなし、自然現象から万物の原理を掴もうとしていた古代人の思索には、現代にも通じる知性の萌芽がある。

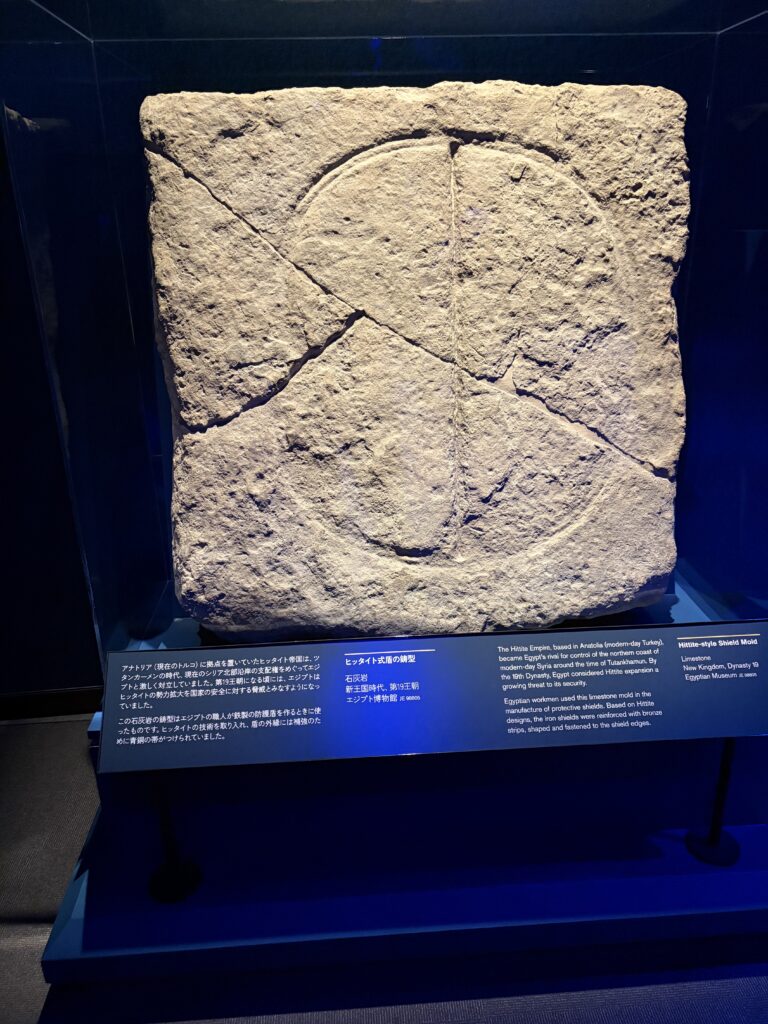

■戦争と和平──ラムセスの聡明さ

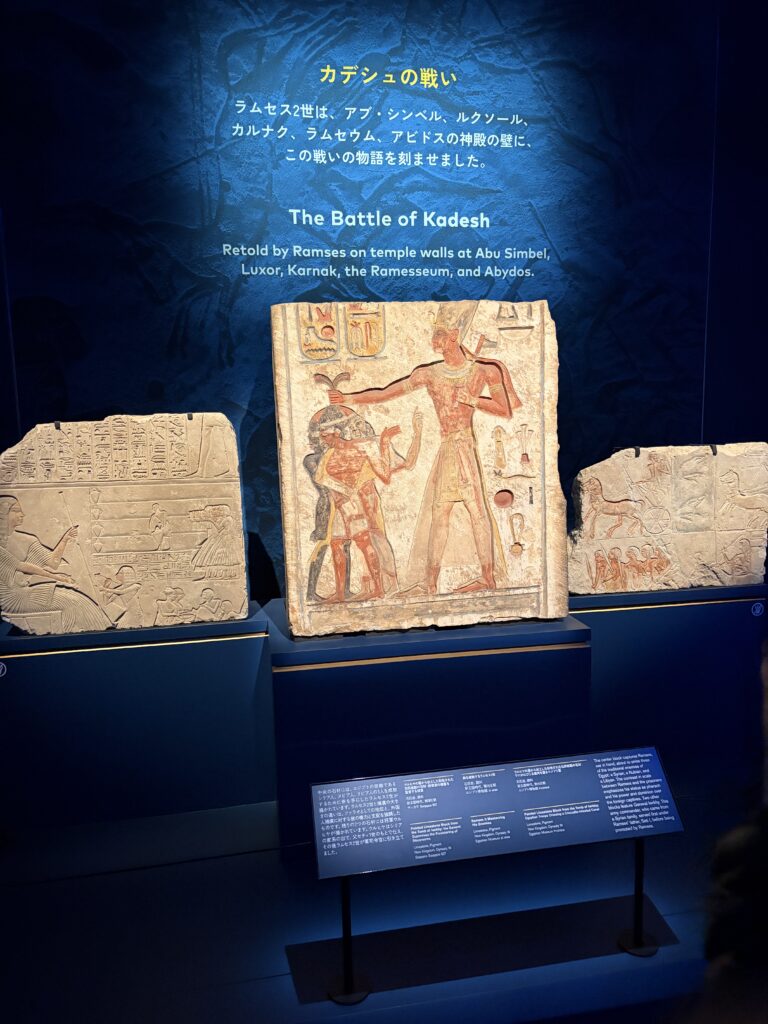

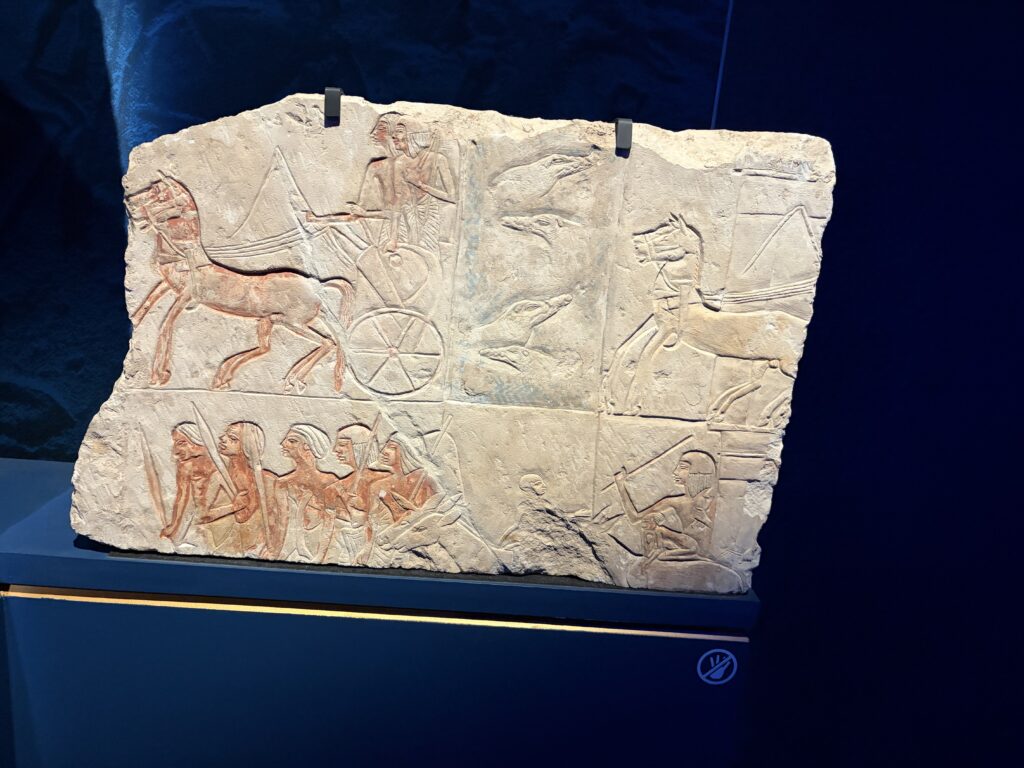

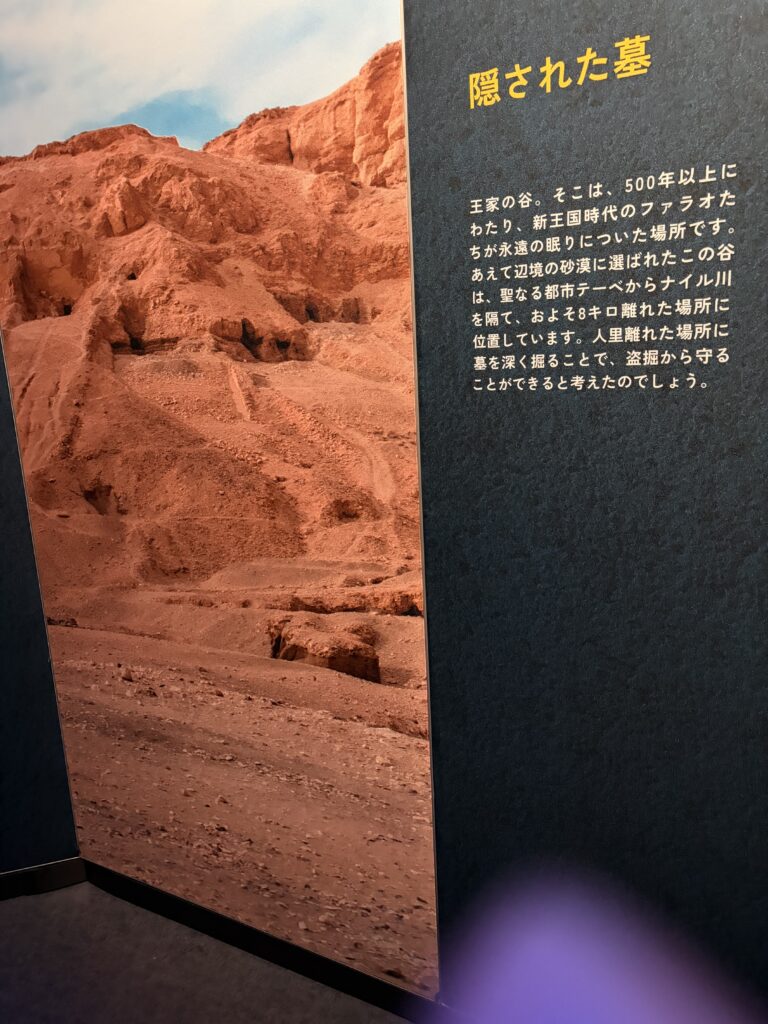

アンジェの戦い(カデシュの戦い)は王朝最大の危機だった。しかしその後、ラムセス2世は国の疲弊を避けるために和平条約の締結を選んだ。これは「人類史上初の国家間和平条約」とされている。展示を通して垣間見える彼の先見性と知性には、驚嘆させられるものがあった。

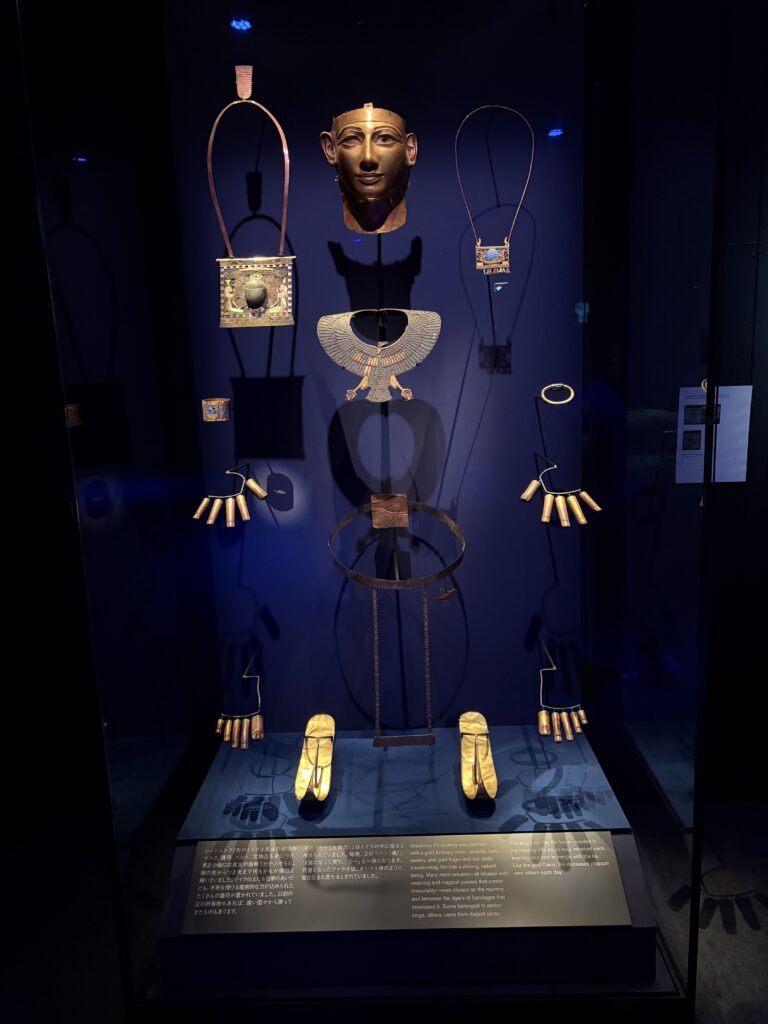

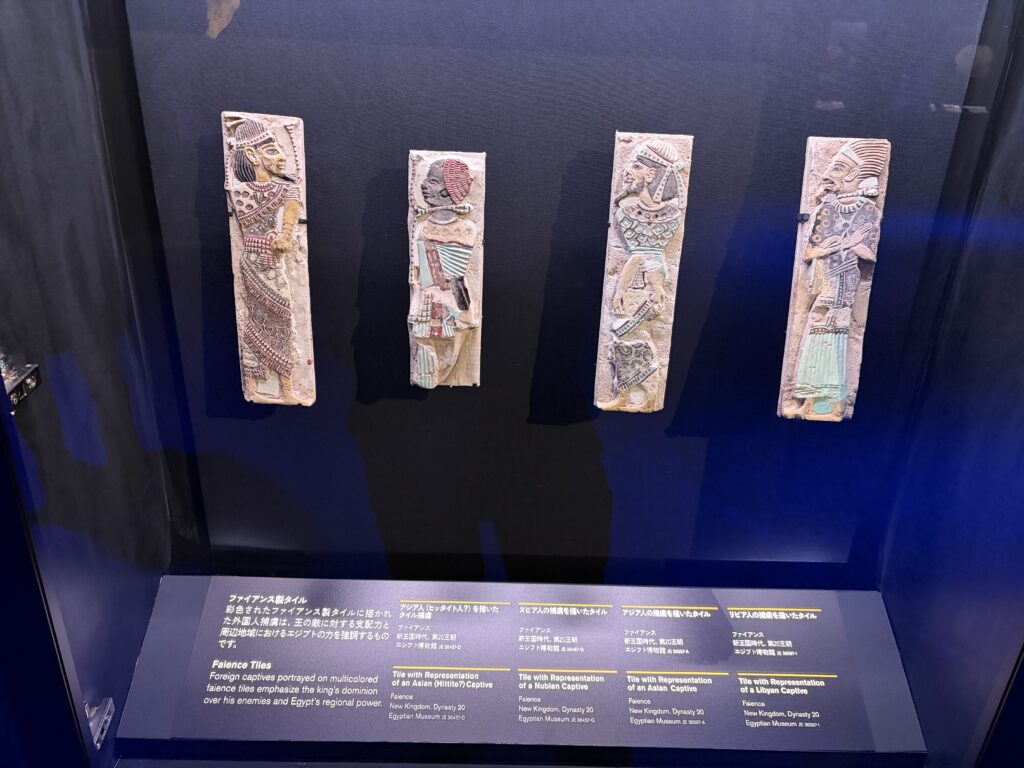

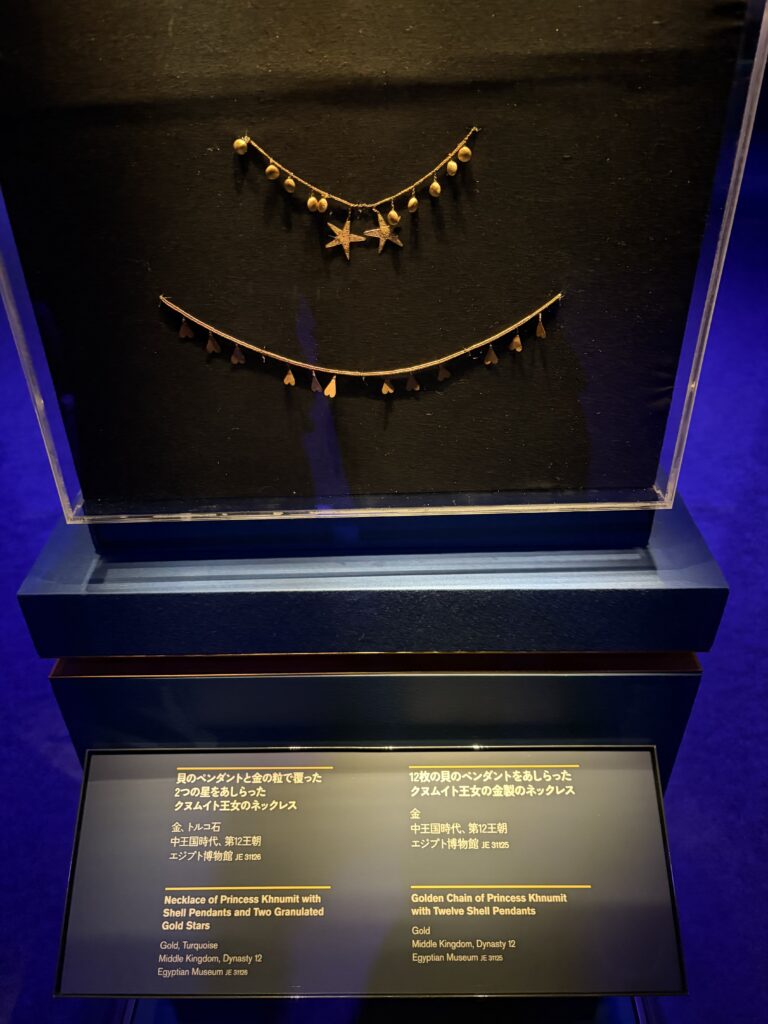

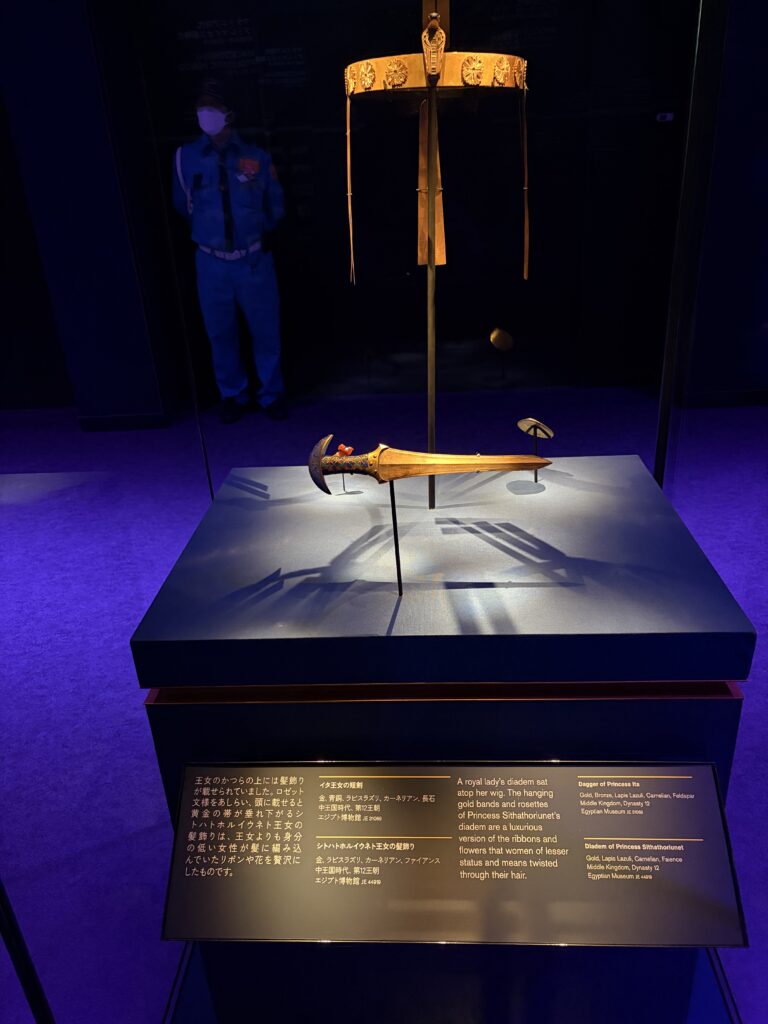

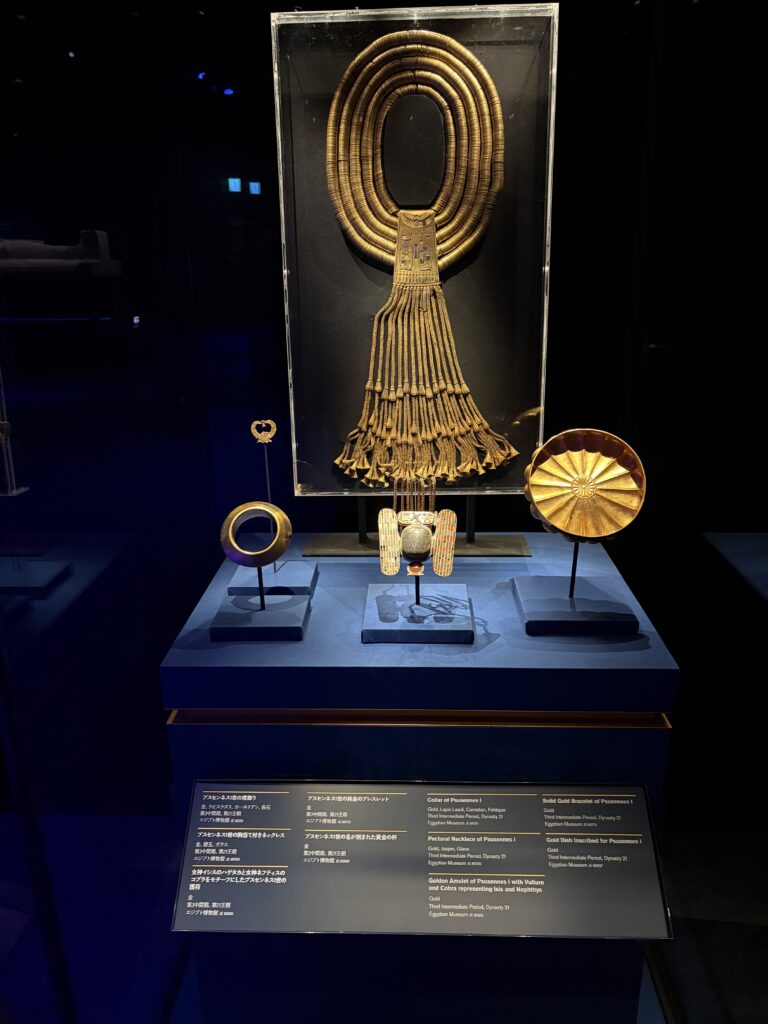

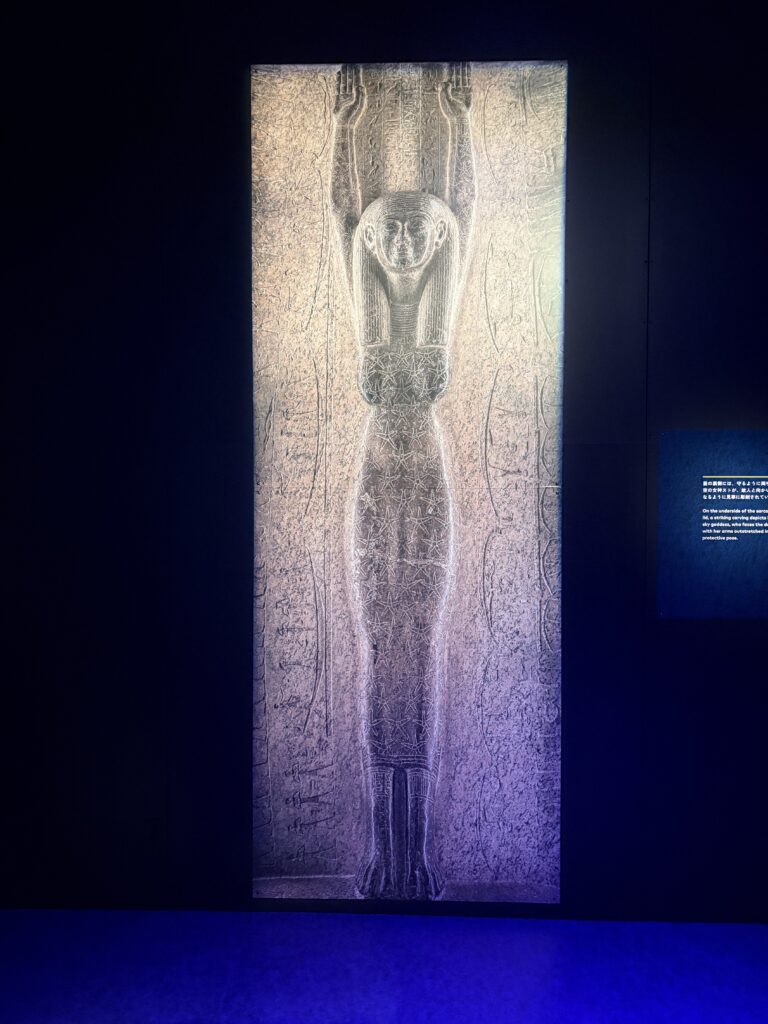

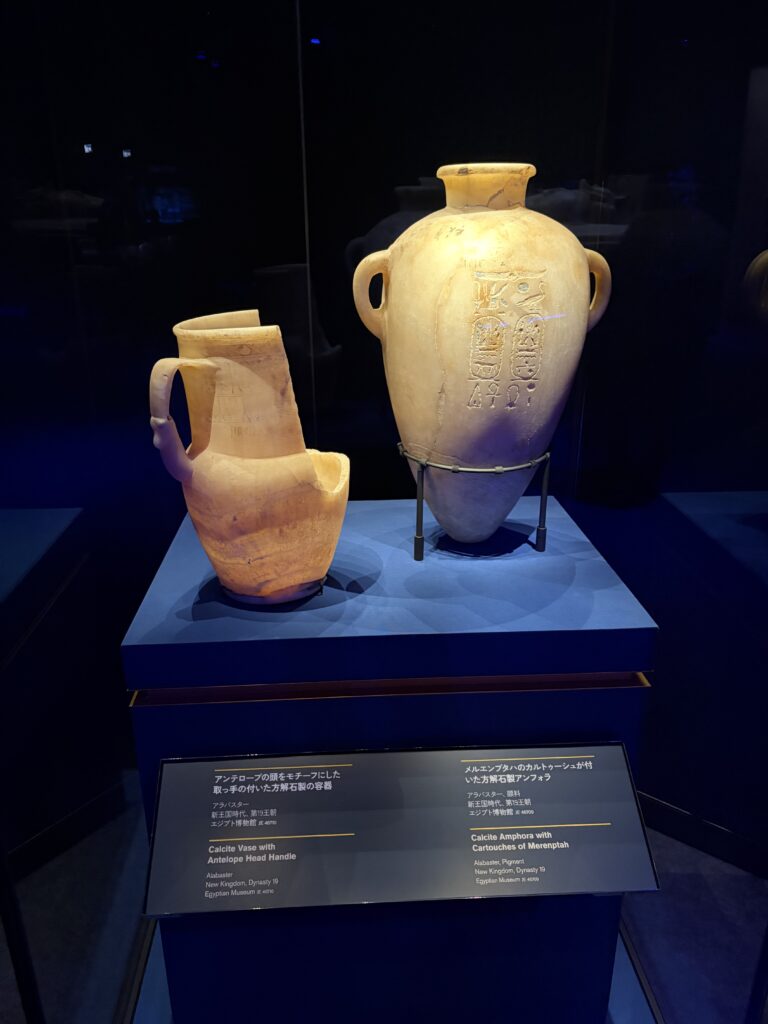

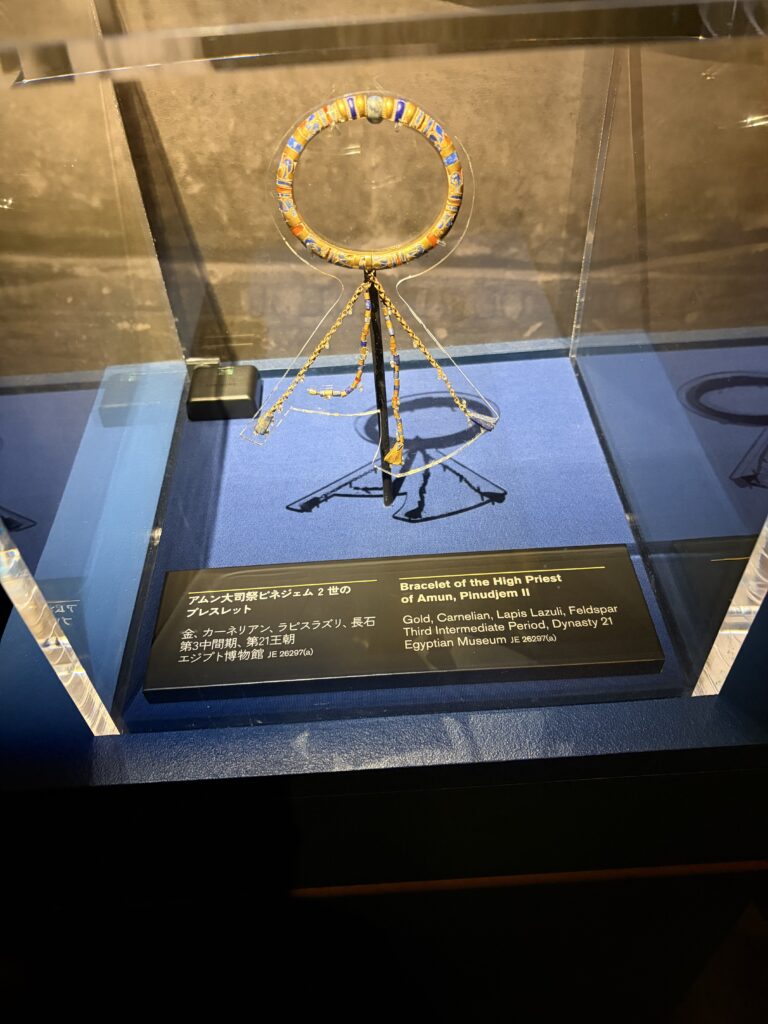

皇后の装飾品にも象徴性が込められており、スカラベや鷲、蛇など、力や知恵を示すシンボルが巧みに用いられている。また、打ち負かした敵国の人物像を床に敷き、その上を踏ませるという残酷な例も紹介されていた。国家という「巨大な物語」が、人を幼稚な攻撃性へと駆り立てる点は、夏目漱石が指摘した個人主義の問題にも通じる。

■ミイラと向き合う──時間の向こう側にある命

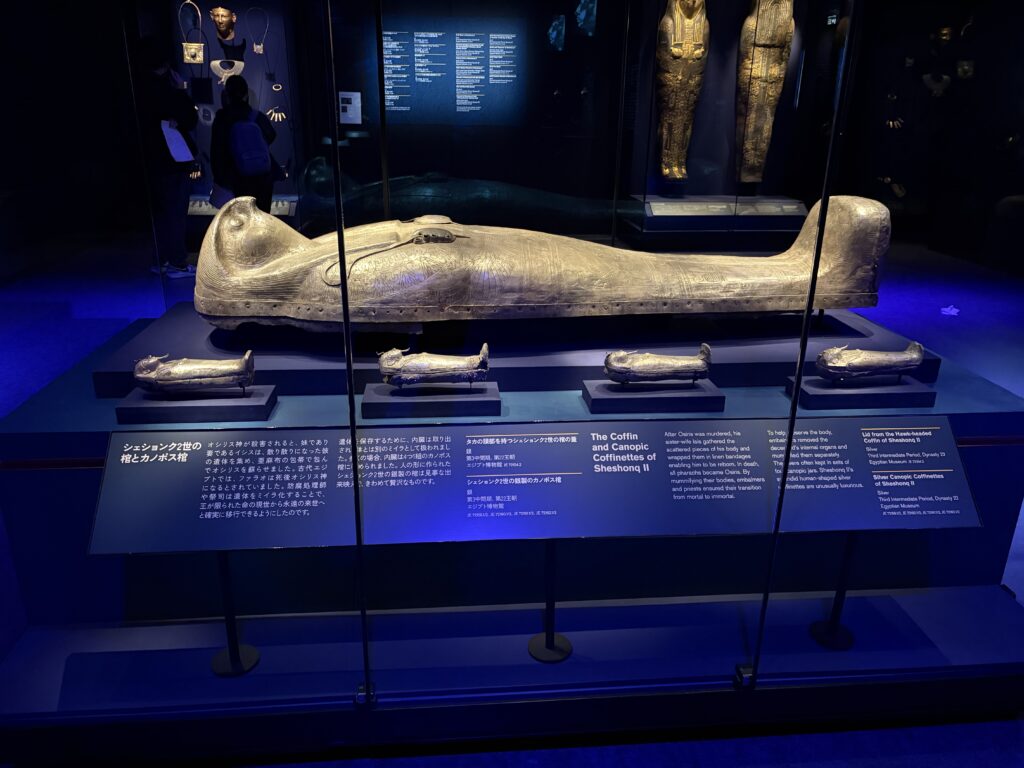

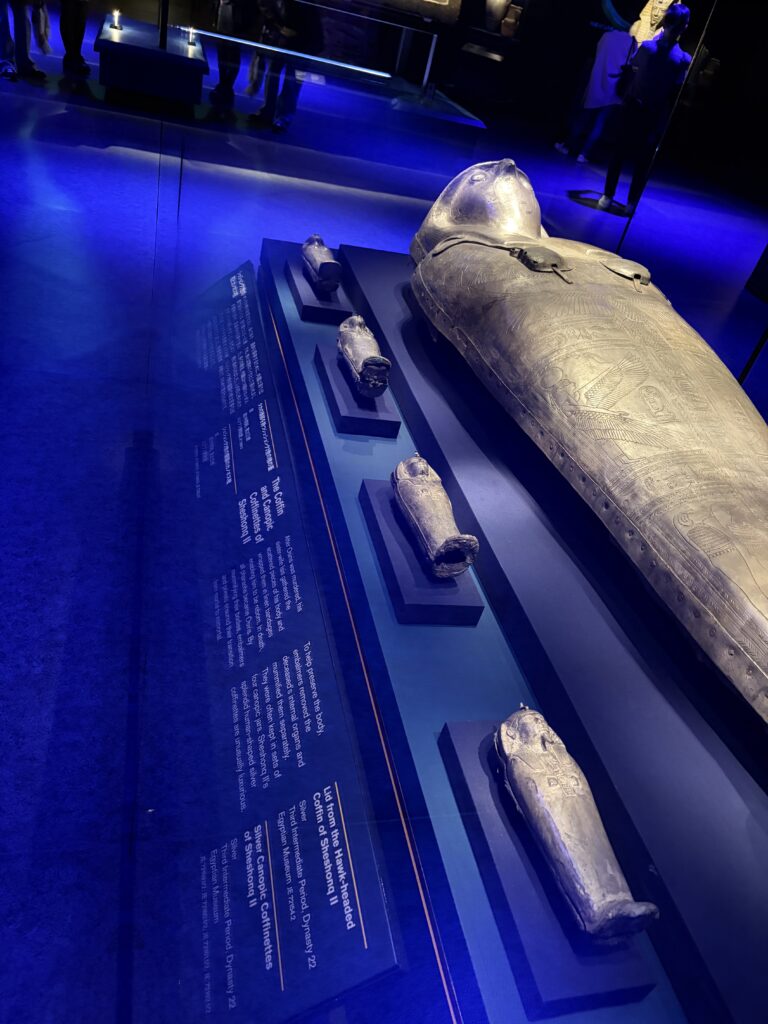

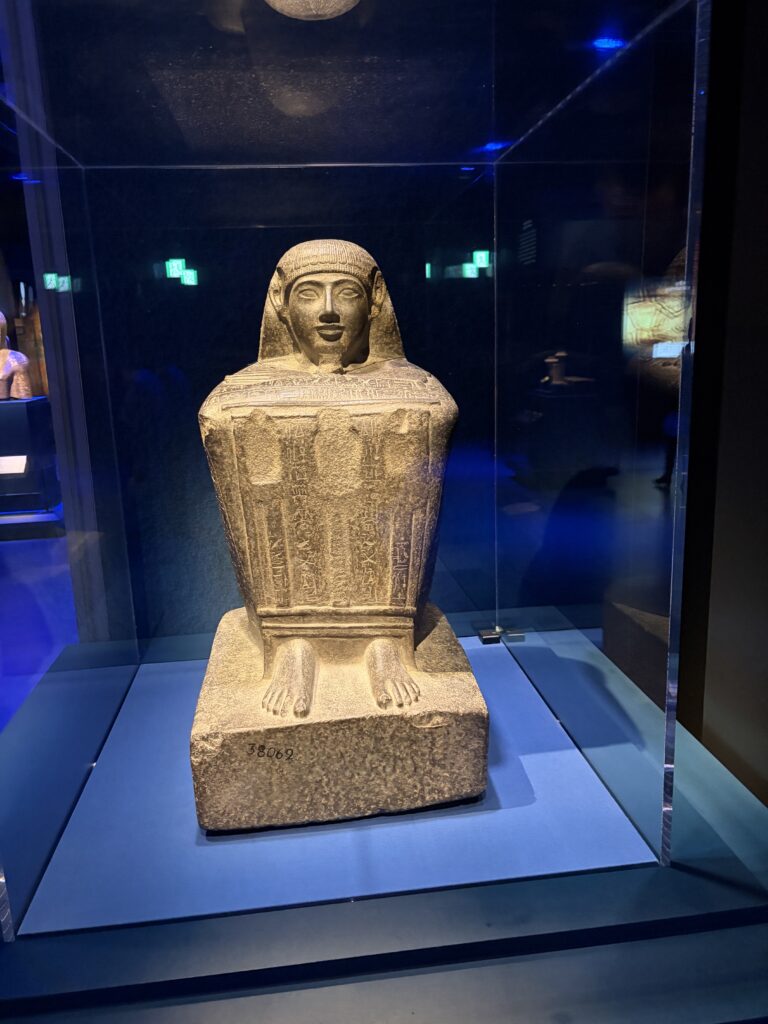

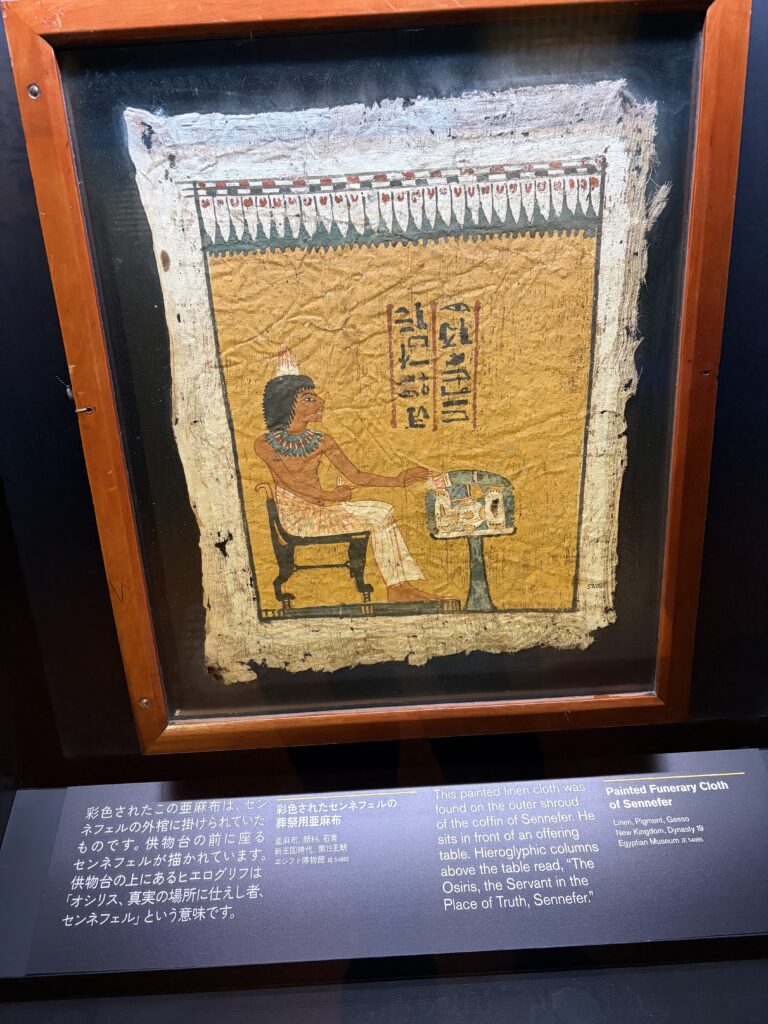

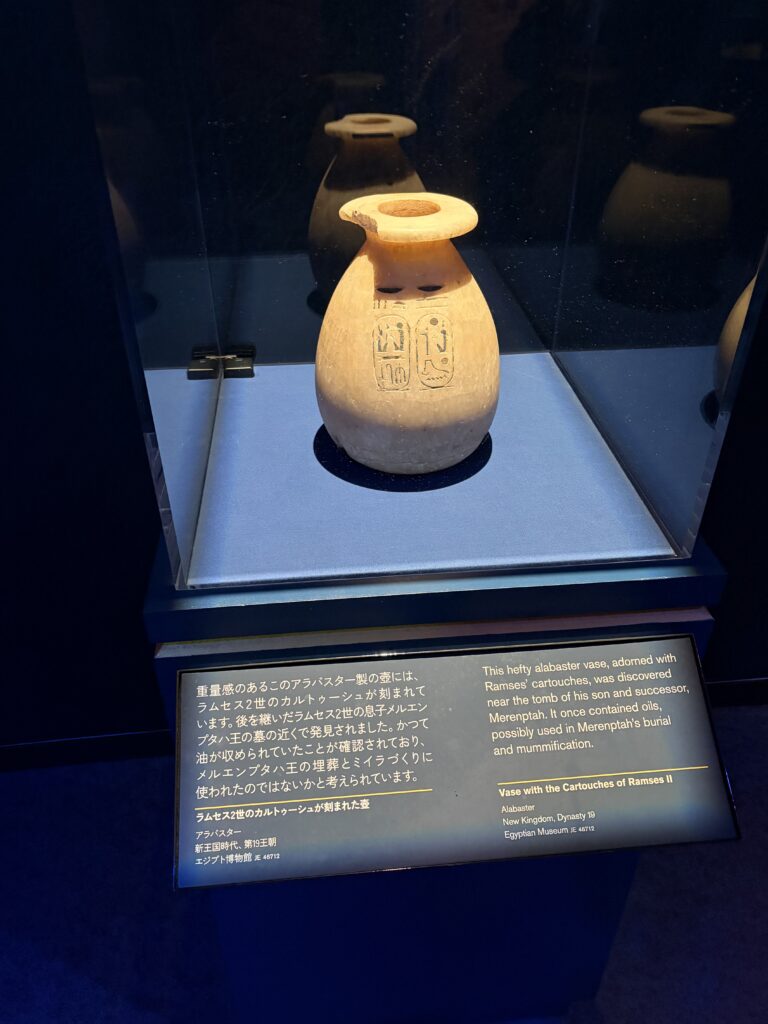

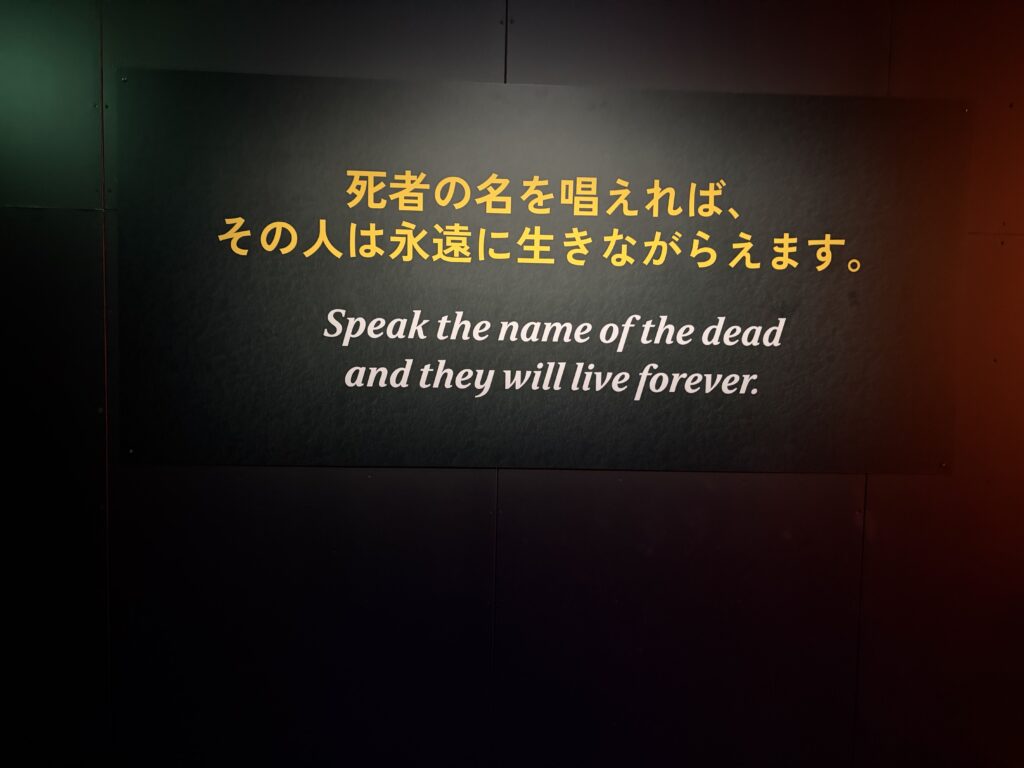

王はミイラ化され、人型の棺に収められ、内臓は五つの小さな棺に大切に納められた。その棺をラムセス大王自身が眺めたとき、どんな表情をしていたのだろうか。

まさか2000年以上経った遠い日本で、自分の姿が展示され、無数の異国の人々が見つめる未来を想像していたとは思えない。

これはちょうど、ゴッホが心臓を撃ち抜いて死んだとき、自分が「世界的画家」になるとは思いもしなかったのと同じだ。

何より衝撃だったのは、ミイラの映像だ。ラムセス2世の顔立ちが、想像できるほど生々しく残っている。ひとつの命を宿した人間の実在が、時間を超えてこちらに迫ってくる。その重みは言葉にしがたい。

シェリーの詩「オジマンディアス」は、まさにそのテーマだ。

権力は砂の中に崩れ去り、残るのは石に刻まれた冷笑だけ。

だが実際に見たラムセスの顔には、どこか優しさが漂っているようにも感じた。彫刻家が権力者を美化しただけなのか、それとも優しさが本当にあったのか。どちらとも判別できない曖昧さこそ、歴史の奥行きなのだろう。

■VRの未来と、展示の余韻

VR体験は本格的で、映像と連動して椅子が動き、まるで古代に降り立ったようだった。技術の進化がここまで来たかと感慨深い。アブ・シンベル神殿でラムセス大王と皇后に“会った”感覚は、たぶん一生忘れない。

今まで面倒で使ってこなかった音声ガイドも、今回はじっくり聴いた。時間はかかったが、そのぶん理解が深まり、体験の質が段違いだった。

帰りに豊洲横丁で「豊洲盛」の寿司を食べたが、価格はやはりインバウンド向けといった印象。味は普通だが、場所柄か混雑していて、観光気分のまま食べていく客で賑わっていた。まあ、あれは“場所代”だろう。

コメント