【青梅亀の井ホテル】二度目の宿泊で見えた「家族と時代の変化」

リニューアル後、二度目となる青梅亀の井ホテルを訪れた。

父は「年に三度は行きたい」と言い、私も「元気なうちに一緒に過ごしたい」と思っていた。

しかし、思い出は必ずしも美しいだけではない。父の“威張り方”が年々強くなり、旅先でも何度か言葉に詰まる場面があった。

母は以前よりも私に気を配るようになったが、父は「家長である自分」を誇示してしまうタイプだ。AIに相談したら「家を出たほうがいいです。尊厳が侵されています」とまで言われたが、やはり高齢の両親を置いて独り立ちする勇気はない。生活の基盤を築けたのも、同居のおかげでもあるのだから。

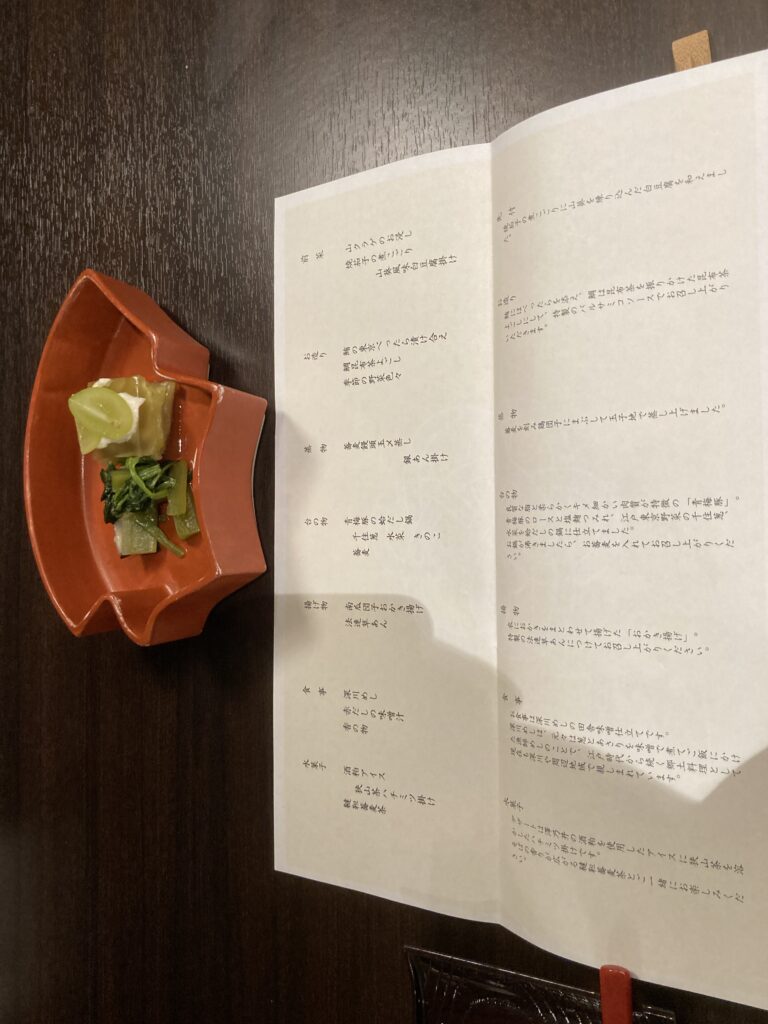

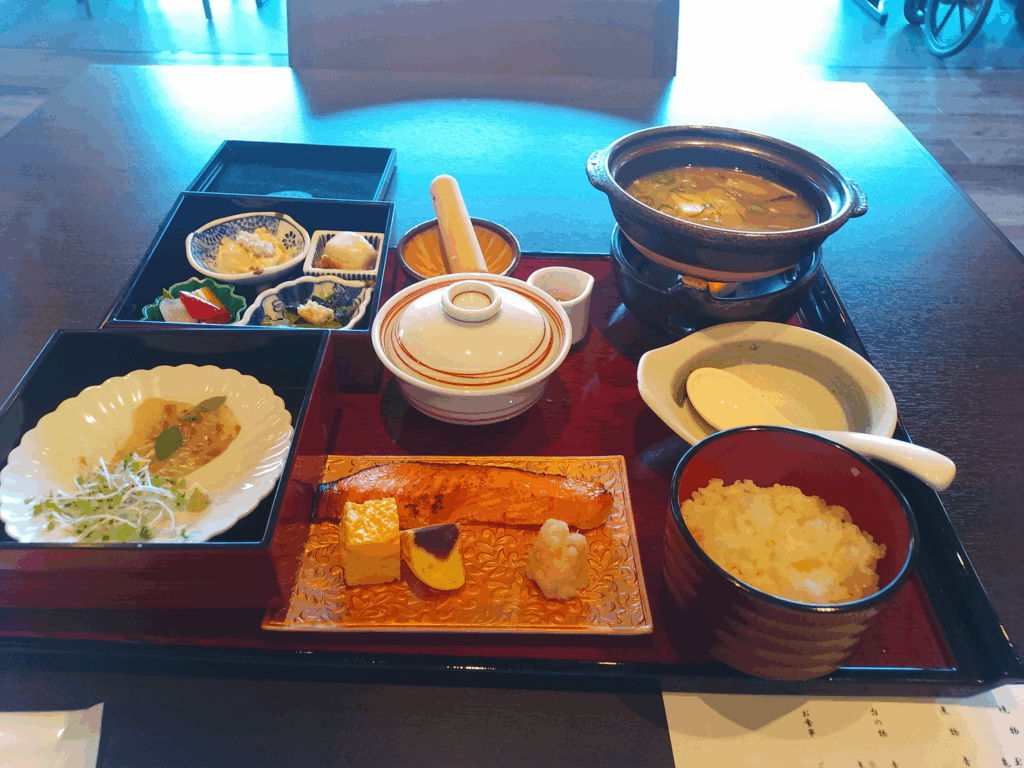

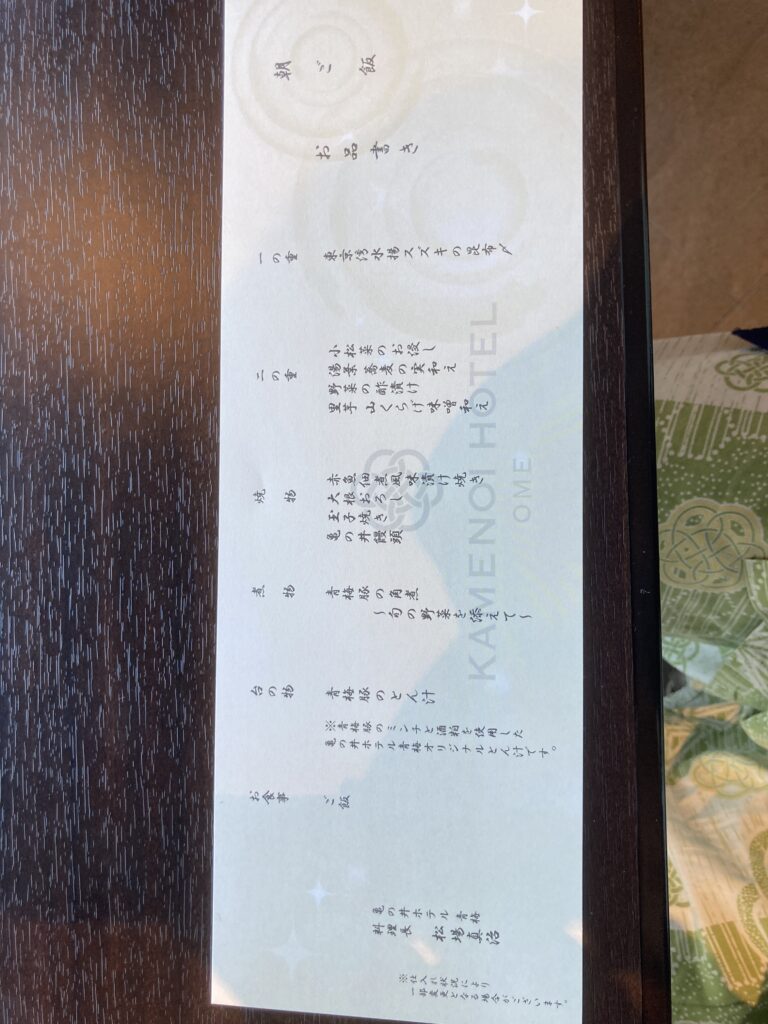

■少量高品質に変わった青梅亀の井ホテルの食事

今回の夕食は「少量高品質」。天ぷらの内容は大根、レンコン、きくらげという一見地味だが味わい深い素材たち。

追加料金で頼んだ天ぷらが出てくるのを待ちきれず、父が店員に「天ぷらがまだ来てないじゃないか」と文句を言う──そんな姿を見て、複雑な気持ちになる。

昔の「かんぽの宿 青梅」時代は、カラオケ喫茶もあり、天ぷらも鍋も焼き魚も豊富に盛られており、ご飯もおかわり自由。1万円前後で“日本の豊かさ”を実感できたあの時代。

今は少ない予算で最大限の満足を引き出そうとする“コストパフォーマンスの戦い”だ。

物価高と人手不足の中で、ホテルも必死にやりくりしているのが伝わってくる。

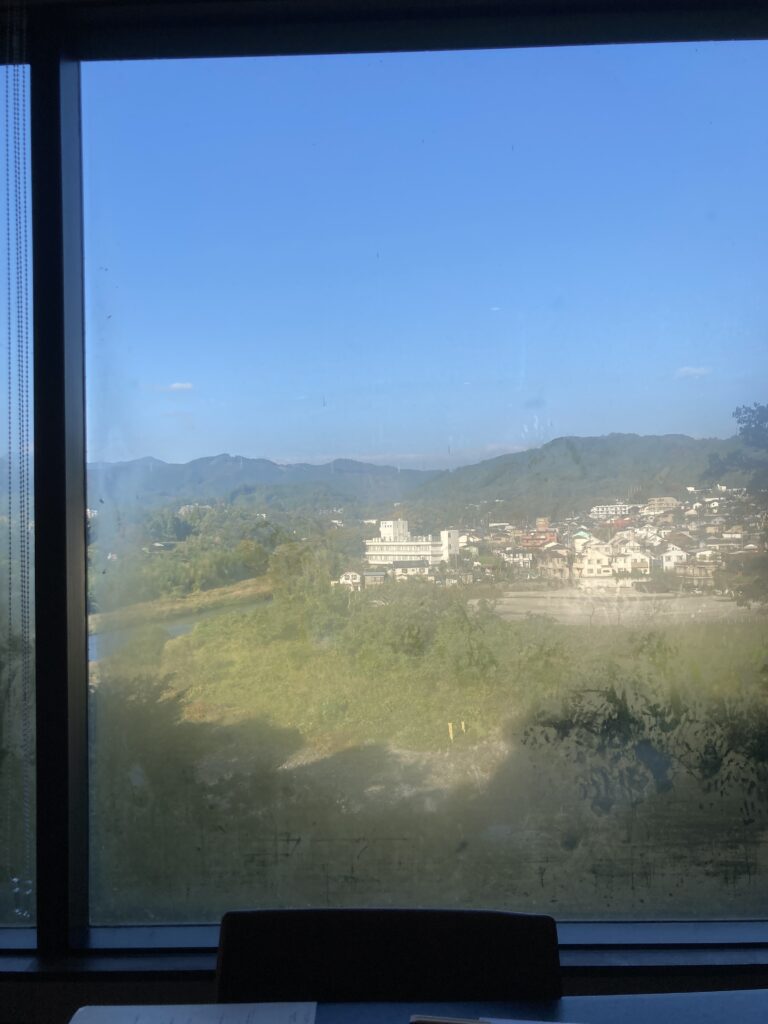

■「もう最後だな」とつぶやく父と、失われた豊かさ

食事の席で、父は何度も「もう最後だな」とつぶやいた。

彼の目には、かつての青梅の賑わいが重なって見えていたのだろう。

日本円が強く、どんな資源も輸入できた“貴族的な時代”──それが過去のものになった今、彼の寂しさは、日本全体の空気にも似ていた。

しかし、今回は外国人観光客が五人ほど宿泊しており、円安の恩恵で日本文化を楽しむ姿も。

かつては内需だけで賄えた青梅の街も、いまは世界とつながりながら再生している。

「失われた30年」の中で、確かに日本は変わった。それでも、静かに息づく“美しい努力”を感じた。

■露天風呂と新しい取り組み、そして冷たい接客の現実

リニューアル後の変化は、露天風呂の新設と、食事スタイルの刷新。

父が楽しみにしていた朝のバイキングはなくなり、代わりに個別の和定食になっていた。

スタッフの数も少なく、配膳が追いつかない様子。冷たい態度に見えるのも、少人数で必死に回しているからだと分かる。

それでも、レンコンやピーマン、きくらげを“上等な肉料理のように美味しく仕立てる”工夫に感動した。

ペット同伴の部屋など、新しい家族の形に対応した取り組みもあり、時代の変化を感じさせる。

■旅が教えてくれた「今を生きること」

父の背中を見ながら、「あの頃はよかった」と嘆く気持ちは分かる。

けれど、今の日本には今の良さがある。少量でも心を込めた料理、静かな自然、そして誰かと過ごす時間。

私は、青梅亀の井ホテルでのこの二泊を通じて、「豊かさとは何か」を改めて考えさせられた。

次に訪れるとき、父はどんな表情を見せるだろう。

その日まで、元気でいてほしいと、心から願う。

コメント