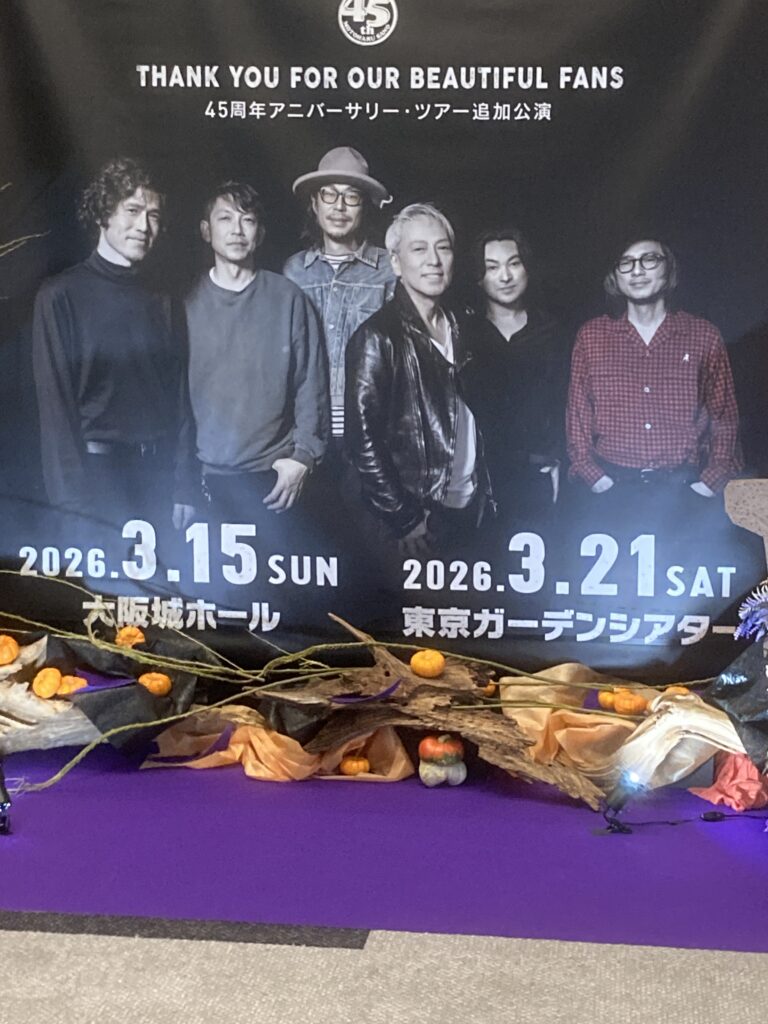

佐野元春が45周年、コヨーテバンドが20周年を迎え、全国ツアーが始まった。

私はこれまでにも20周年の武道館公演、25周年のライブと、節目ごとに彼のステージを見てきた。

マスメディアに姿を見せる機会が減っても、ライブには変わらずファンが集う。

それが、いつも不思議で、そして嬉しい。

今回もその通りだった。最近まで活動の様子をあまり知らなかったが、懐かしい曲を新たなアレンジで聴けるということで、久しぶりに胸が高鳴った。

会場には、やはり年月を重ねたファンが多く、互いにその“時間の重み”を感じ合うような空気があった。

■ 開演前の映像が語る、音楽の歴史

佐野が登場する前、スクリーンにはこれまでのアルバムの映像が流れた。

ポエトリーリーディングに曲を乗せた独特の世界観。

その映像が、彼の歩んできた音楽の道を静かに物語る。

「映像とズレている」との声も聞こえたが、私にはむしろ、そのわずかなズレさえも“生きてきた証”のように思えた。

舞台に上がる前から、すでに彼の“物語”が始まっていた。

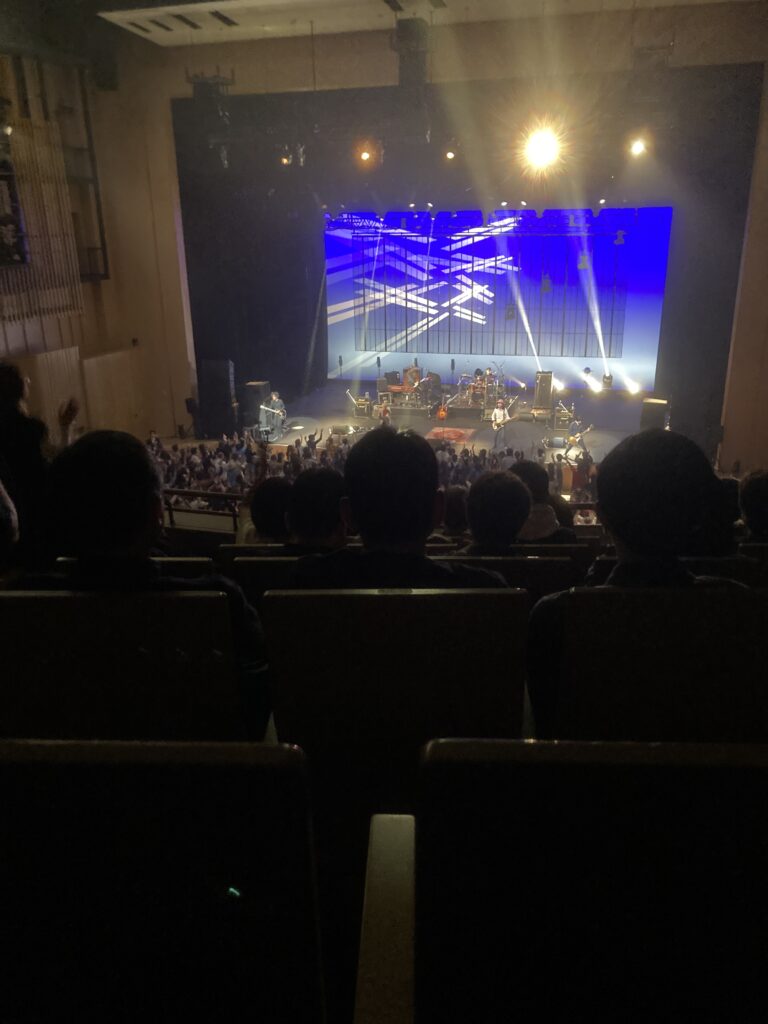

■ 観客と共に呼吸するライブ

2階席から見下ろすステージ。

仕事帰りで少し疲れていた私は、「今日は座って聴きたい」と思っていた。

幸いにも、前の3列が座ったままで、私も腰を下ろして音に身を委ねることができた。

遠くからでも、音楽は十分に届く。

ライブには“その場で出会って好きになる曲”がある。

だから私は、コンサートは後方からでいいと思っている。

観客の多くは立ち上がっていたが、年齢を重ねたファンも多く、座って静かに聴く姿も目立った。

佐野は30曲を歌いきり、体力的な変化を感じさせつつも、歌を「諭すように」届けるスタイルへと進化していた。

立川で25歳の頃に観た彼は、終始動き回り、若さそのものの躍動感に満ちていた。

それが今、言葉を噛みしめるような、成熟したステージへと変わっている。

■ 映像表現の進化と「今を生きる」姿勢

今回のステージでは、映像が効果的に使われていた。

私は最近、大阪万博で最新映像技術の展示を見てきたばかりだったので、その映像演出に驚いた。

AIを活用したと思われる映像もあり、これまでの“言葉と音楽”という軸に、“視覚の物語”が加わっていた。

それは単なるノスタルジーではなく、**「今も第一線で表現する意思」**の表れだった。

一部には「映像に集中して音が入ってこない」という声もあったが、私はむしろ、五感で楽しむ総合芸術だと感じた。

嫌なことを忘れ、夢のような世界に浸れる――それこそがエンターテインメントなのだ。

■ 『愛が分母』に見た“いま”の熱量

今回、私が新たに惹かれたのは『愛が分母』。

YouTubeではそこまで響かなかったこの曲が、ライブでは魔法のように輝いた。

佐野が手で和を描き、観客全員が“Say Yeah”と声を合わせる。

その瞬間、ステージと観客が完全にひとつになる幸福感が生まれた。

■ 前半と後半――若さと成熟のあいだで

他のファンのブログでは「前半のほうが良かった」と書かれていたが、私も同感だった。

若い頃に書かれた曲は、やはり直感的に響く。

ここ10年で、これほど気分が高揚したのは、万博とこのコンサートくらいかもしれない。

後半では『君の大事な魂』や『斜陽』など、夕暮れのような哀愁を帯びた“大人のロック”が続いた。

悪くないが、いまの自分の心境とは少し距離があった。

■ 歳を重ねたファンとしての視点

『悲しきレディオ』の「ムード盛り上げれば~」の部分を全員で合唱したとき、私は不思議な感動を覚えた。

若い頃は何かにつけて批判的だった自分が、いまは人の創作に無条件の敬意を抱くようになっている。

これは、歳を重ねることの喜びなのかもしれない。

■ Sweet16と、円熟した自由

中間のインタビュー映像では、「1950年代の雪村いづみさんが好きだった」と語っていた。

無垢な女性への憧れ――その感性が、佐野らしいと思った。

そして『Sweet16Blues』。

「バディ・ホリーのような軽い歌を作りたくて、やっとできた」と語る彼の笑顔が印象的だった。

かつてのように“音で勝負”という硬派な姿勢ではなく、いまは何でもやる。

AI映像も取り入れる。

まるくなったというより、自由になったのだと思う。

■ 最後の言葉に込めた“継続する意志”

終演前、彼は少し言葉を探しながら、こう語った。

「突然渡米したり、変な歌を作ったりもしてきたけれど、自由に歌を作れたことは恵まれていた。

最近は情勢が良くないけれど、これからも自由に歌を作っていきたい。

今日、みなさんといられてとても心強い。ノスタルジーではなく、最前線でやっていきます。」

そして、名曲『Someday』のあとに『明日の誓い』を歌った。

その選曲に、まだ衰えぬ作家魂を感じた。

「彼がいたから頑張れた」――そう思う人が、この渋谷の夜には何人もいたことだろう。

私もその一人だ。

大きな声で彼と一緒に歌いながら、“同じ時を共有できた”喜びに包まれた。

■ 灰色の都市と、創作の10年サイクル

『ニューエイジ』では、灰色の都市の映像が流れ、人の姿がない。

この孤独感――まさに私が長年この歌から感じ取っていた世界そのものだった。

最新技術が、その感情を可視化してくれた瞬間だった。

人間は10年ごとに創作の種を出し尽くすのかもしれない。

『愛が分母』『純恋』『La Vita e Bella』『明日の誓い』――どれも良い曲だが、どこかで聴いたような既視感もある。

それは衰えではなく、一人の人間としての限界と成熟が共存している証なのだ。

結局、「いいものはいい」。

それで十分だと思う。

■ 終わりに――敬意という音楽

この夜、私は改めて思った。

若い頃は“自分はもっとできる”と、他者に厳しかった。

でも今は、人が精魂込めて作ったものに、ただ敬意を持つことができる。

佐野元春の45年は、私たちにそんな生き方を教えてくれている。

会場を出た後の渋谷の街↓

コメント