■ 地味だけど、胸を打つ日本館

2025年大阪・関西万博の日本館は、他の派手なパビリオンと比べると一見地味だ。

エンタメ性で大衆の人気を集めるタイプではない。

だが、一歩足を踏み入れると──そこには、日本らしい真面目さと静かな情熱が満ちていた。

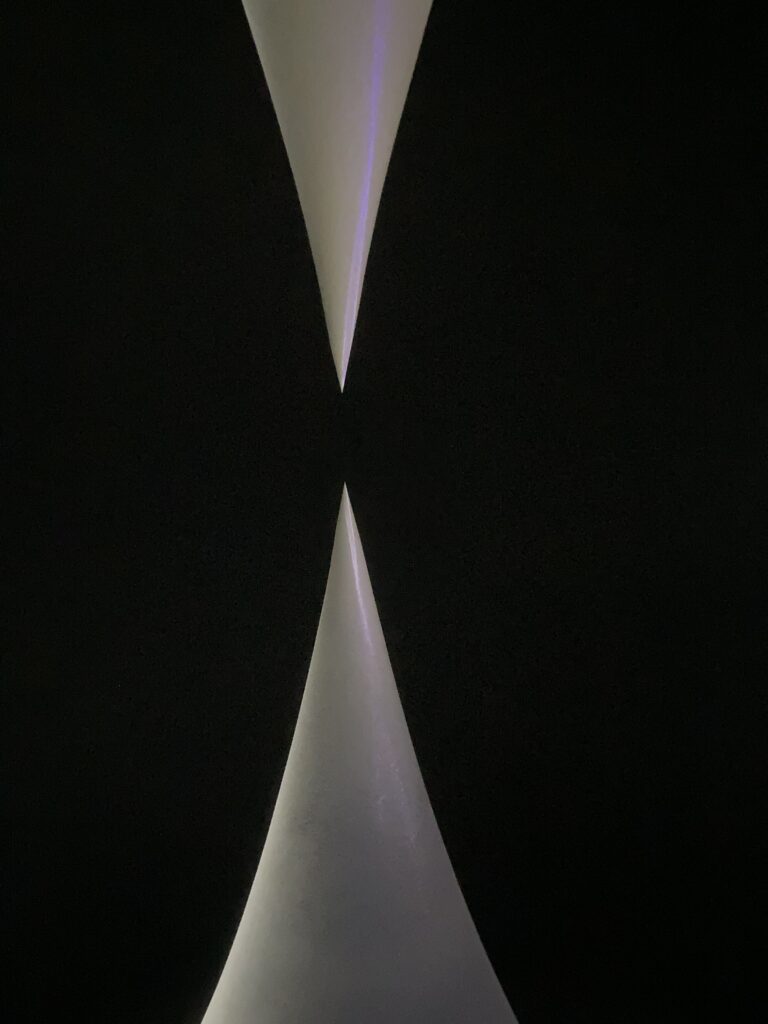

最初に現れるのは、透明な砂時計。

来場者はこの砂時計を道しるべに、3つの循環エリアを巡ることになる。

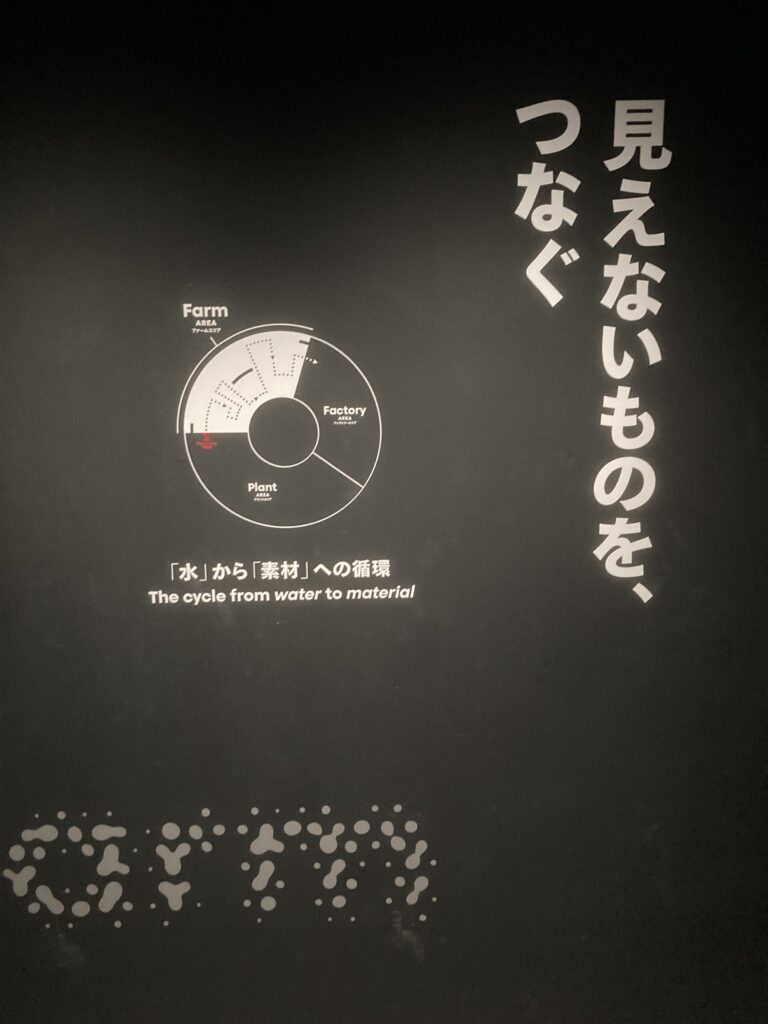

■ 3つの循環──ごみ→水→素材→もの

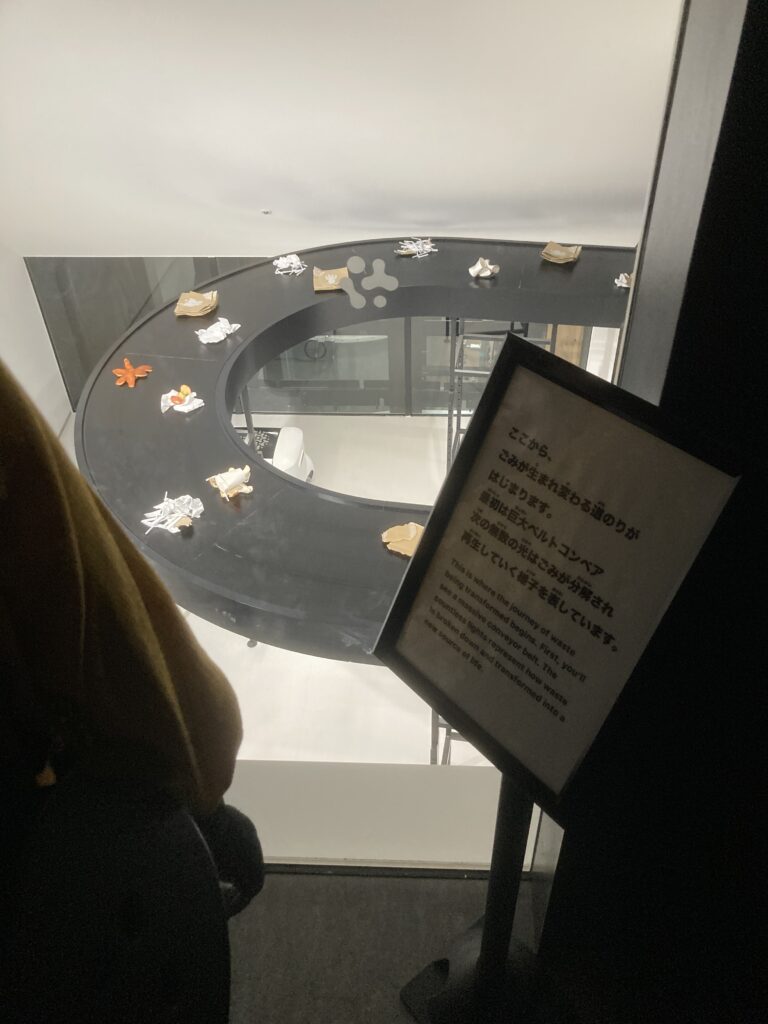

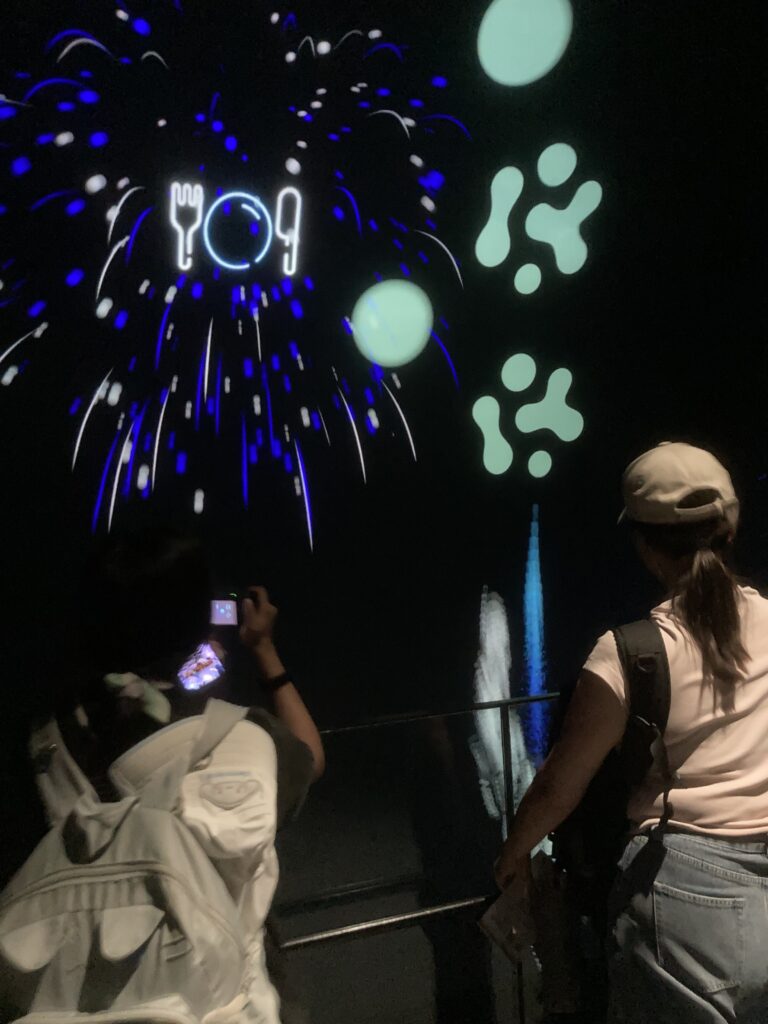

🔹 プラントエリア(ごみ → 水)

会場から出たごみを微生物が分解し、熱エネルギーと水へと変えていく過程を体感できる。

ベアブリックがナビゲーターを務め、子どもにもわかりやすく循環を解説してくれる。

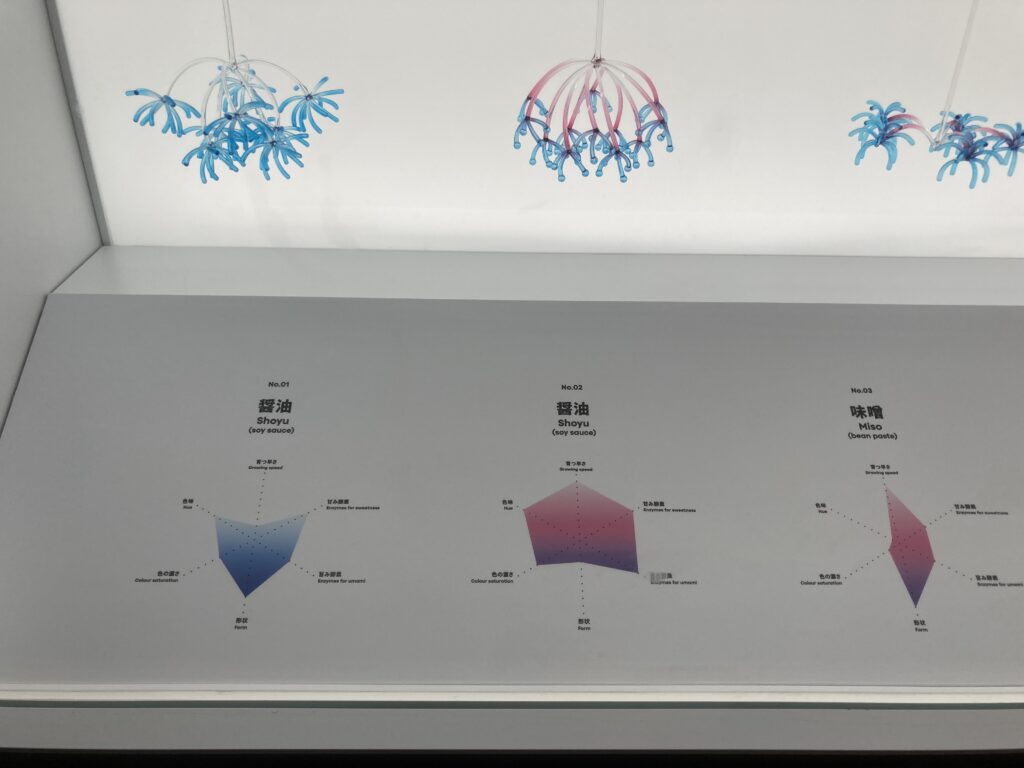

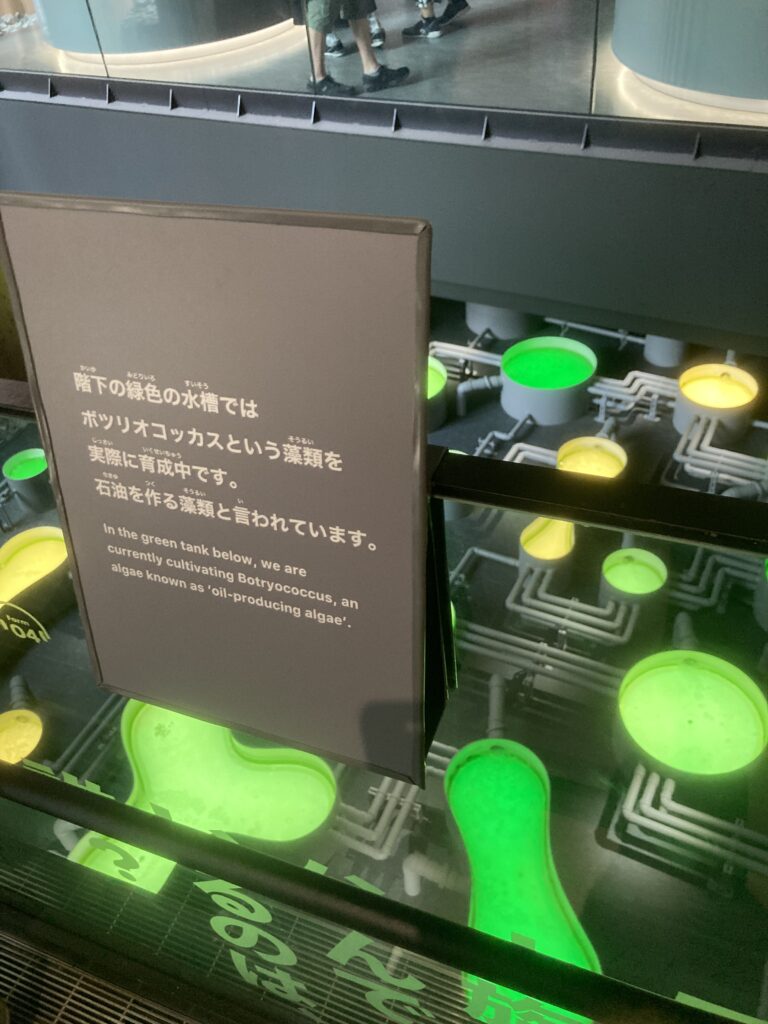

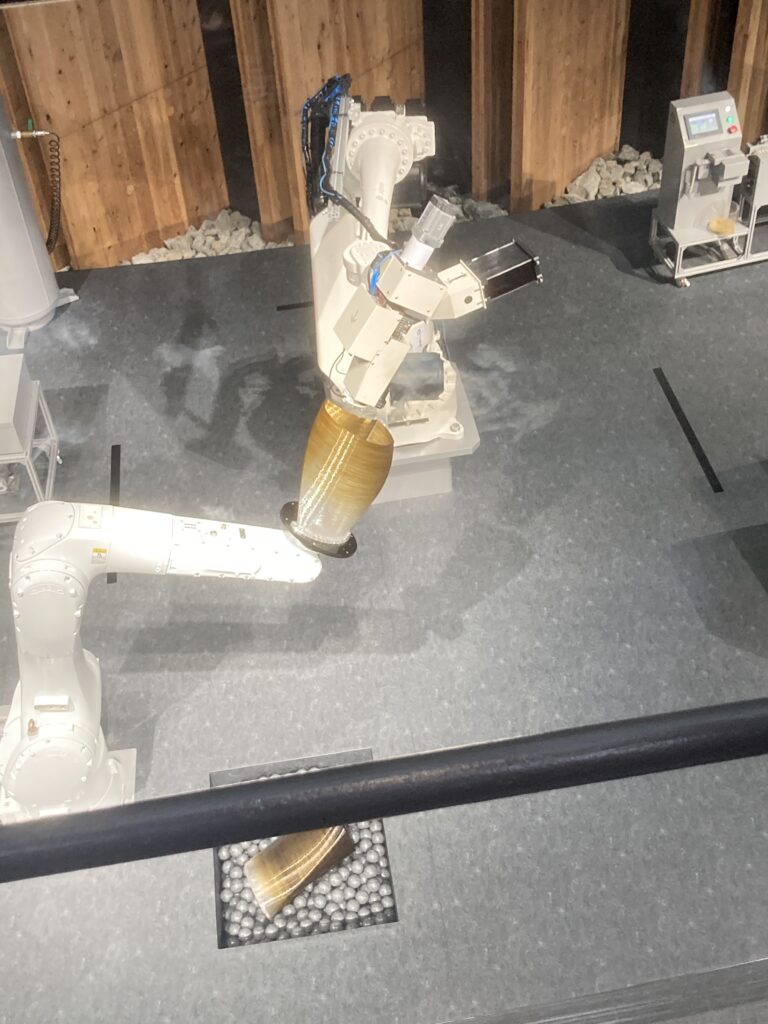

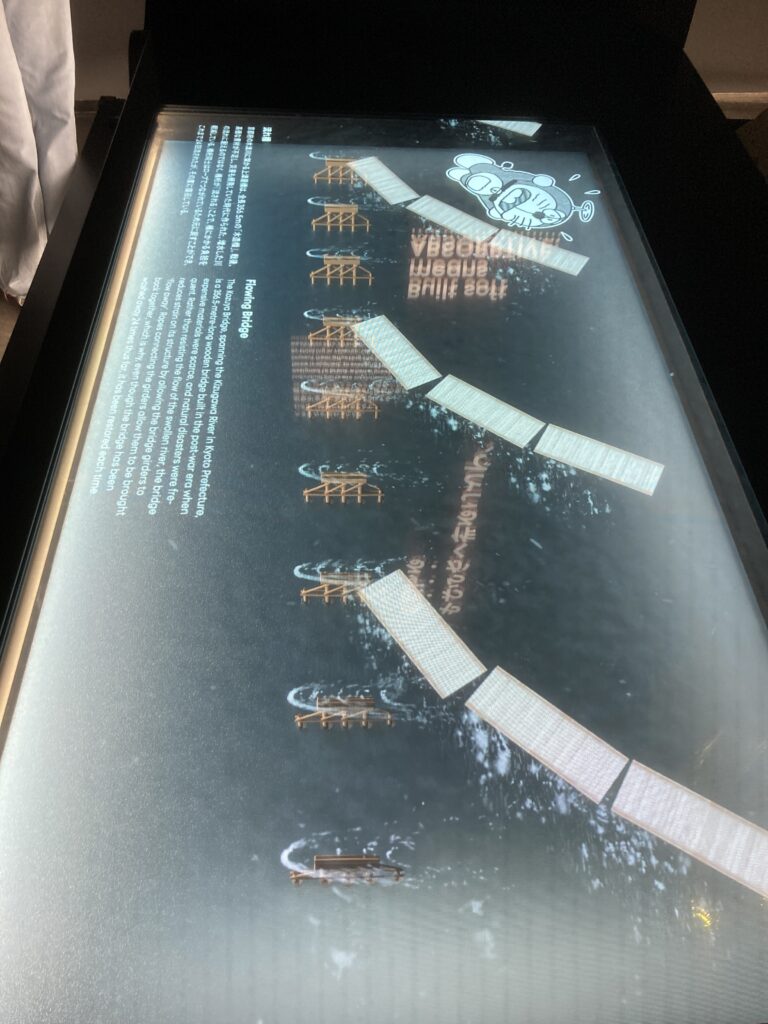

🔹 ファームエリア(水 → 素材)

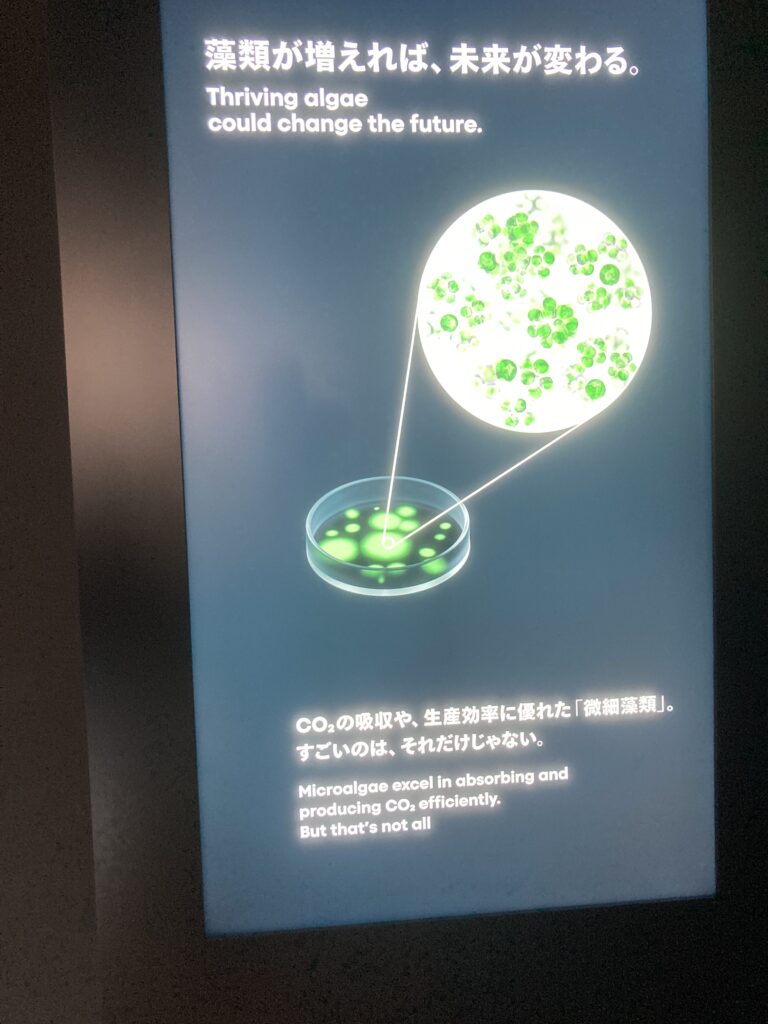

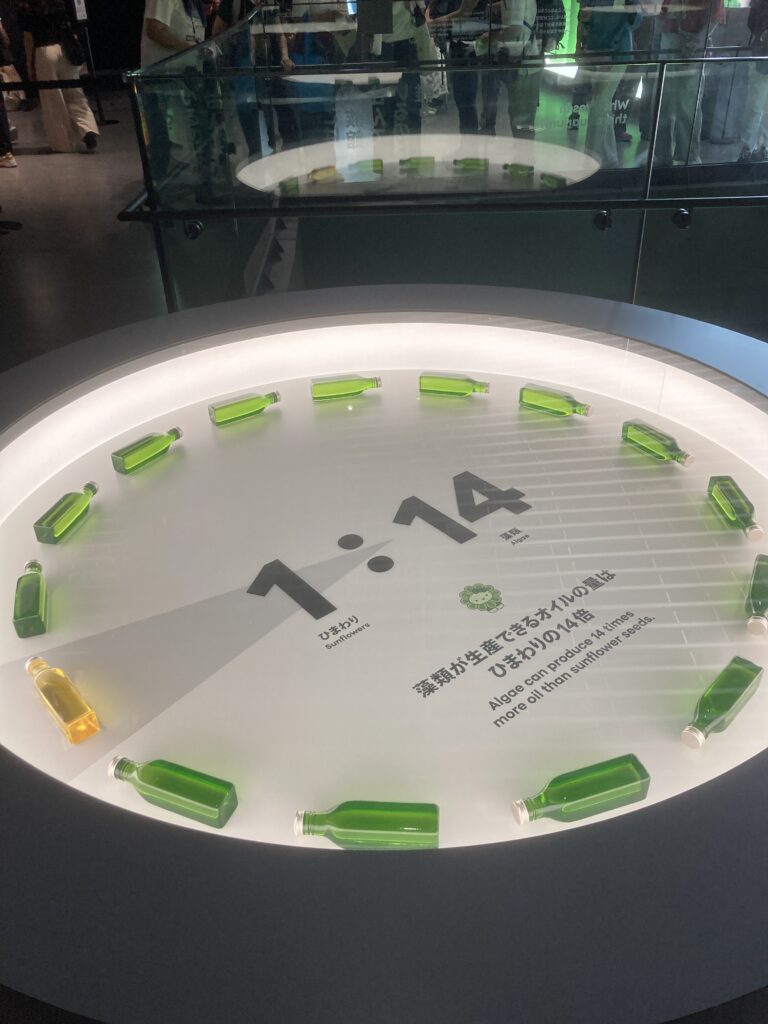

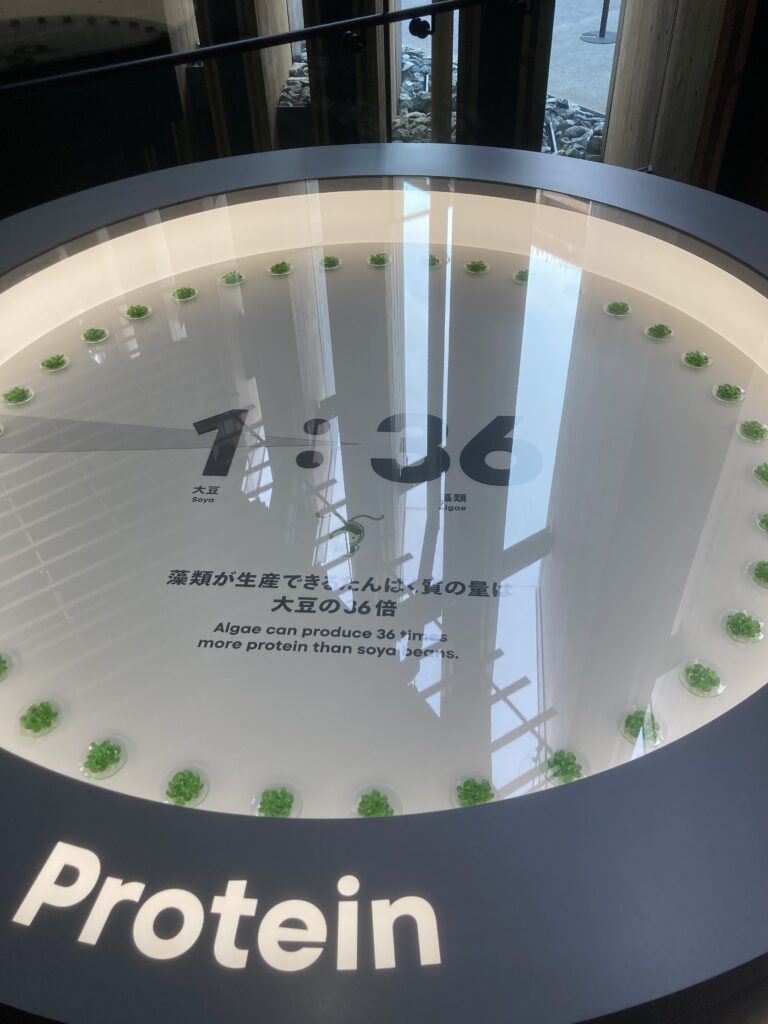

藻類の力と日本のカーボンリサイクル技術を組み合わせ、未来の「ものづくり」に必要な素材を生み出す工程を紹介。

藻類をテーマにしたハローキティのオブジェが来場者を迎え、写真スポットにもなっていた。

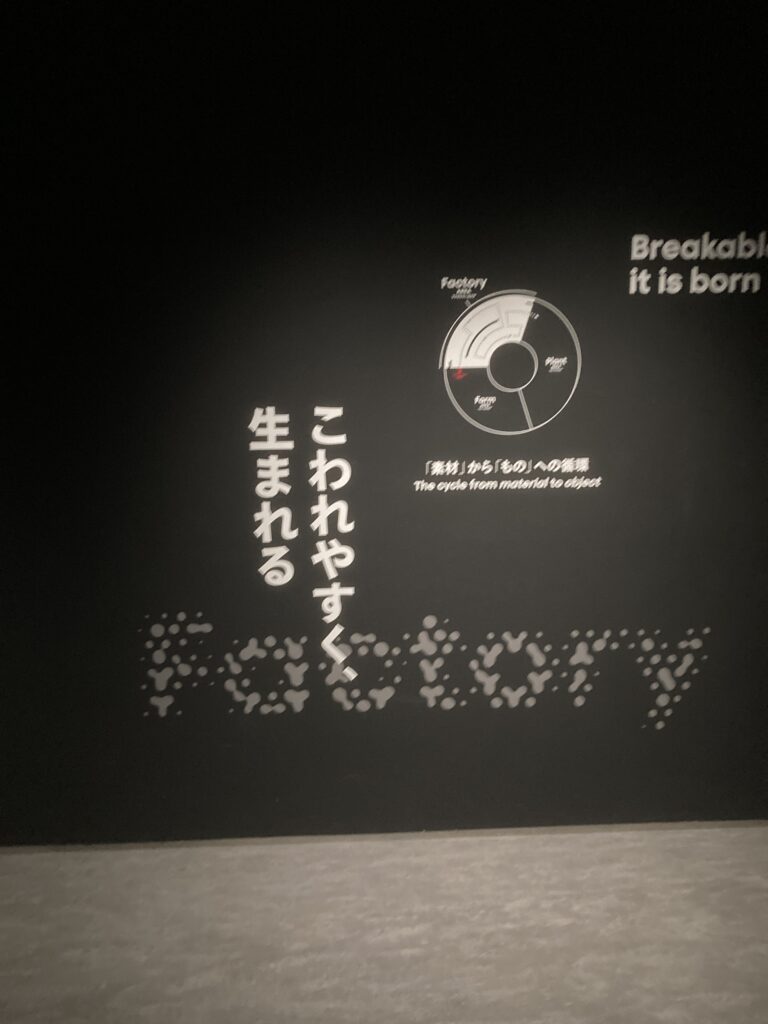

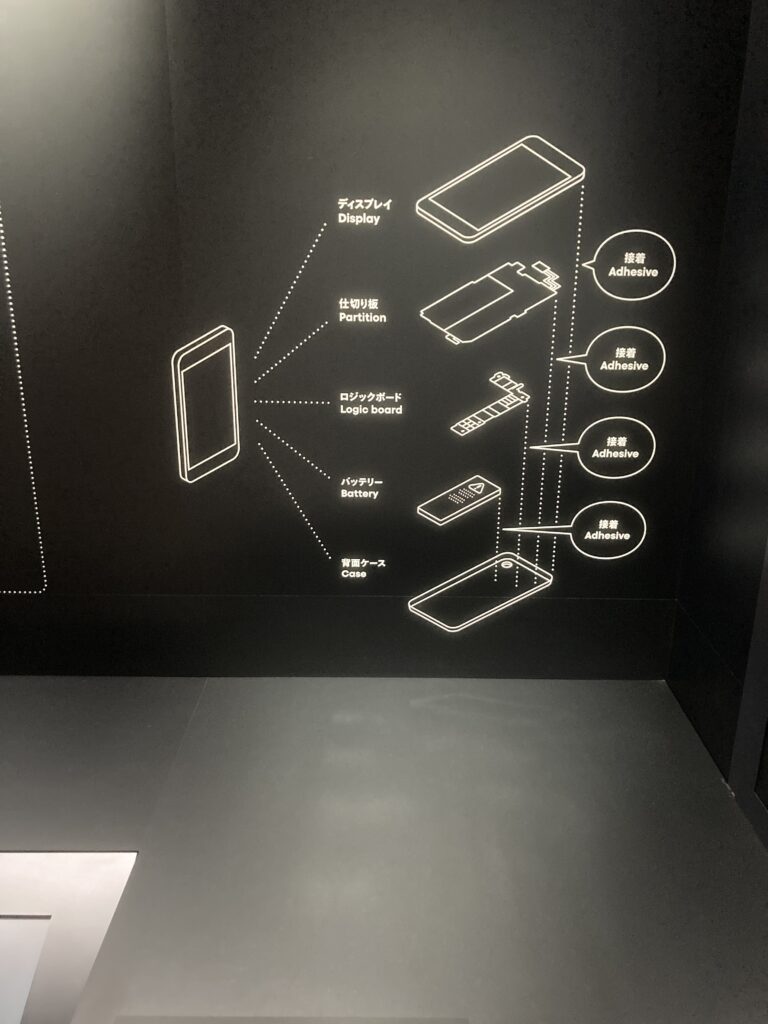

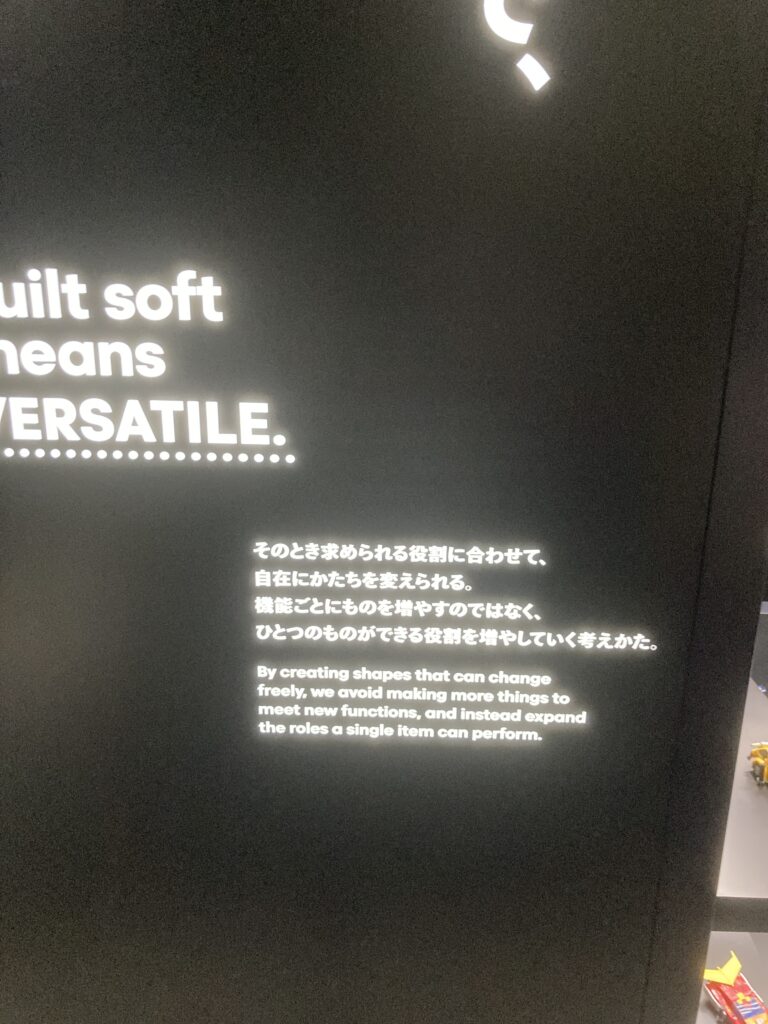

🔹 ファクトリーエリア(素材 → もの)

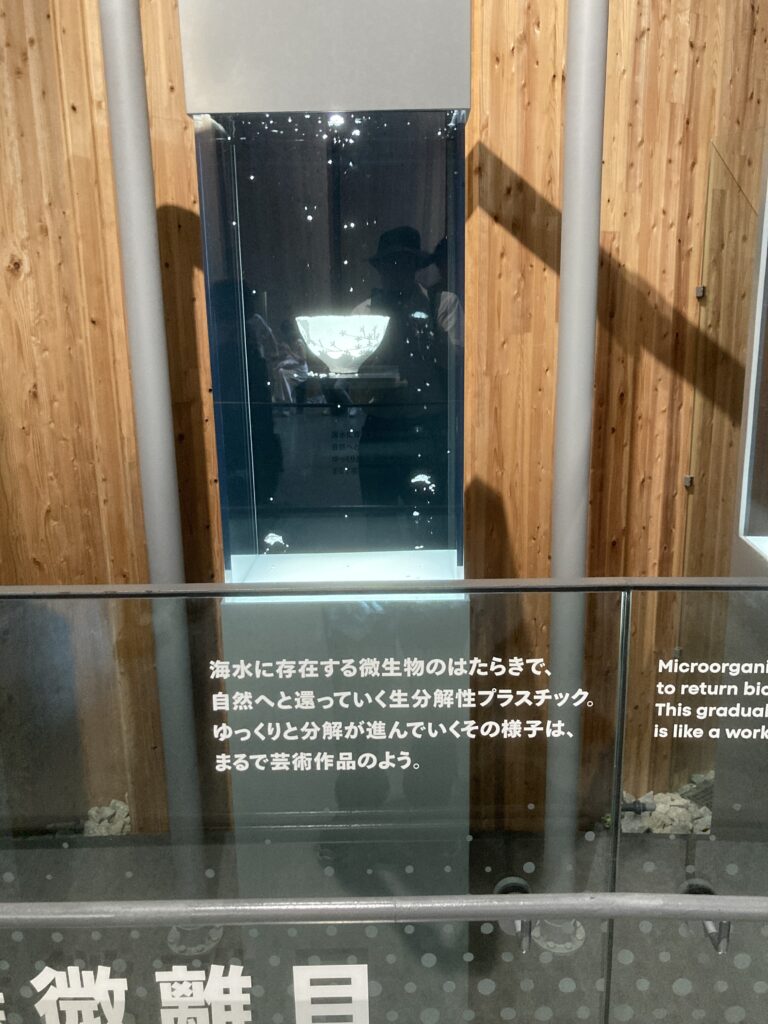

藻類由来のバイオプラスチック製品など、日本発の最新技術で作られたサステナブル製品が並ぶ。

循環型社会の未来像が、手に取るように感じられた。

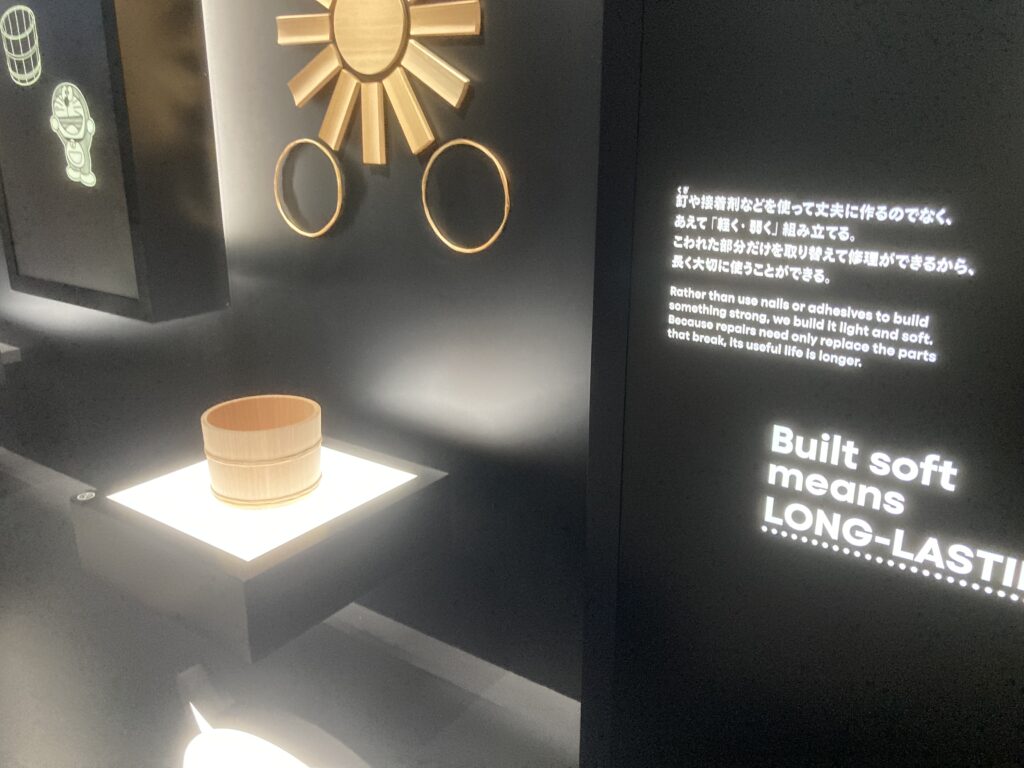

■ 日本らしさ──壊して、つくり直す文化

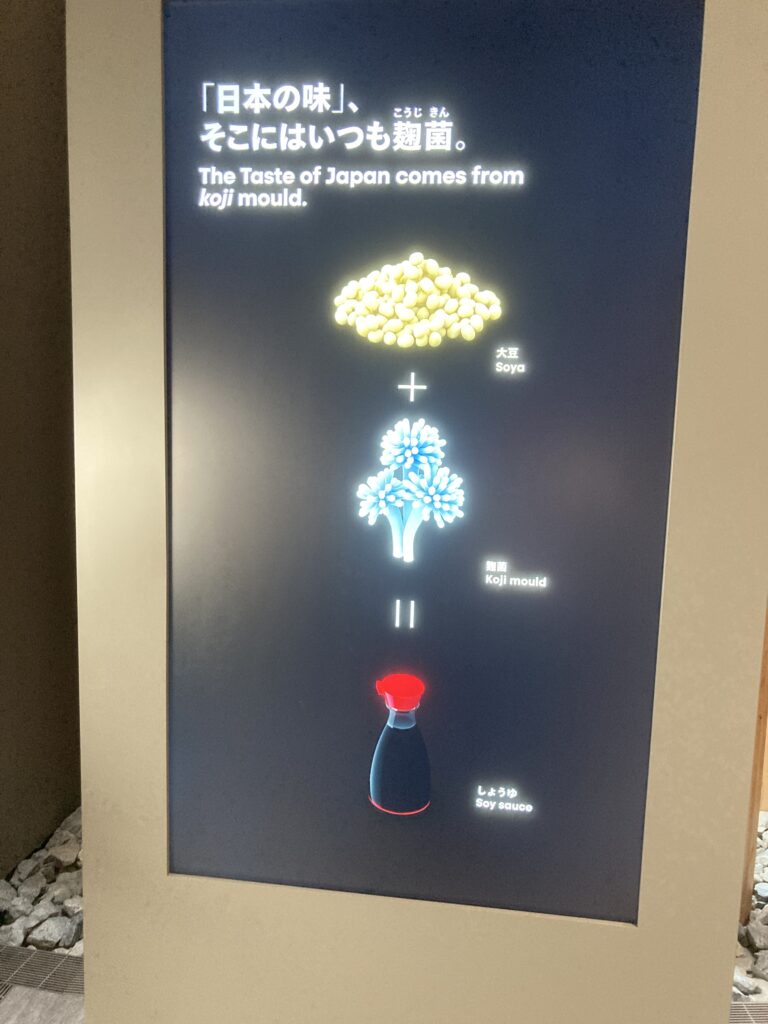

展示を見ていると、「日本はなぜ藻類なのか」が見えてくる。

それは、限られた資源から未来をつくるという思想だ。

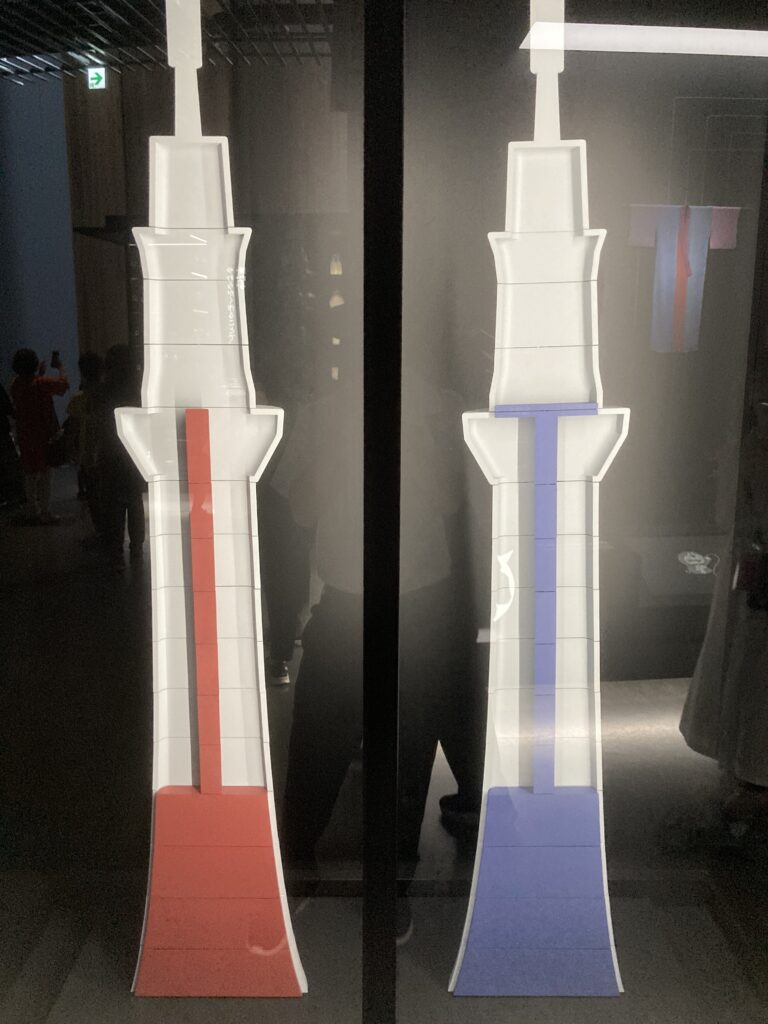

思い出したのは、伊勢神宮の式年遷宮。

20年ごとに社殿を建て替え、焼けても朽ちても、同じ姿を「再生」させ続けるという文化。

完璧に作らず、壊れたら補い、形を保ち続ける。

この「コピーしながら継承する」思想は、まさに循環そのものだと感じた。

■ 透明な池に映る未来

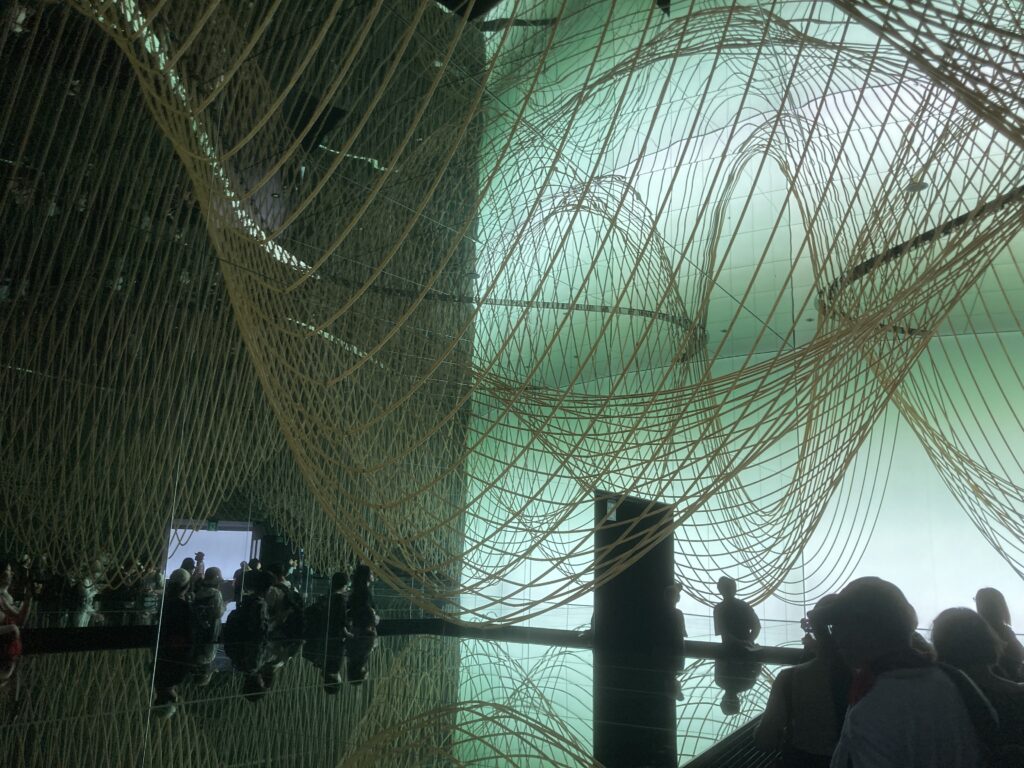

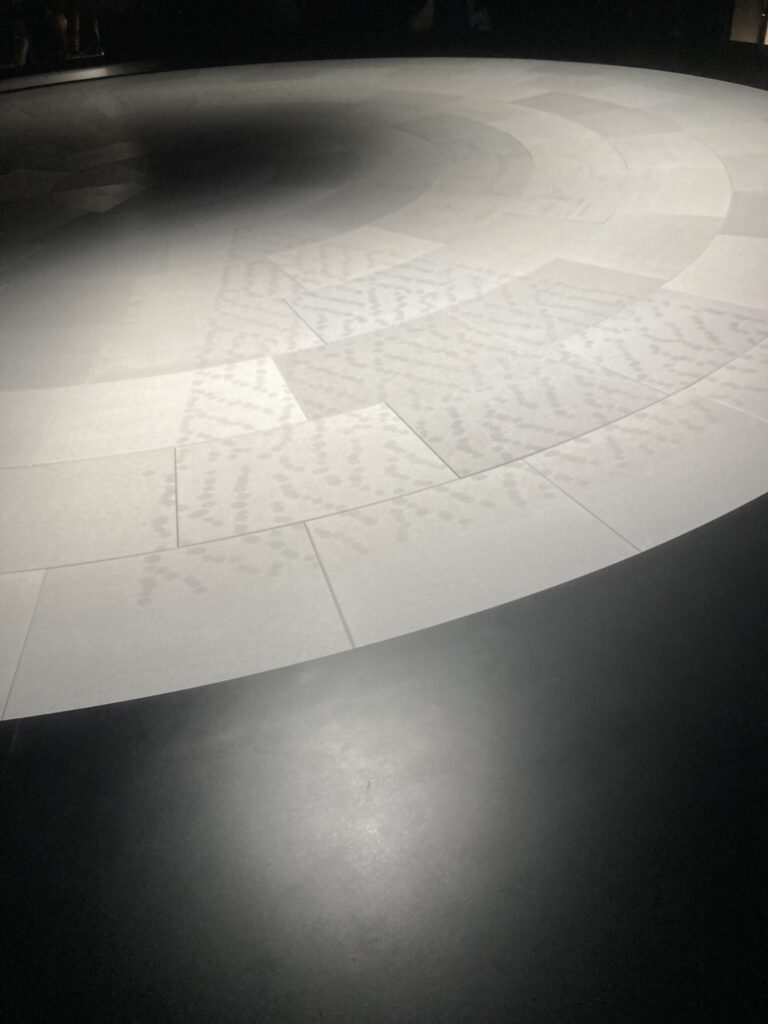

会場中央には、澄んだ水を湛えた池がある。

そこでは、来場者が生み出すごみを微生物が分解し、熱エネルギーと浄化水に変えているという。

ごみが命をつなぐ資源へと還る──

その光景を前にすると、日本はまだまだ未来に挑戦できると感じ、胸が熱くなった。

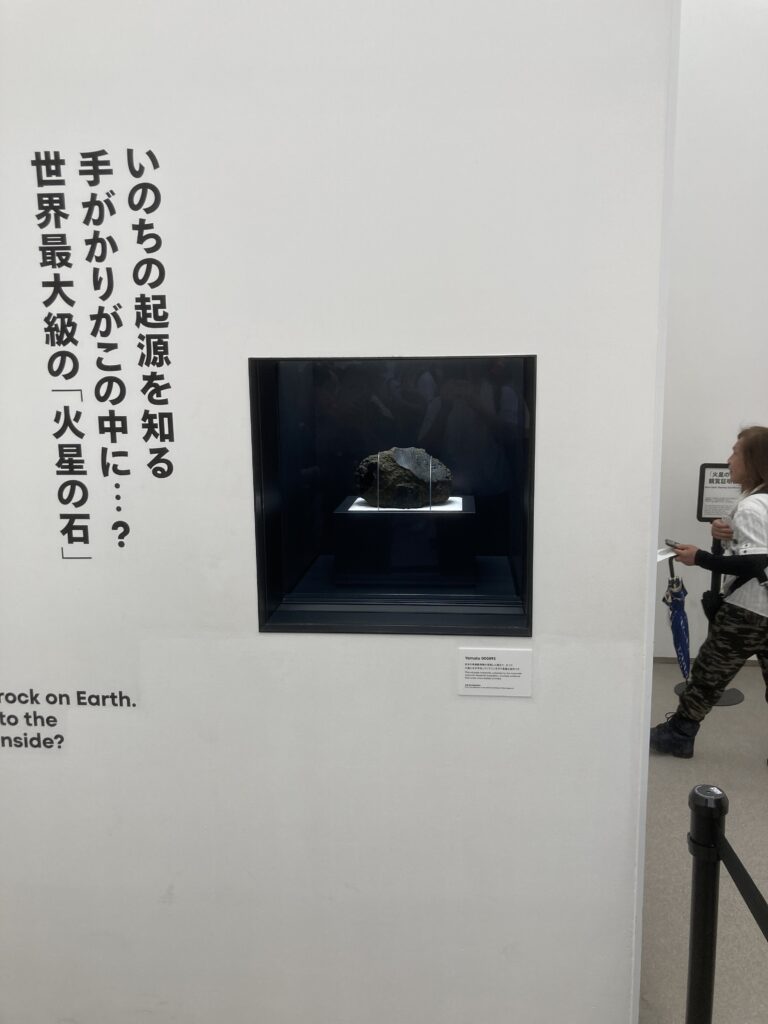

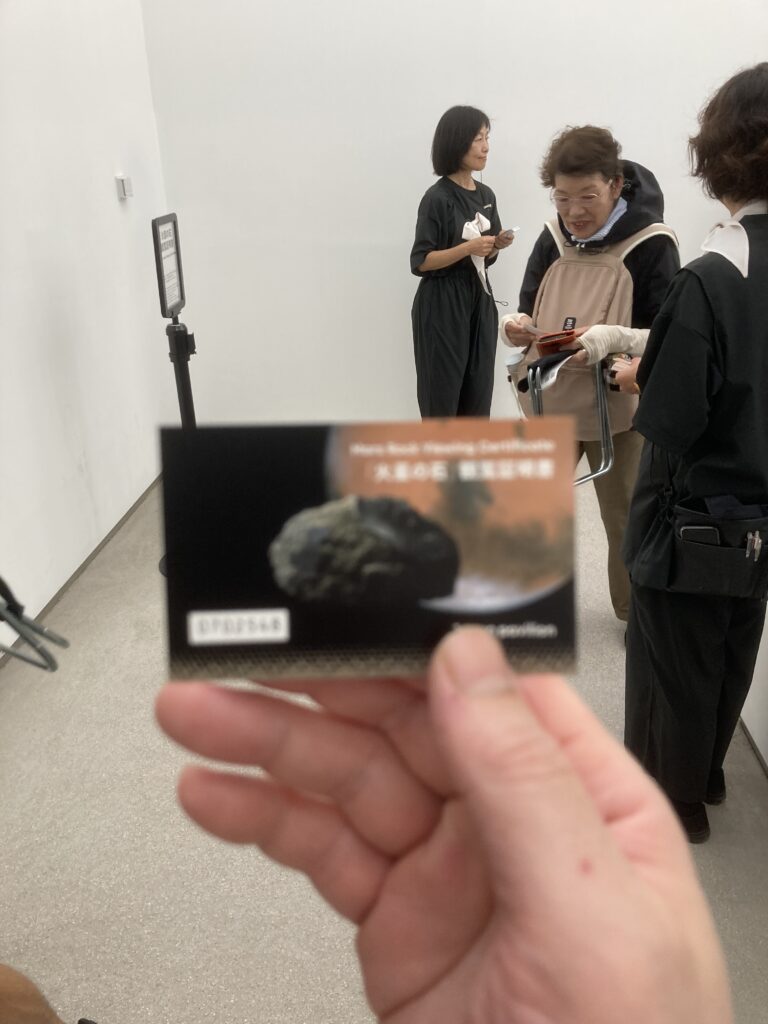

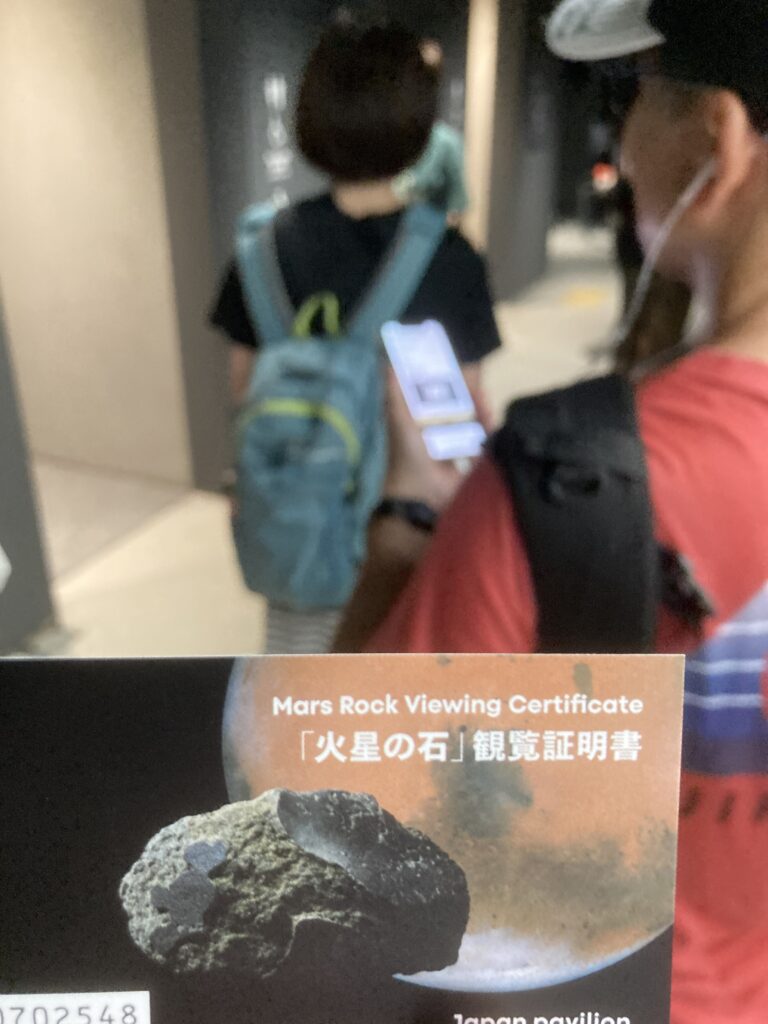

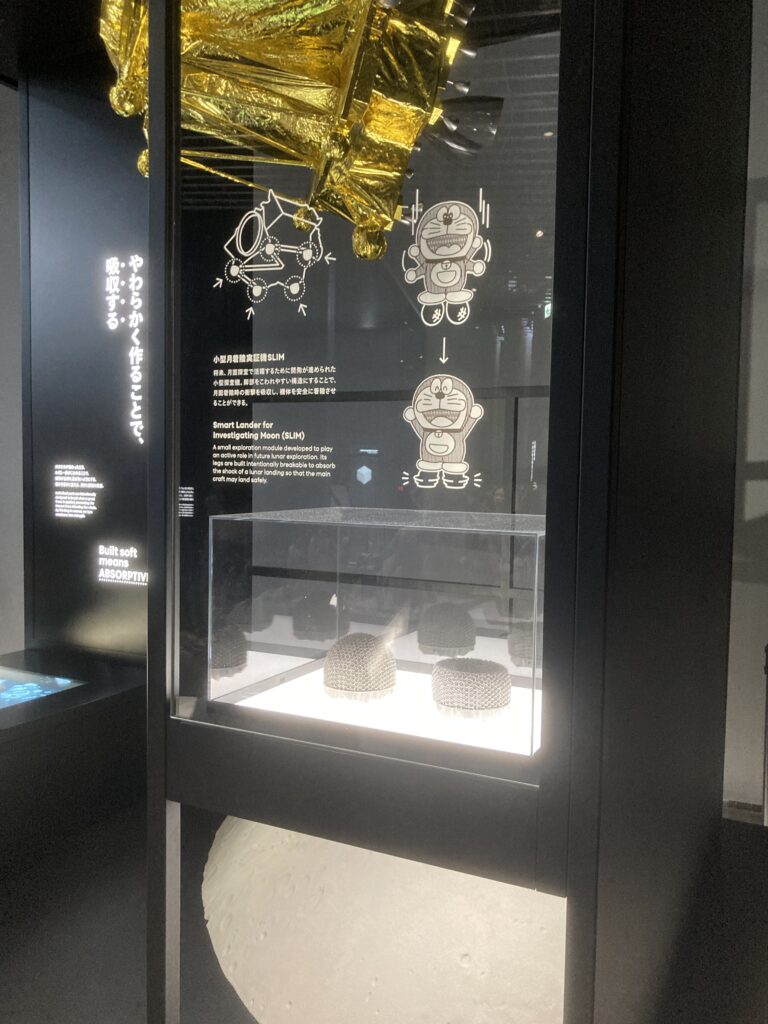

■ 火星の石と、誇り

会場内ではスマホでLINEのQRコードを読み取ると、音声ガイドが流れる仕組みになっており、

表面的には静かな展示も、実はとても情報が深い。

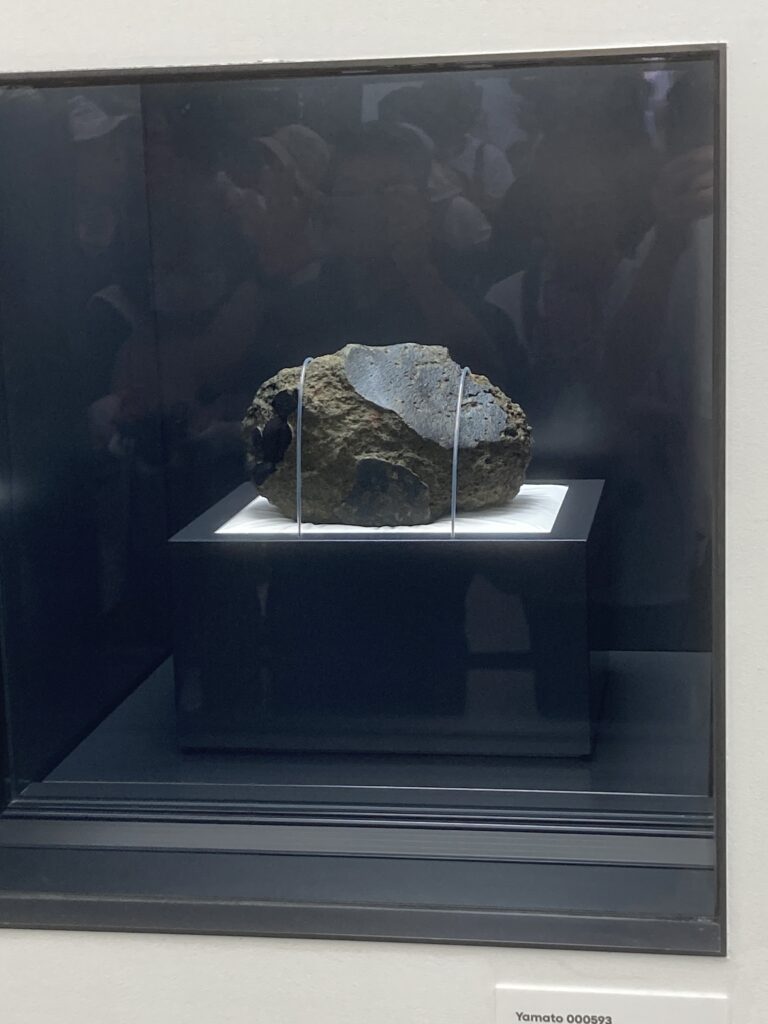

最後には、なんと火星隕石が展示されており、少しだけ触れることもできる。

人類の未来を見据えながら、足元の循環をも見つめる──

その姿勢に、日本という国の本質的な誠実さを感じた。

■ 派手ではないが、確かな誇り

日本館は派手な演出も行列もない。

けれど、静かに、着実に、未来をつくろうとする意志に満ちていた。

華やかさよりも「確かな力」を選んだ日本。

私はその選択を、心から誇らしく思った。

ホースが幾重にもあるのは、それを用いて、藻を培養するようだ。この藻が、砂漠にうるおいを、しいては、火星に生物が住めるようになる可能性を秘めているとみている。日本は大した国である。

コメント