昭和の宰相と国民の熱狂

NHK「映像の世紀プレミアム」では、昭和の宰相たちが“アメリカに勝てるはずがない”と分かっていながらも、国民の熱狂に押し流され、戦争を長引かせた姿が描かれていました。

幼い頃に学校で教えられた「国民は犠牲者だった」というイメージとは違い、むしろ“民度の低さ”が悲劇を招いたのではないかという鋭い視点が提示されていたのです。

情報が遮断されていた時代、人々はマスメディアに踊らされました。けれど今はスマホの時代。誰もが発信者になり、権威や常識に異議を唱えることが当たり前になっています。

尾崎豊の『卒業』の歌詞が重なります。

「人は誰も縛られたかよわき子羊ならば…」

日本の指導者たちも、国民も、結局は“かよわき大人”であり、その無力感が政治という猛威に姿を変える。そう思うと、歴史は単なる過去ではなく、今の私たちの鏡でもあります。

9月、大阪万博へ ― 執念のチケット戦略

私はこの9月、大阪万博に足を運びます。

日本館は2か月前の抽選で確保し、イタリア館はダフ屋から8500円で購入。さらに優先入場券「プロミネントカード」も手に入れました。

- アメリカ館:朝イチで並ぶ予定

- 住友館・大阪ヘルスケア・いのちの未来:当日予約で挑戦

- アースマート:観られたら奇跡

1日の予約上限は4つ。だからこそ「いのちの未来」だけは、どうしても外したくない。

このために休日を削って下調べを重ねている自分を「エゴだな」と感じつつも、どうせ行くなら“徹底的に楽しみ尽くしたい”という欲望に正直でいたいと思うのです。

文学は「読むこと」より「感じること」

実は私は、三島由紀夫全集と安部公房全集をPDF化し、デバイスに収めました。

ただ、労働者としての毎日に追われ、ゆっくり読む余裕は老後までないのではないか――そんな不安もあります。

けれど思うのです。文学とは「読むこと」以上に、五感で得た体験を言語化する営みではないかと。

匂い、音、光景――そうしたものを徹底的に意識化して書き留めていくことこそ、作家の営みなのではないでしょうか。

阪神タイガースの優勝と私のジレンマ

テレビでは阪神タイガースの佐藤選手が豪快なホームラン。優勝も間近。

しかし今年は同級生・藤川球児が監督を務めていることもあり、私はどうしても複雑な思いで見てしまいます。両親と一緒に喜べればいいのに、その感情のねじれが堪えられない。

ジレンマは、生を堰き止めるものです。けれど作家はそのストラッグルに真正面から向き合う存在。その作品を読むことで、私たちは日常の重みを少し軽くできるのだと気づきます。

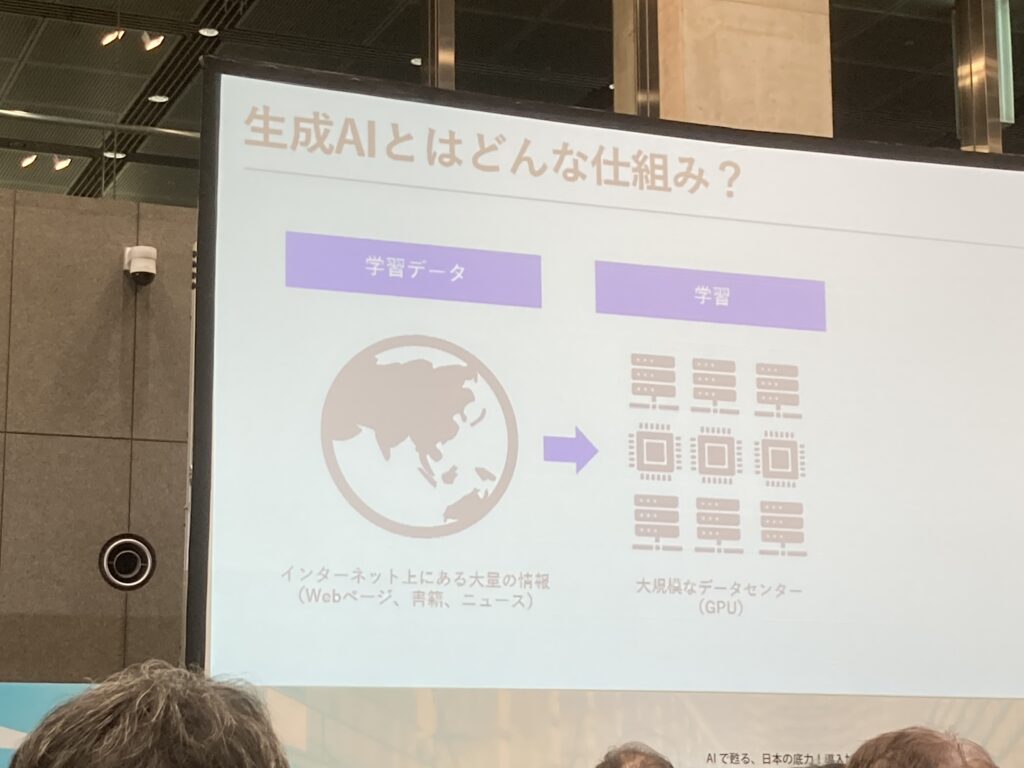

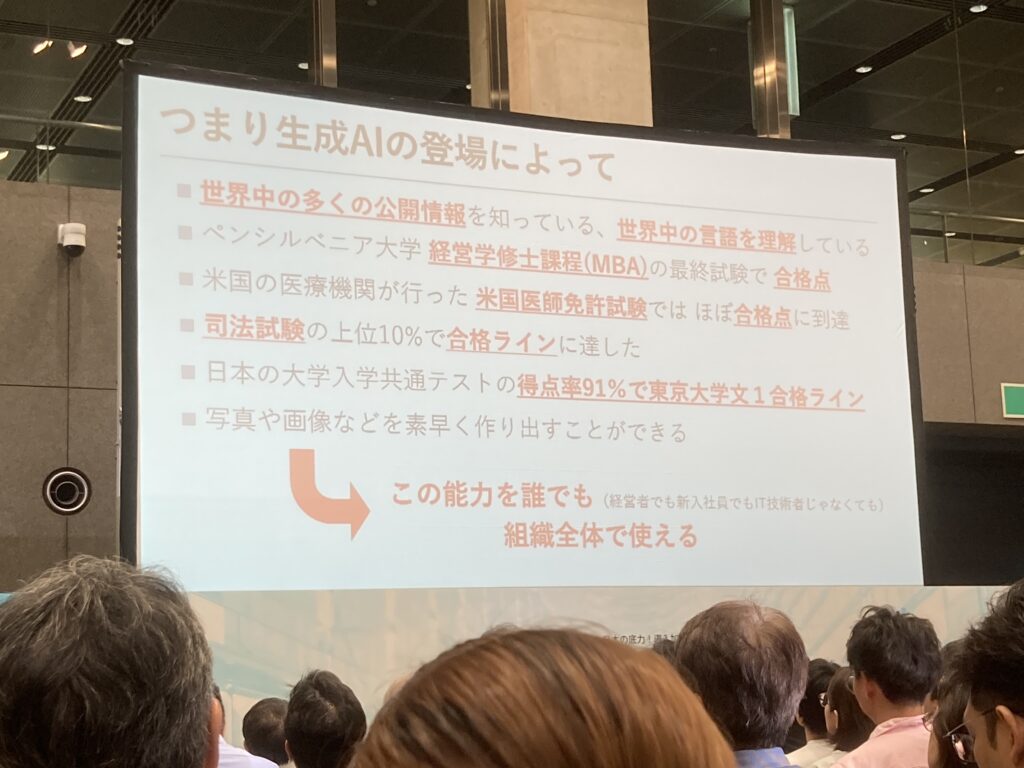

AI時代の生存戦略

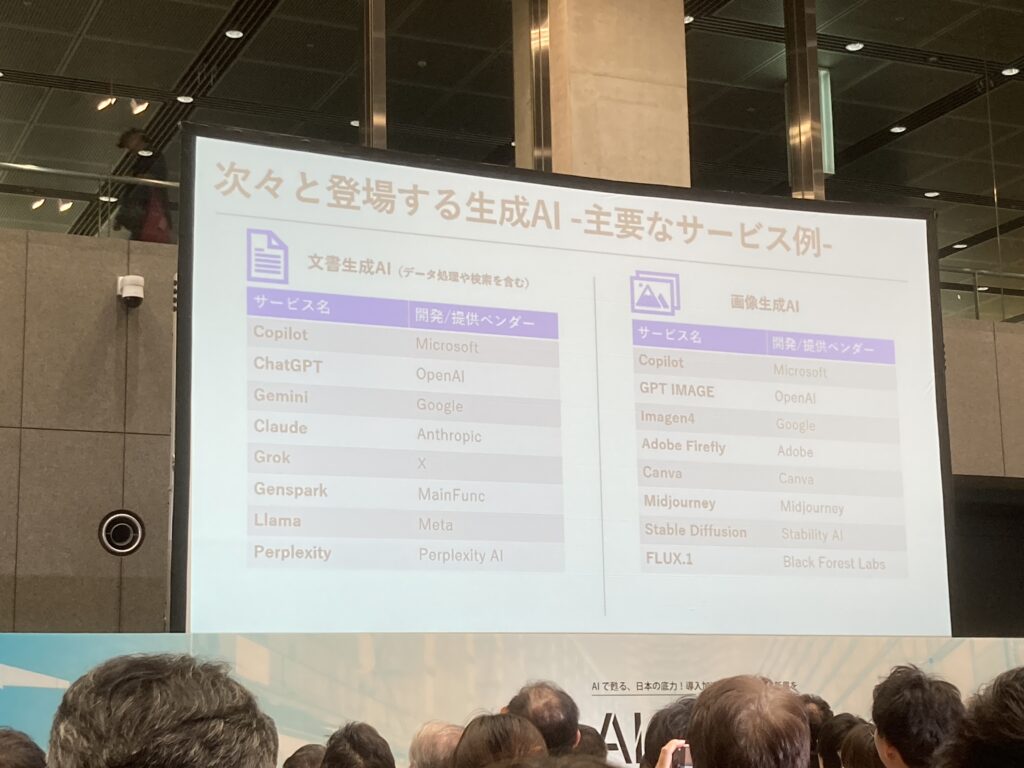

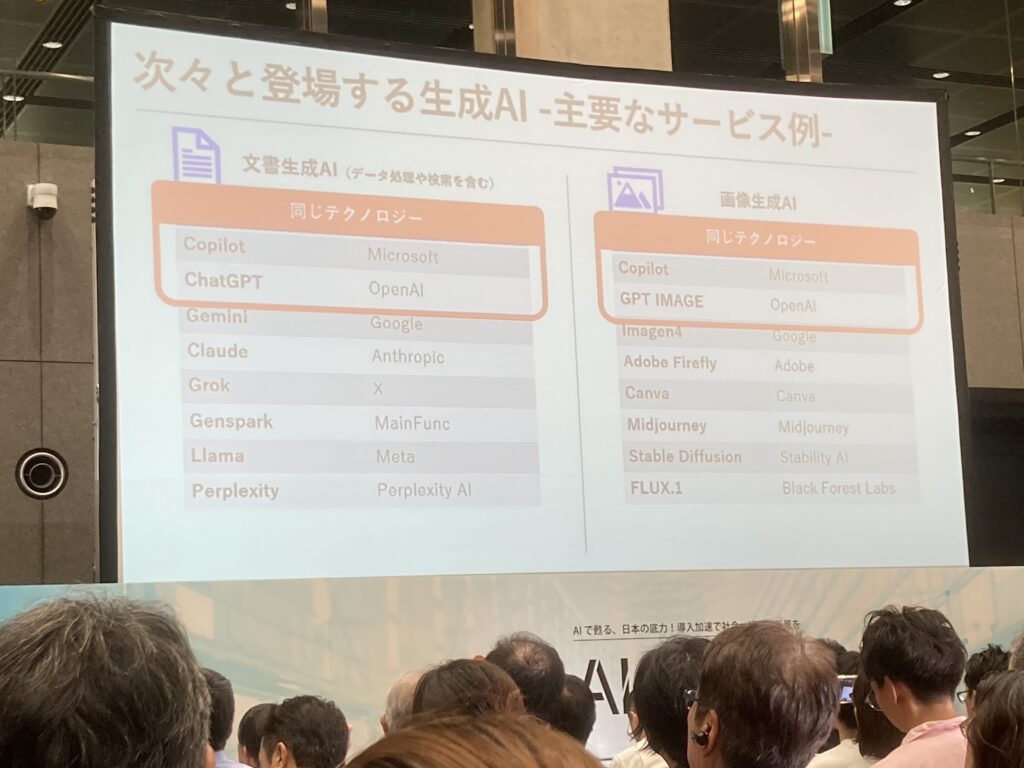

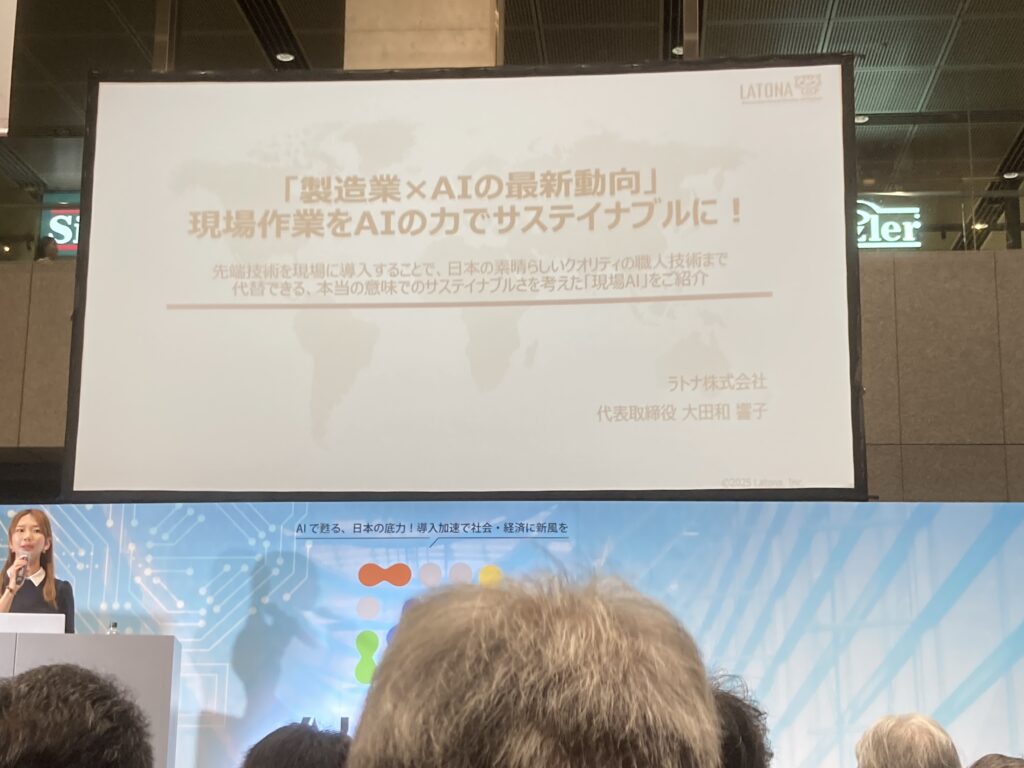

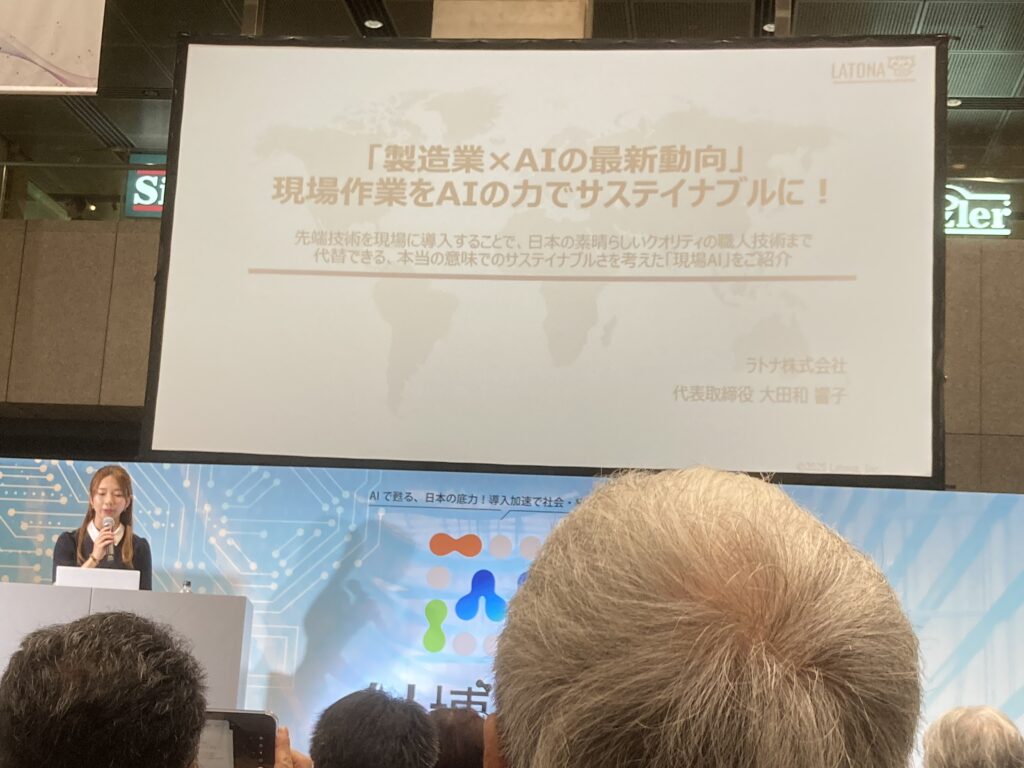

先日参加したAI博覧会では、東京女子大出身の女性CEOが登壇していました。美しく、洗練され、そしてビジネスでも成功している姿は「資本家の日常」を垣間見せてくれました。

今、AI人材は“稼げる”と話題ですが、その時点でレッドオーシャン化しています。

実際に稼げているのは、市場が冷え切っていた時代から努力を積み重ねてきた人たち。需要が突然湧き上がった瞬間に、準備済みの人が一気に突き抜ける――これが時代の長者を生む構図です。

ビートたけしが“浅草で漫才やって死ぬ覚悟”をしていたら、突然ブームが来た。

ホリエモンですら「スマホがここまで普及するとは思わなかった」と語る。

未来を正確に予測するのは不可能。それでも 「自分の頭で考えること」 こそが、先行者利益をつかむ唯一の方法なのです。

終わりに ― 自分の頭で考えることの価値

「頭のいい人は人と違うことをする」と言いますが、それは奇をてらう意味ではありません。

歴史から学び、未来を妄信せず、自分の足で考えること。

その積み重ねが、文学を生み、経済を動かし、人生を豊かにするのだと思います。

大阪万博の喧騒も、三島や安部公房の言葉も、AIの熱狂も――すべては「考えるための材料」。

だからこそ私は今日も、書き続け、問い続けていきたいのです。

コメント