――道具から巨匠の筆致まで

これまで前を通り過ぎるだけだった国立西洋美術館。

初めて足を踏み入れると、その展示の密度と質に圧倒された。国立の文学館や博物館と同じく、やはり「お金のかけ方が違う」と感じさせられる。

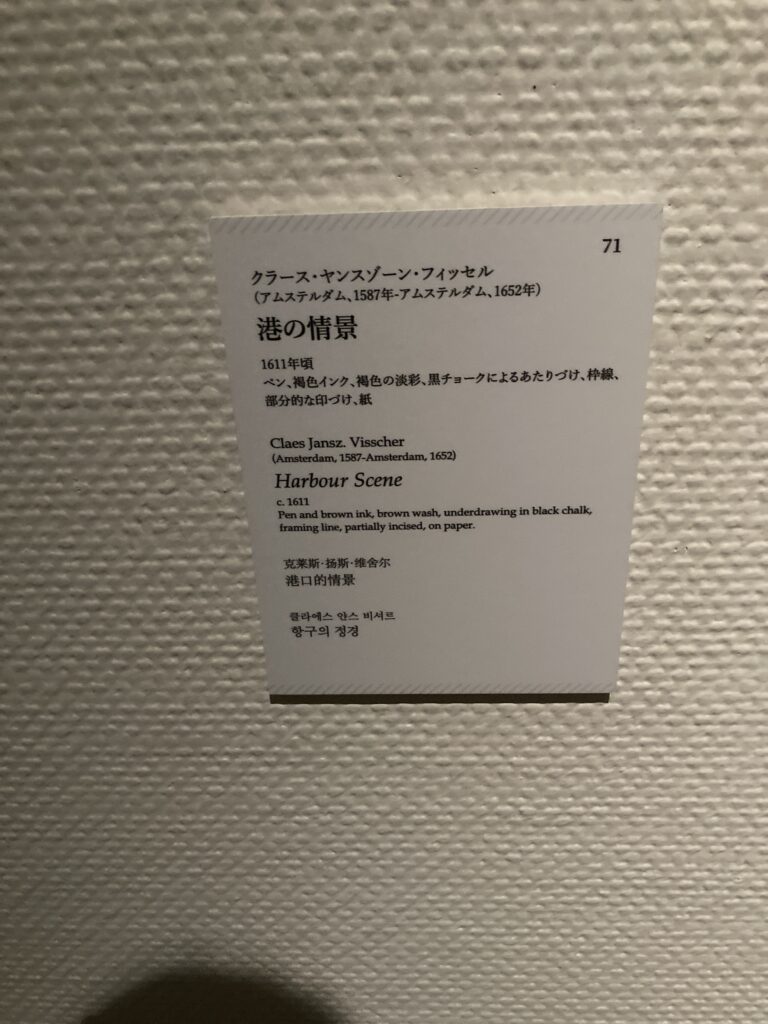

今回は常設展と特別展「素描展」を鑑賞。全体を見渡すだけでも、およそ2時間はかかった。

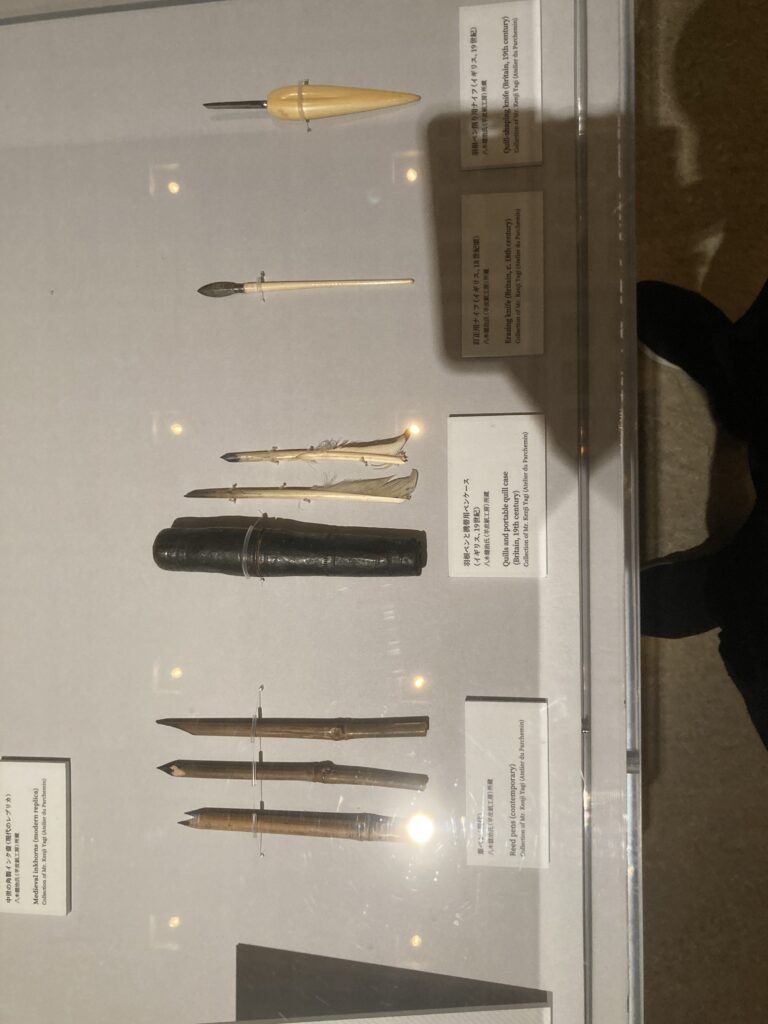

素描を生み出す道具とインク

竹や羽根、象牙、骨などで作られた筆記具。形や材質の違いが線の太さや描き味を変え、画家の感性と技量がそのまま線に現れる。

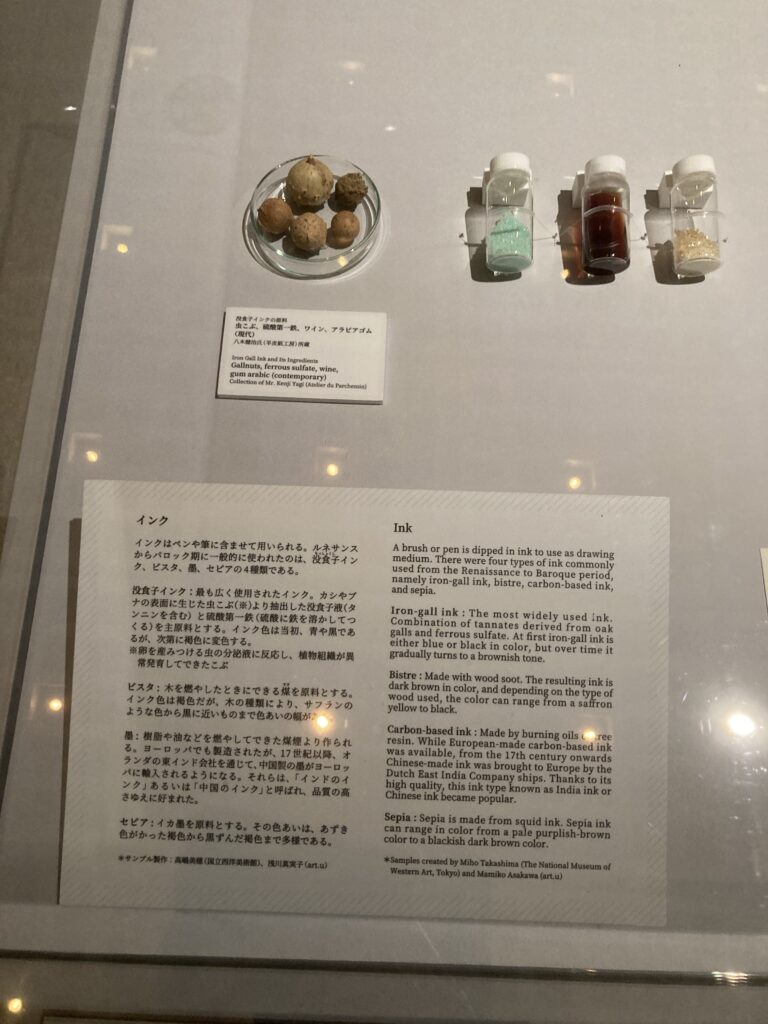

インクは鉄胆汁インク、ビストル、カーボンインク、セピアの4種。自然素材を用い、時間と手間をかけて調合されていた。こうした道具を前にすると、作品の背後にある制作の物語が一層鮮やかに立ち上がってくる。

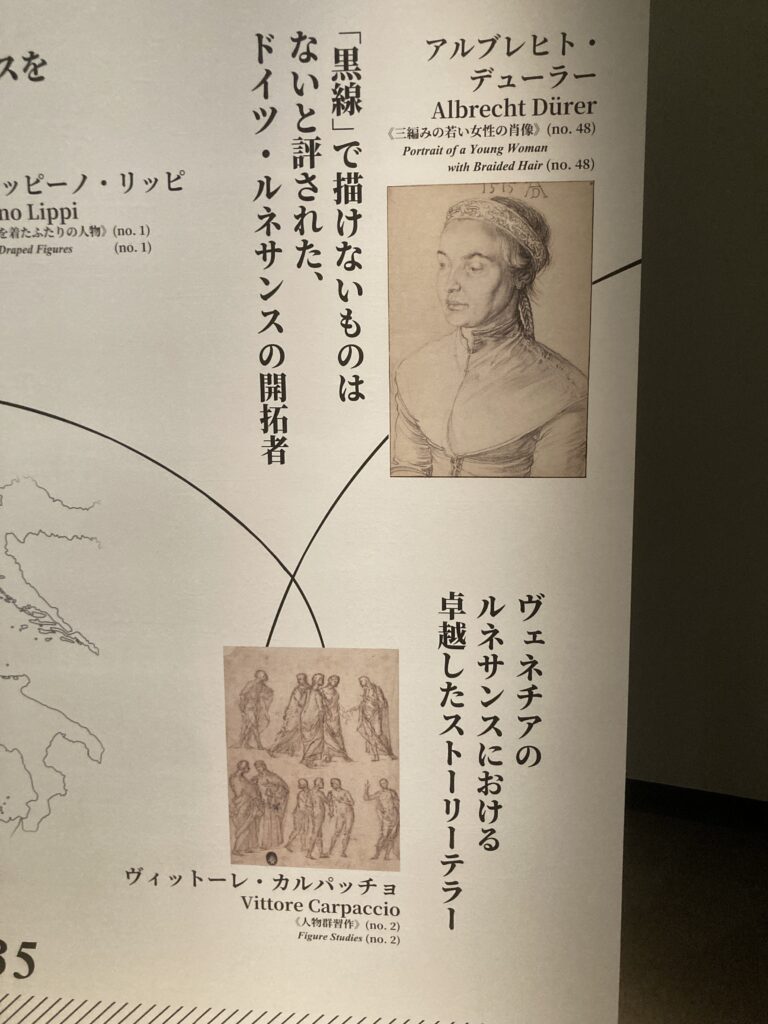

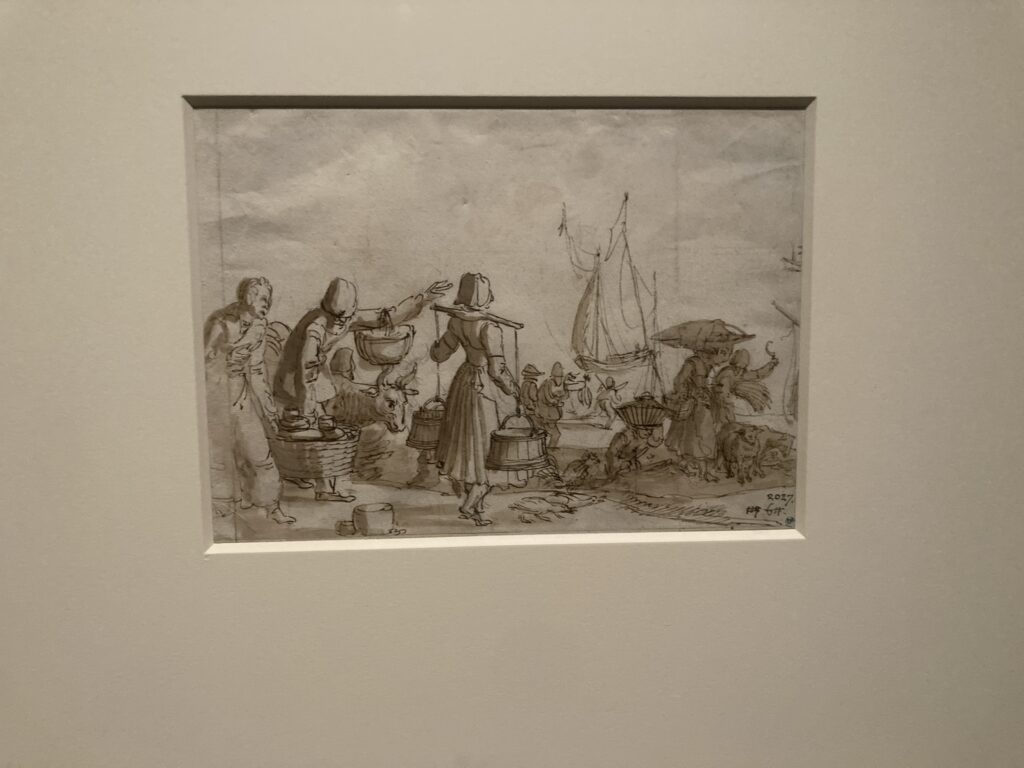

「黒線」の巨匠と物語る画家たち

「黒線で描けないものはない」と評されたドイツ・ルネサンスの開拓者アルブレヒト・デューラー。線と陰影だけで全てを描き切る力量は、現代のデジタルの0と1にも通じる根源的な表現だ。ヴェネチア・ルネサンスのストーリーテラー、ヴィットーレ・カルパッチョ。棺に横たわるキリストを今にも動き出しそうな迫真性で描く。その筆致を、万博イタリア館で見る日が楽しみでならない。

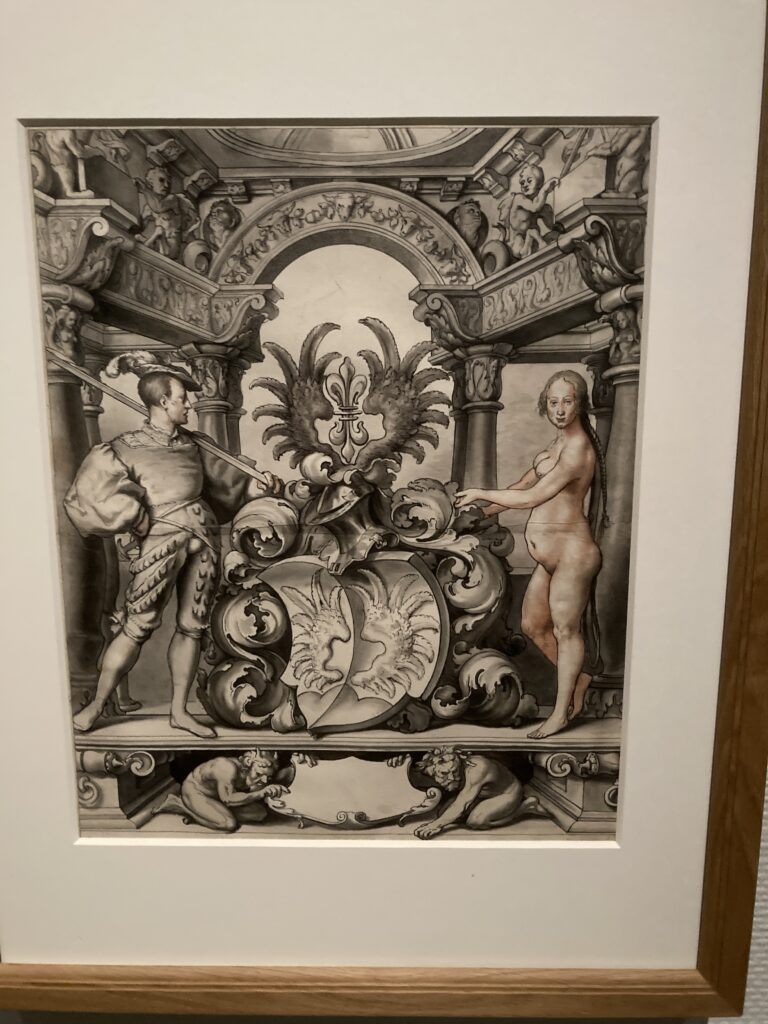

ドイツからイタリアへ

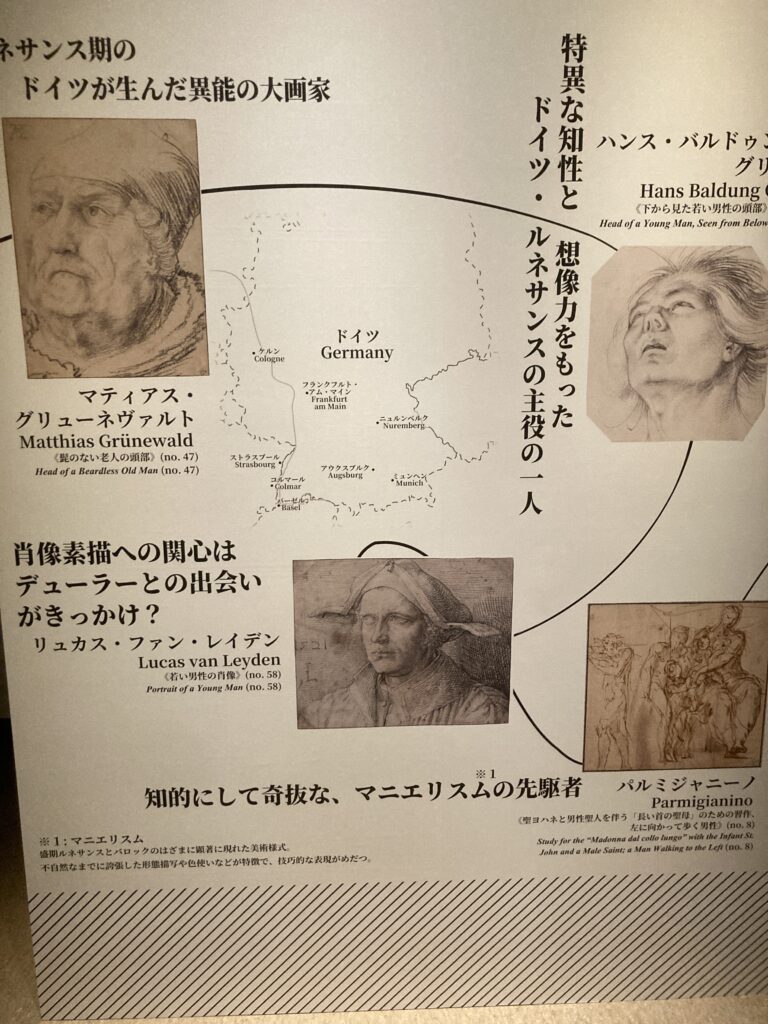

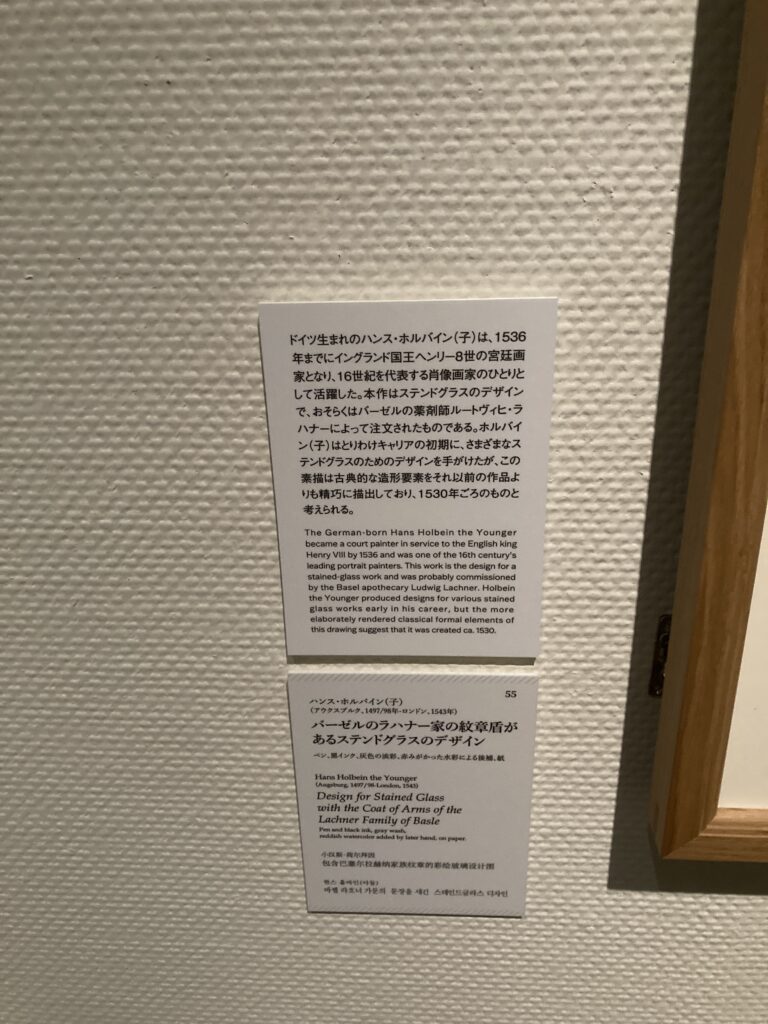

マティアス・グリューネヴァルト、ハンス・バルドゥング・グリーン、リュカス・ファン・レイデンら、異能と個性が際立つドイツ・ルネサンスの画家たち。肖像素描の発展には、デューラーとの出会いが大きな契機となった。

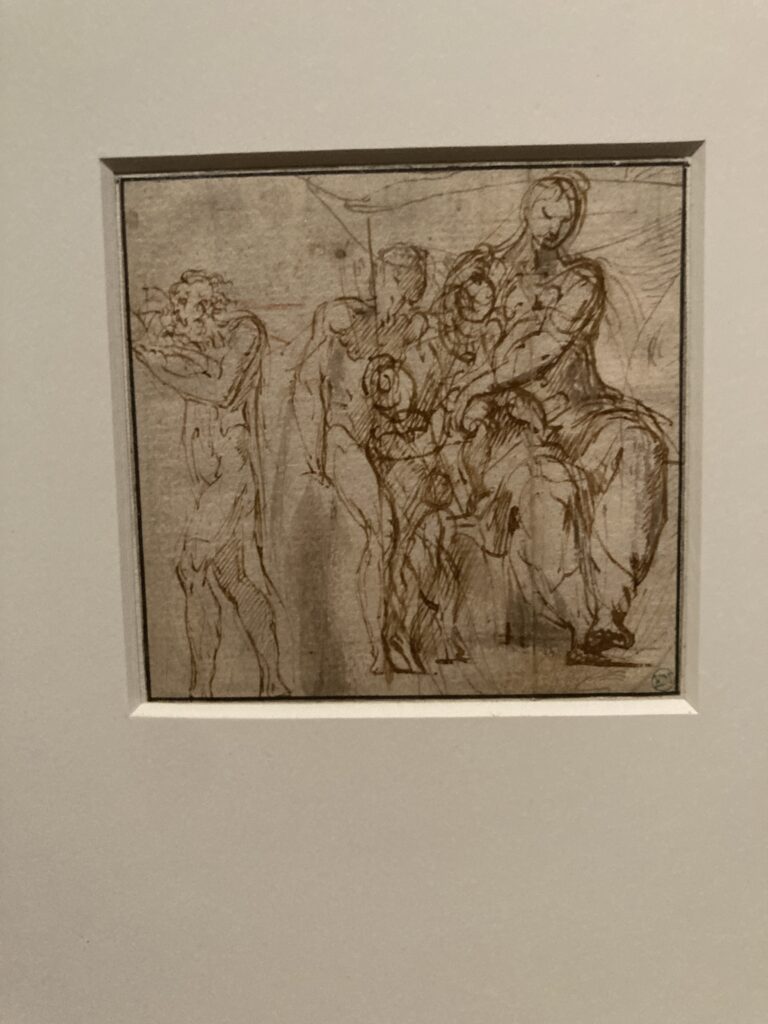

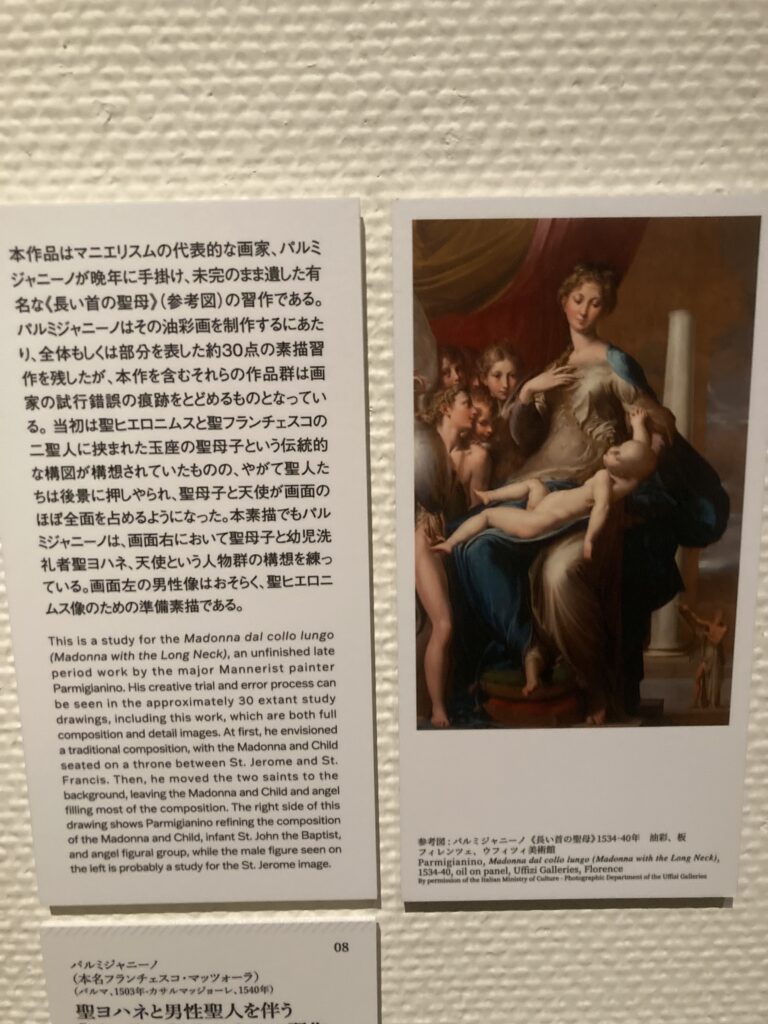

マニエリスムの技巧と実験

パルミジャニーノの未完作《長い首の聖母》の習作。人体表現が誇張され、構図は複雑を極める。ルネサンスの均整美から離れ、より個性的で実験的な表現に向かうその変化が鮮やかだ。

写真の登場によって写実は写真に任せ、絵画は「絵にしかできない表現」――感情や寓意、想像の世界――へと舵を切ったのではないか。

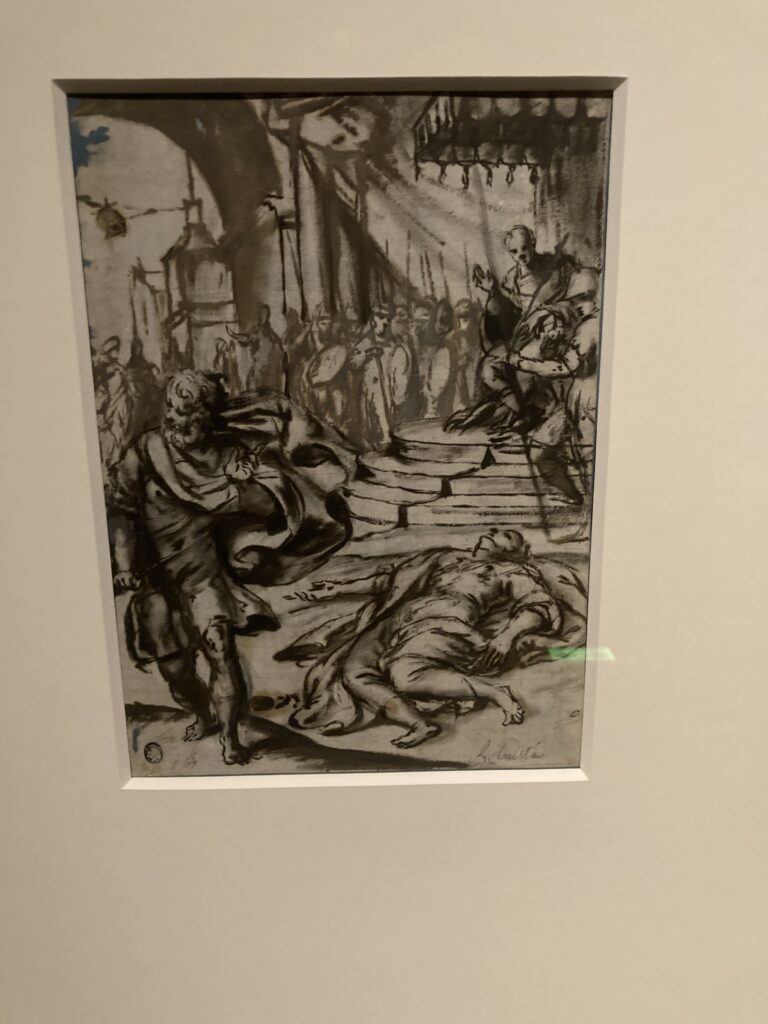

ヴェネチア派の劇的構図

ドメニコ・ティントレット《ウィルギニアの死》。共和制ローマの悲劇を、劇的な構図と躍動感あふれる人物描写で描き出す。背景建築の遠近法や人物群像の配置は、ヴェネチア派の力量を物語る。

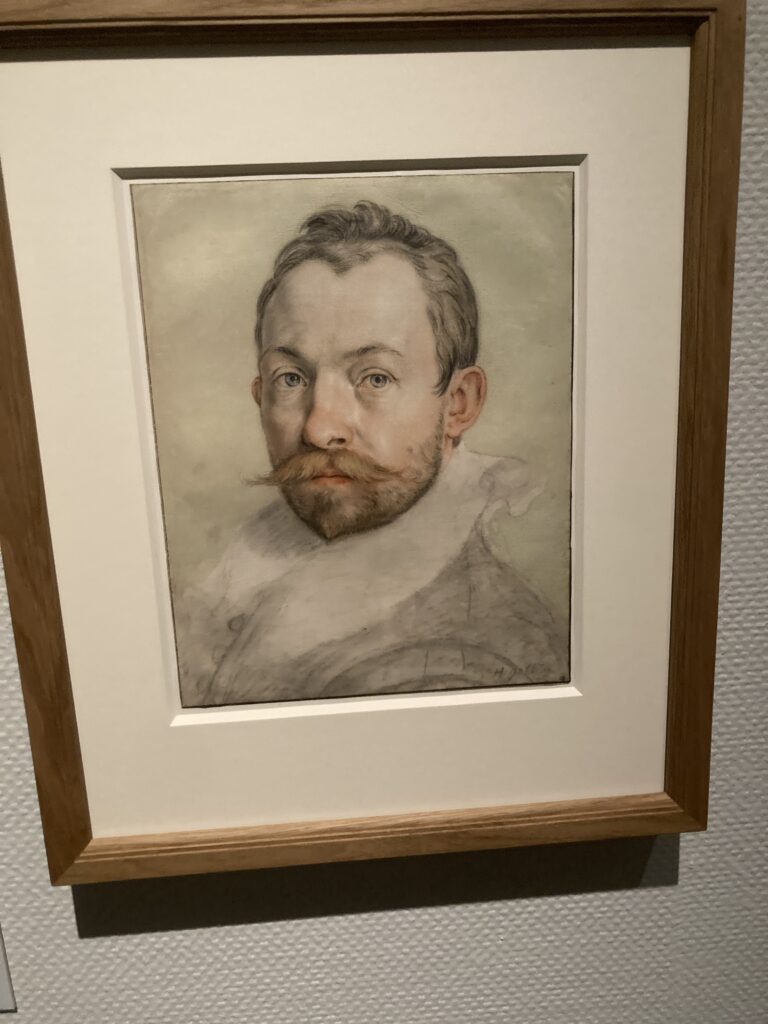

様々な主題と表現

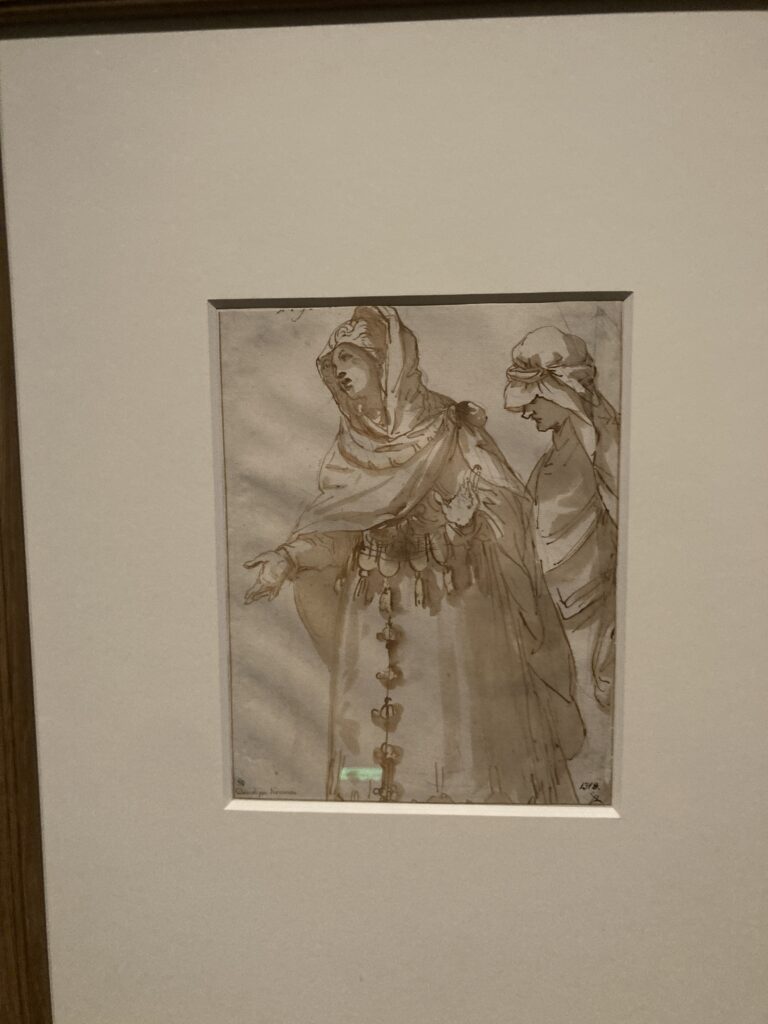

アレッサンドロ・マガンツァ《着飾った女性たち》。ペンと茶色のインクで豊かな衣装や人物の存在感を巧みに表現。

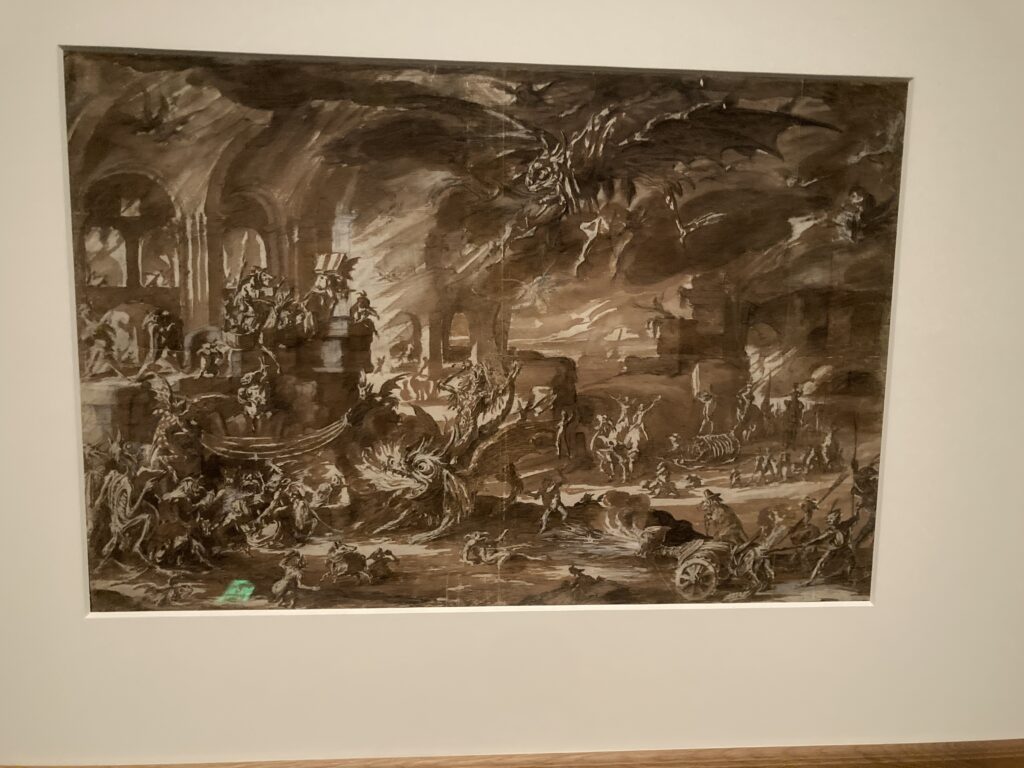

褐色インクで描かれた地獄のような光景。群像構成と空間演出が緻密に計算され、目を引く。

彫刻と水の流れを組み合わせた噴水のデザイン画。実用性と美術性が融合した優美な下絵。

鑑賞を終えて

道具から作品までを一望できるこの展示は、制作の背景と芸術の進化を同時に体感できる貴重な機会だった。

マニエリスムの誇張表現、ヴェネチア派の劇的構図、緻密なデザイン画――どれも「絵にしかできないこと」を追求している。

写真の登場は絵画から写実を奪ったが、その代わりに想像力や寓意の表現を開花させた。

素描展は、その転換点に立ち会った画家たちの挑戦と息遣いを、間近で感じさせてくれる体験だった。

コメント