12月18日。

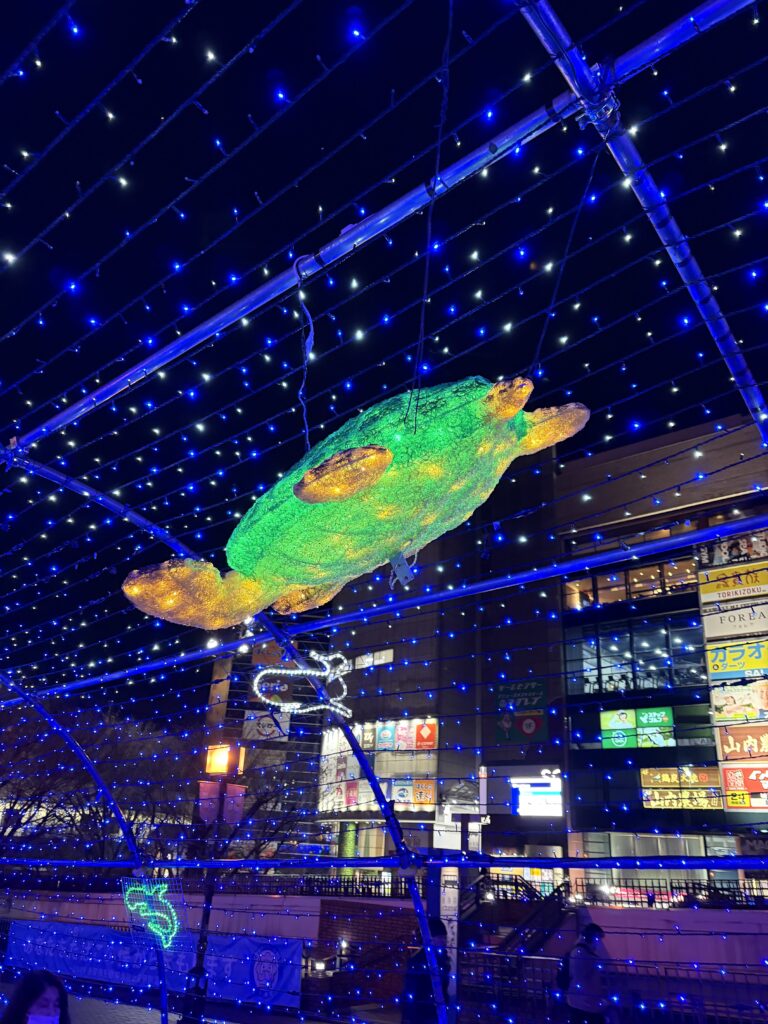

クリスマス前の多摩センターは、イルミネーションが坂道を彩り、カップルの姿も多かった。

その中を、嫉妬もなく、かといって救われてもいない、不思議な諦念のような感情を抱えながら歩き、私は「イオンシネマ多摩センター」で映画『国宝』を観た。

孤独はある。

だが、それを嘆く気にもなれない年齢に、いつの間にかなっている。

そんな心境で観るには、この映画はあまりにも「真っ向から人間の業」を突いてくる作品だった。

芸能とは、そもそも「変わり者の業」から始まっている

映画を観て、まず再確認させられたのはこれだ。

芸能とは、もともと清らかなものではない。

歌舞伎に限らず、芸能という世界は、

- 血筋

- 金

- 欲望

- 嫉妬

- 暴力

そうした“濁り”を引き受ける場所として成立してきた。

「毒のないところに、芸は育たない」

この映画は、その事実を一切ごまかさない。

それはどこか、ジャニーズ帝国が同性愛的な関係性を内包しながら巨大化していった構造とも重なる。

芸能が“変”であることは、むしろ本質なのだ。

問題は、その芸能が、いまや社会や国家にまで影響を及ぼすほどの力を持ってしまったことだろう。

血を持つ者と、才能を持つ者――残酷な対比

物語の中心にいるのは二人の男だ。

- 喜久雄(吉沢亮)

ヤクザの家に生まれ、暴力と死を目の前で見て育った男。

血はないが、芸の才能がある。 - 俊介(横浜流星)

名門歌舞伎役者の家に生まれた、正統な血筋の後継者。

血はあるが、才能に揺らぎがある。

この対比が、映画全体を貫く。

喜久雄は、渡辺謙演じる大スター歌舞伎役者に見出され、芸で「仇を討て」と育てられる。

一方で、その男には実の息子・俊介がいる。

血と才能。

どちらが正統なのか。

答えは出ない。

だからこそ、二人は睦まじく、そして必然的に悲劇へ向かっていく。

李相日監督の「日本社会への視線」

この映画が単なる歌舞伎ドラマに終わらない理由は、監督・李相日の存在にある。

在日朝鮮人三世。

朝鮮学校出身。

どれほど努力しても「日本の血」を持たないという理由で線を引かれてきた人生。

その視線が、喜久雄という人物に重ねられているのは明らかだ。

血がない者は、どれほど優れていても「代役」でしかない。

一時的に持ち上げられても、最終的には席を譲らされる。

この構図は、歌舞伎界だけの話ではない。

日本社会そのものの縮図だ。

だからこの映画は、日本映画のフレームに収まらない。

どこかハリウッド的で、過剰で、息苦しいほどの熱を帯びている。

だが、その「やりすぎ」こそが、李相日が生きてきた現実なのだろう。

追放された者が、それでも舞台を忘れられない理由

物語後半、喜久雄は歌舞伎界から追放される。

血を持つ者が継ぎ、血を持たぬ者は弾かれる。

地方回り。

場末の舞台。

それでも彼は、芸を捨てない。

なぜか。

芸能とは、救いではない。

だが、呪いでありながら、生きる理由になってしまうからだ。

それを知っている者だけが、舞台に立ち続ける。

『国宝』は、美しい映画ではない

この映画は、決して後味がいいわけではない。

むしろ重く、暗く、観終わったあとに何かを持ち帰らされる。

だが、それでいい。

芸能とは、

社会の澱(おり)を引き受ける場所なのだから。

イルミネーションの坂を下りながら、私は思った。

「清潔で無毒な芸能だけを求める社会は、どこかで必ず嘘をつく」

『国宝』は、その嘘を許さない映画だった。

コメント