― 孤独と感動の狭間で、人類の美しさに触れた ―

大阪・関西万博の熱気がまだ身体に残っている。

あの大屋根リングの下で、世界中の人々が笑い、語り、優しくなれた――

そんな空間を失った喪失感、いわゆる“万博ロス”。

その代わりを探すように、私は上野へ向かった。

1日で5つの大型展覧会を巡る、ミニ・パビリオンツアー を決行したのだ。

- 東京国立博物館「運慶展」

- 国立科学博物館「大絶滅展」

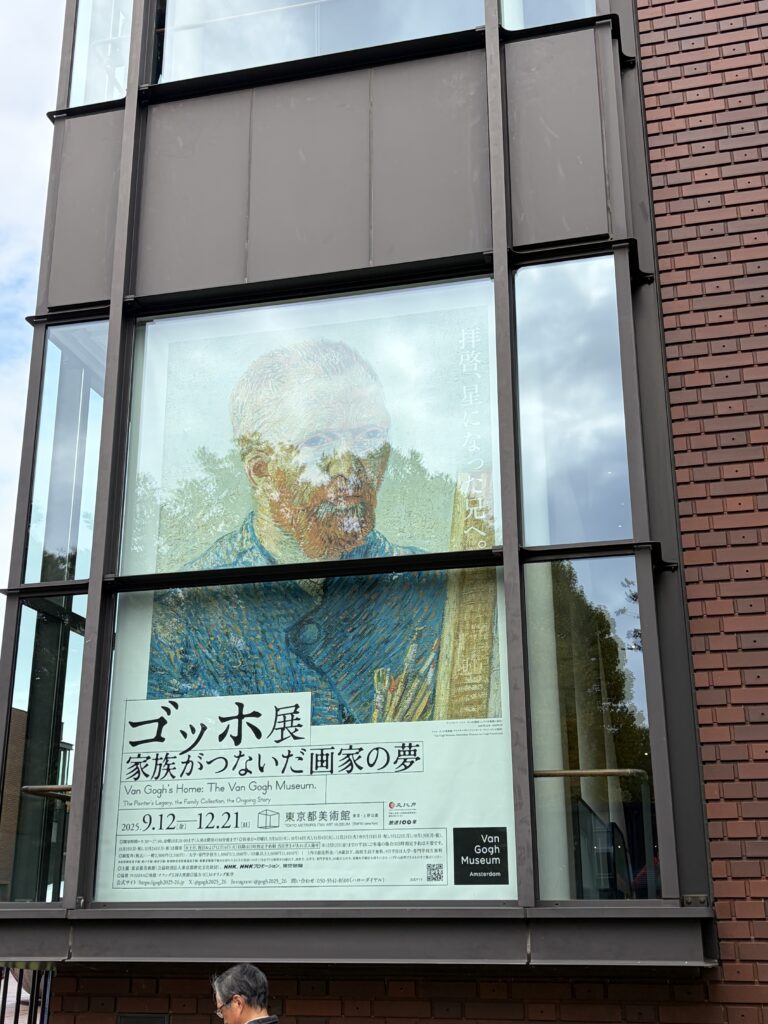

- 東京都美術館「ゴッホ展」

- 上野の森美術館「正倉院展」

- 国立西洋美術館「印象派展」

歩きながら思ったのは、万博と上野の決定的な違い――

**“孤独”**だった。

■ 万博ロスとは何だったのか

万博の魅力は展示物以上に、

「世界は手を取り合える」

と感じられる空気だった。

大屋根リングの下では、知らない人同士が微笑み合い、

「人に優しくしたい」という感情が自然に湧き上がる。

宮沢賢治も、

“世界の人々と愛し合って歩きたい”

という理想を書いた。

恋とはそのミニチュアであり、平和のイデアだと。

万博は、まさにその理想が具現化した場所だった。

だから喪失感も大きい。

しかし、上野を歩きながら、私は別の形で“人類の美しさ”を見ていくことになる。

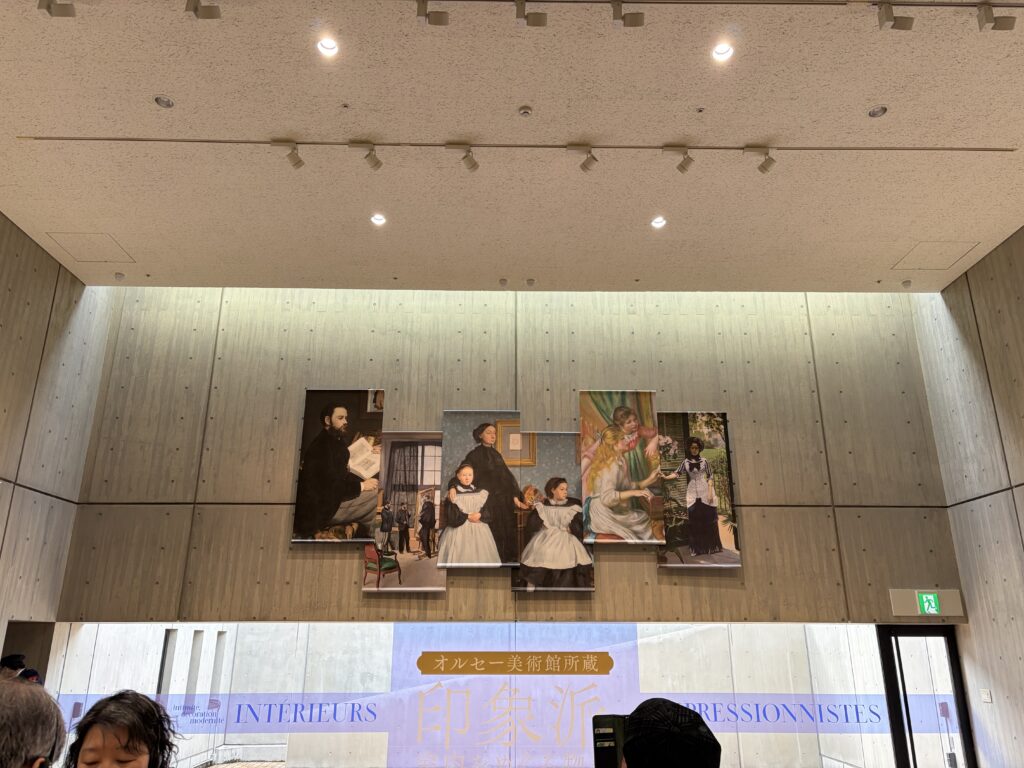

■ 国立西洋美術館「印象派展」

― 絵画の“生きた気配”に打たれた

ルノワール、ドガ、モネ。

教科書で見た名前が、目の前で息をしている。

● エルネスト・デュエズ《ランプを囲んで》

チェス盤を挟む中年紳士と若い女性。

ランプの周囲だけが眩しいほど明るく、

画面の端に向かうほど薄暗くなる。

静謐だが、どこかエロティック。

「こんな時間を一度でいいから過ごしてみたい」

そんな淡い憧れを掻き立てる。

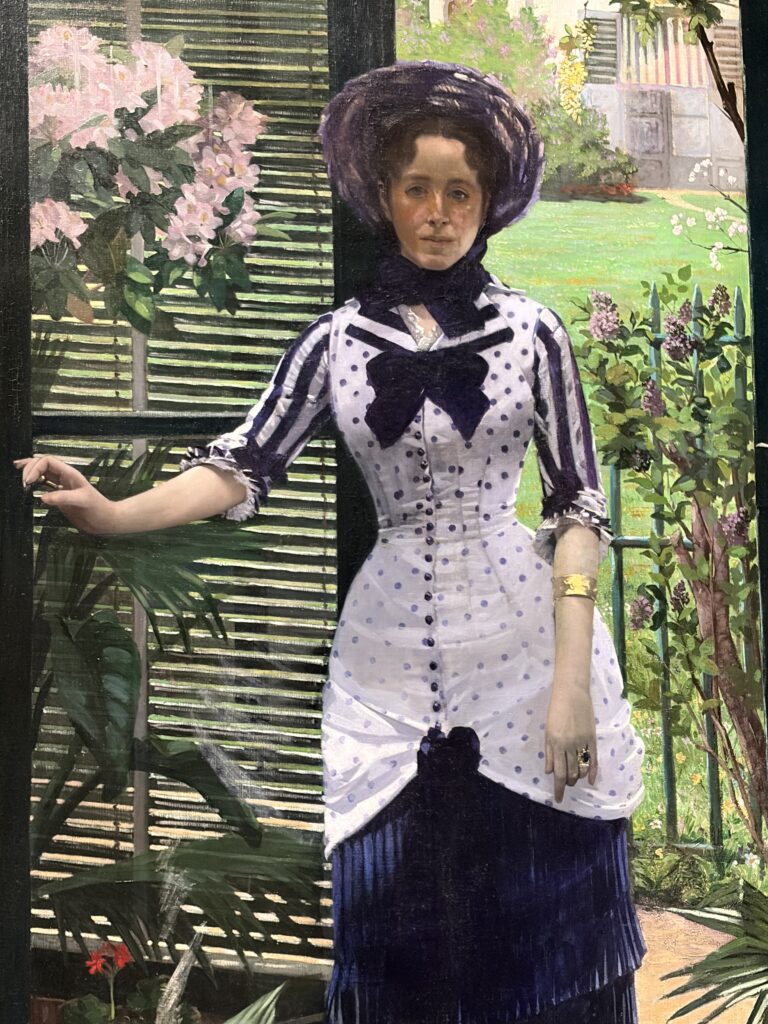

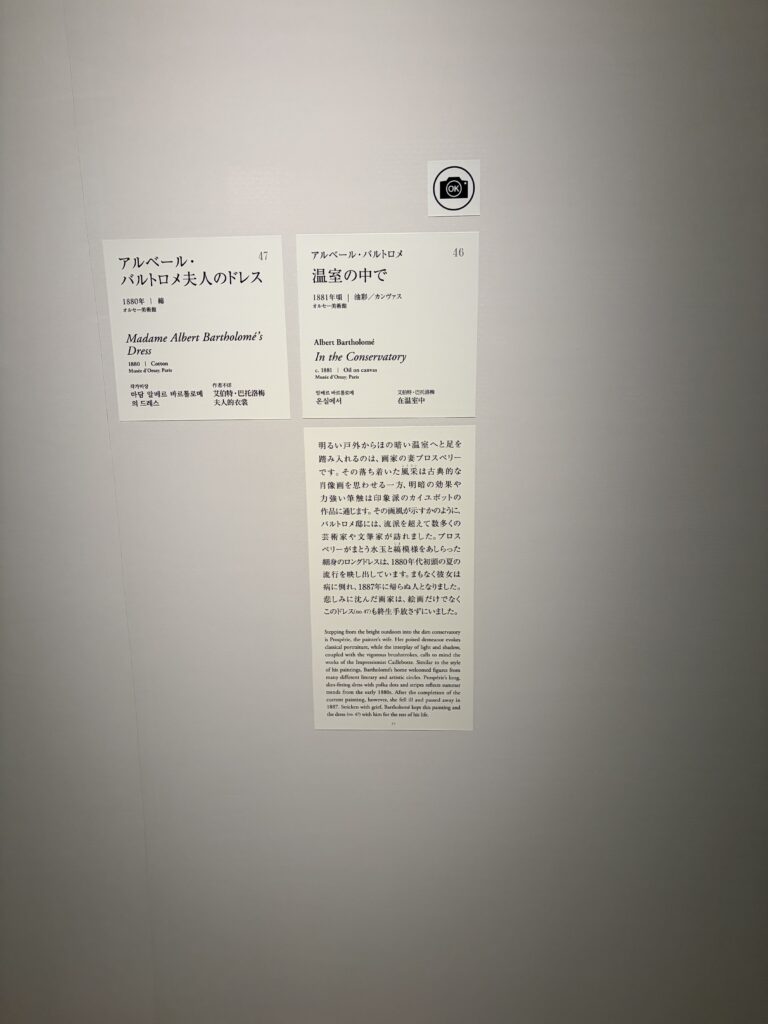

● アルベール・バルトロメ《温室の中で》

等身大の婦人がそこに“存在している”。

麦わら帽子をかぶった貴婦人が不安げにこちらを見つめる。

ネット画像では絶対に伝わらない生々しさだった。

絵画は時に、現実を超える。

それを痛感させられた展示だった。

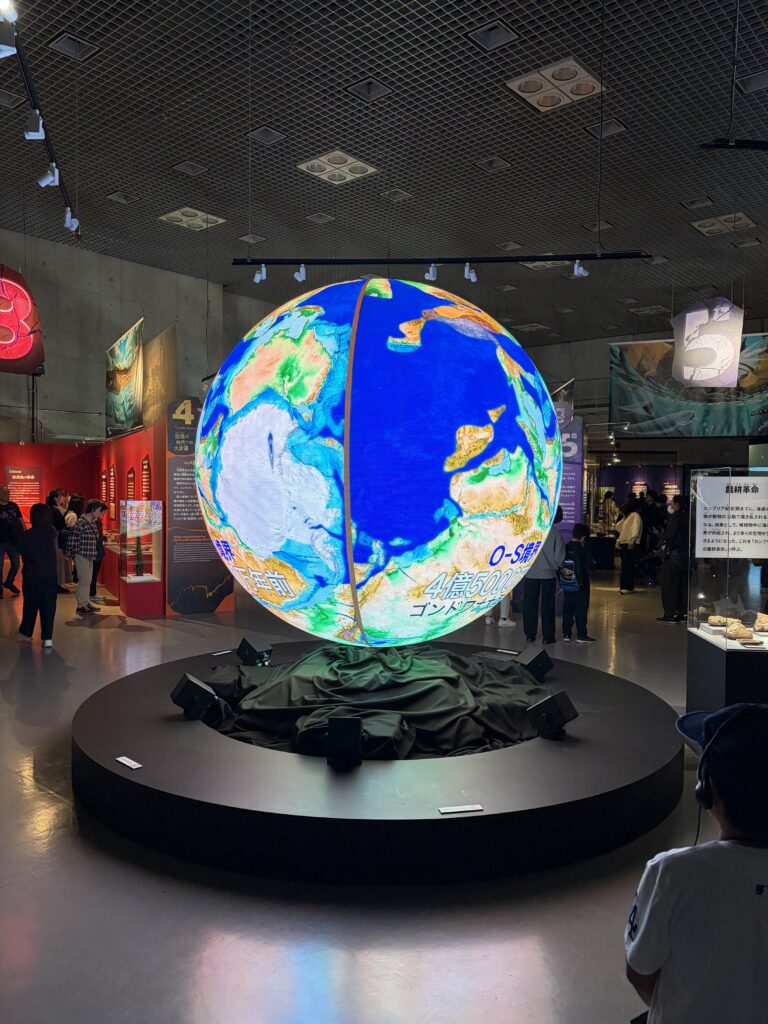

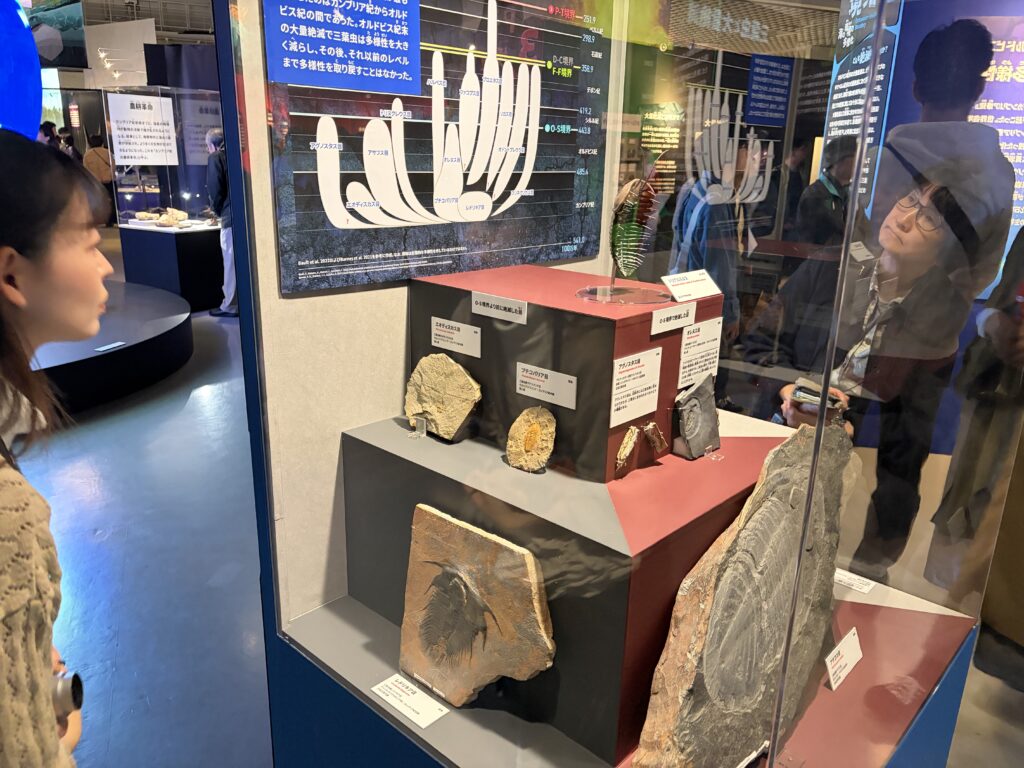

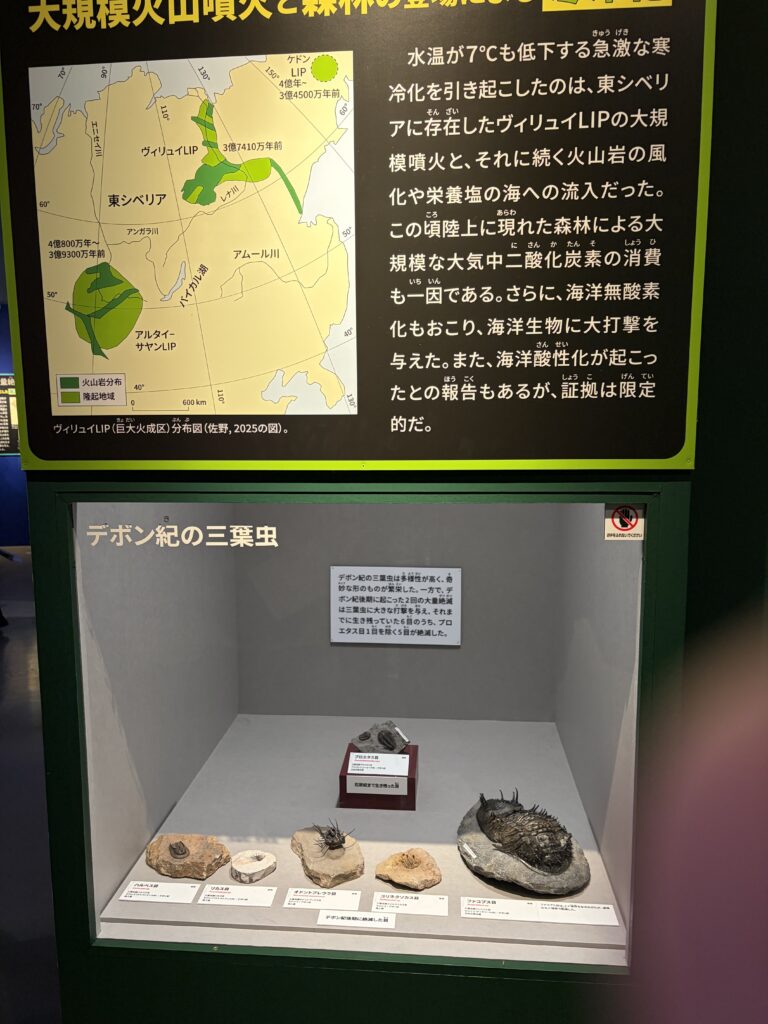

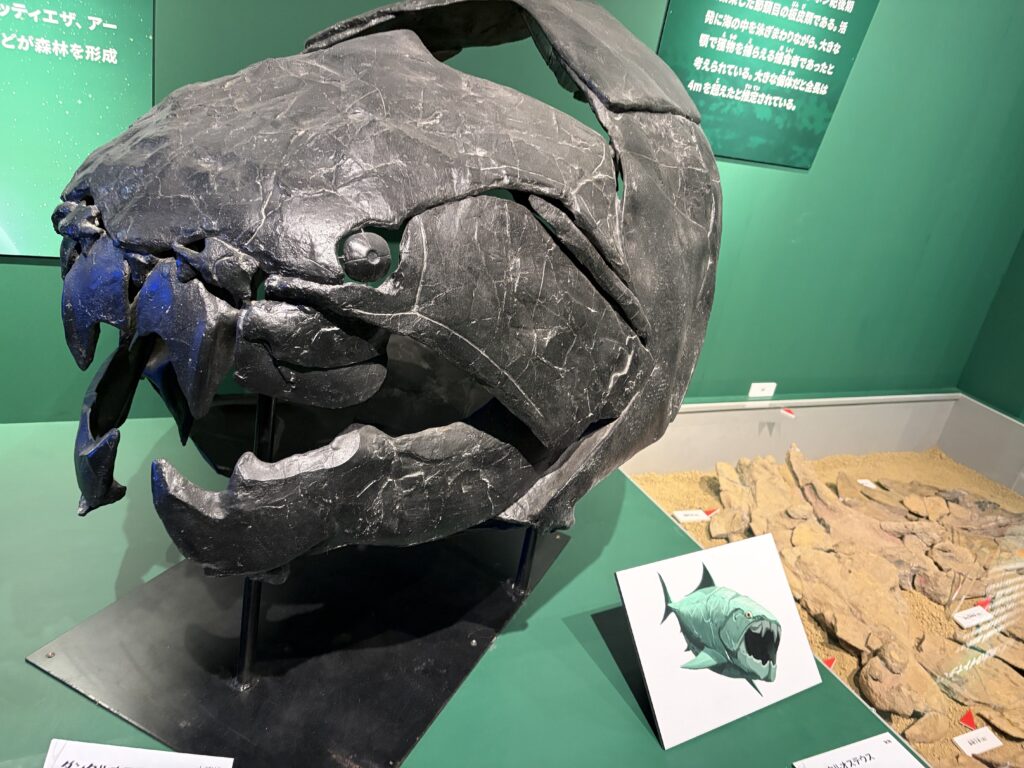

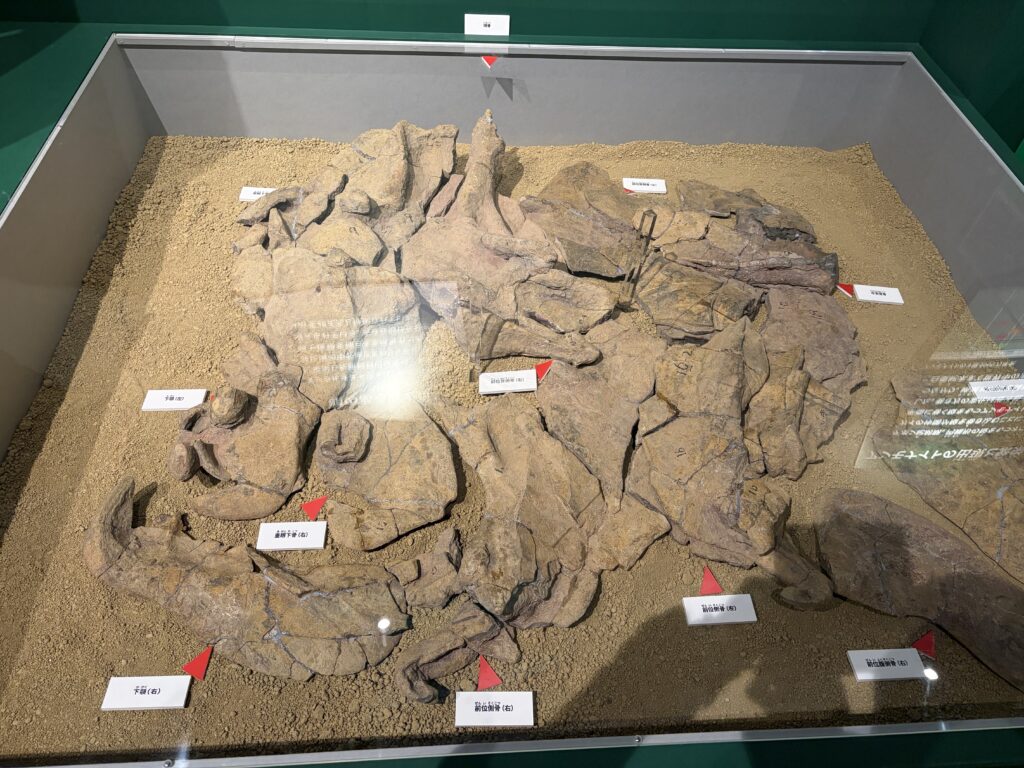

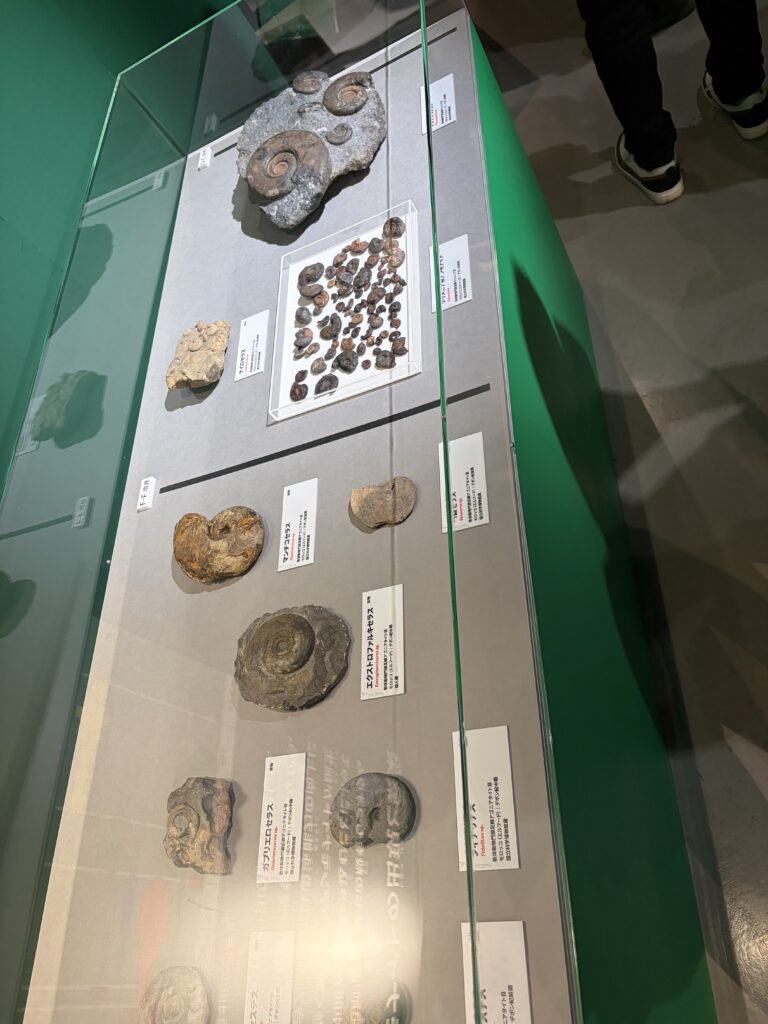

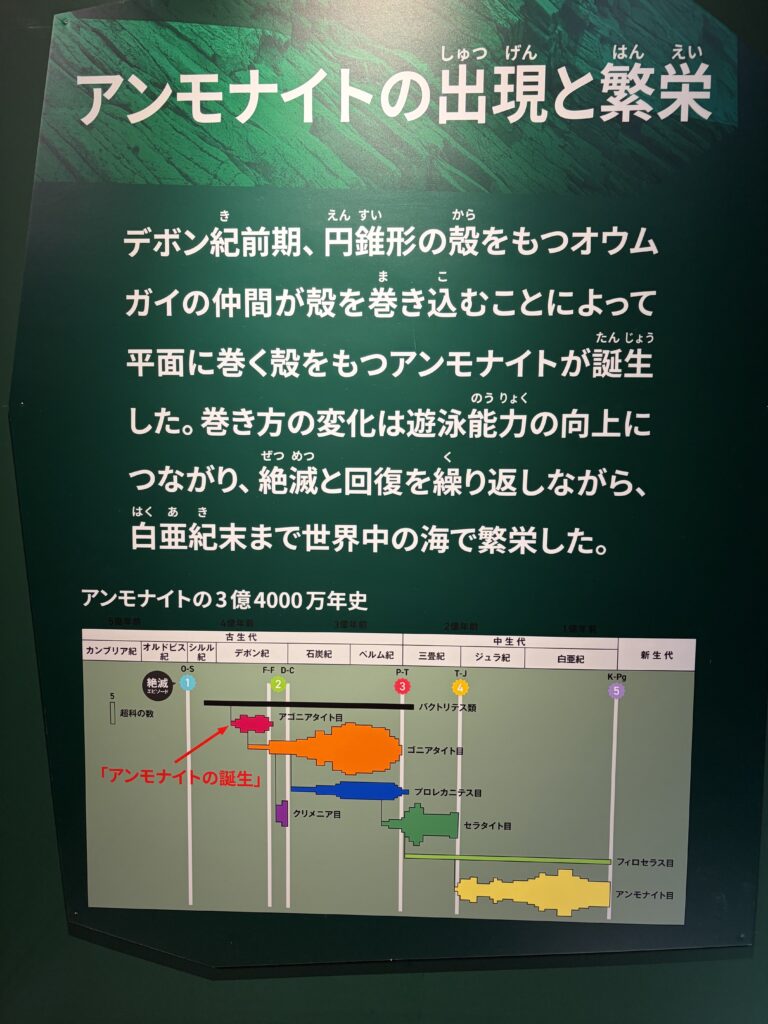

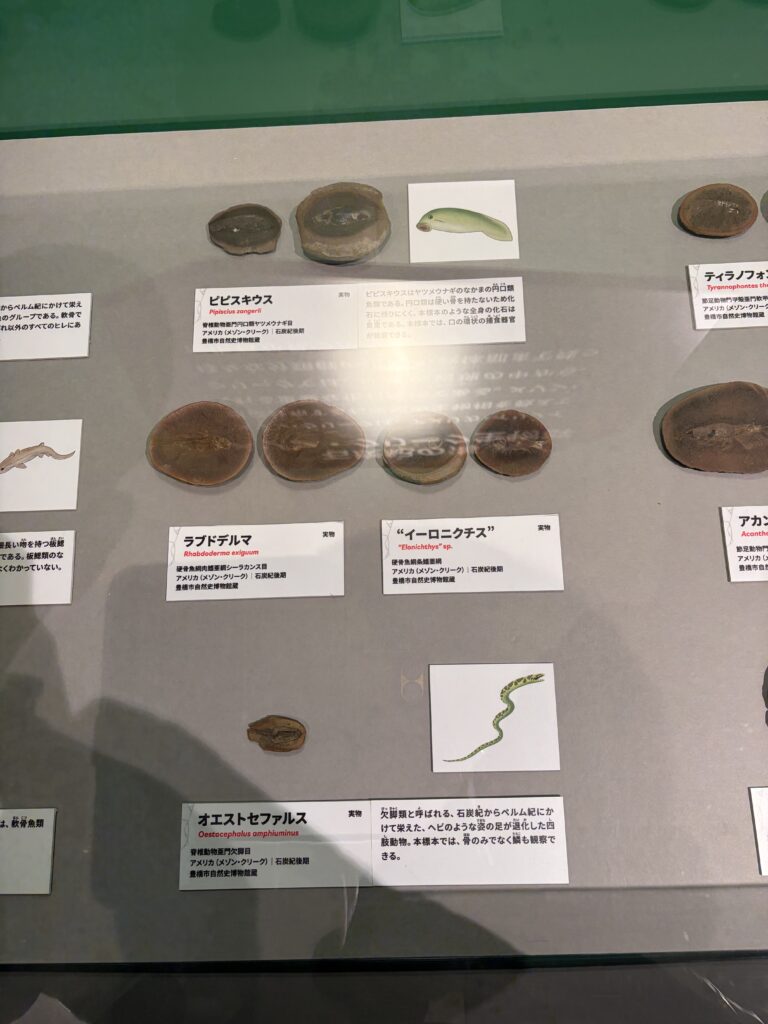

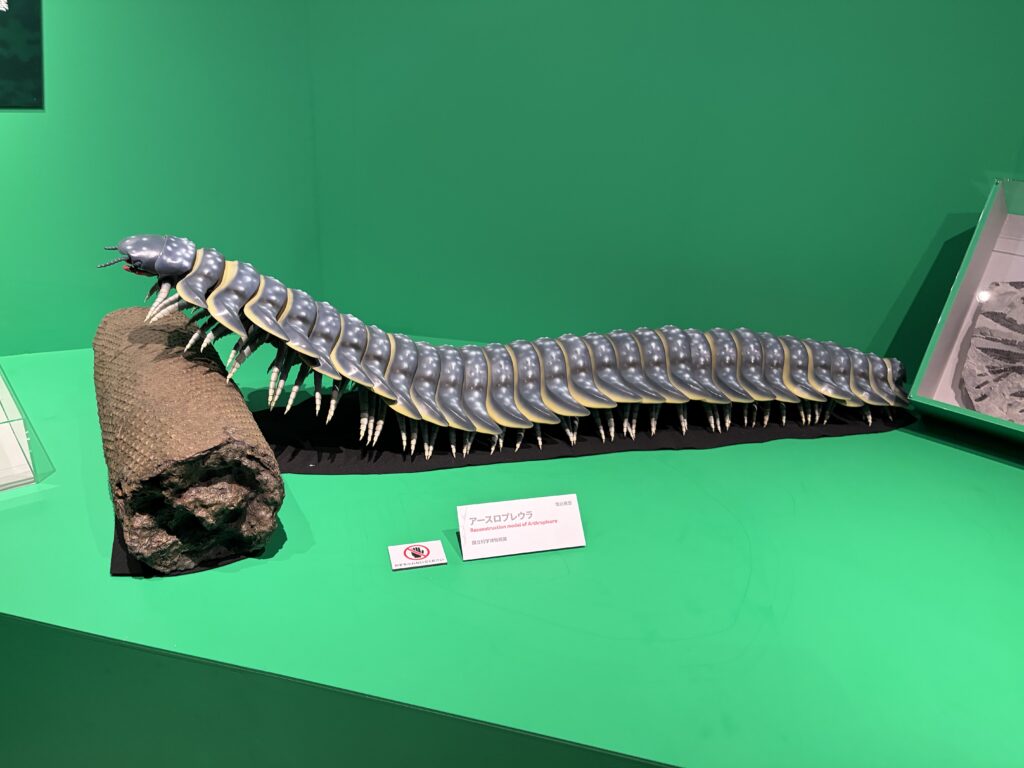

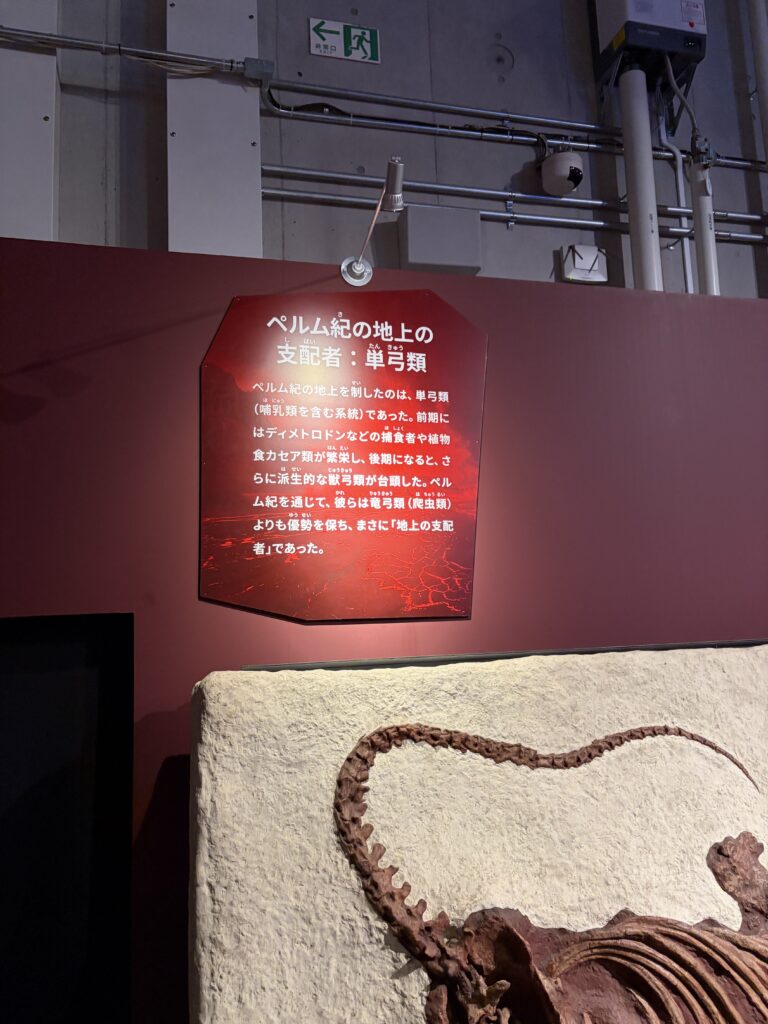

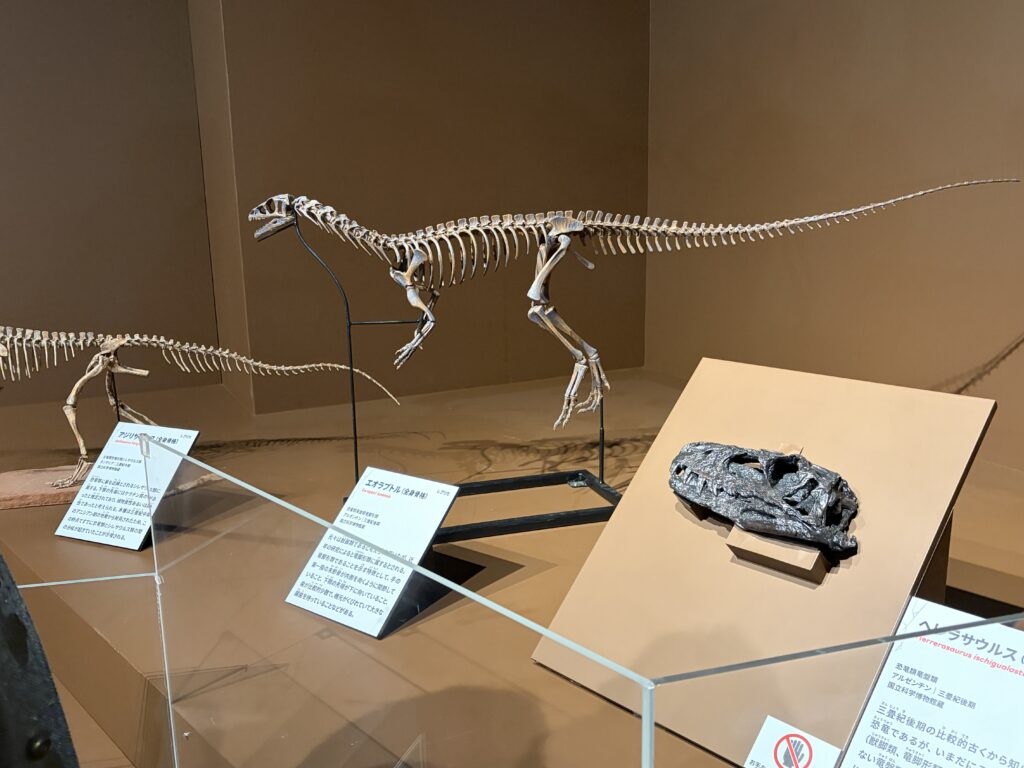

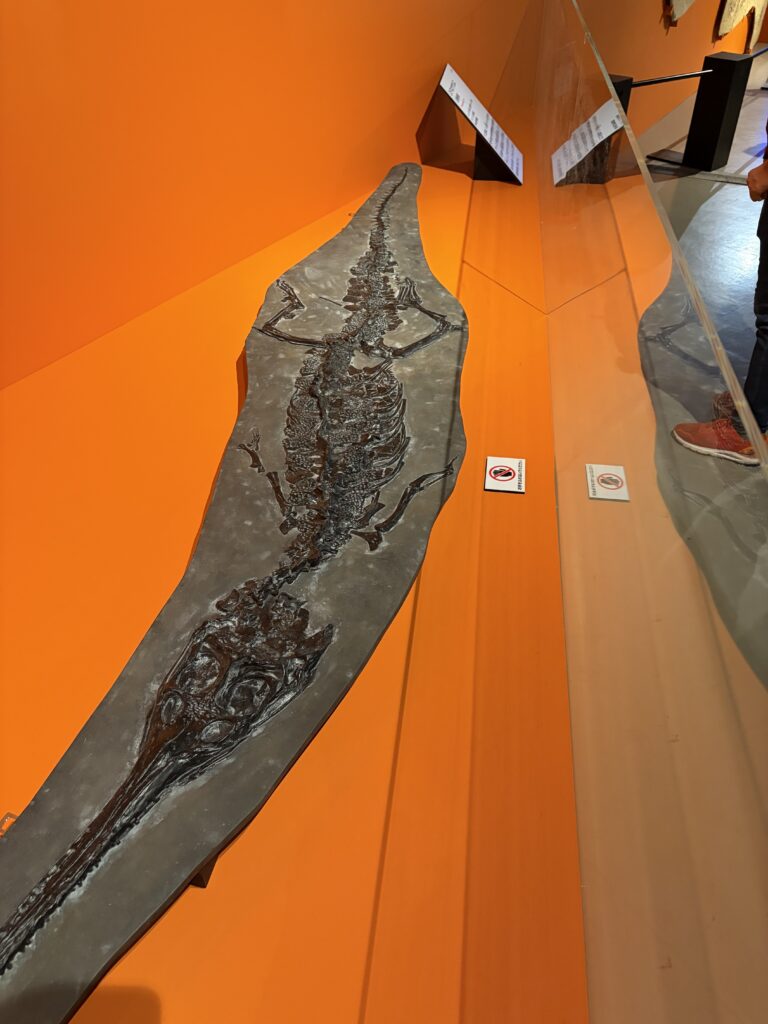

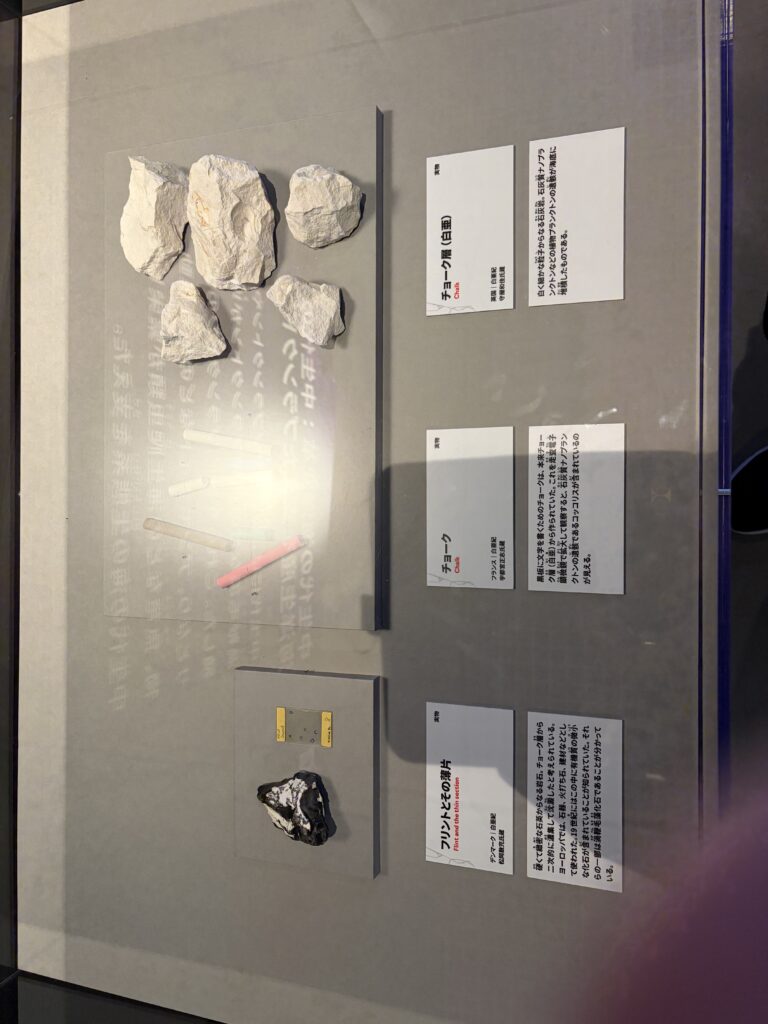

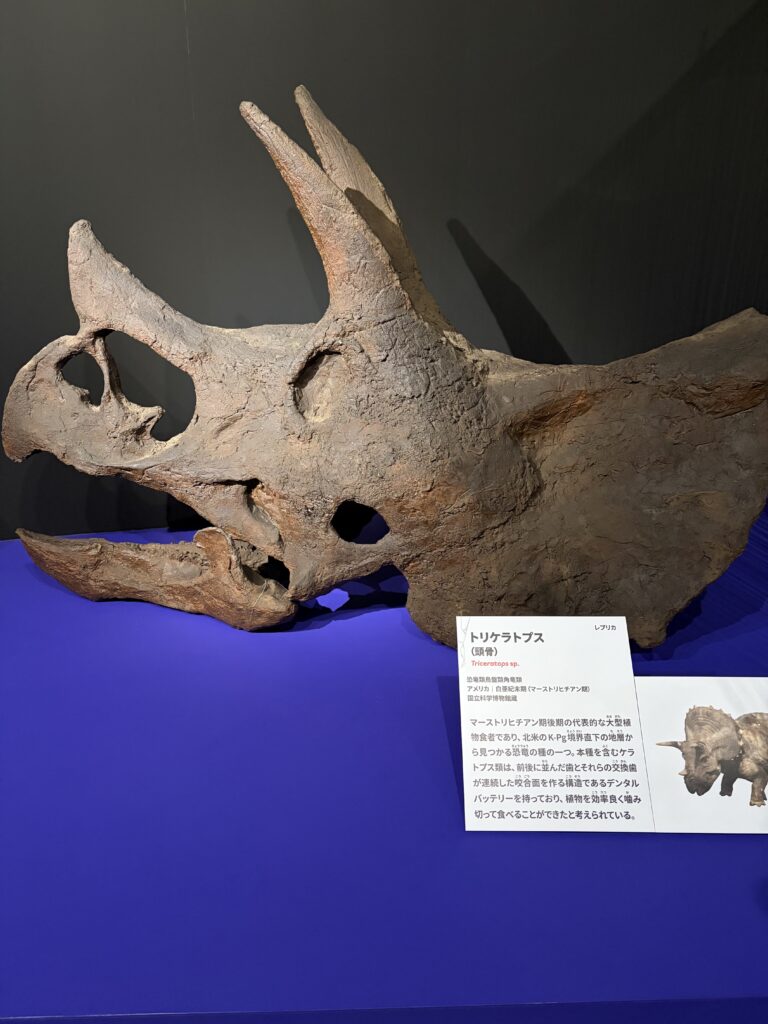

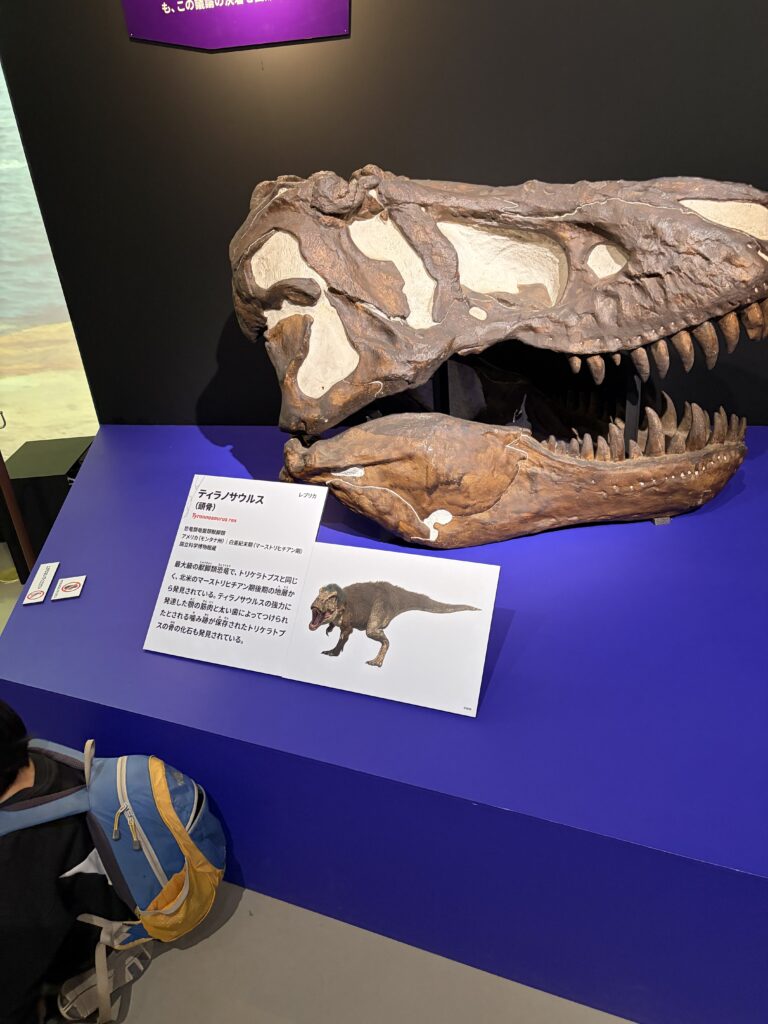

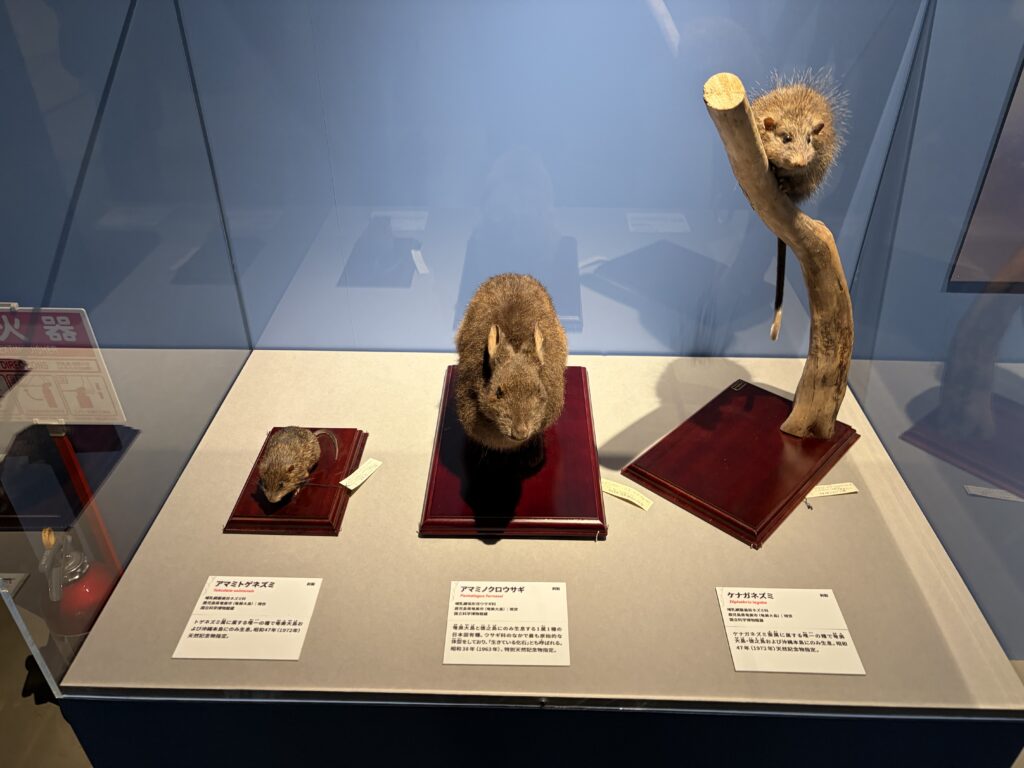

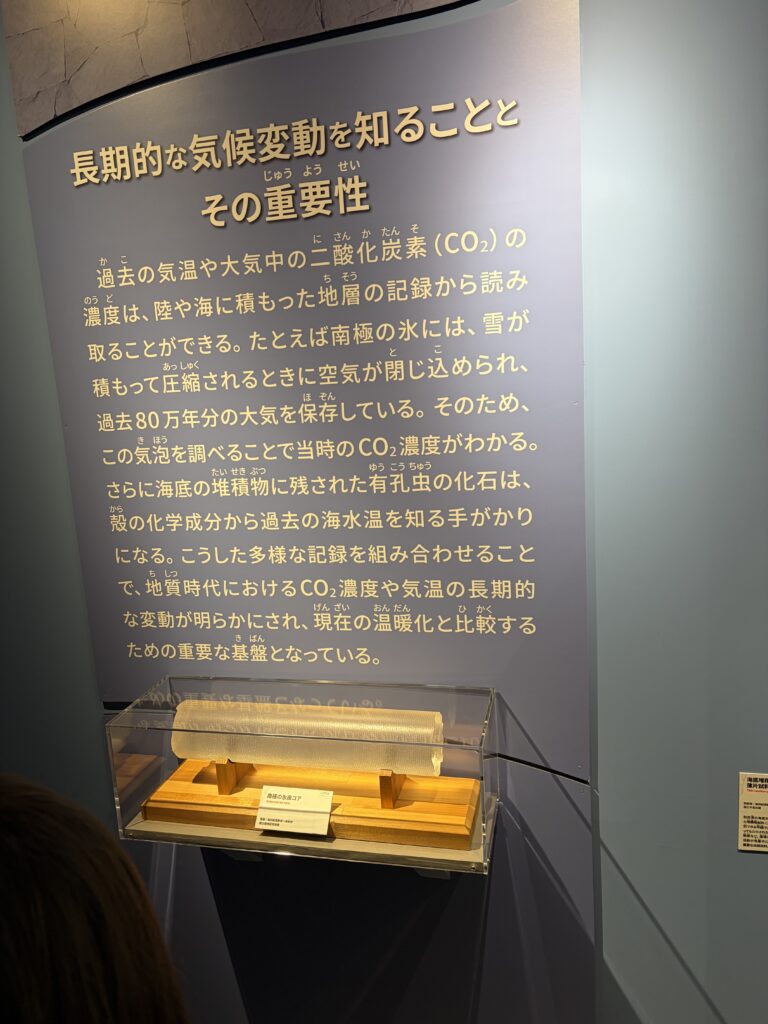

■ 国立科学博物館「大絶滅展」

― 地球の“終わり”を覗き見る場所

ここは毎回、期待を裏切らない。

今回は地球規模の“死の歴史”に踏み込む、壮大な特別展だ。

● 巨大隕石が落下した瞬間の映像

恐竜の時代を終わらせた隕石衝突を、迫真の映像で描く。

映像なのに、まるでその場に立っているような感覚。

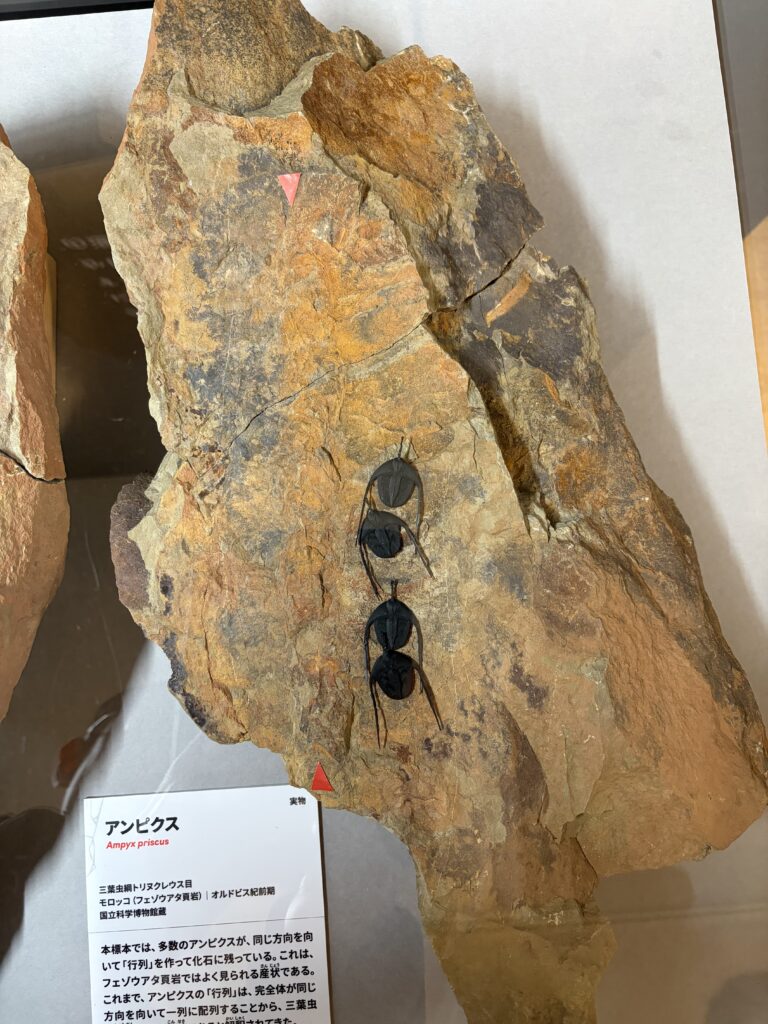

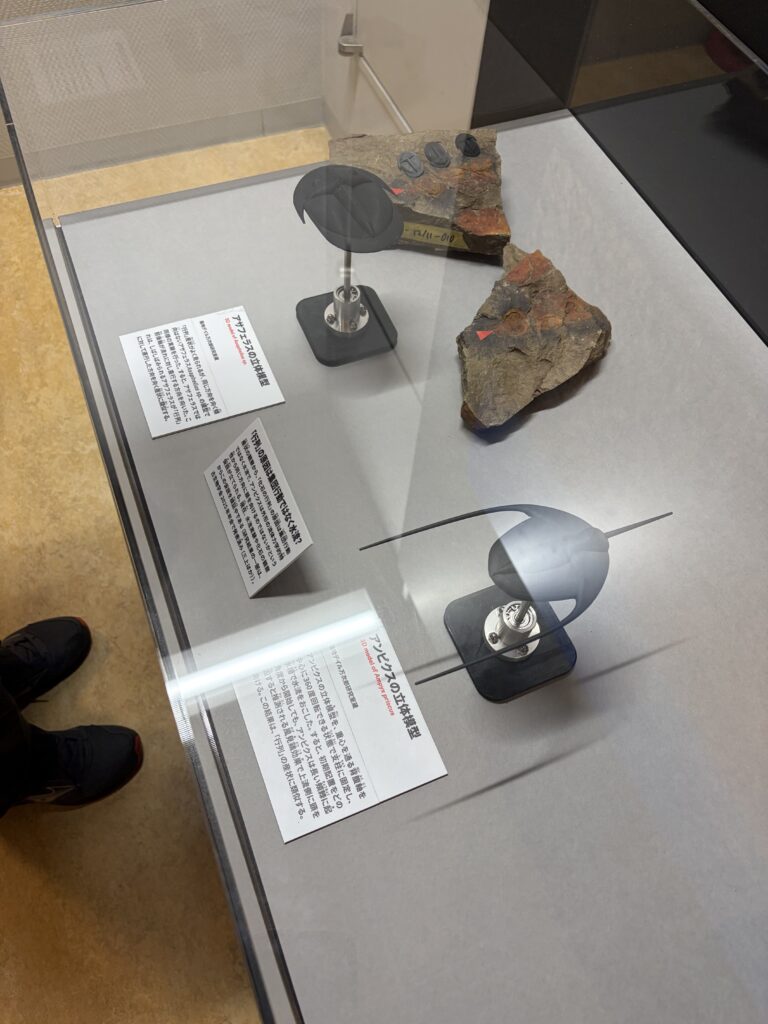

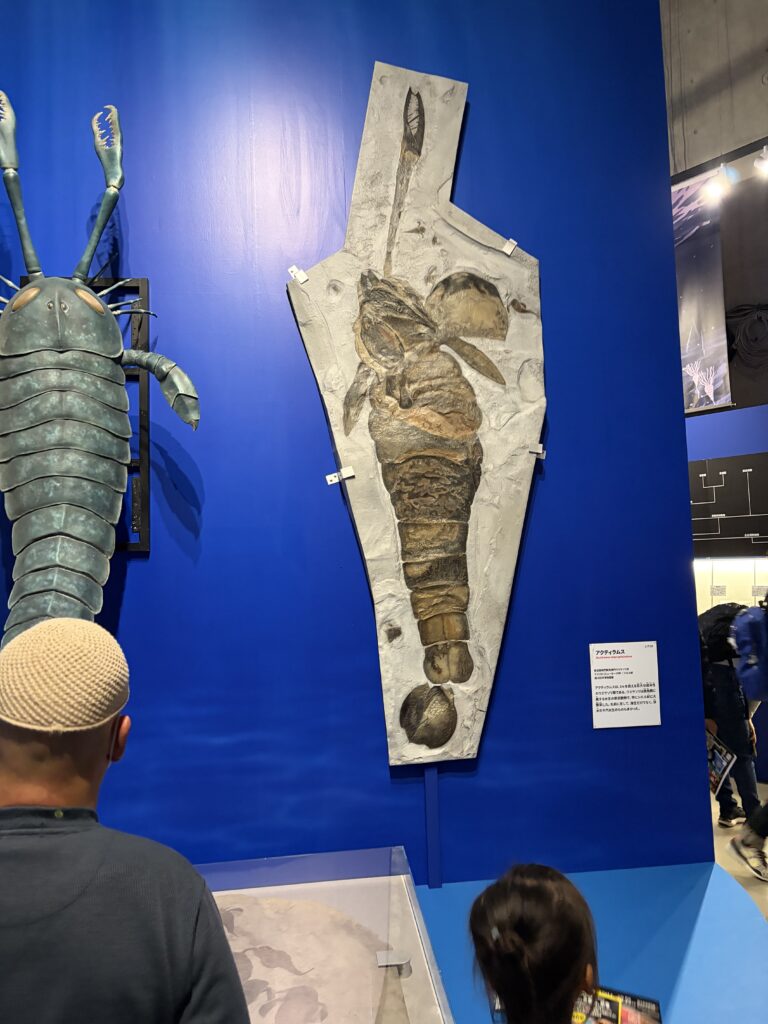

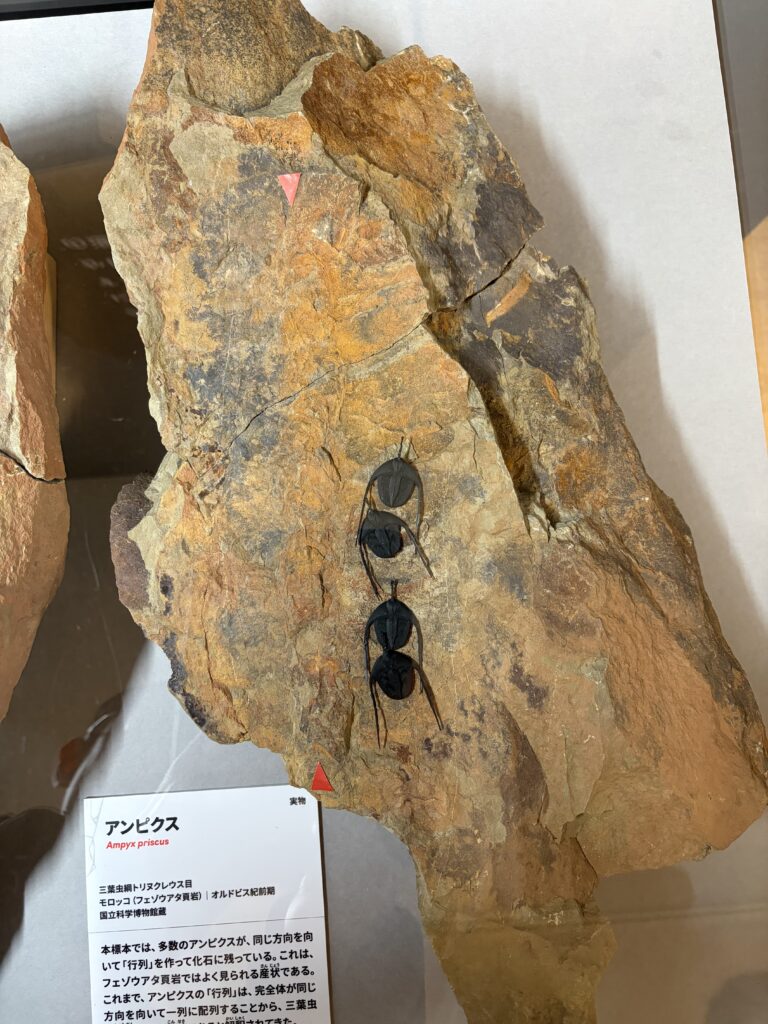

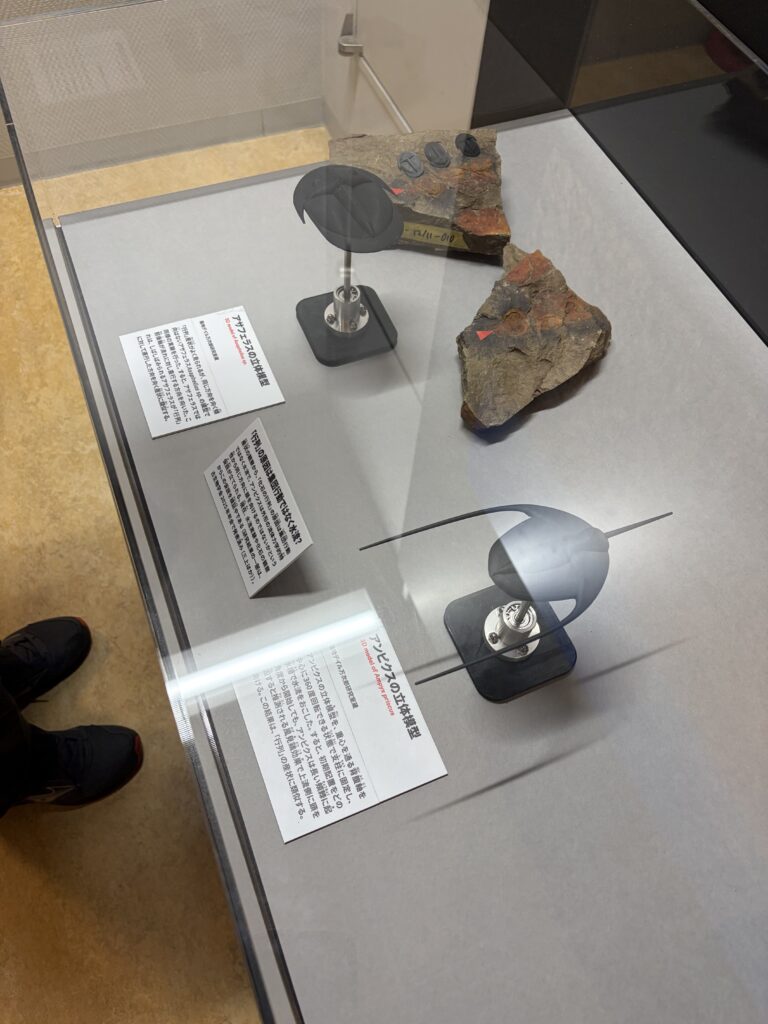

● 三葉虫アンピクスの“行列”

三匹が一列になって歩いた化石。

4億年前の生物が残した「習性」の痕跡。

生物の戦略が、昔も今も変わらないことに胸がざわつく。

● “夢中になる”人は幸福に見える

展示品を一枚ごとに丁寧に撮影する女性がいた。

京都の苔寺で苔を撮っていた人のことも思い出す。

夢中になれる対象を持つ人生は、それだけで美しい。

井上靖の言葉のように、

「何かに夢中になっているとき、人はもっとも幸福」

その意味がよくわかる光景だった。

■ 東京国立博物館「運慶展」

― 日本が誇る“圧倒的リアリズム”

金剛力士像の迫力は、実物を前にすると言葉を失うほどだ。

掲げた左手の仏具を眺める姿はまるでロビンフッド。

そこに宿るのは、運慶の圧倒的な創造性。

僧侶2体の穏やかな表情も素晴らしい。

情報が少なかった時代の“素朴なリアリズム”が、かえって心を掴む。

日本の彫刻は、人間に似ていないようでいて、

“何か”を宿している。

その距離感の神秘こそ、仏像の魅力なのだと再認識した。

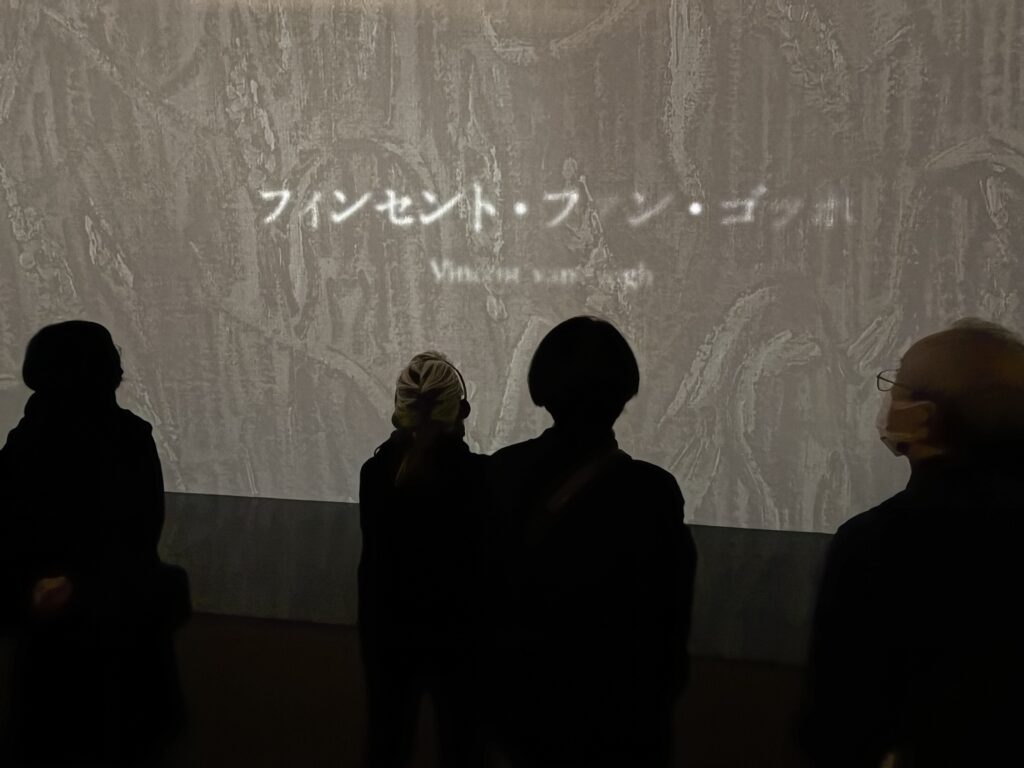

■ 東京都美術館「ゴッホ展」

― 個性と闘いながら描いた“魂の筆跡”

小林秀雄は

「ゴッホの絵は美しいのではない。発作の避雷針だ」

と言った。

その意味が、会場の作品を前にするとよくわかる。

● 《オリーブ》

絵具の一筆一筆が叫んでいる。

筆致が荒々しく、色そのものが生命を持っているようだ。

「絵具はゴッホの血だ」とさえ思うほど強烈だった。

弟テオとその妻がいなければ、

この作品群は日の目を見なかった。

芸術は“支えてくれた人”によって守られる。

その事実にも胸を打たれた。

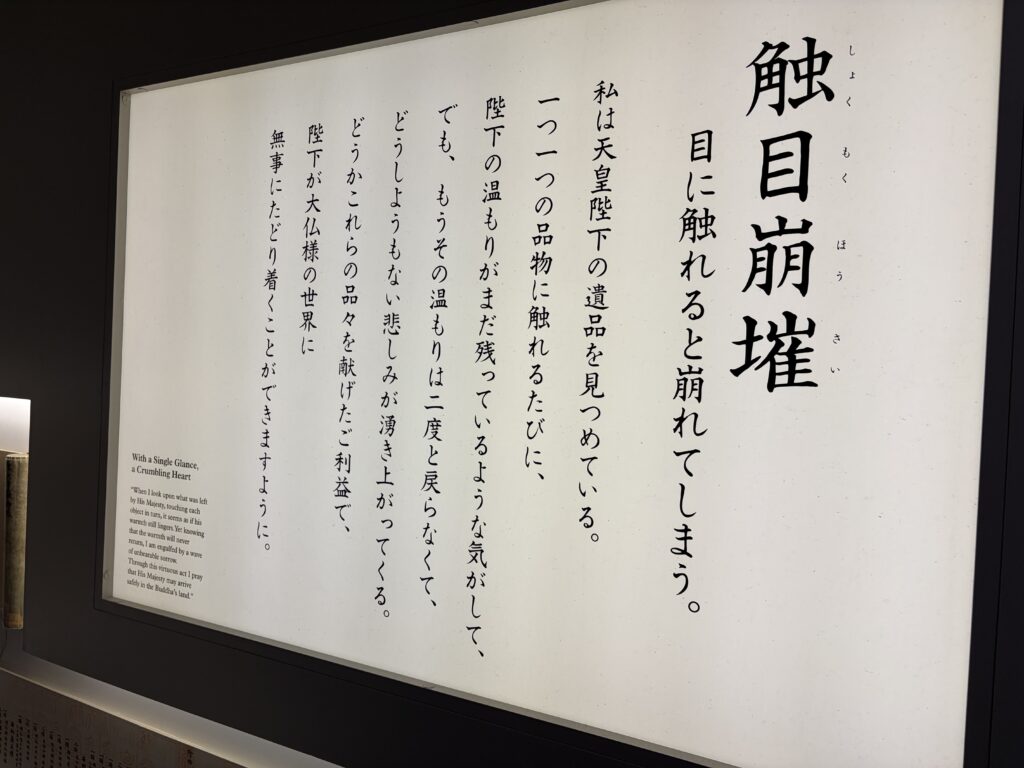

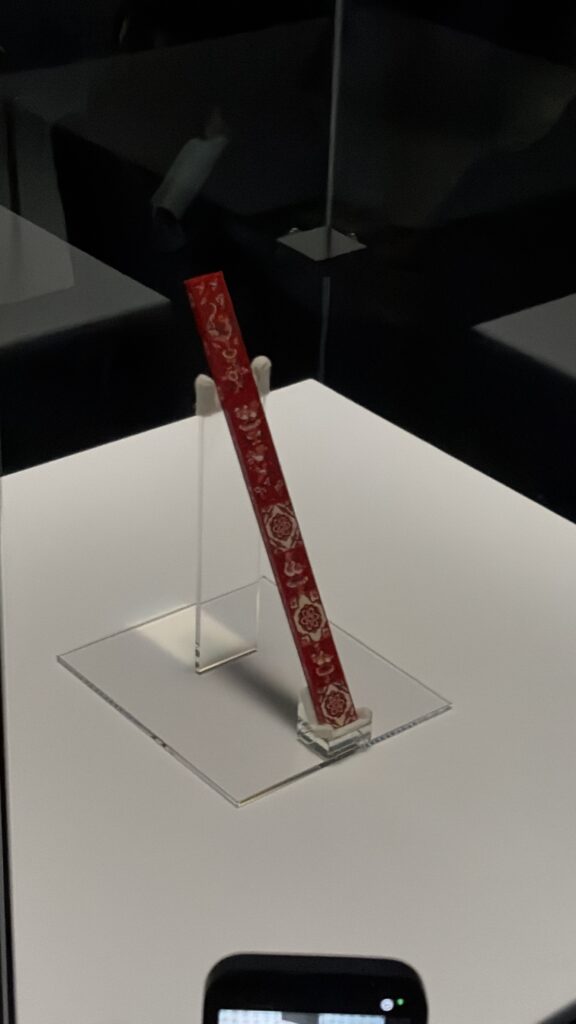

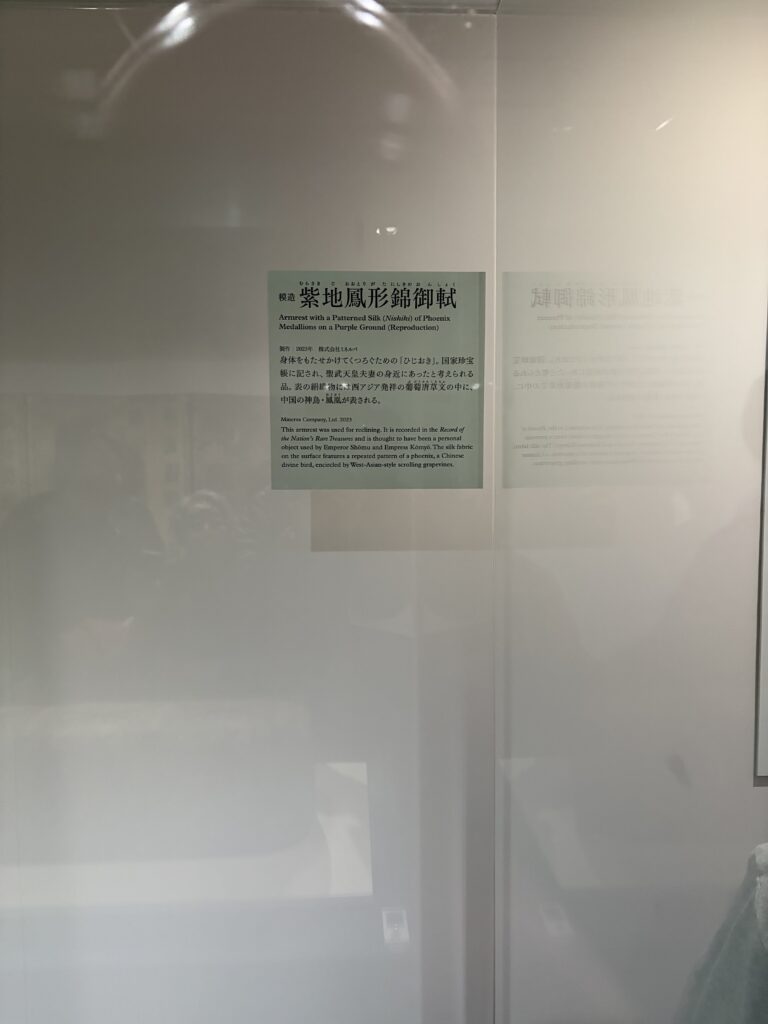

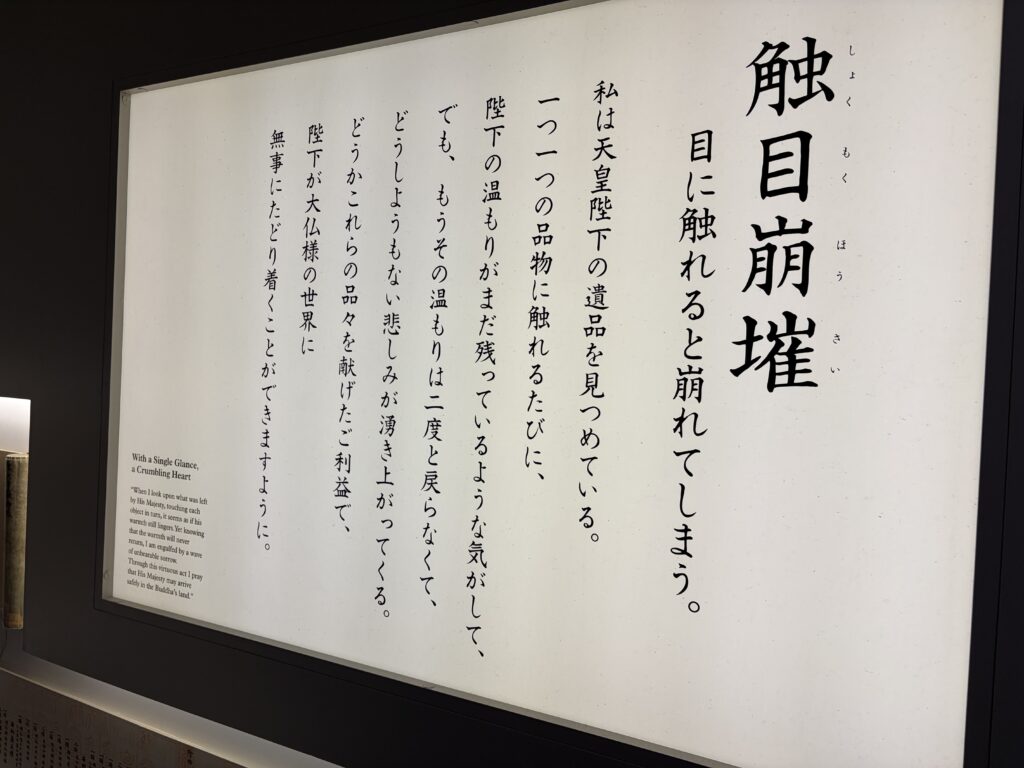

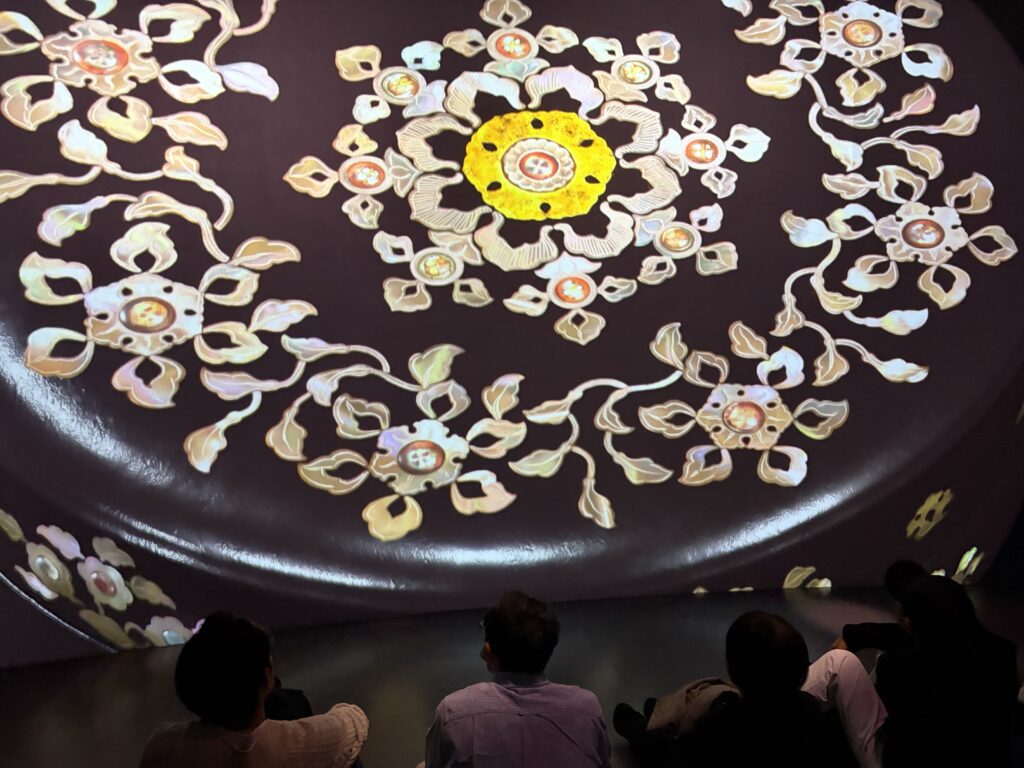

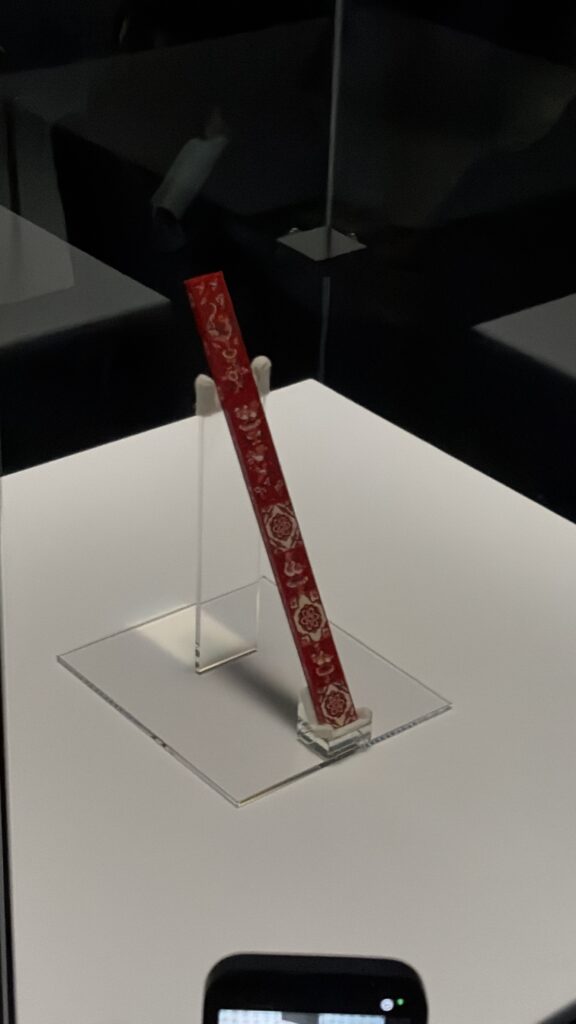

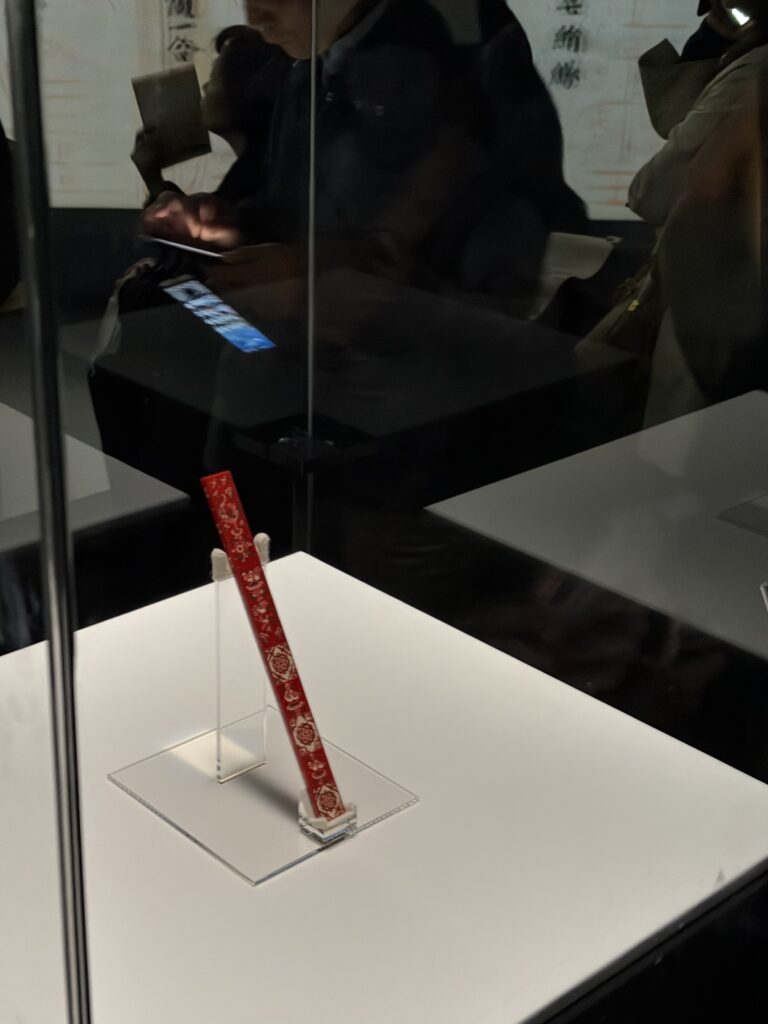

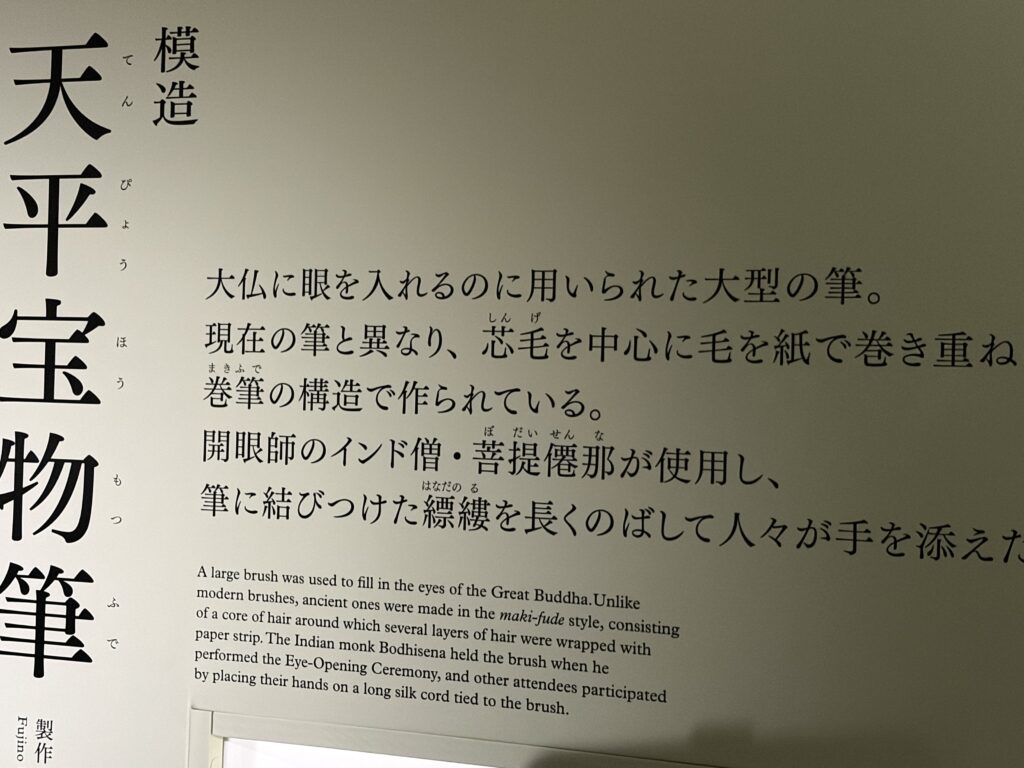

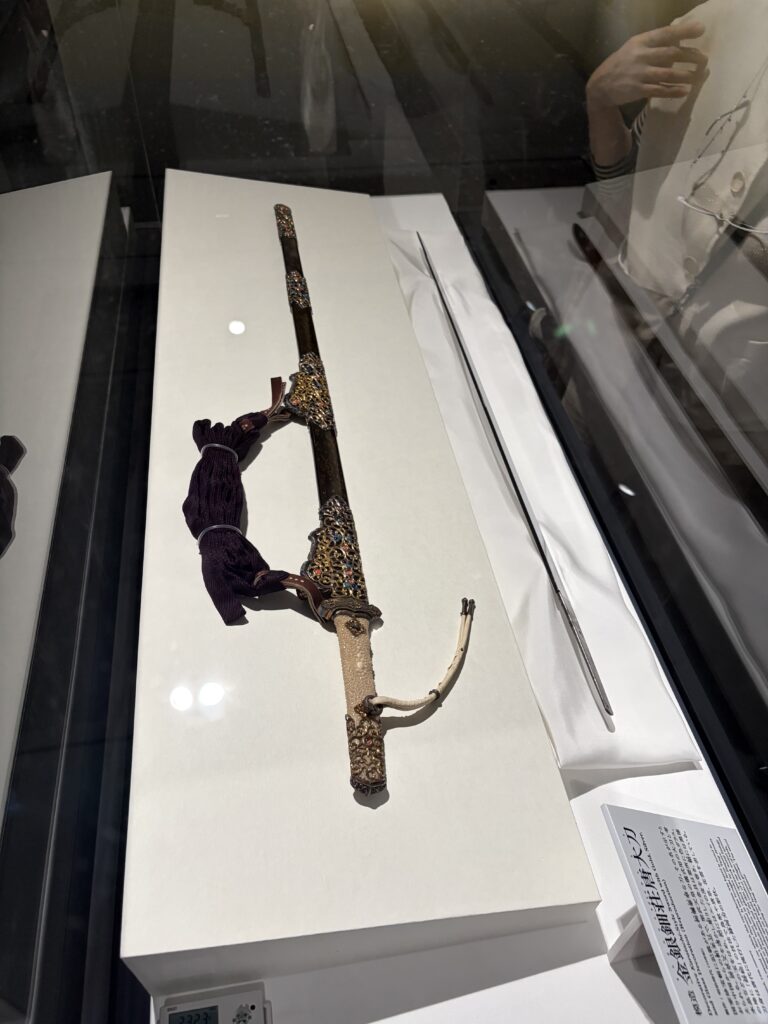

■ 上野の森美術館「正倉院展」

― 日本人の“根”を知る時間

奈良の大仏建立と共に集められた宝物。

1300年の時を超えて、ほぼ無傷で残る奇跡。

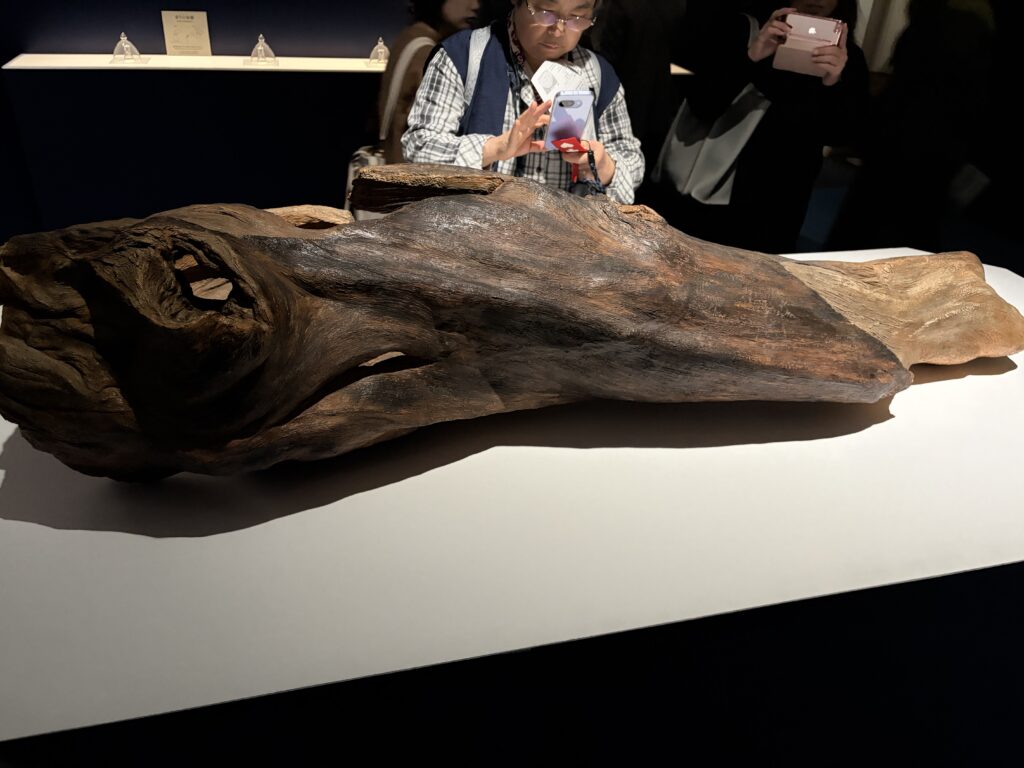

● 蘭奢待

香りは、京都や奈良のお寺で漂う“あの匂い”。

甘酒のようで、どこか神聖。

信長がこれを切り取って持ち帰ったという逸話も、

香りが権威と結びつく歴史を語っていた。

楽器の音の体験コーナーは長蛇の列で断念。

それほど人々の関心を集める展示だった。

■ 上野を5つ巡ってわかったこと

― 孤独を深めたはずが、人類への信頼が少し戻った

万博で感じた 「世界は手を携えて歩ける」 という希望。

上野で感じた 「孤独だからこそ美を求める」 という真実。

そして気づいた。

芸術にも、世界平和のイデアは宿っている。

孤独を抱えながらも、

私たちは美を求め、誰かとつながろうとする。

その営みが“人類の尊さ”なのだろう。

上野の道を歩きながら、私は少し確信した。

まだ、世界は捨てたものじゃない。

コメント