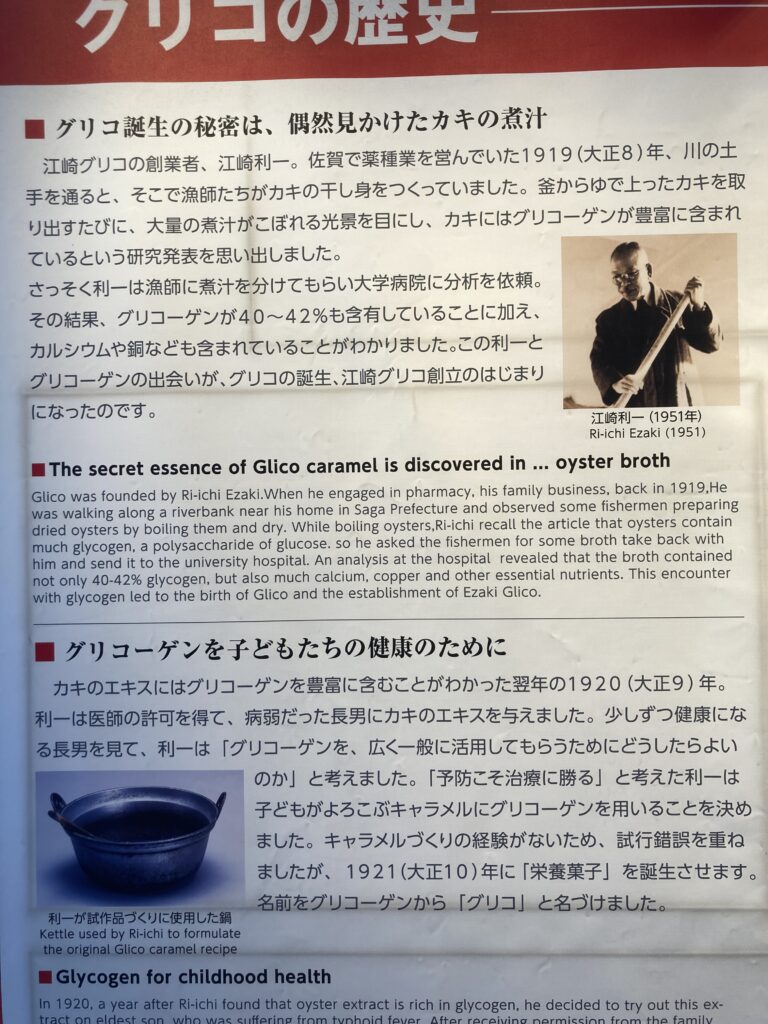

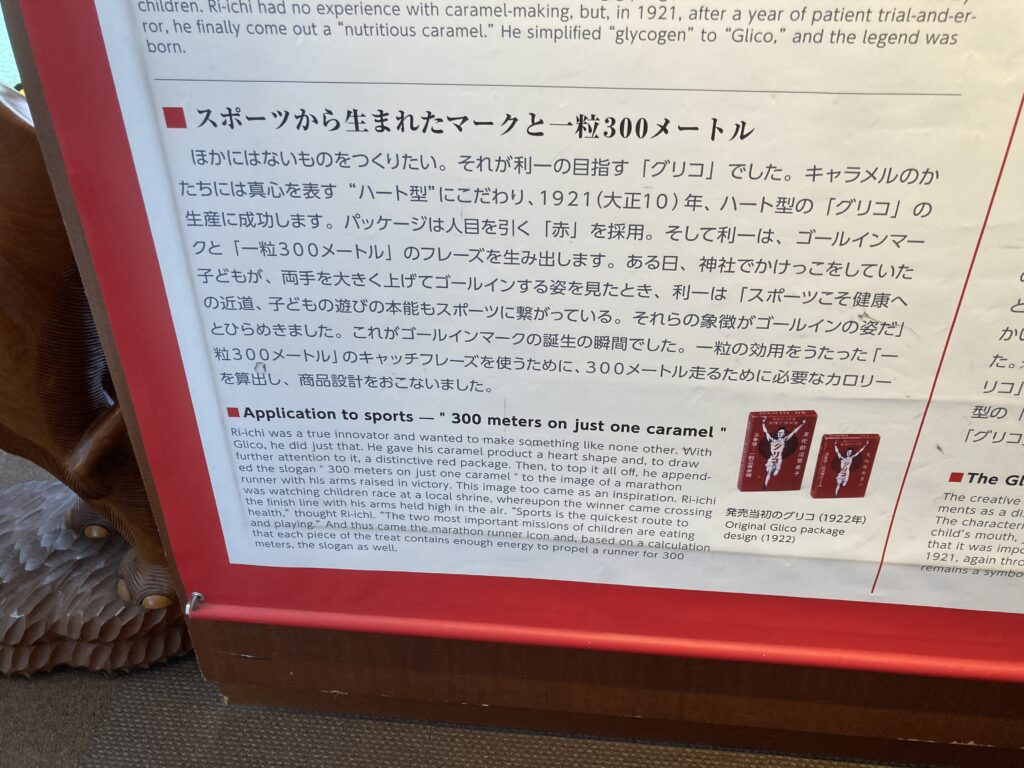

コモンズD──“食こそ万博の中心”

住友館の予約まで、50分ほど余裕があった。

時間は13時10分。万博の来場者数がピークを迎える頃だ。

私は軽い気持ちで「コモンズD」を歩いてみた。

ところが、入ってすぐに入場規制。間一髪のタイミングだった。

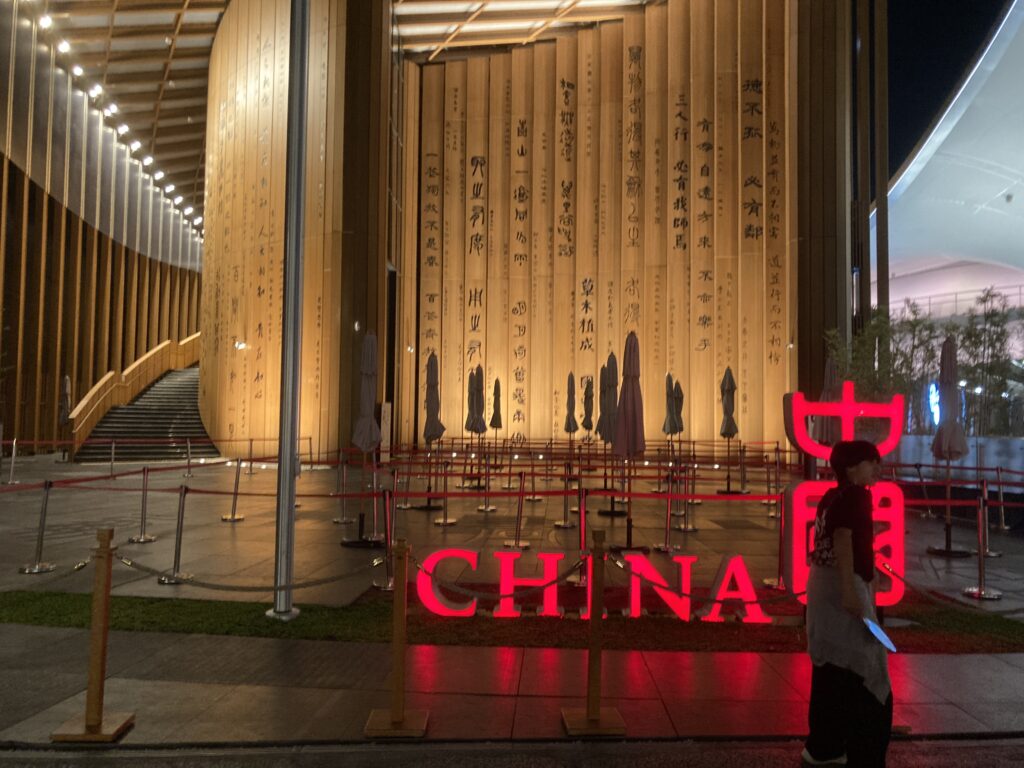

コモンズDの中では、各国の文化や産物が飾られ、現地スタッフがパンフレットを配っていた。

派手さはないが、素朴で、それぞれの国の空気が滲み出ている。

一方で、現地料理を提供するカフェやフードブースは長蛇の列。

万博のもう一つの主役は“食”なのだと改めて感じた。

人は「安心・安全」の中で、世界の味覚を楽しみたいという欲求を持っている。

万博の食エリアは、その欲求を満たすための最高の舞台だった。

単体のパビリオンがなくても、食の香りと人の賑わいだけで、そこは一つの「世界」だった。

住友館──ランタンが灯す森の記憶

そして、今回もっとも楽しみにしていた「住友館」へ。

物語は、見えない微生物の世界から始まり、“マザーツリー”と呼ばれる森の母の誕生へとつながる。

来場者はランタンを手に、暗い森の中を歩く。

光をかざすと、クワガタやキノコ、リス、キツネが浮かび上がる。

木の洞の中では、キツネの親子がじゃれ合う映像が流れ、

子どもの頃に林でカブトムシを追いかけた夏の記憶が、ふと蘇った。

係員が懐中電灯を手に「上を見てください」と声をかけると、

テラスの梁の上に猫やリスの姿が。

人と自然の“共生”を、視線の先にそっと置いてくれる演出だ。

朝一で見かけた若い夫婦が、同じ回に参加していた。

きっとあの時、2人で住友館を予約していたのだろう。

ランタンを手に森を進むその姿が、どこか微笑ましかった。

「いつかこの夫婦にも子どもができたら、ぜひこの体験を一緒に味わってほしい」

そんな願いが自然に浮かんだ。

最後の演出では、白い衣をまとったダンサーが現れ、

風の映像と一体化するように舞う。

近年のパビリオンは映像中心になりがちだが、

“生身の人間”が立つことでしか生まれない感動がそこにあった。

ひとつの命が、ひとつの風になる——。

その瞬間、グラフィックのメッセージが、心の奥へ深く染み込んだ。

オランダ館──海と共に生きる国の知恵

次に向かったのは、予約していたオランダ館。

入場は予定より遅れたが、内容は期待を上回った。

入場時に球体を渡され、それを“チャージ”しながら展示を巡る。

オランダの歴史は、水との戦いの歴史である。

展示は「水と戦う時代から、水を活かす時代へ」と進行し、

最後には天井に映された地球が、海に沈みゆく映像へと変わる。

やがて天井全体が水面となり、観客自身が海中に包まれるような錯覚を起こす。

これはただの映像ではない。

オランダが何百年もかけて向き合ってきた“現実”そのものだ。

海水面の上昇を他人事として見られなくなる、静かな衝撃があった。

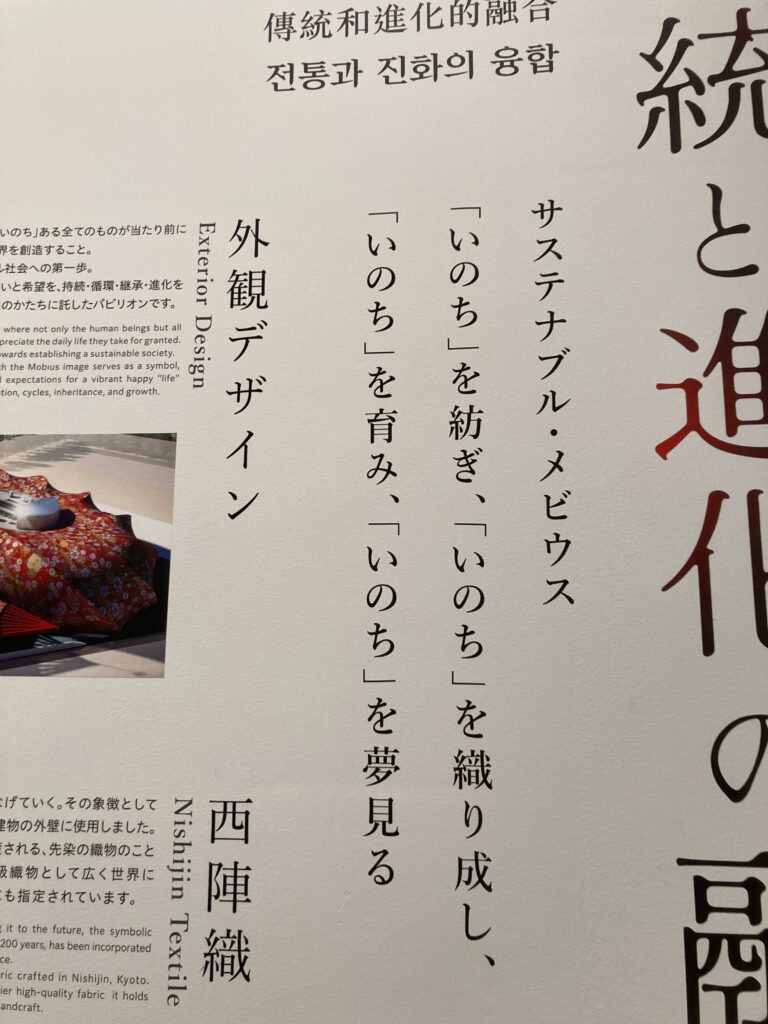

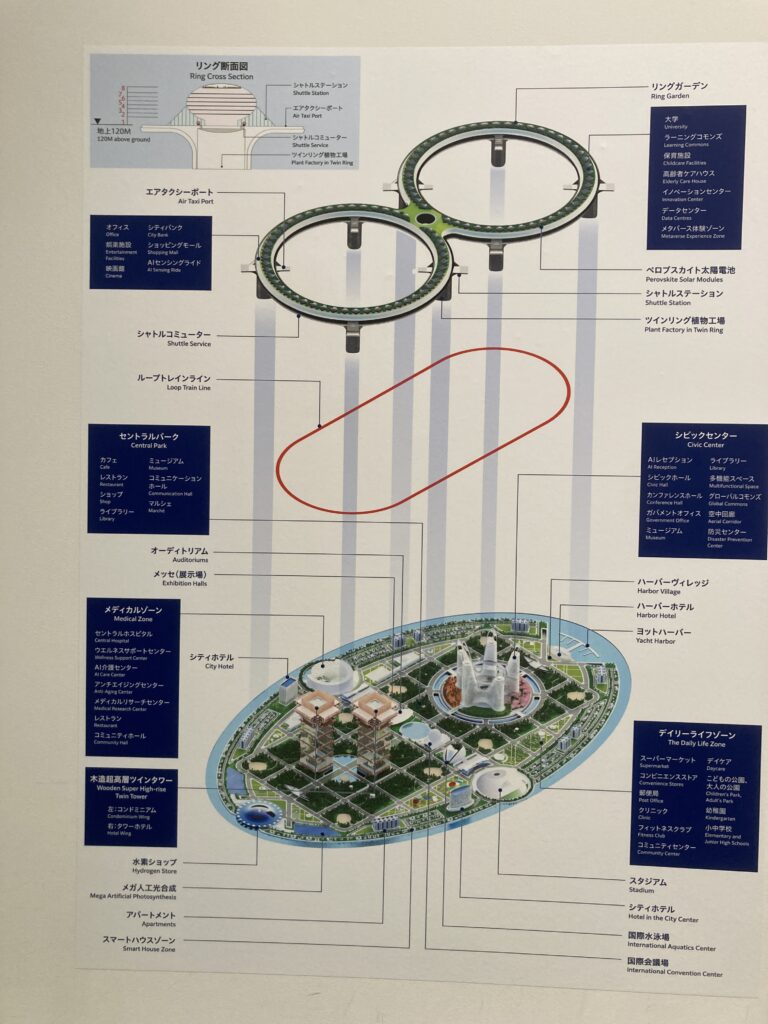

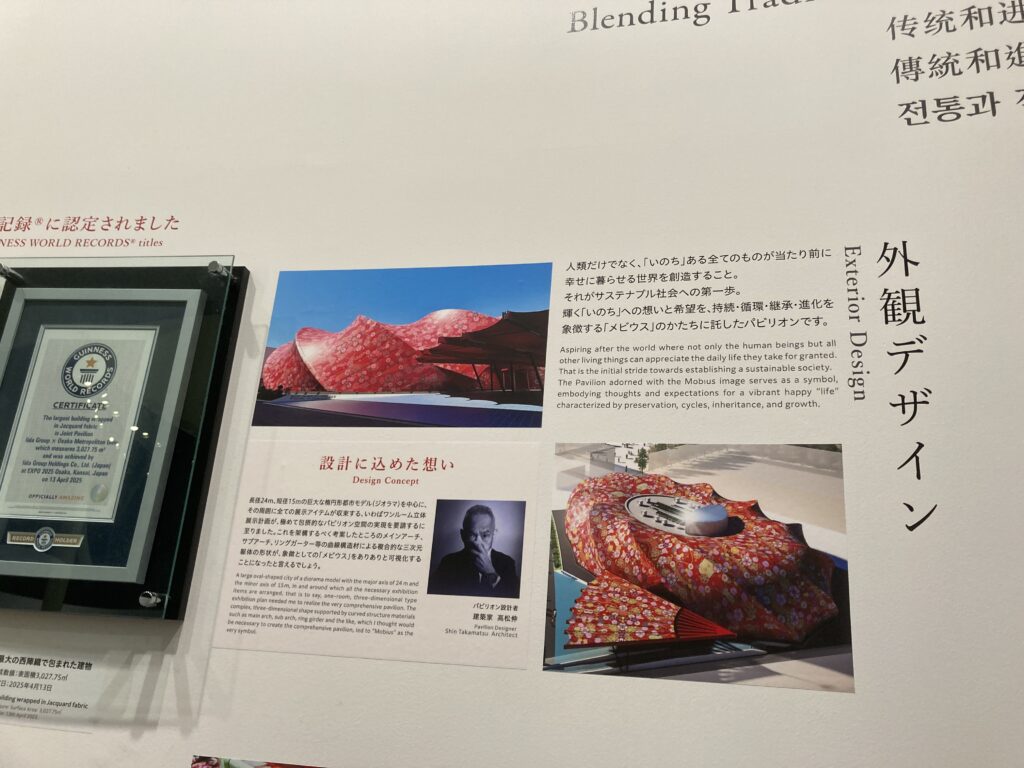

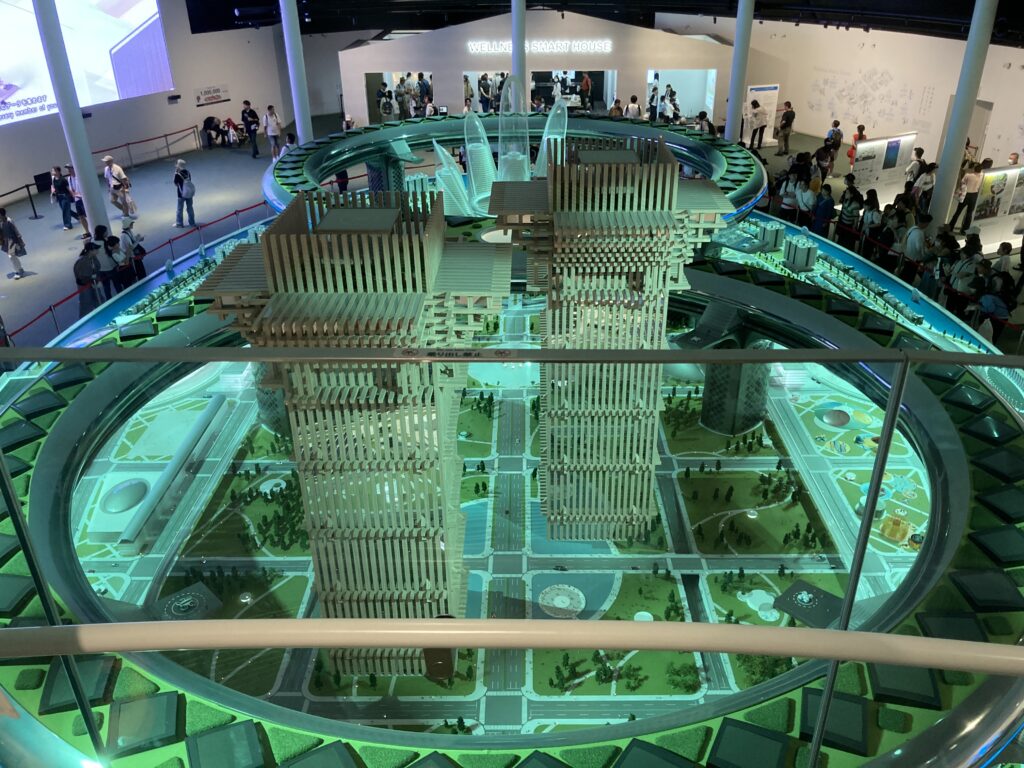

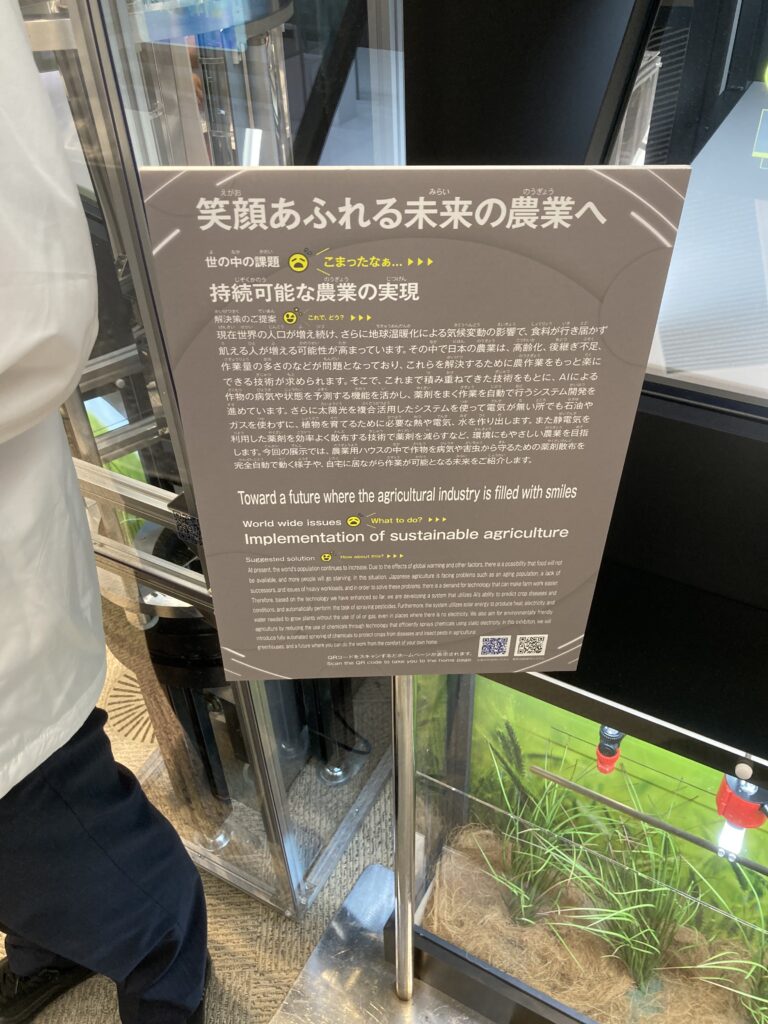

飯田グループ×大阪公立大学館──未来の住まいと人間の挑戦

意外な掘り出し物だったのが「飯田グループ×大阪公立大学館」。

事前評判は高くなかったが、ここには真摯なメッセージがあった。

テーマは「未来の住まい」。

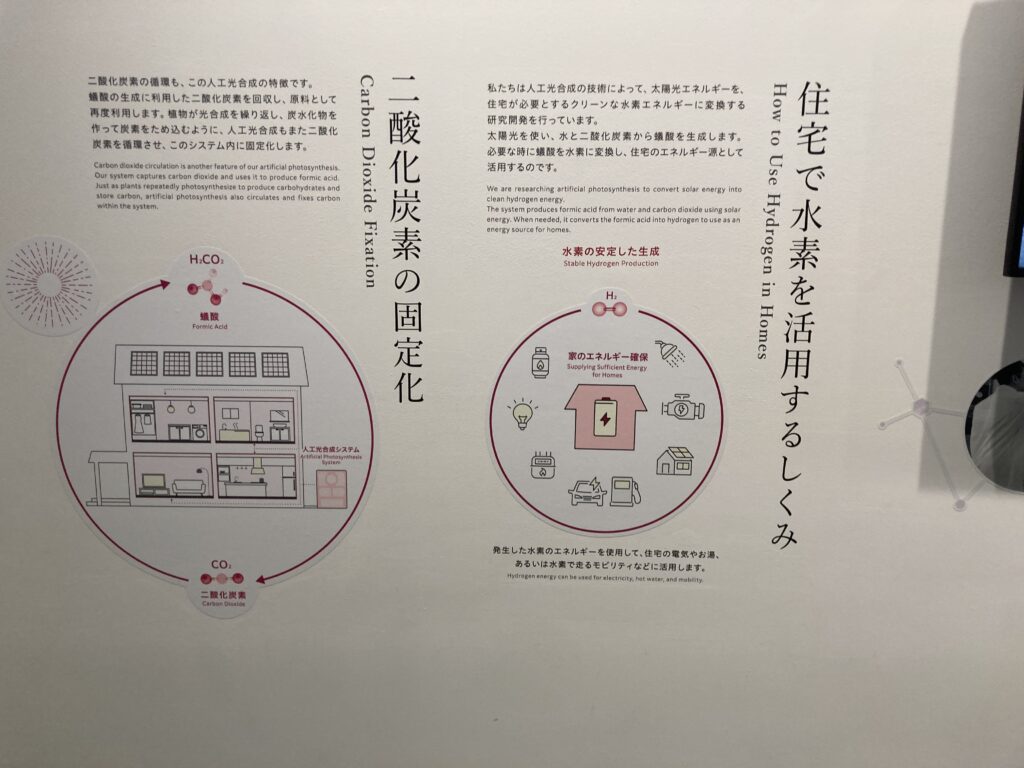

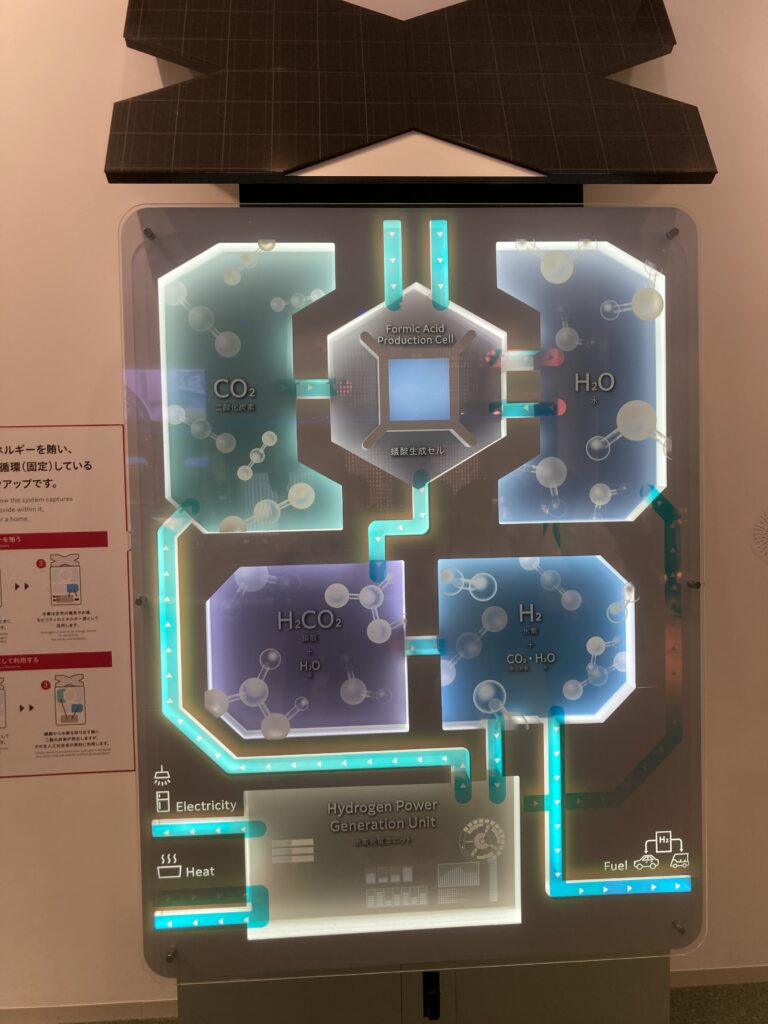

二酸化炭素を分解して水素に変換し、家庭で再利用するという構想は、

夢物語に見えて、どこか現実味も帯びている。

火星での生活を想定した住宅デザインや、

糞便から健康状態を分析する装置など、

人間の生活を根本から見つめ直す提案が並んでいた。

無理かもしれない。

だが、こうした“無理への挑戦”こそが、未来を切り拓くのだと思う。

2階では、未来型住宅を体験できるエリアがあり、70分待ちの表示。

次にガンダム館の予約が迫っていたため断念したが、

後ろ髪を引かれる思いでその場を後にした。

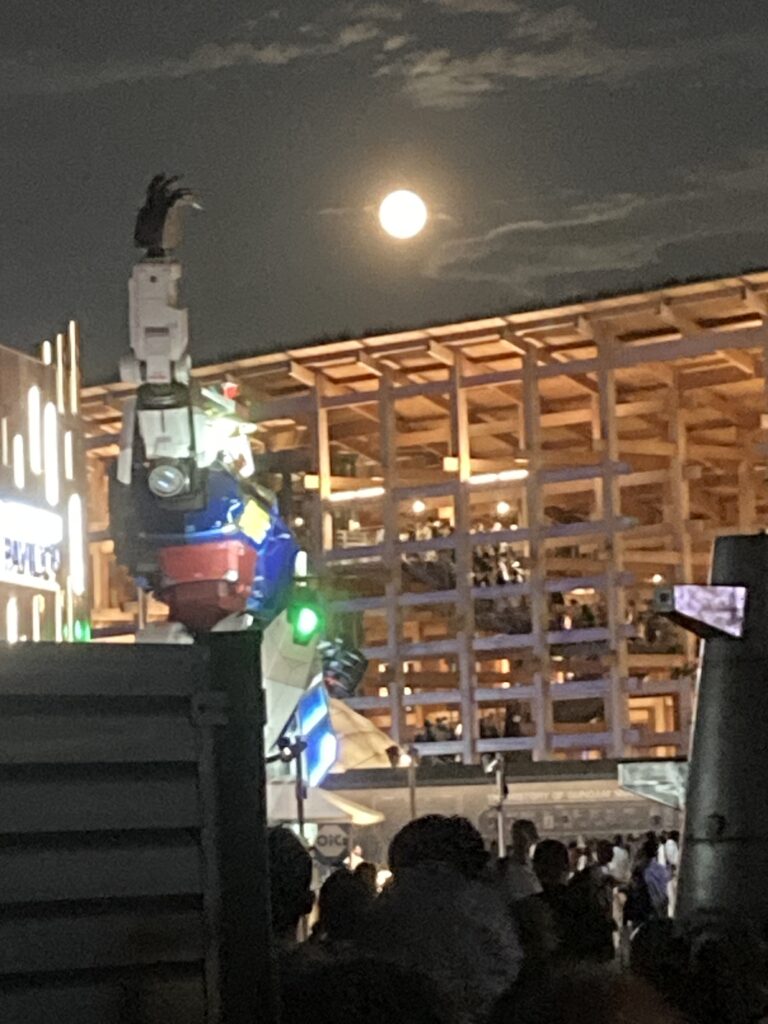

ガンダム館──久しぶりに味わう“勝負の快感”

X(旧Twitter)では、「ガンダム館は当日予約が取りやすい」と書かれていた。

だが、実際には簡単ではない。

予約開始と同時に3度のリロードを繰り返し、ようやく成功。

画面に「予約完了」と表示された瞬間、思わず拳を握った。

「やった……!」

高校野球でレギュラー番号を勝ち取った時のような高揚感。

最近の職場では、努力しても結果が形にならない。

だからこそ、この“勝負の世界”に勝つ感覚がたまらなく嬉しかった。

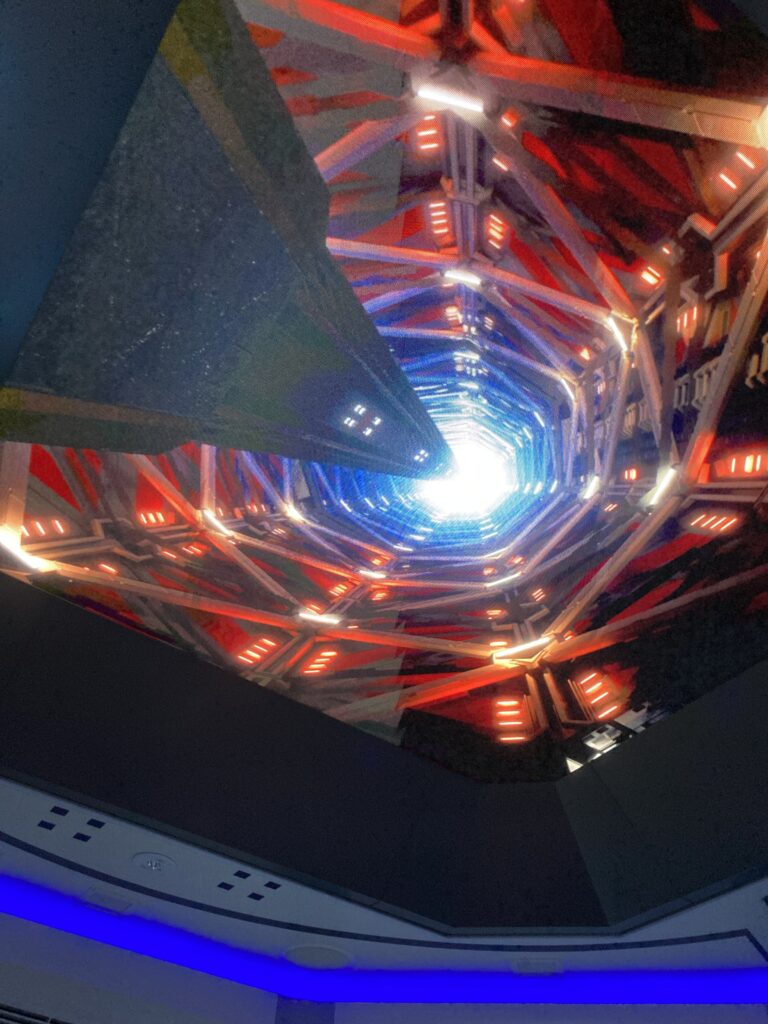

ガンダム館は、4つの部屋を順に進む構成で、

映像の迫力と演出の緊張感がすばらしい。

最後には、巨大なガンダムが地球を守る姿が映し出され、

観客はそのスケールに圧倒される。

外に出ると、背中越しにそびえるガンダムのシルエットが見え、

ガンダムをよく知らない私でさえ、思わず「ありがとう」と呟いた。

万博の“食”と、身体の限界

この日も、持参したおにぎり8個が活躍した。

並びながら少しずつ食べる作戦は功を奏したが、

外食エリアでは、相変わらず高価格に驚かされる。

バイエルンソーセージ5本480円を買い、

ベンチに座って残りのおにぎりを食べながら思った。

「空腹のときの食事ほど、美味しいものはない。」

野球部時代、練習後に食べた飯の味を思い出す。

あの頃と同じように、努力のあとに訪れる“報い”の味だった。

だが、長時間の滞在で体は限界を迎えていた。

水分を控えたせいで尿の色が濃くなり、めまいがする。

熱中症のサインだ。すぐに水を飲む。

するとまたトイレに行きたくなる。

人間とは実に面倒な生き物だと苦笑いした。

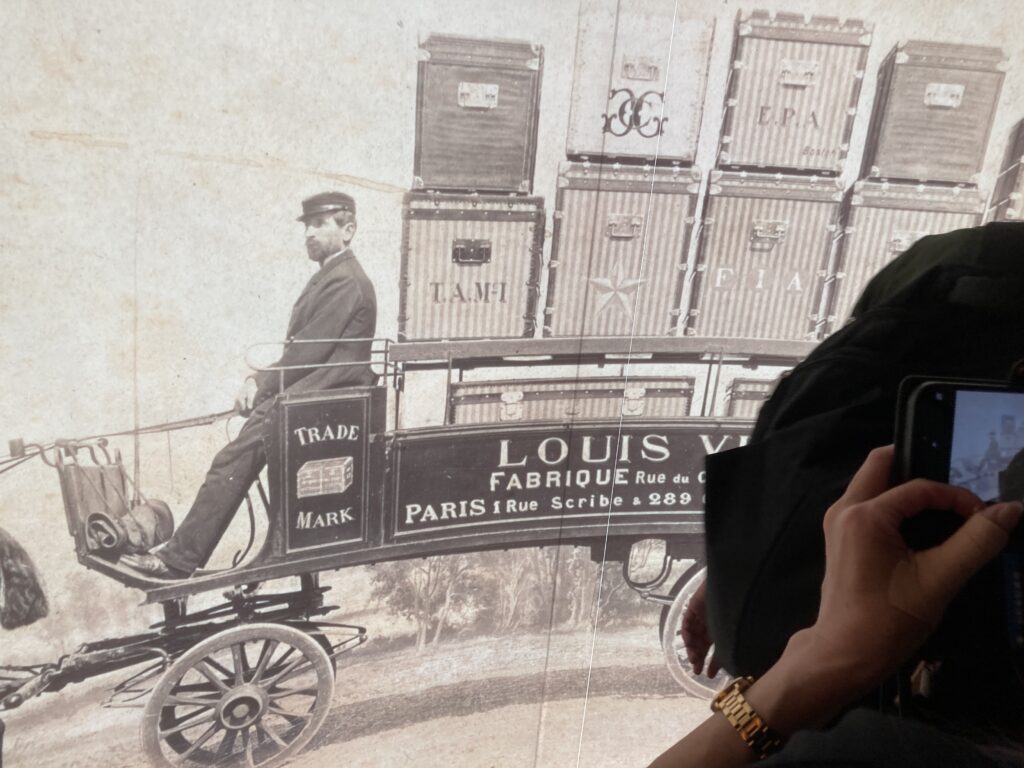

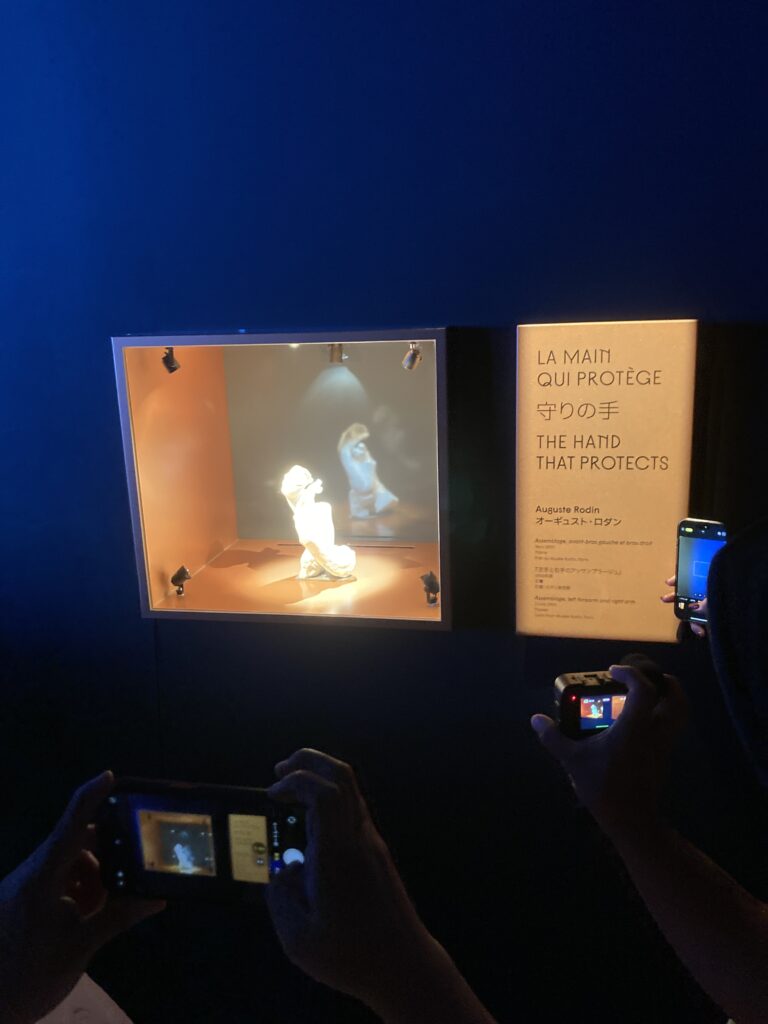

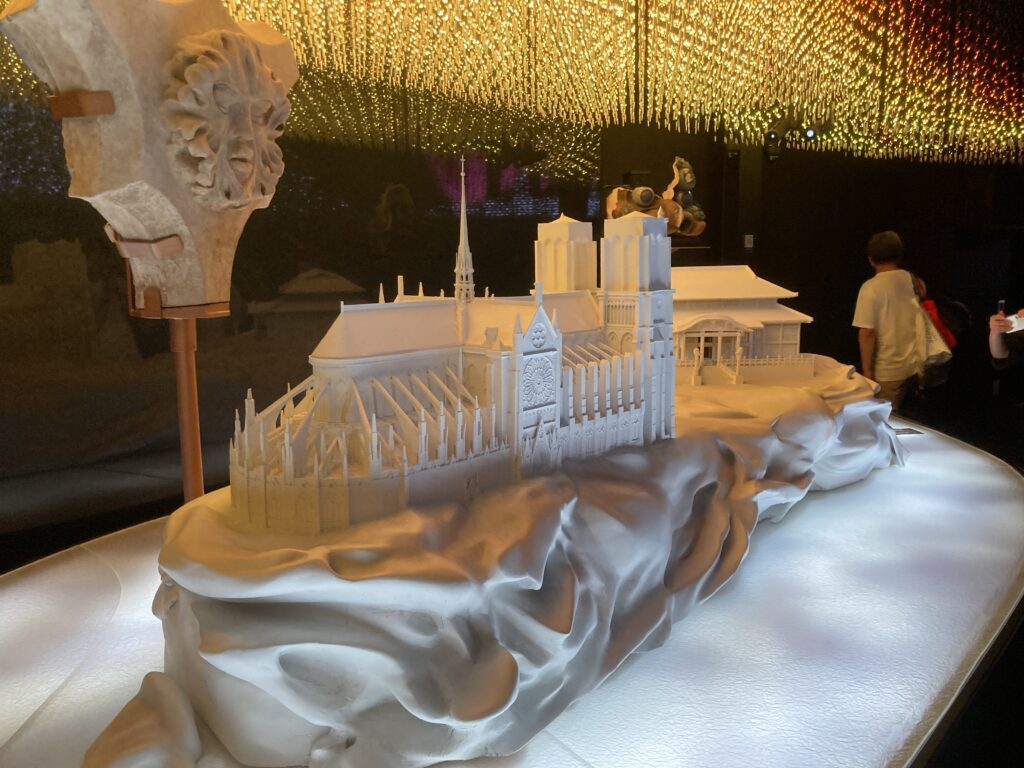

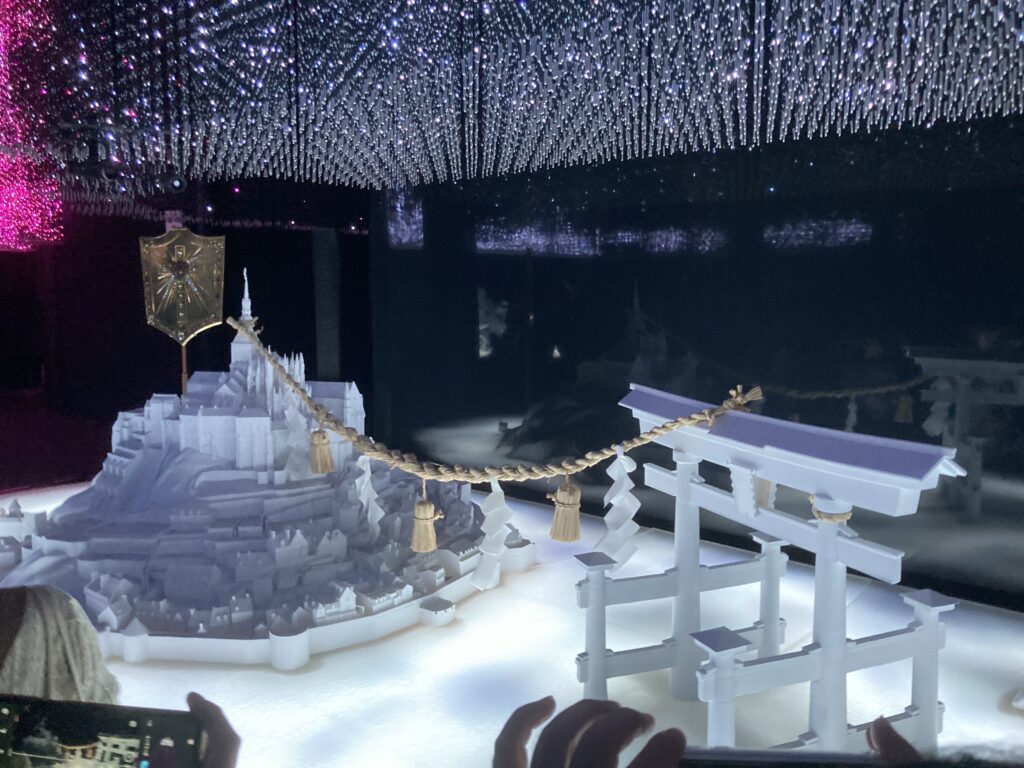

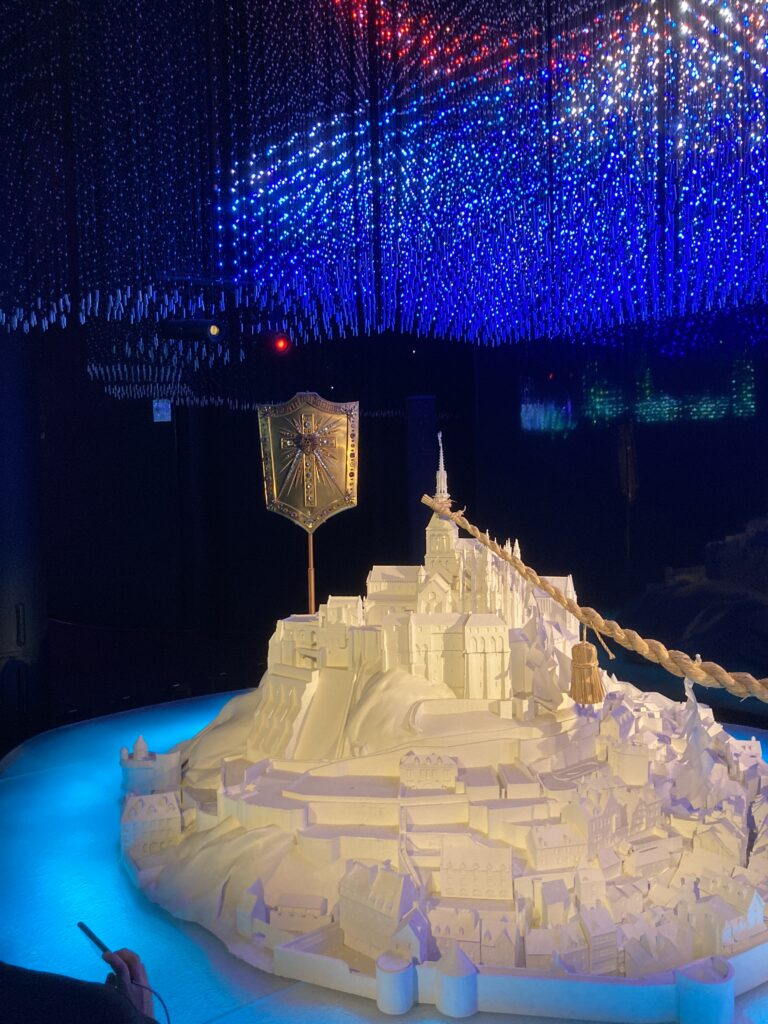

フランス館──芸術の都が見せる赤い糸

夜の帳が降りた頃、フランス館へ。

昼間は3時間待ちだったが、夜8時を過ぎると待機列は半分に減っていた。

ギリギリのタイミングで入場。

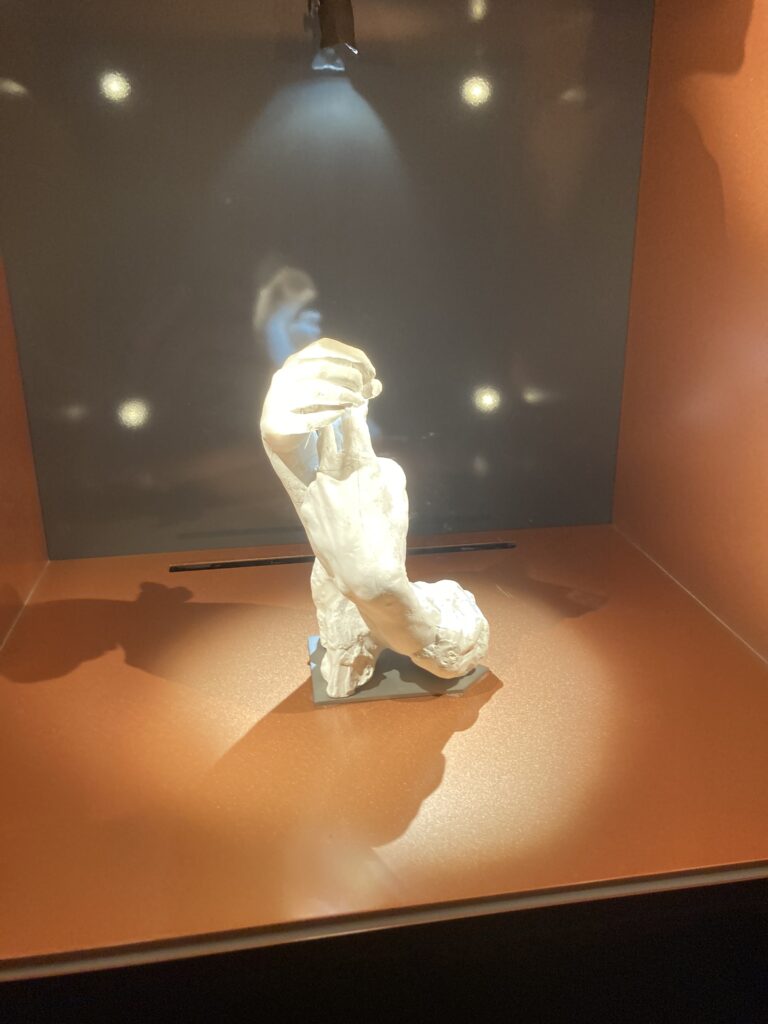

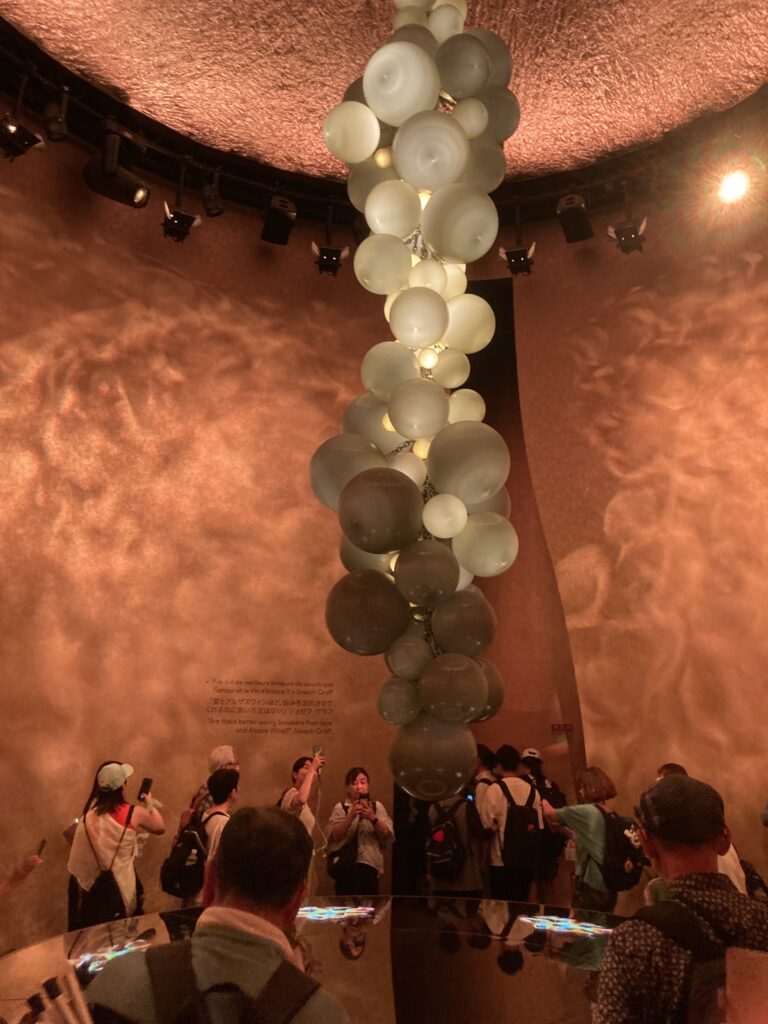

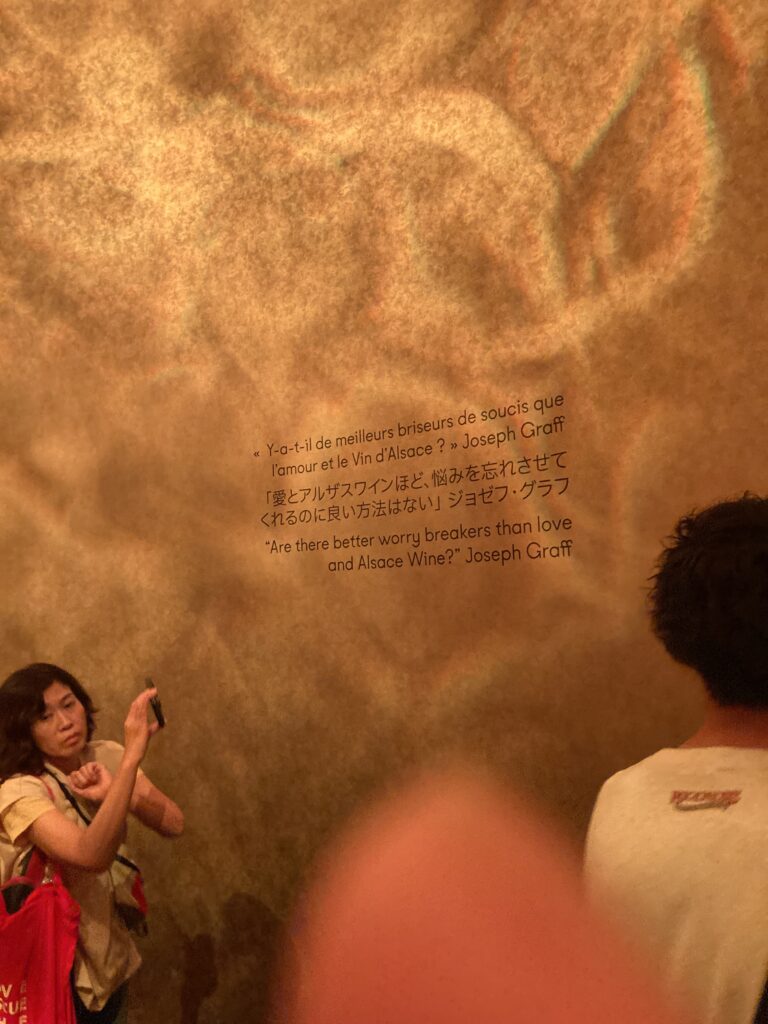

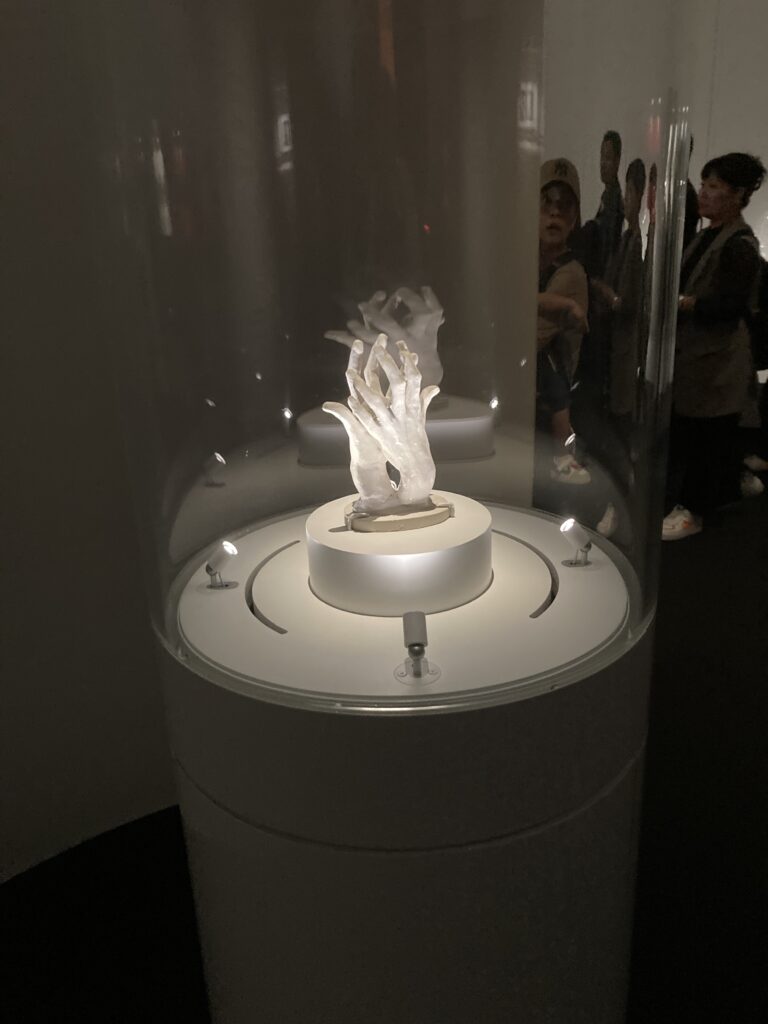

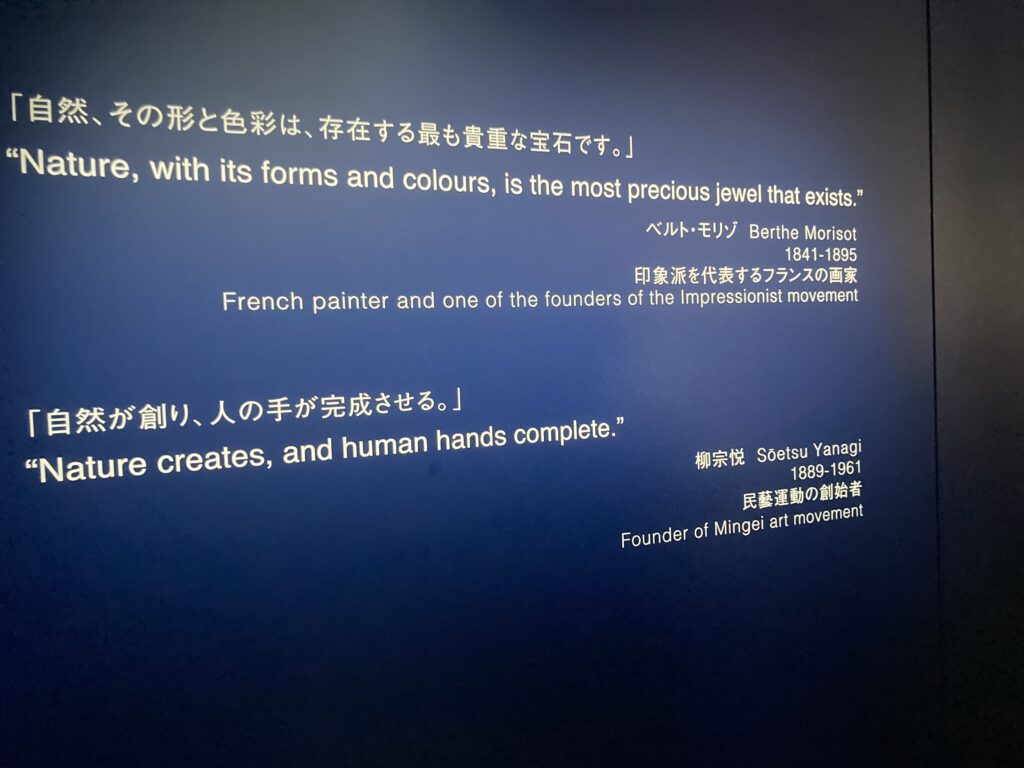

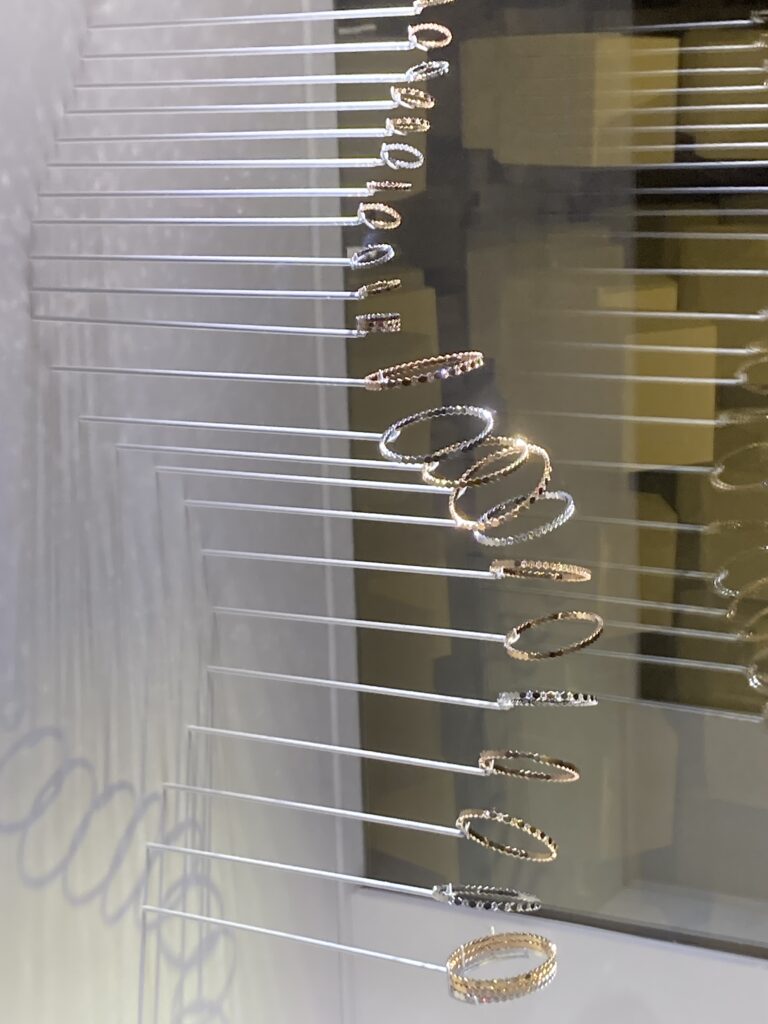

館内には、焼失したノートルダム大聖堂の守護像、ロダンの彫刻、

赤い光に照らされたダンス映像、鏡張りのヴィトンルーム、

樹齢2300年のオリーブの木——

芸術の都パリが誇る“再生と愛”の象徴が並ぶ。

テーマは「赤い糸」。

芸術が人と人を結ぶ力を、静かに語りかけてくる。

男性がアメリカ館にロケットの夢を見るように、

女性がフランス館で美と愛を見出すのも納得だった。

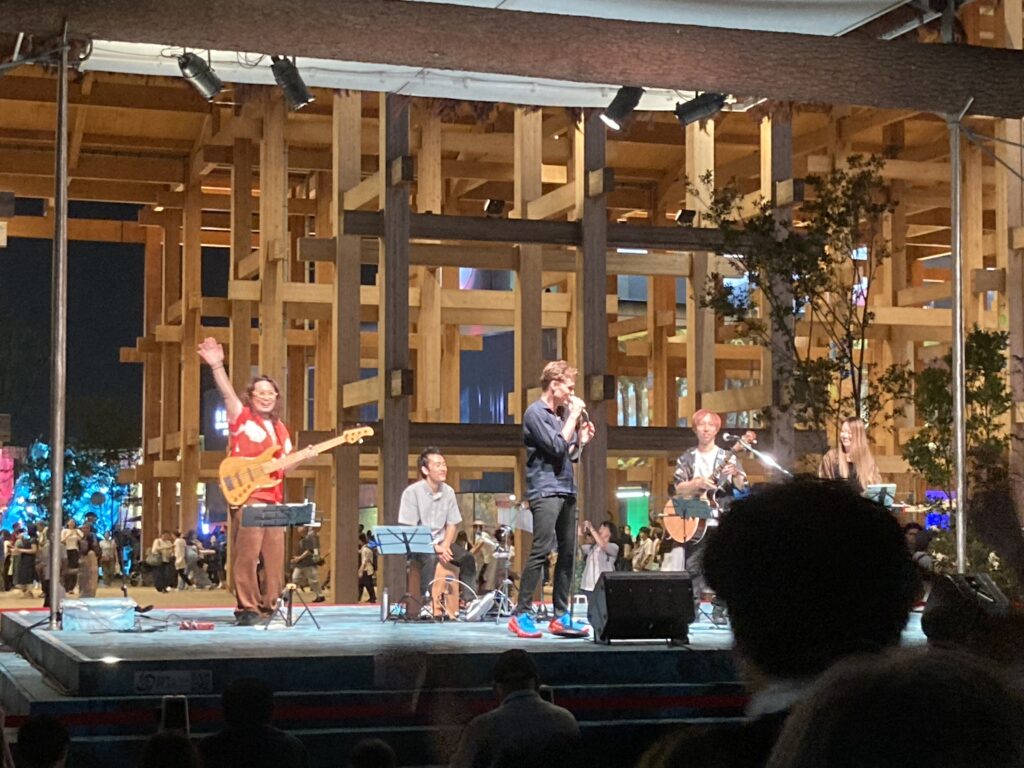

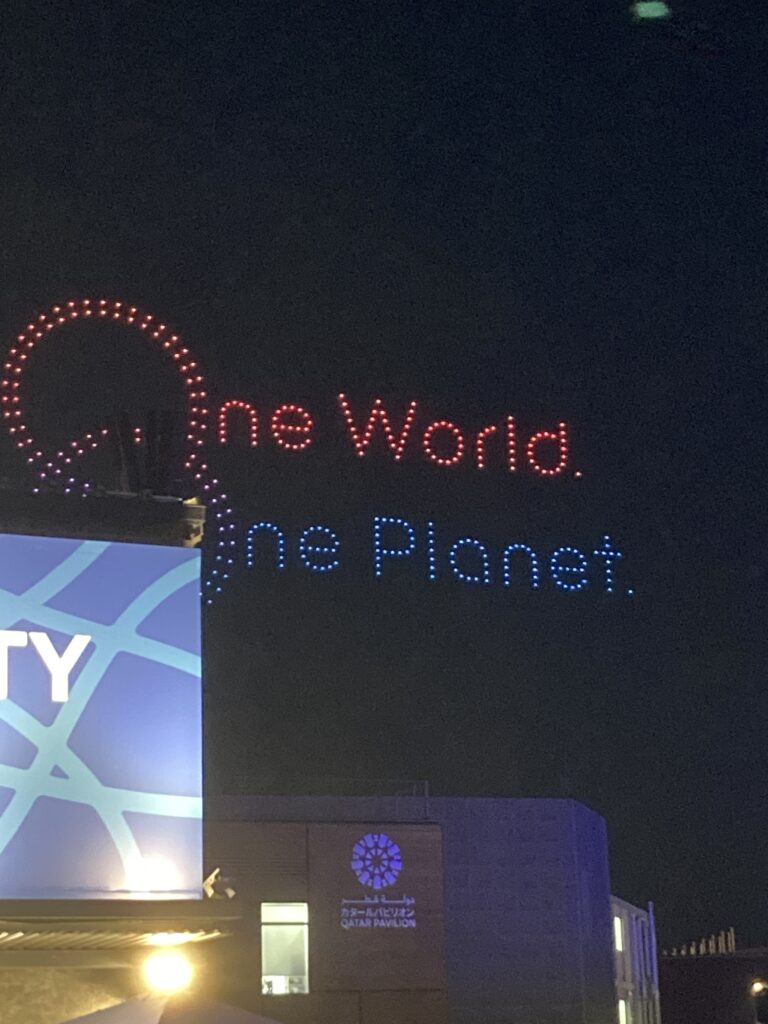

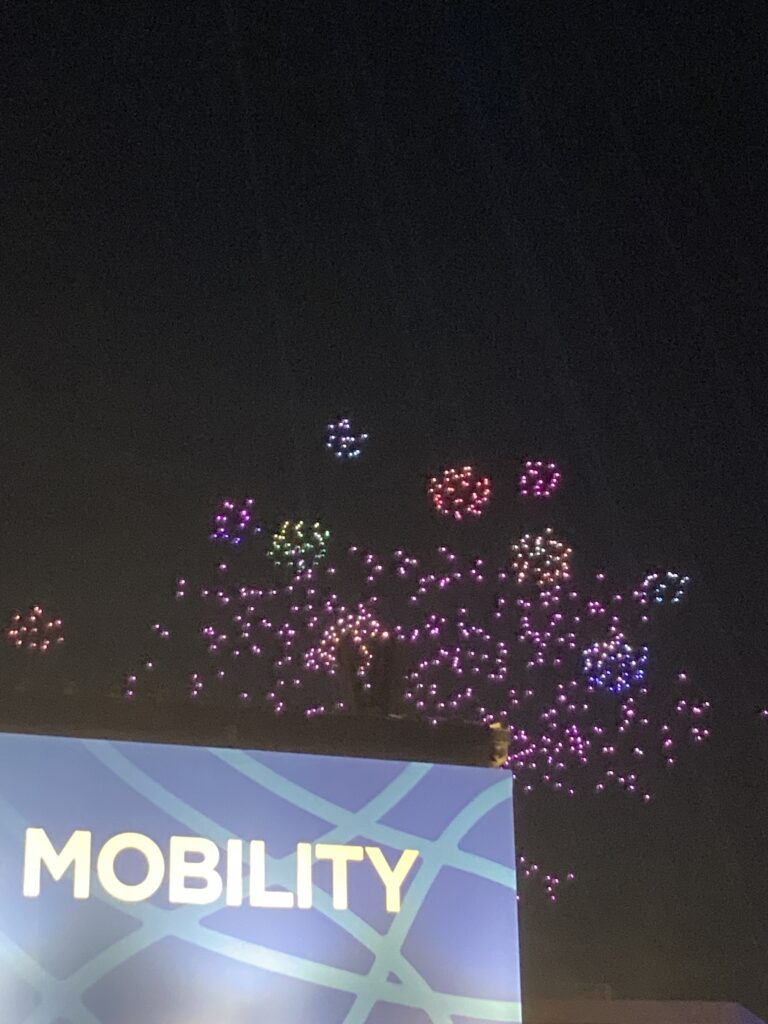

大屋根リング──夢洲の夜にて

夜9時20分。

私はエスカレーターを上り、夜の大屋根リングを一周しようとした。

パビリオンの光が水面に映り、幻想的な光景が広がる。

だが途中で警備員が「降りてください」と制止。

夢の時間が終わりを告げるようだった。

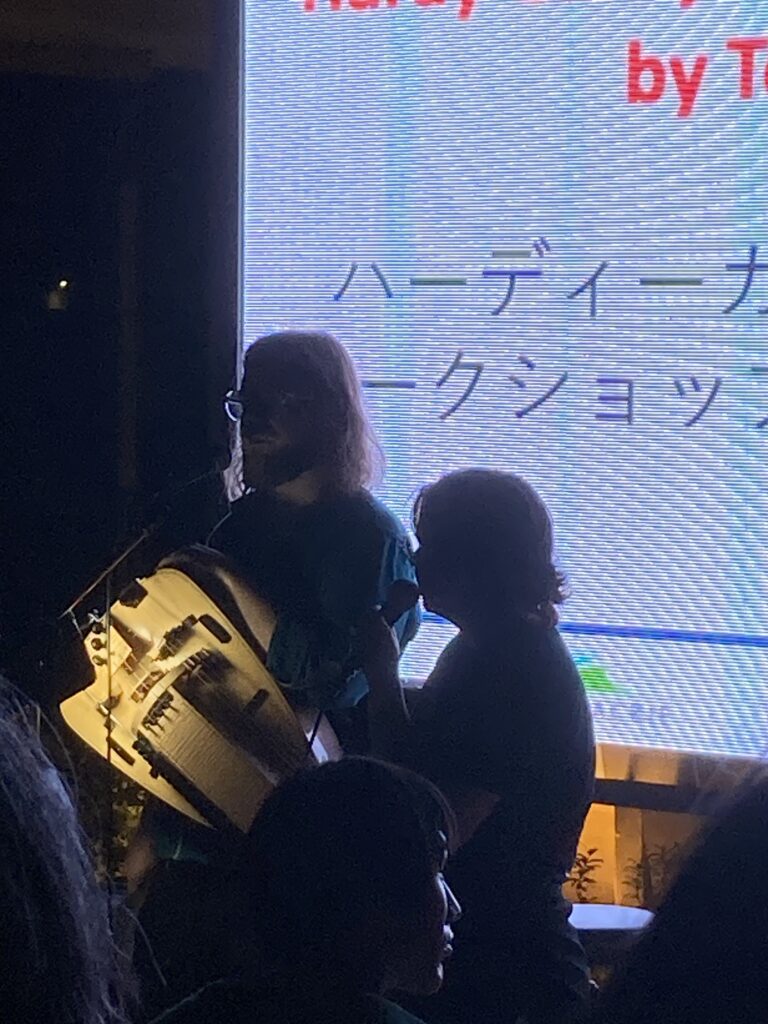

西ゲートに向かう途中、ポーランド館の前で楽器の音が響く。

戦争で失われた楽器を復活させるために演奏しているという。

通訳の言葉に耳を傾けながら、

人間の文化を“繋ぐ力”を改めて感じた。

日本館の前では、中秋の名月が大屋根を照らしていた。

多くの人がスマホを掲げ、月と建築を重ねて撮影している。

この光景の中で、私はふと思った。

「SNSに流れる写真の数々も、この一瞬の選ばれた美の断片なのだ。」

東ゲートを出て、弁天町の宿までの帰路を、静かに歩いた。↓大阪ヘルスケアの予約無しブースも、最後に見られました。

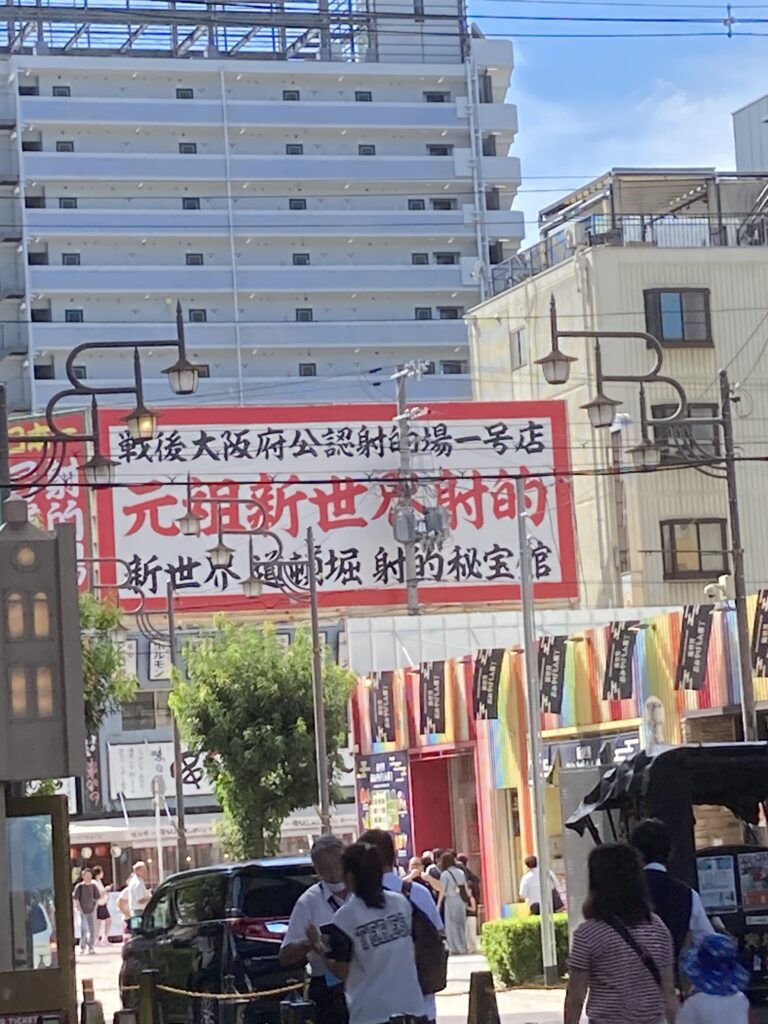

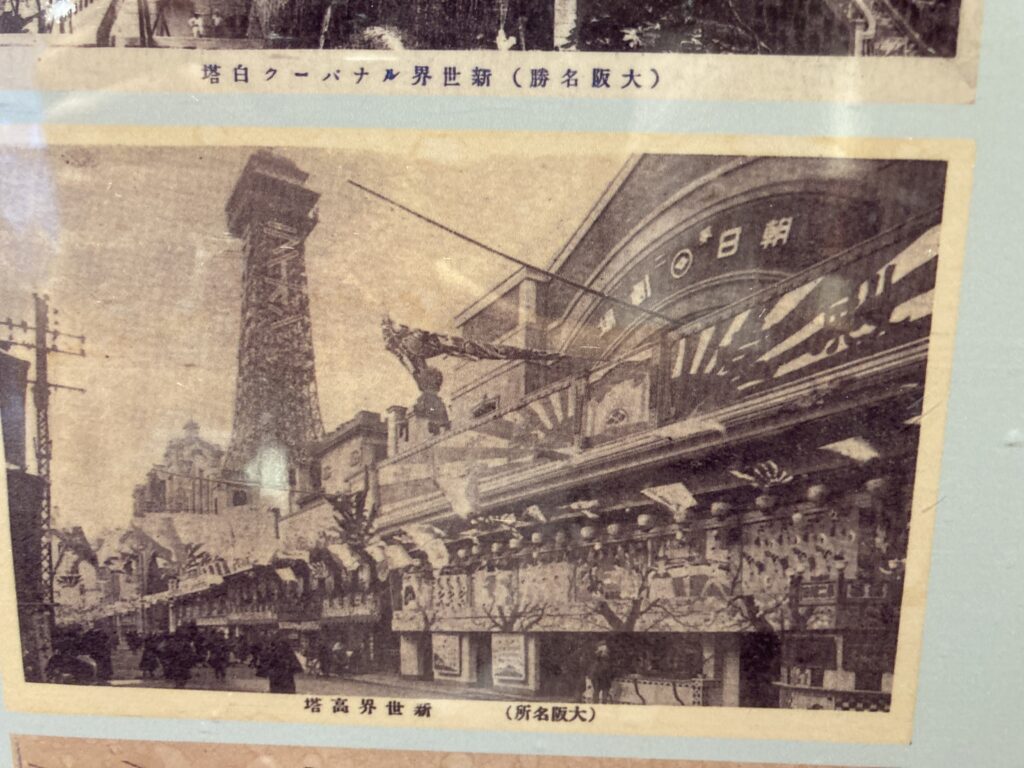

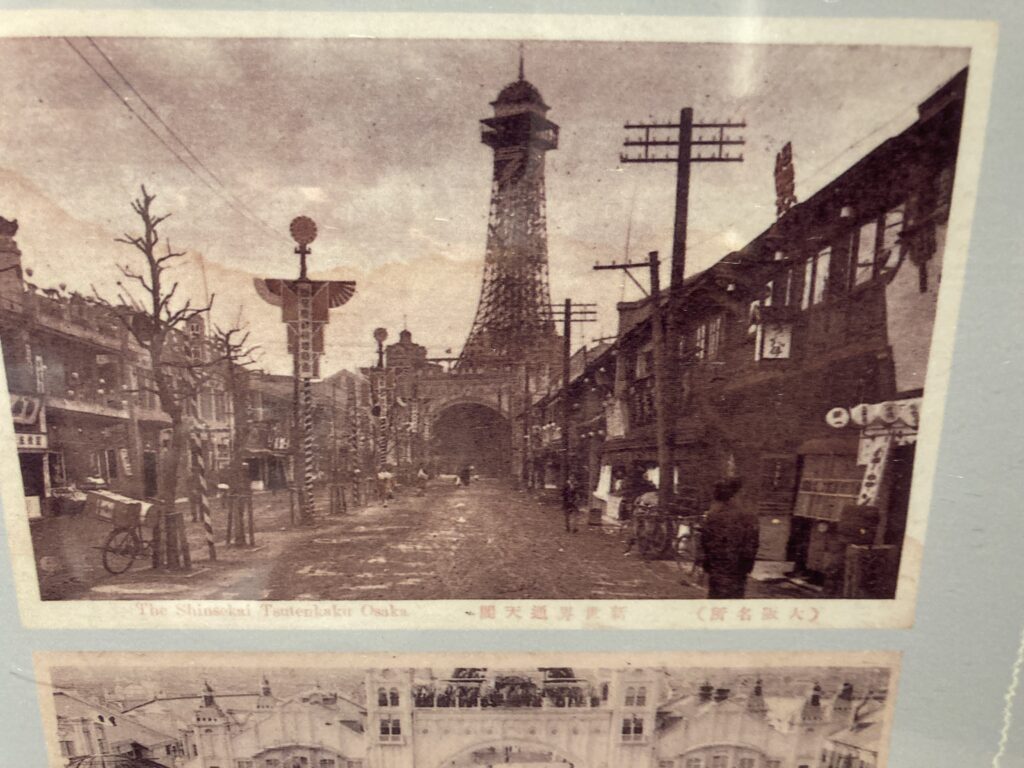

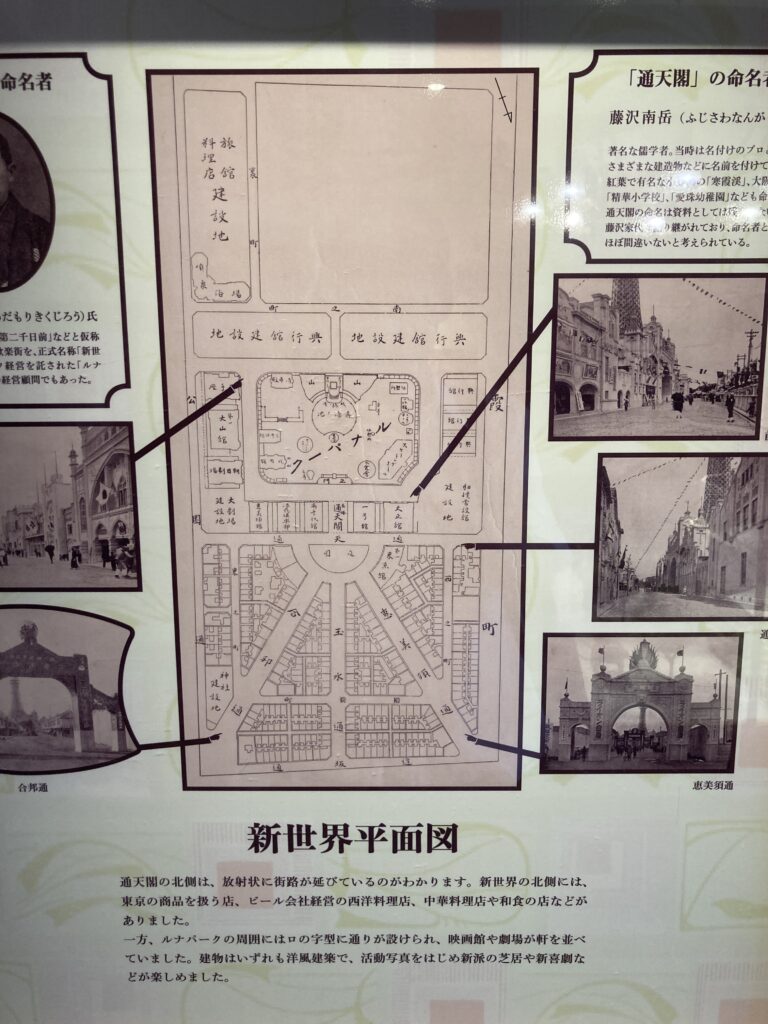

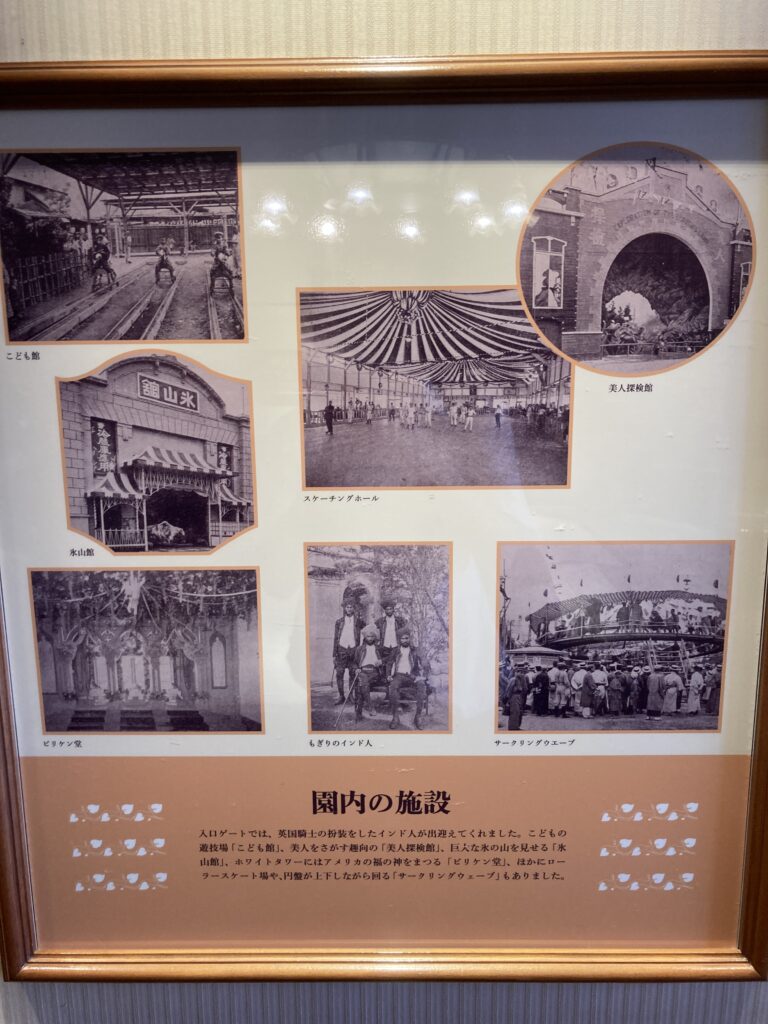

通天閣──商魂と人情の入り混じる街で

翌朝、通天閣へ向かった。

ビリケンさんを拝むために1時間待ち、

エレベーター待ちで30分、展望台までさらに30分。

大阪の商魂はここでも健在だ。

写真撮影1500円。ゲーム機やお土産販売が所狭しと並ぶ。

それでも、この混沌と商売っ気こそ大阪らしさなのだろう。

東京にはない、人間くさい逞しさを感じた。

↓串カツの名店「だるま本店」──有名人の色紙がずらり。

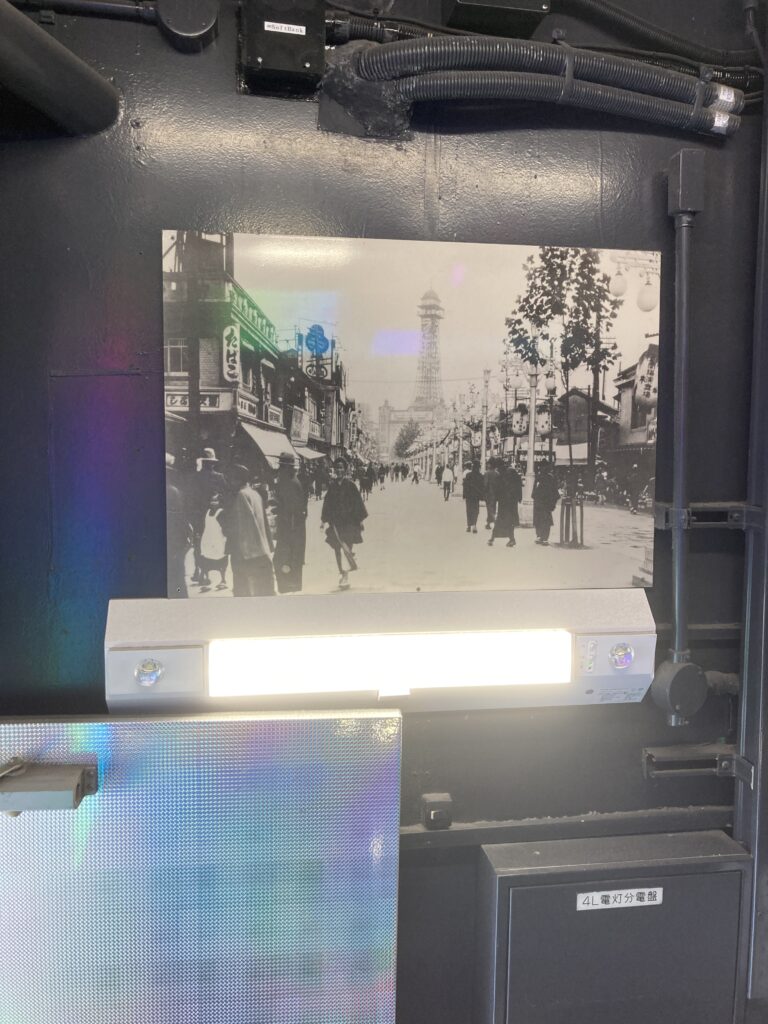

↓城下町のような通天閣界隈の風景。展望台からみえる大阪の市内。

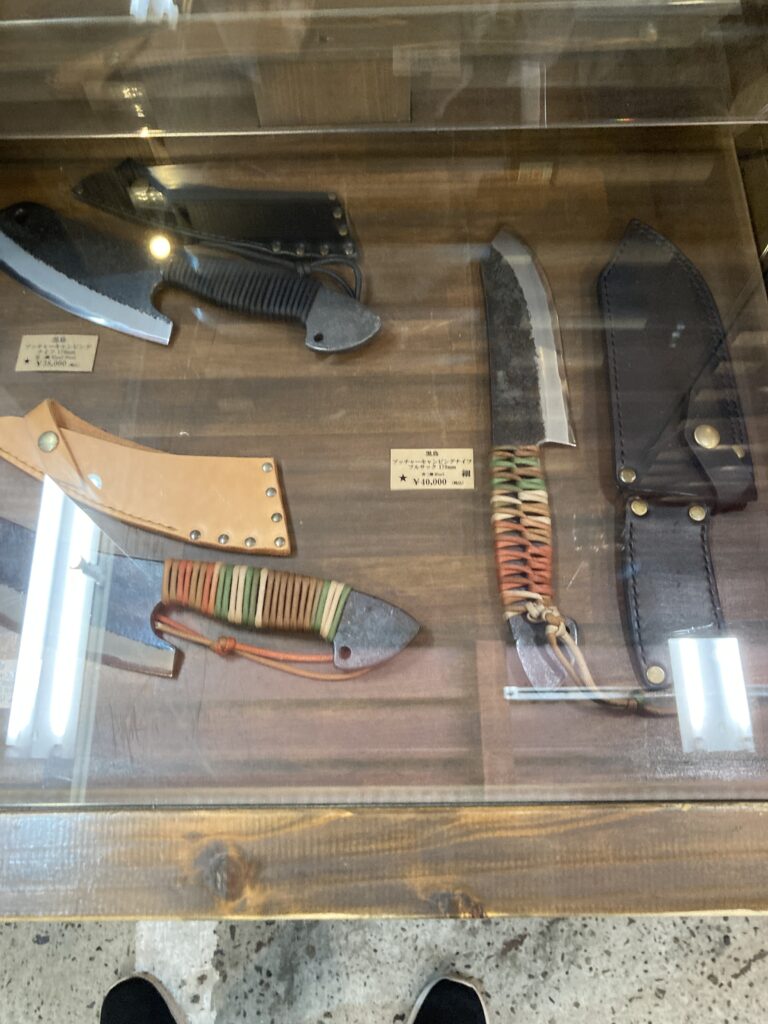

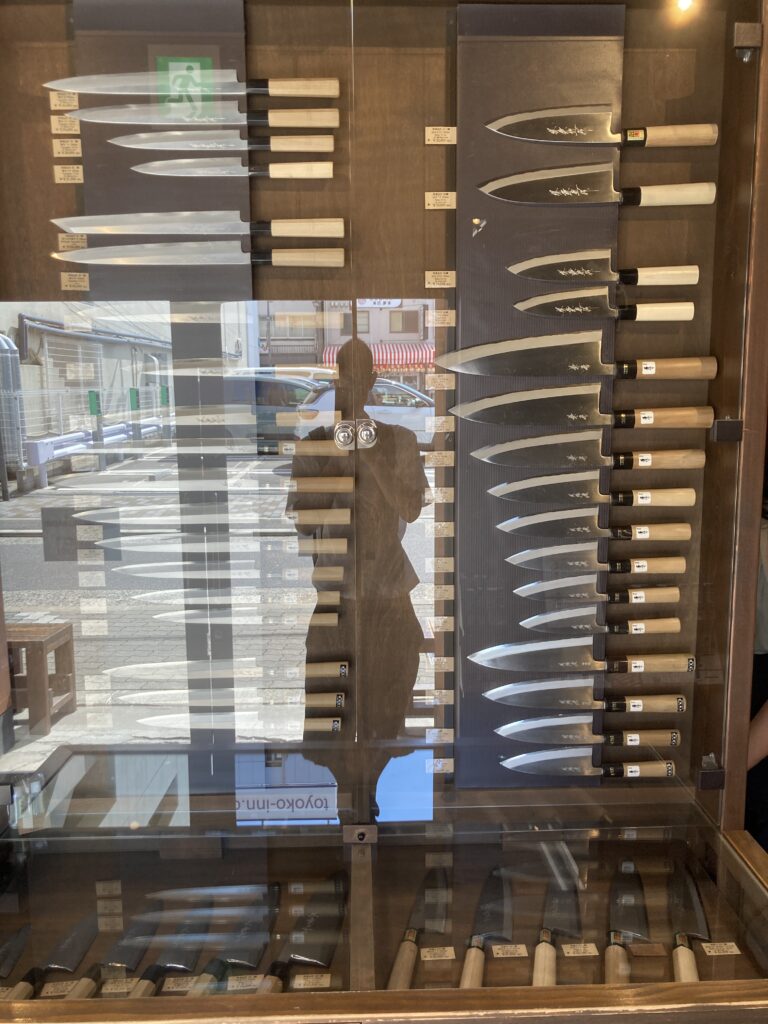

↓外国人観光客が殺到する包丁屋の活気。

そして——

万博を歩き尽くした2日間。

朝3時半に始まり、夜9時半に終わるまで、私はひとりで歩いた。

けれど、決して孤独ではなかった。

人のやさしさ、文化の熱、自然の息吹。

それらが一つの「地球の鼓動」として胸に残った。

帰りの電車の窓に映る自分の顔が、少しだけ誇らしげに見えた。

コメント