2025年の大阪・関西万博が、いよいよ閉幕まで残りわずかとなった。

私は、9月16日に訪れたときに20万人の人の波を経験している。

その教訓から、今回は「朝9時にトップ入場」を目指し、万全の準備で挑んだ。

午前11時を過ぎれば人の流れが膨張し、12時以降は身動きが取れなくなる——それを肌で知っていたからだ。

前回は、アメリカ館や「いのちの未来」を観たあと、油断してスシローでくつろいでしまい、

「未来の都市」に辿り着いた頃には、すでに人の渦に飲まれていた。

今回はその反省を踏まえ、X(旧Twitter)で情報を収集し、

「最短動線で効率的に回る」戦略を練り直した。

西ゲートへ──午前3時台のタクシー戦争

朝3時に起床。

3時35分に予約していた「タクシーGO」が、ぴったり時間通りにやってきた。

運転手は大阪弁全開で、「大屋根リングは2025メートルあるんやで!」と教えてくれた。

さすが大阪。豆知識までサービス精神旺盛だ。

ただ、彼は午前5時で勤務終了らしく、通行止めにぶつかって少し焦っていた。

西ゲート前では、すでにタクシーの列ができており、「4時半までは開かへんで」と警備員が叫ぶ。

運転手が「東ゲートまで回るか? メーター上がるけど」と気遣ってくれたが、

私はXで仕入れた最新情報で、4時半以降にしか進入できないルールに変更されたことを知っていた。

そのため、逆に運転手へ説明できたのだ。

情報が命を救うとはこのこと。

知らずに行っていたら、今日一日のプランは崩壊していただろう。

夜明け前の行列──“ガチ勢”たちとの静かな連帯

4時40分、車を降りると、まだ空は群青色。

西ゲート前には、すでに長蛇の列ができていた。

私は20番目前後。両隣は静かで落ち着いた人たちだった。

私はトイレが近く、2度離れたのだが、その間、隣の強面の男性が

「バッグ持っとくで」と笑ってくれた。

彼の優しさに驚くと、隣の女性も「気にしないでください」と微笑んだ。

聞けば、彼女は万博初体験で「イタリア館を見てみたい」と言う。

私は「つじさんの万博初心者マップ」を2枚持っていたので、1枚を渡した。

「ありがとうございます!」と満面の笑み。

朝焼け前の空気の中で、見知らぬ人に小さな善意を渡すことの尊さを、改めて感じた。

8時52分、入場──人生最良の朝

開門と同時に進み、8時52分に入場成功。

パソナ館の列に並びながらスマホで当日予約を試み、見事「住友館 13:50」を確保!

画面に「予約完了」と出た瞬間、全身が熱くなった。

この上ない達成感。まるで試験に合格したようだった。

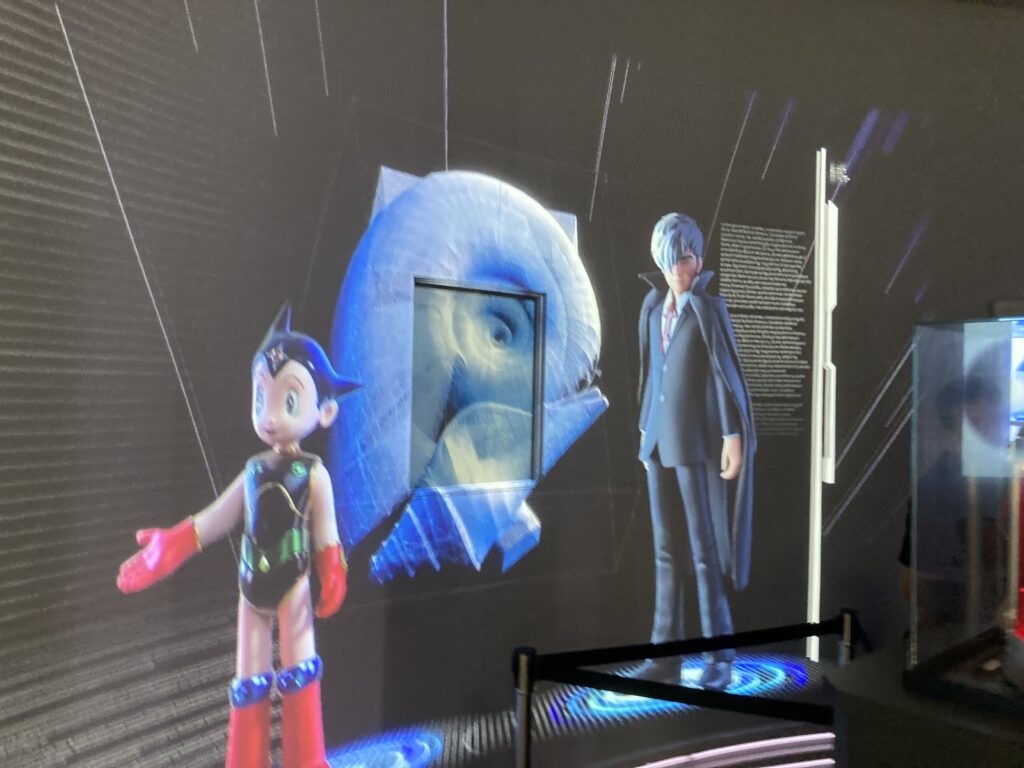

パソナ館──鉄腕アトムが語る「廃墟の美」

パソナ館のテーマは「いのちの再生」。

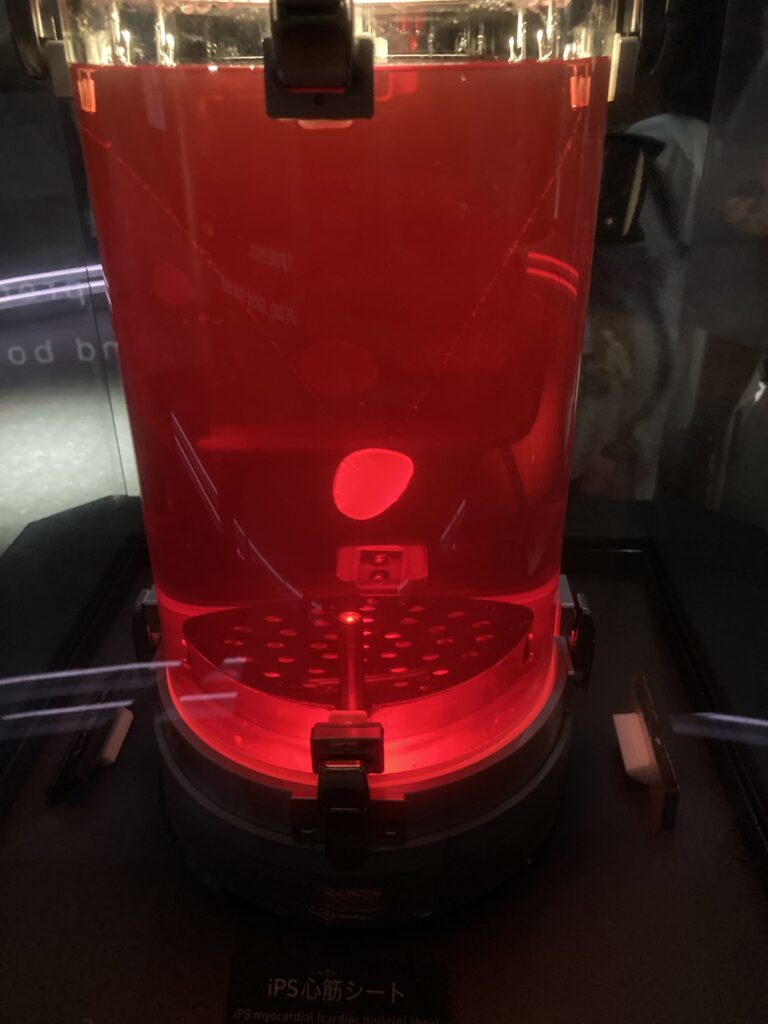

iPS細胞を用いた心筋シートが、自律的に動く様子を目の前で見た時、

科学が“魂”に近づいているように感じた。

映像展示では、地球が荒廃していく様子と、その後に芽吹く緑が描かれていた。

美しい世界が、一瞬で廃墟へと変わる——その瞬間に私は思った。

「究極の美は、滅びの中にある」。

三島由紀夫の言葉が脳裏をよぎった。

写真を撮ろうとしたが、映像は一瞬で切り替わってしまった。

刹那的な美を残すことはできなかったが、心には深く刻まれた。

インド館──カオスの中の神性

続いて入ったインド館。

入口では象や女人像が出迎え、香辛料の香りが漂う。

中はまさにカオスだが、不思議と心地よい。

仏像、菩提樹、色彩と音楽。

それぞれが互いを主張しながらも、見事に調和している。

「混沌の中に秩序あり」。

この言葉がふさわしい空間だった。

インドネシア館──“頑張れば報われる”空間

次に訪れたインドネシア館は、今回もっとも好印象だった。

入口に入った瞬間、熱帯雨林の湿った空気と雨音が広がる。

床までがスクリーンになっており、森の中を歩くような錯覚を覚える。

スタッフの笑顔も印象的で、異国で迎え入れられるような温かさがあった。

このパビリオンは、SNSでの人気をきっかけに人が押し寄せるようになったという。

誠実に作り込めば、人の心に届く。

インドネシアが教えてくれたのは、そんなシンプルな真理だった。

サウジアラビア館──美男美女とアラブの道

サウジアラビア館の入口には、まるでモデルのような男女スタッフが立っていた。

人々が思わず見とれるほどの美男美女。

中に入ると、吹き抜けの通りが砂漠の街を再現しており、まるで本物のサウジを歩いているようだった。

香料の香り、重厚な音楽、装飾の繊細さ。

**「これぞ万博」**というスケールの大きさだった。

商店街のように並ぶ展示ブースが、そのまま未来の都市構想を示していた。

ドイツ館──循環経済と“サーキュラーちゃん”

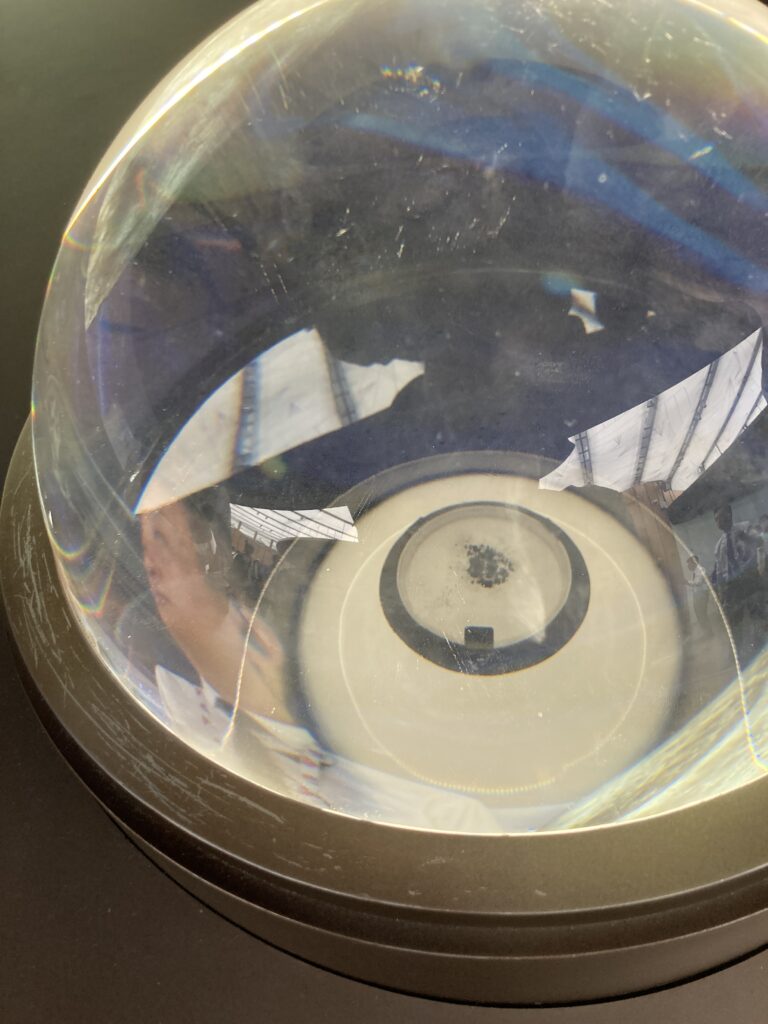

ドイツ館では、手のひらサイズの“サーキュラーちゃん”という球体端末を渡される。

展示を見ながら端末を当て、耳を近づけると音声が流れる仕組みだ。

テーマは「循環型社会」。

環境、素材、エネルギーといったテーマを真面目に掘り下げており、

ドイツらしい堅実さとユーモアのなさが、逆に信頼を感じさせた。

最後に天井を鏡で映す演出があり、

「循環とは、自分の心を映す鏡である」と締めくくられる。

ヒトラーとアインシュタイン——相反する二つの顔を持つ国らしさを感じた。

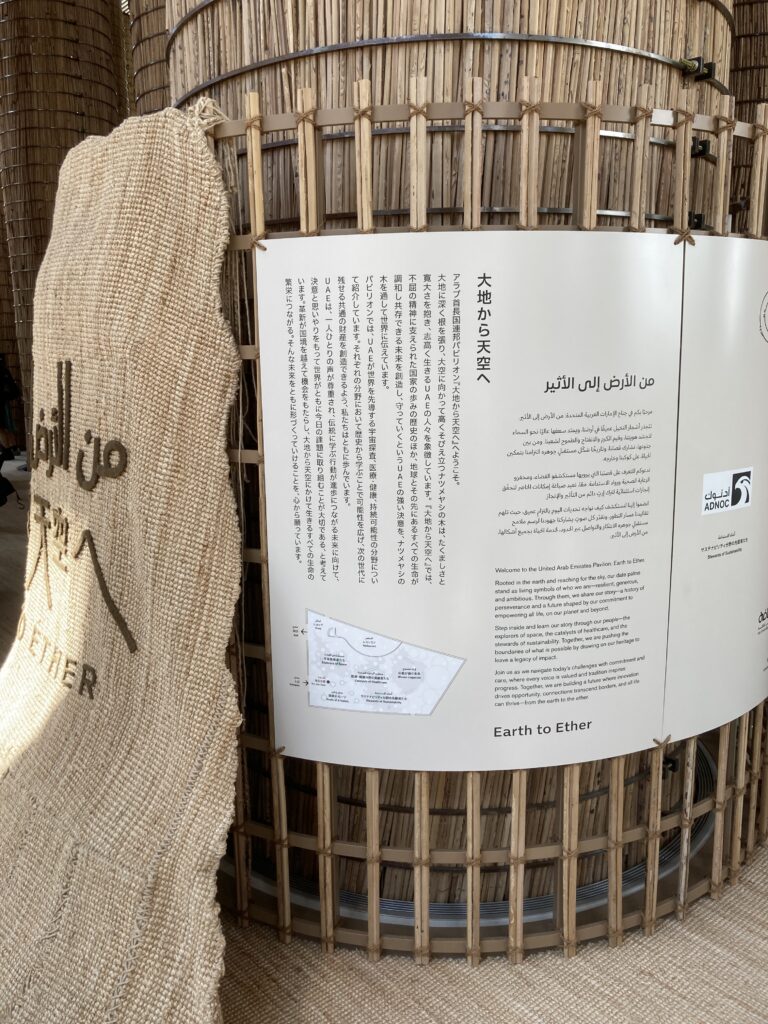

アラブ首長国連邦館──“砂の国”の多様性

アラブ首長国連邦館は、行列も少なくすぐ入れた。

アラブ風の衣装を着たスタッフが展示品の説明をしてくれるが、

中には日本語ができず英語で一生懸命伝える人もいて、そのぎこちなさが逆に温かかった。

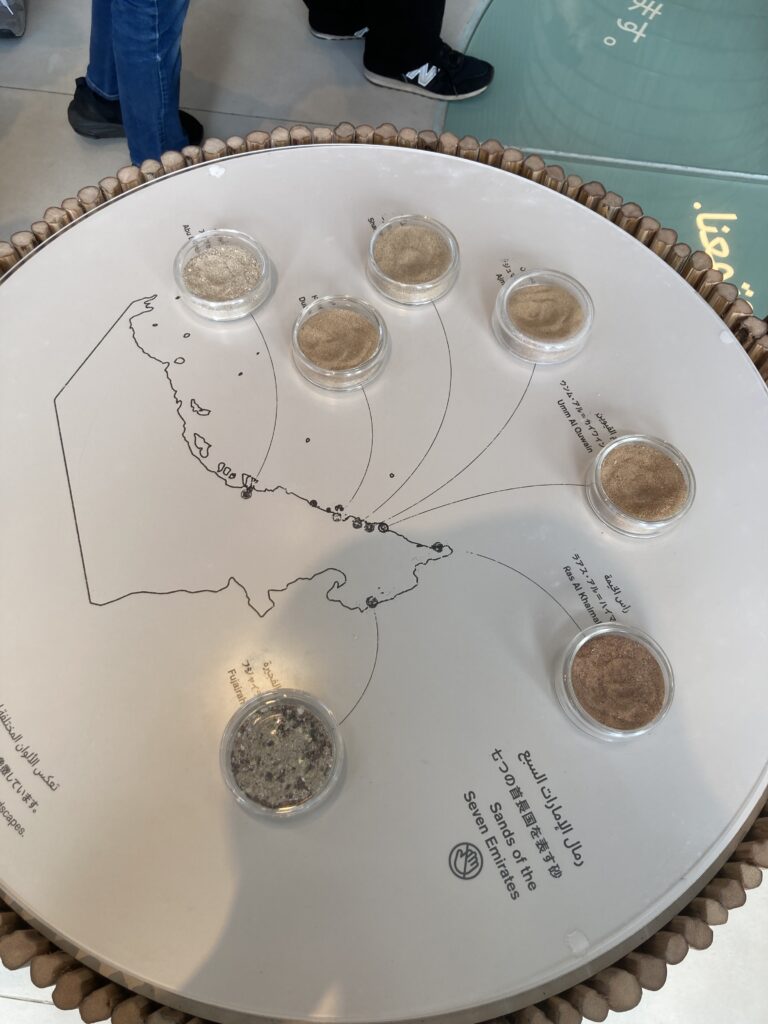

砂漠の砂にも種類があることを初めて知り、

国ごとに色味や粒子が違うと聞いて驚いた。

展示ブースの中央には、巨大な柱が何本もそびえ立ち、

この国の“支柱”を象徴しているようだった。

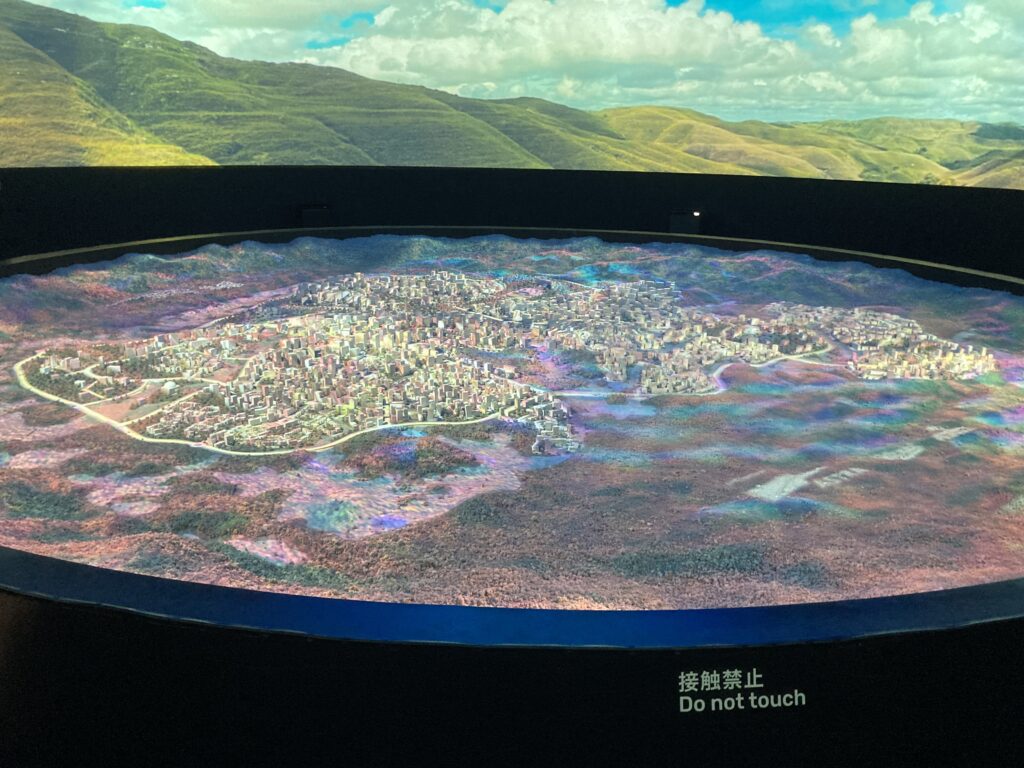

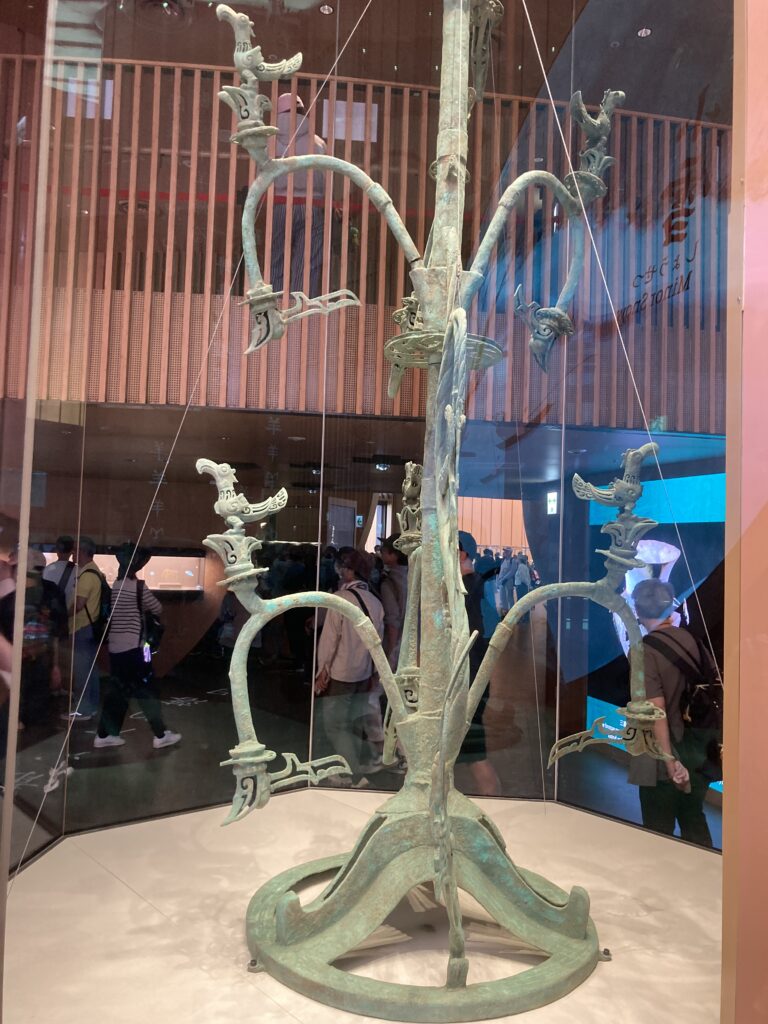

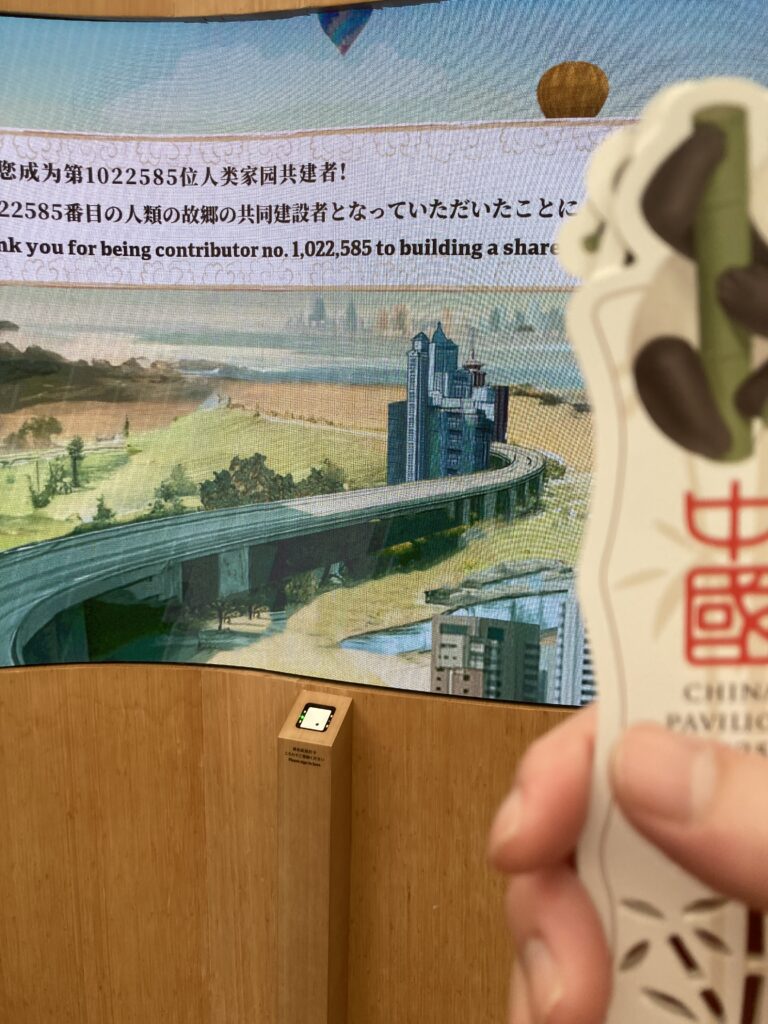

中国館──「背伸び」が美しい国

住友館まで少し時間があったので、

クウェート館と迷った末に中国館へ。

「待ち時間3時間」と書かれていたが、実際は50分程度。

入口の係員が誇らしげに「スリーアワー!」と叫ぶその“誇張”に、

中国らしい背伸びの美学を感じた。

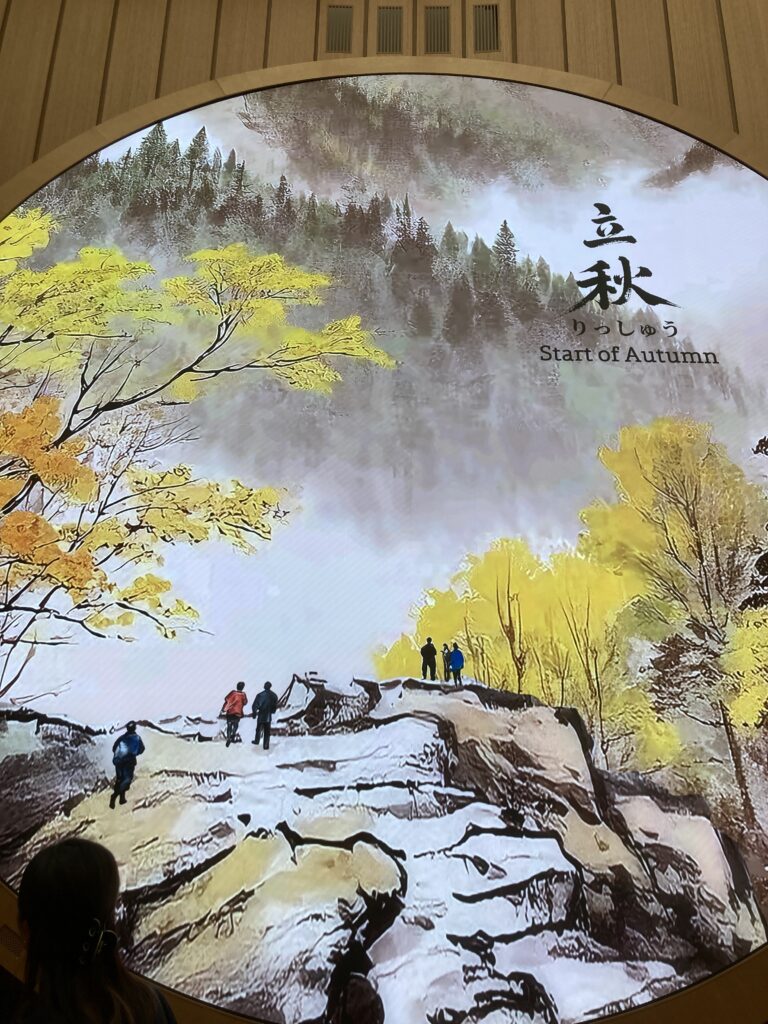

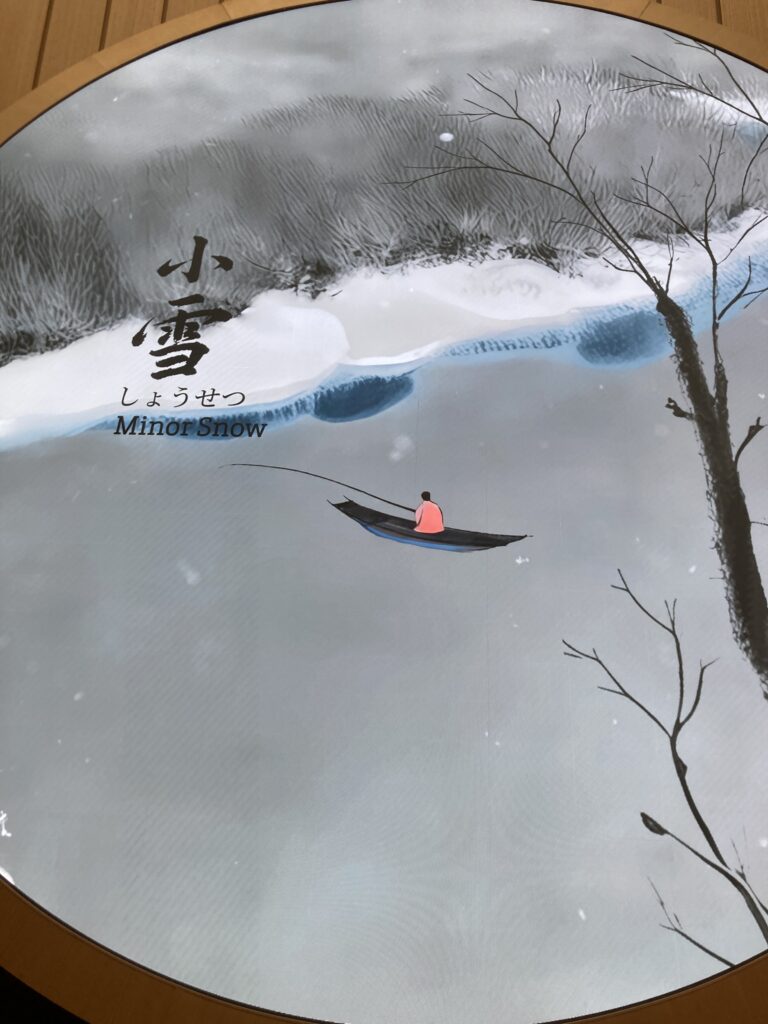

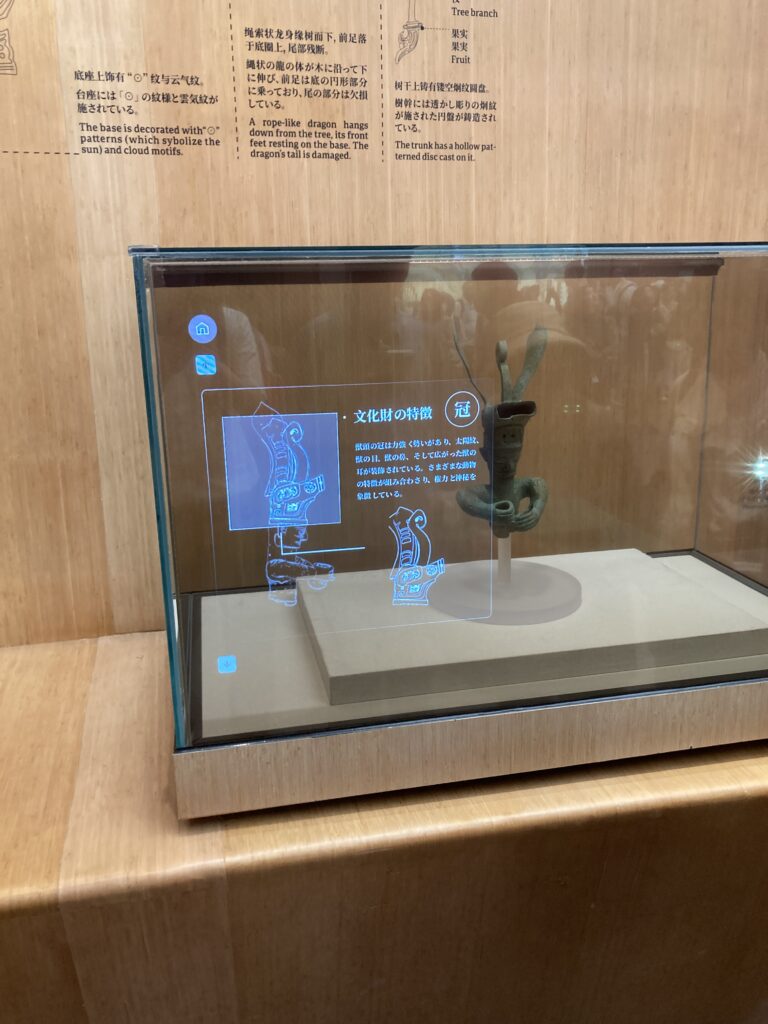

中に入ると、巨大スクリーンに古代の絵画が映し出され、

春夏秋冬それぞれの人物がAIによって動いていた。

24節気を表す映像の美しさは圧巻で、

大陸的なスケールと細部への執念が同居している。

やや過剰な演出もあるが、それもまた中国。

「どんな時代でも、自国の歴史と誇りを演出する」——

その姿勢が、むしろ清々しく見えた。

次回は、いよいよ本命の「住友館」から、

オランダ館、飯田グループ×大阪公立大学館、ガンダム、大阪ヘルスケアリボーン無し。そしてフランス館へと続く。

中秋の名月が輝く夜、大屋根リングで感じた“人の営みの美”を描く後編に続きます。

コメント