万博の翌日、海遊館へ

大阪・関西万博を1日満喫した翌日、「せっかくだから海遊館にも寄って帰ろう」と気軽に足を運んだ。ところが午前10時過ぎ、平日火曜日にもかかわらず、入口には長蛇の列。やはり“良いもの”には人が集まるのだと実感した。

ブログも同じで、私が好き勝手に書く記事はあまり読まれず、PVが伸びるのは風俗体験談ばかり。人々が関心を寄せるのは、常に「刺激的なもの」だ。ミステリーや官能小説が売れるのも同じ構図だろう。

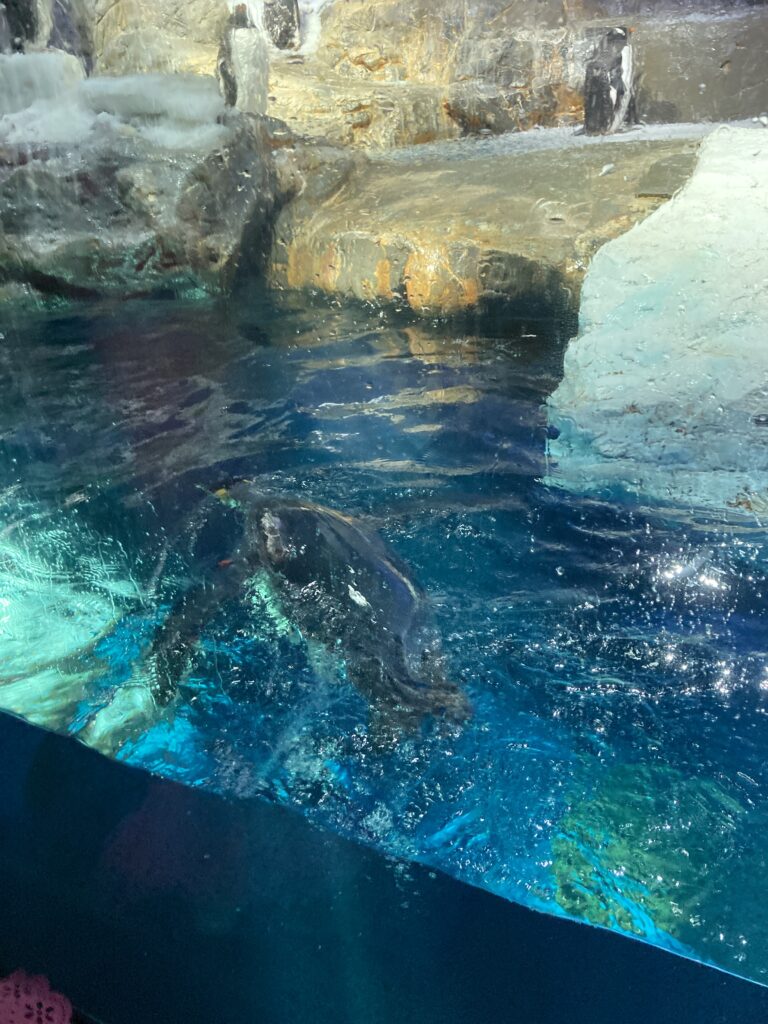

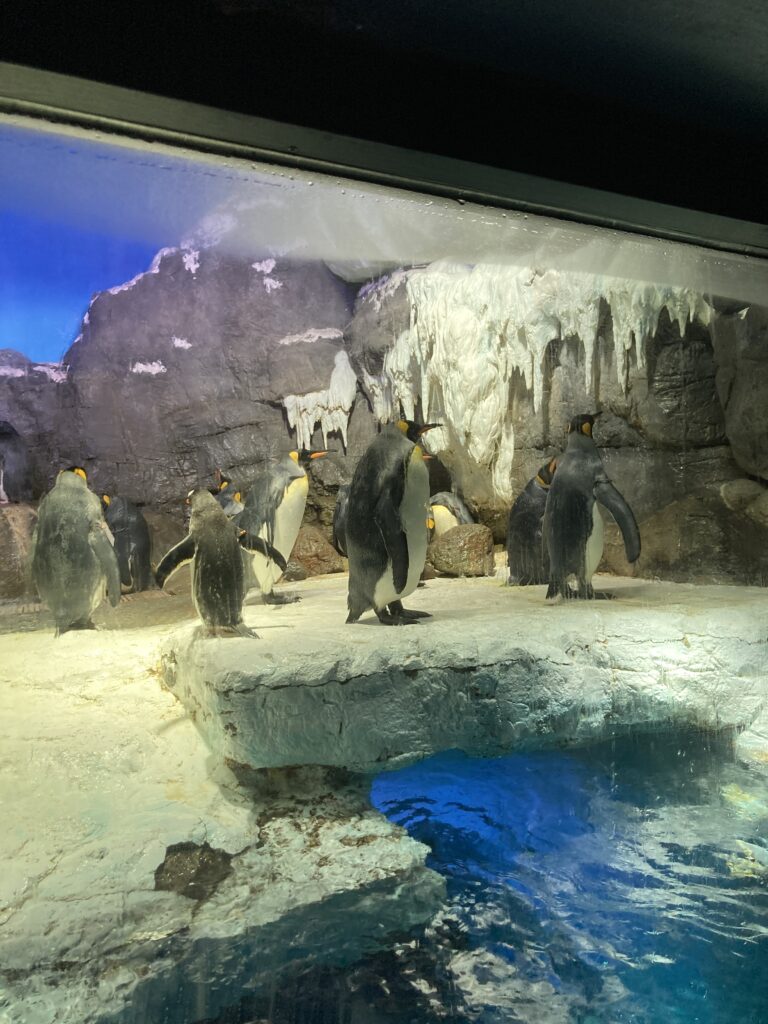

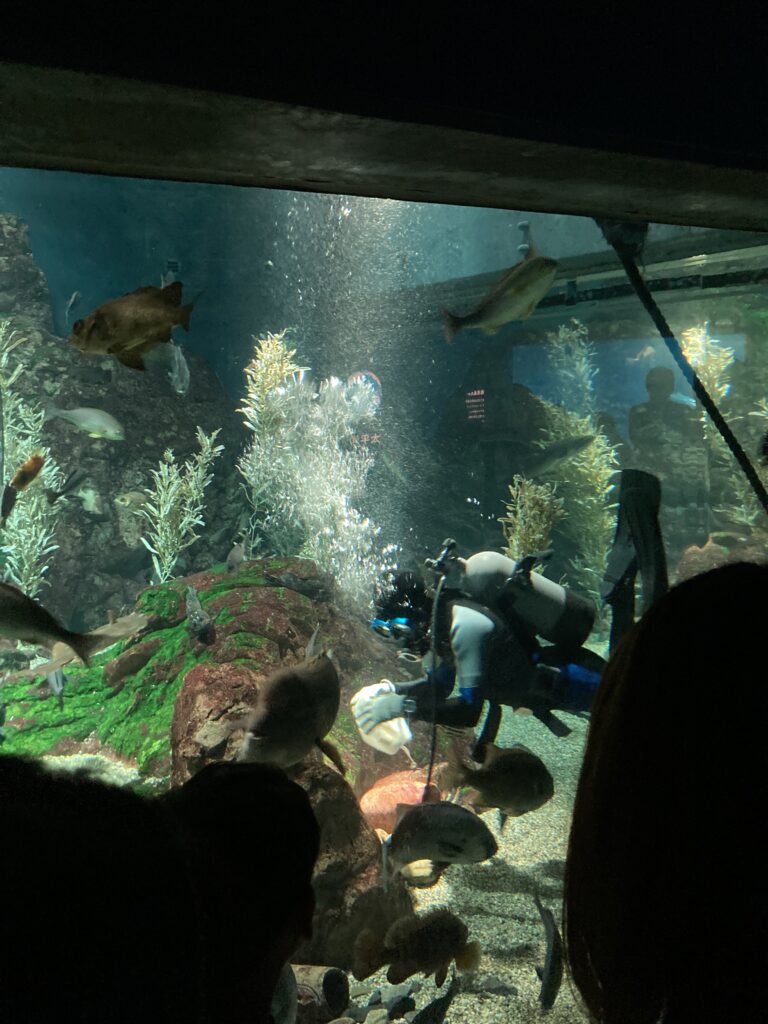

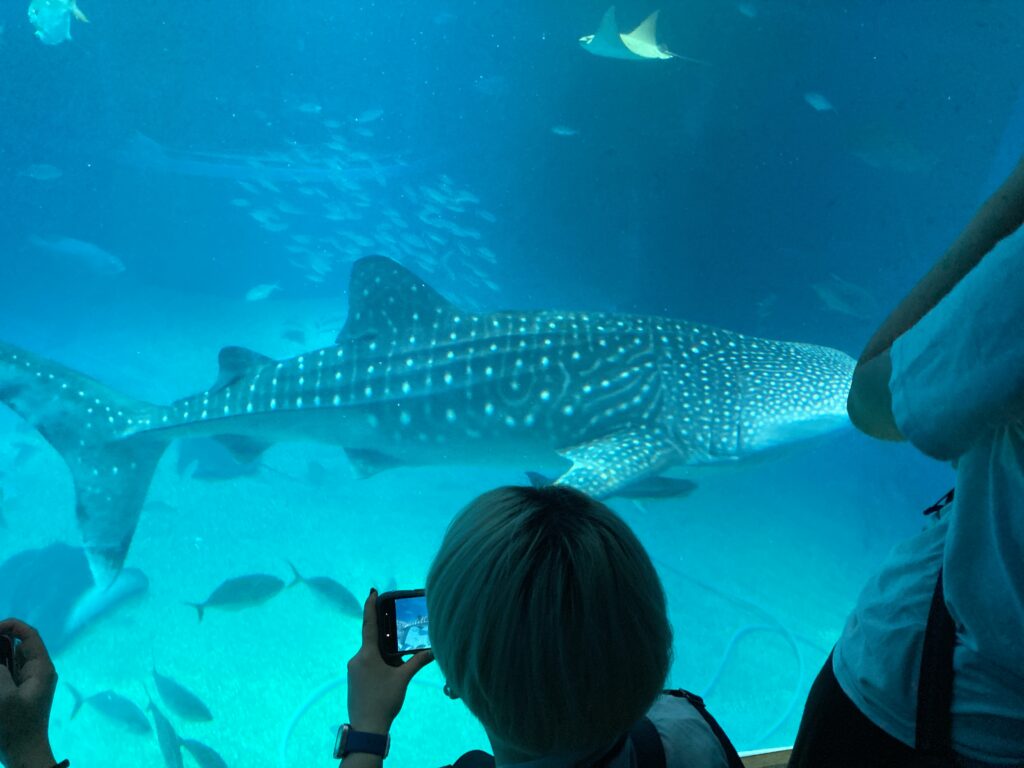

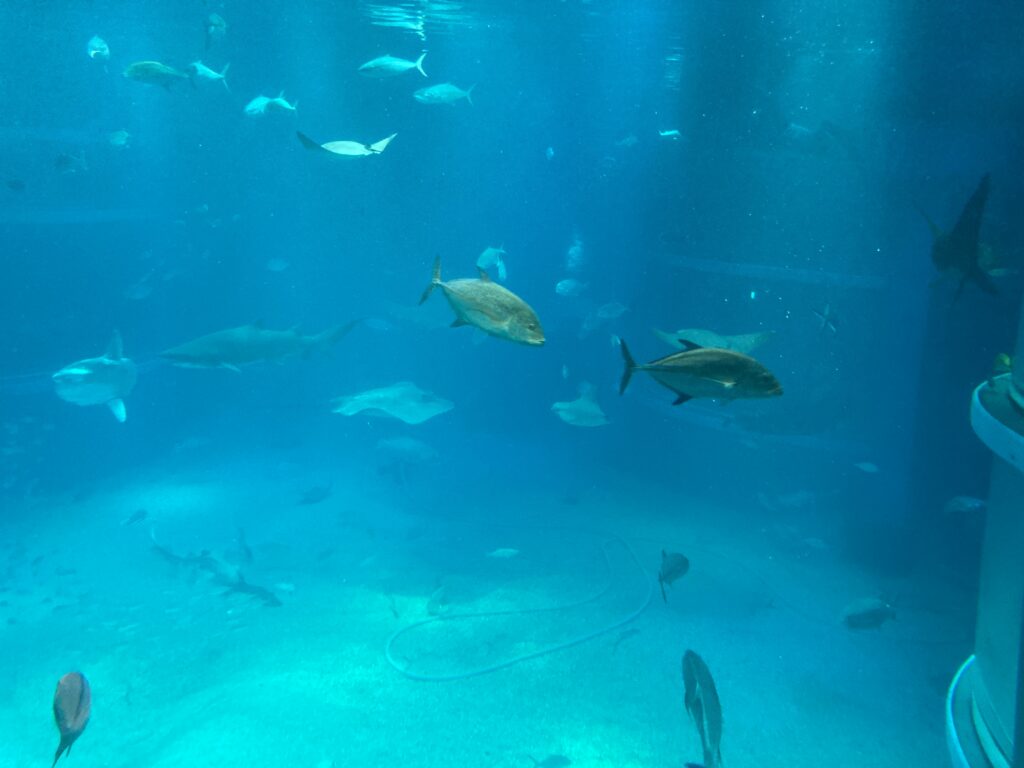

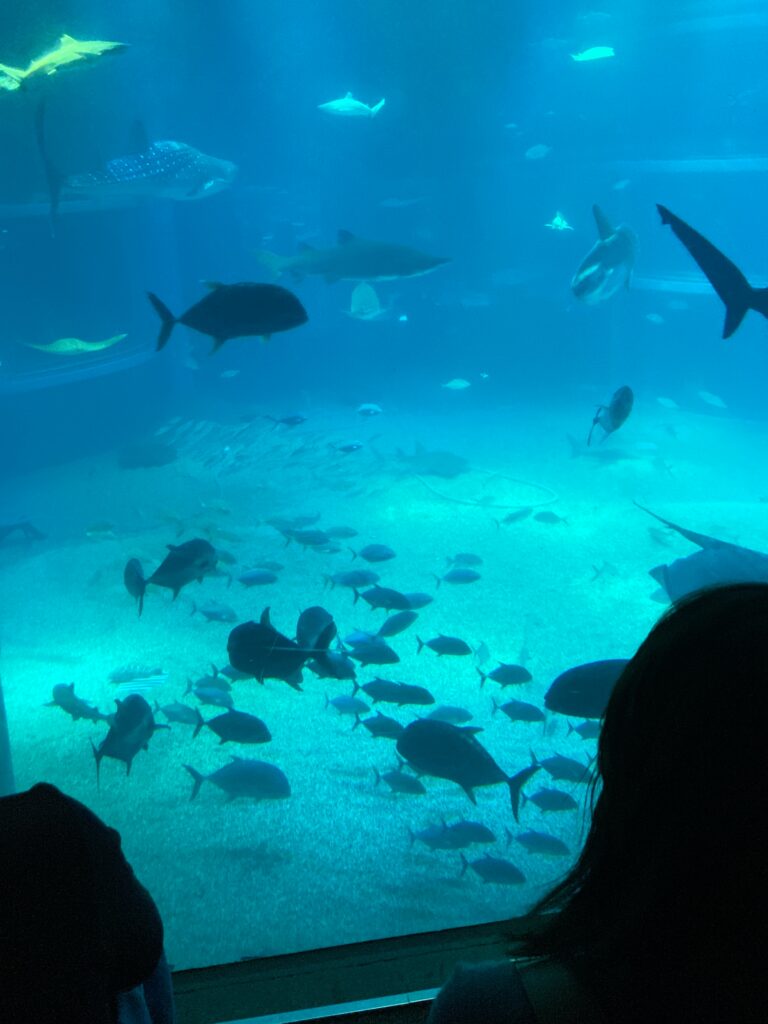

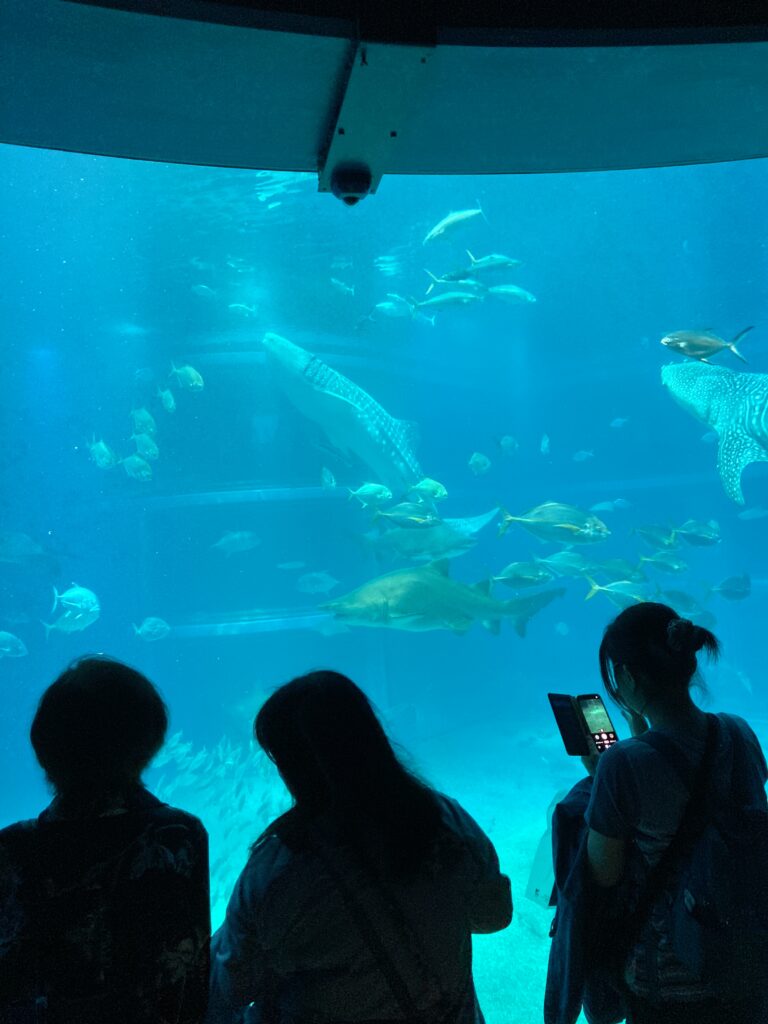

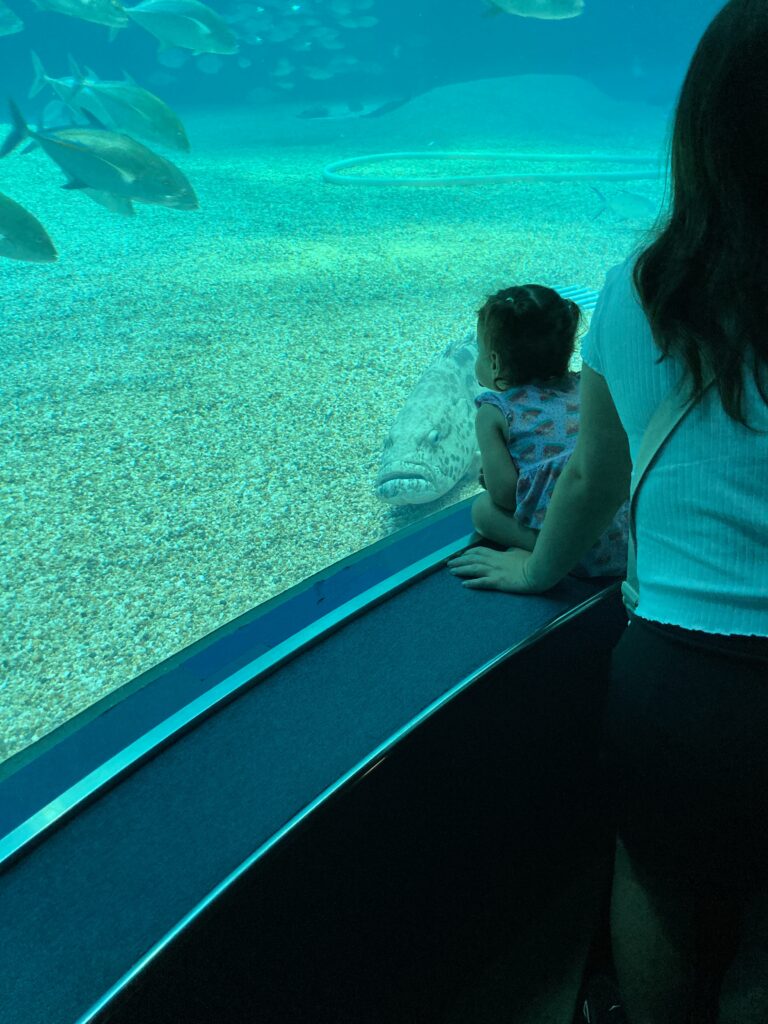

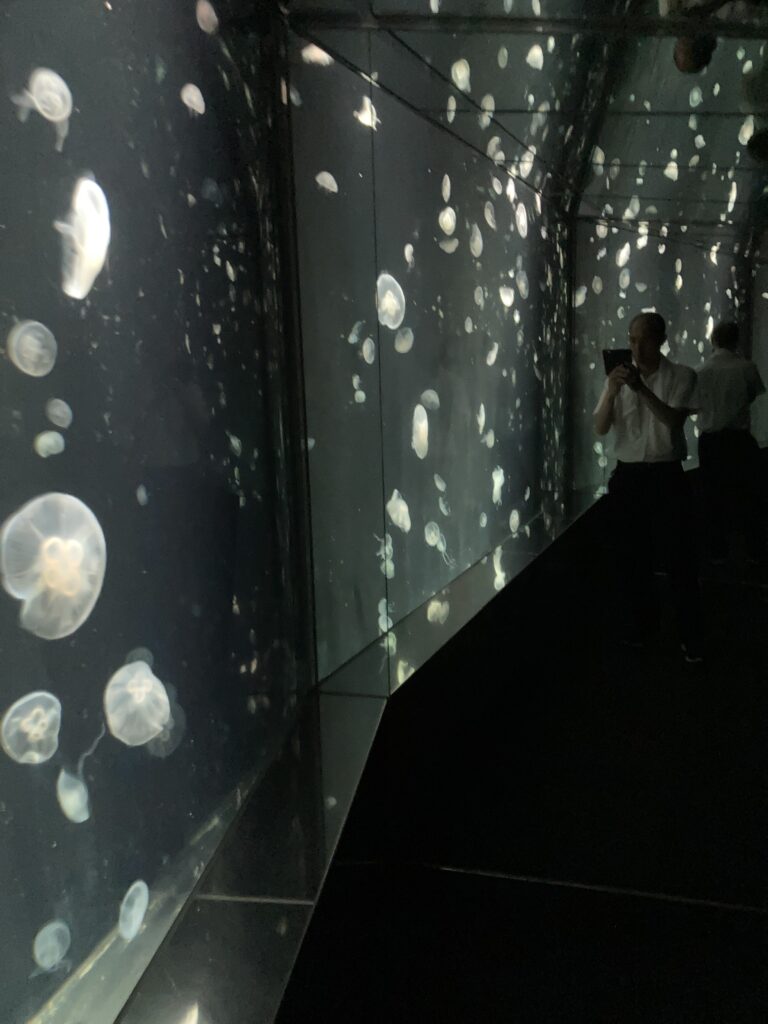

太平洋を丸ごと再現するスケール

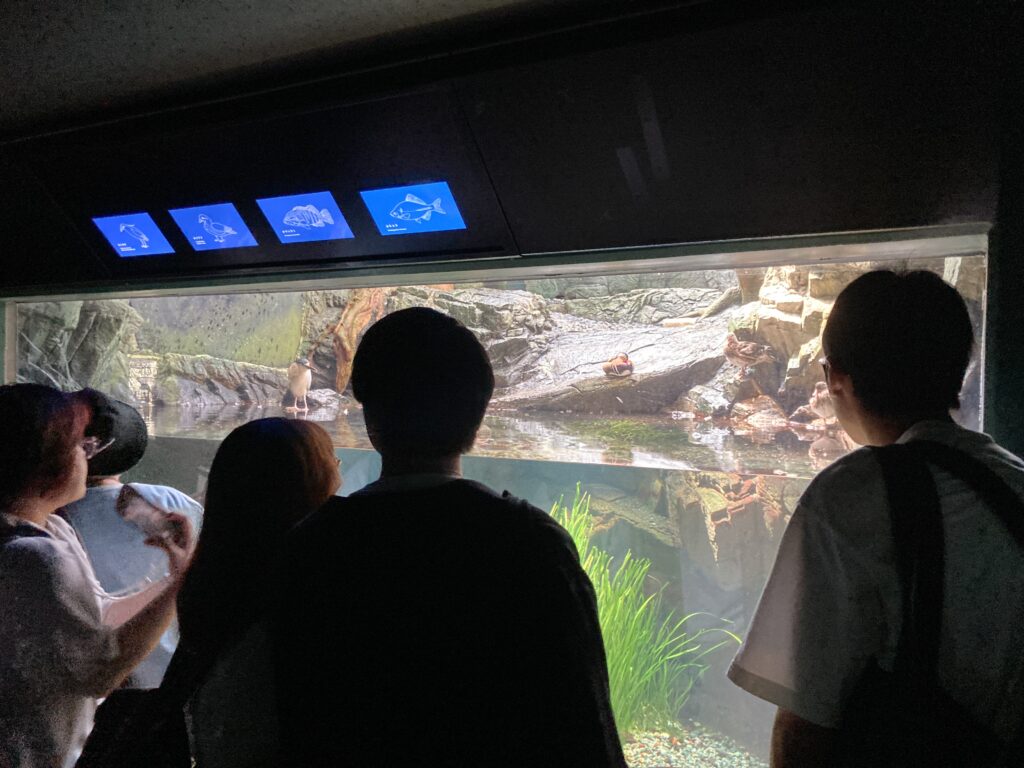

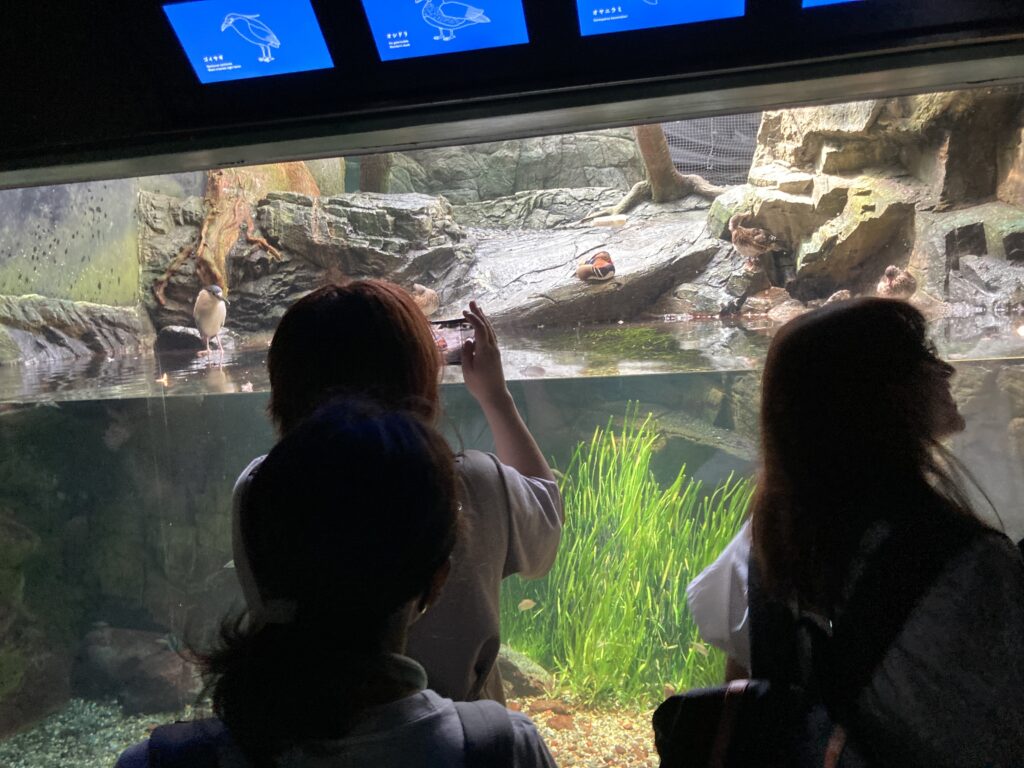

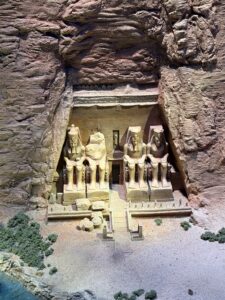

海遊館の魅力はなんといってもスケールの大きさだ。太平洋を北から南へめぐる構成はわかりやすく、それだけで壮大な旅をしている気分になれる。まさに“大阪的発想”が詰まった水族館だ。

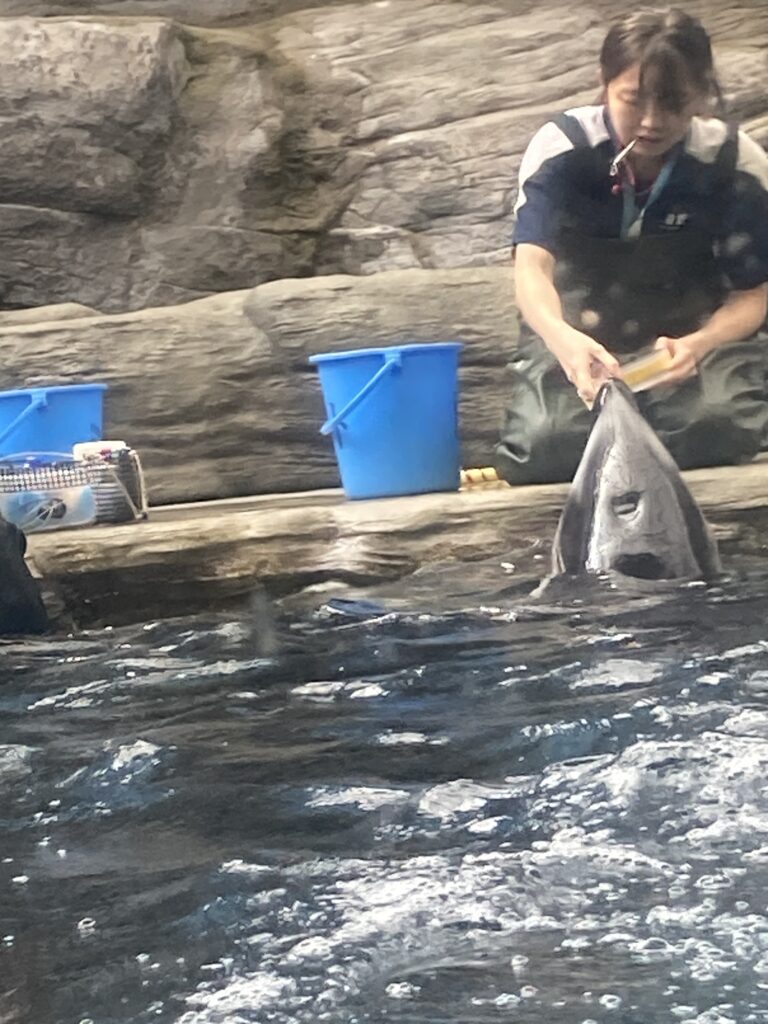

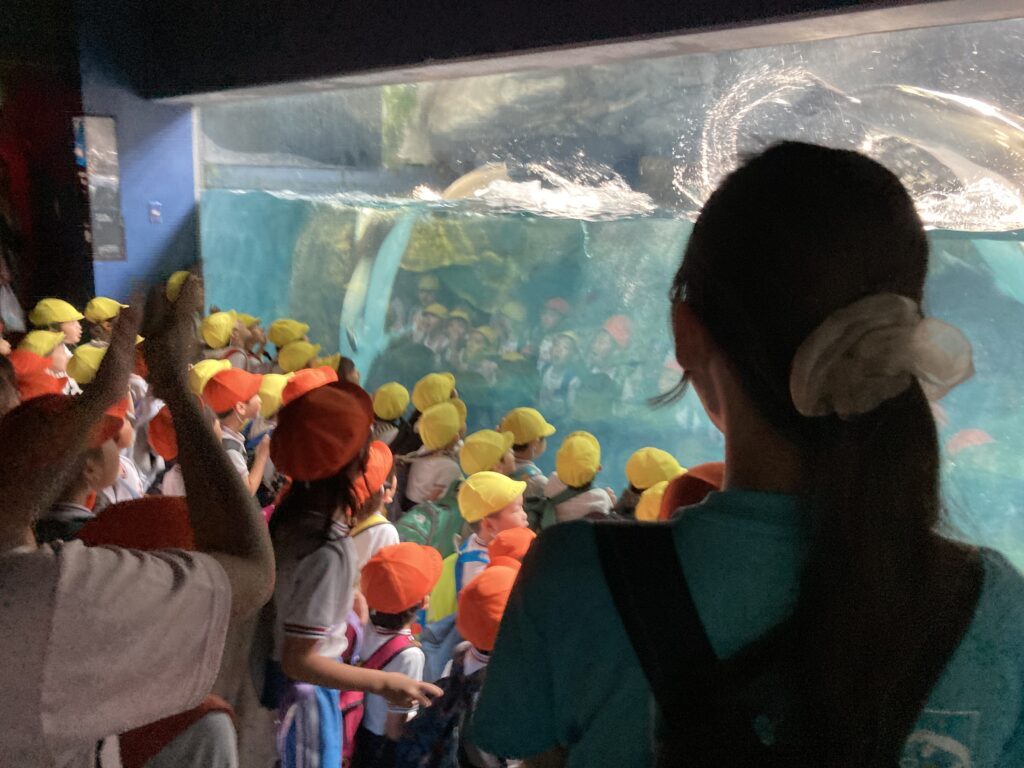

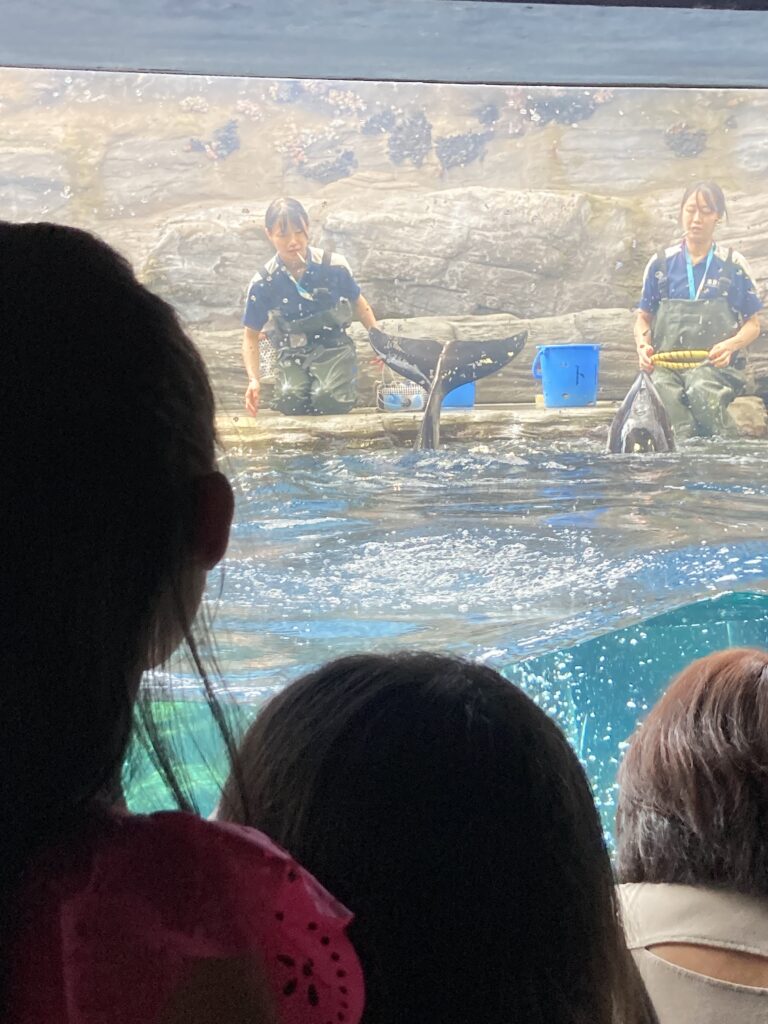

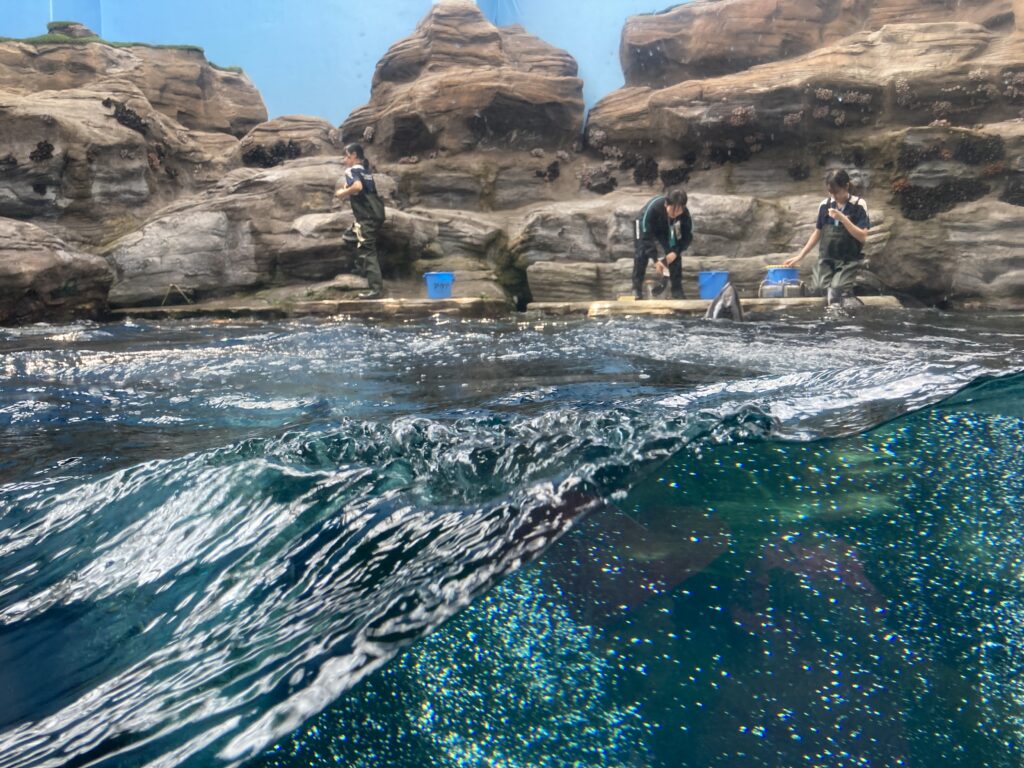

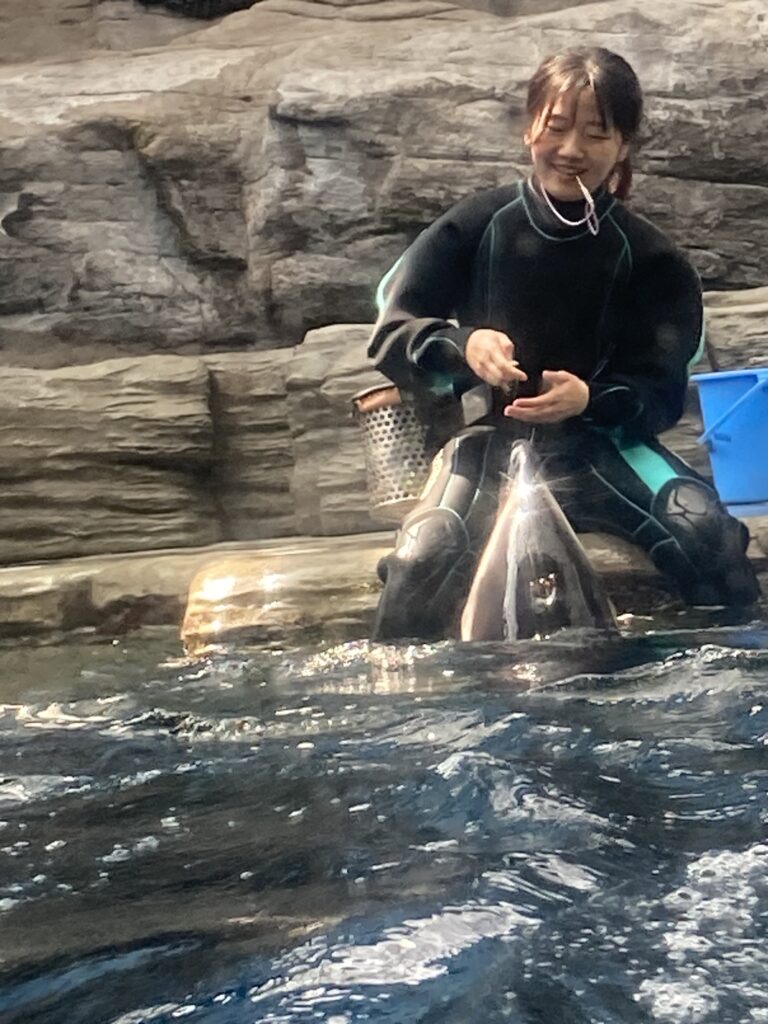

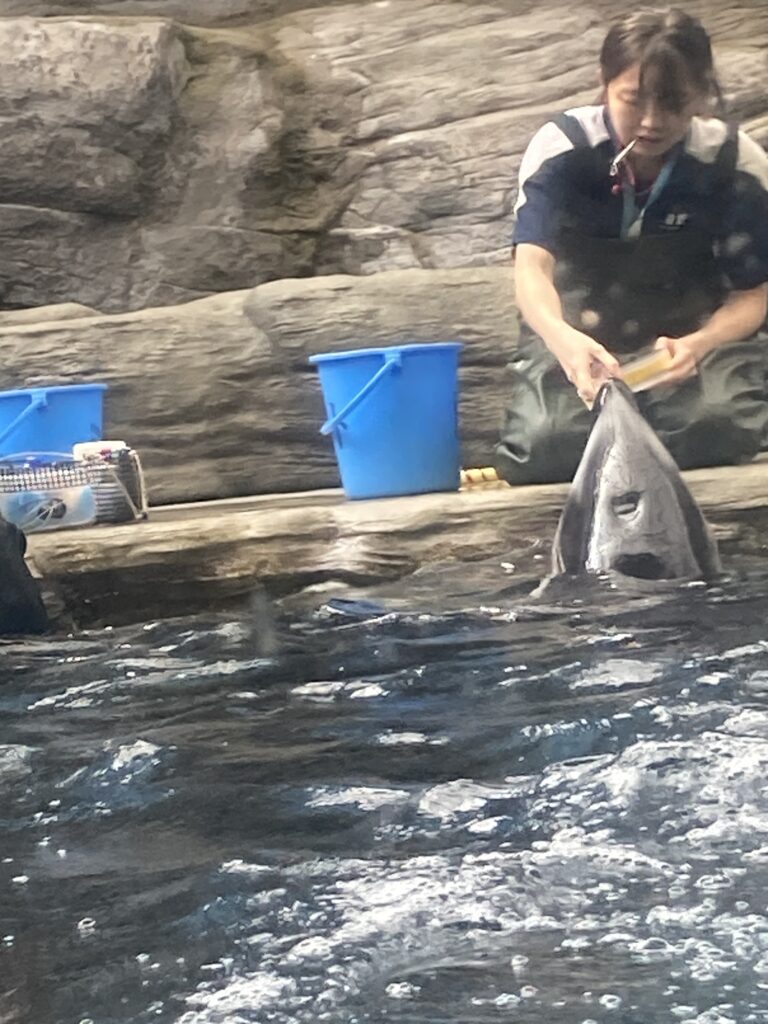

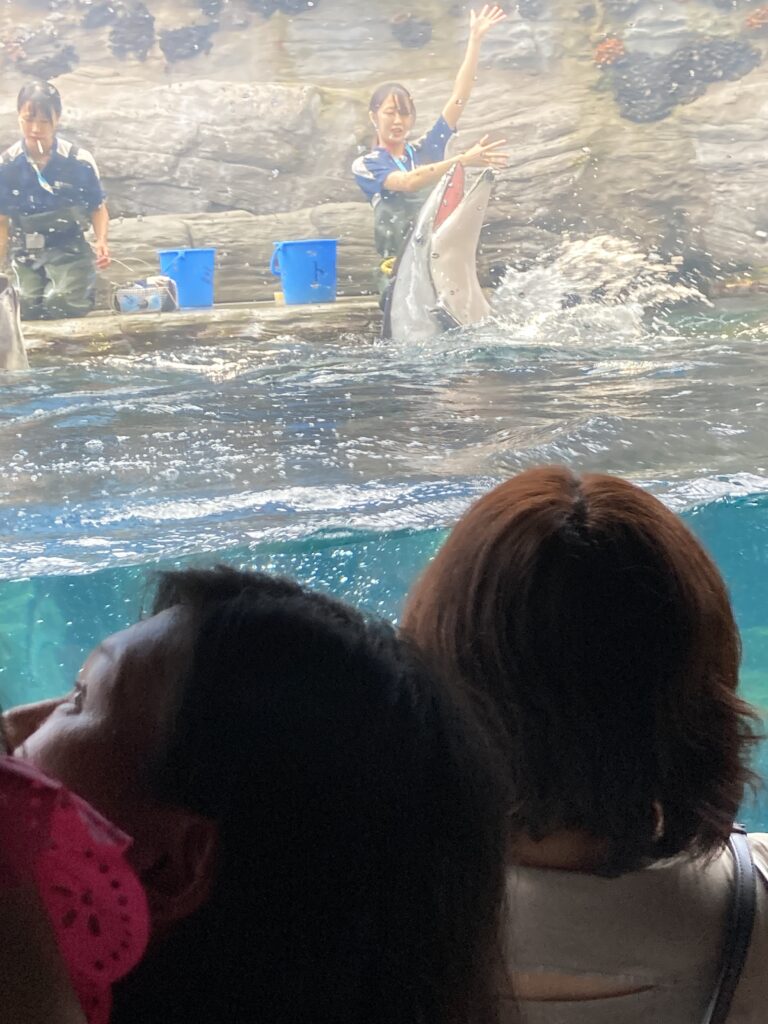

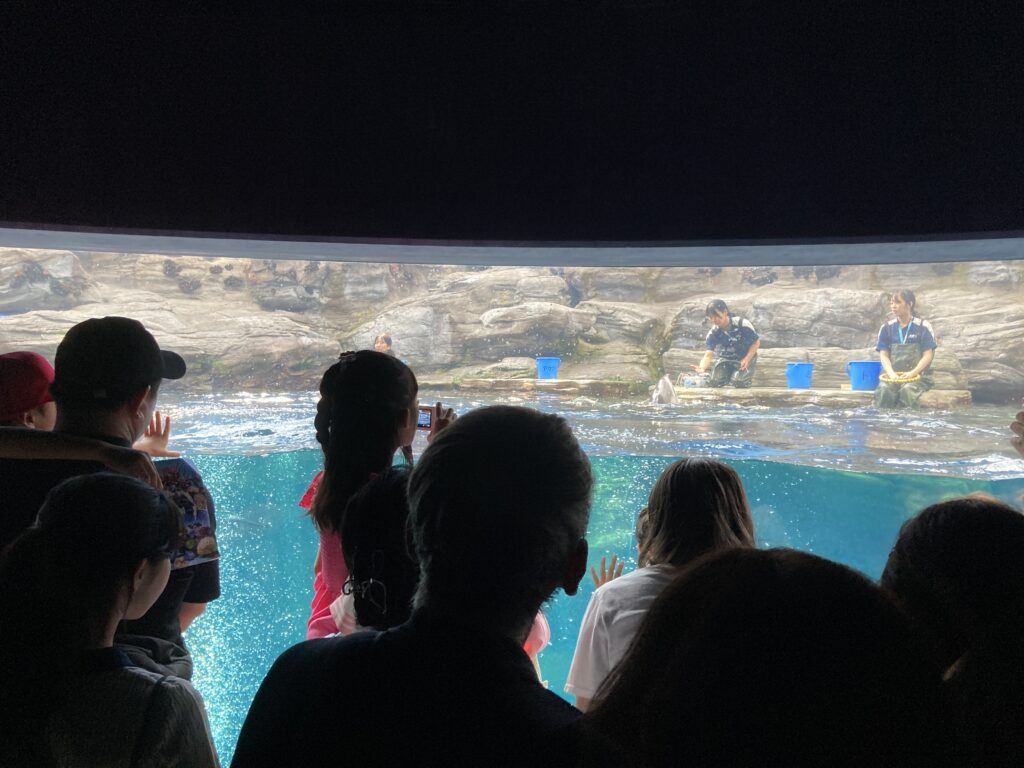

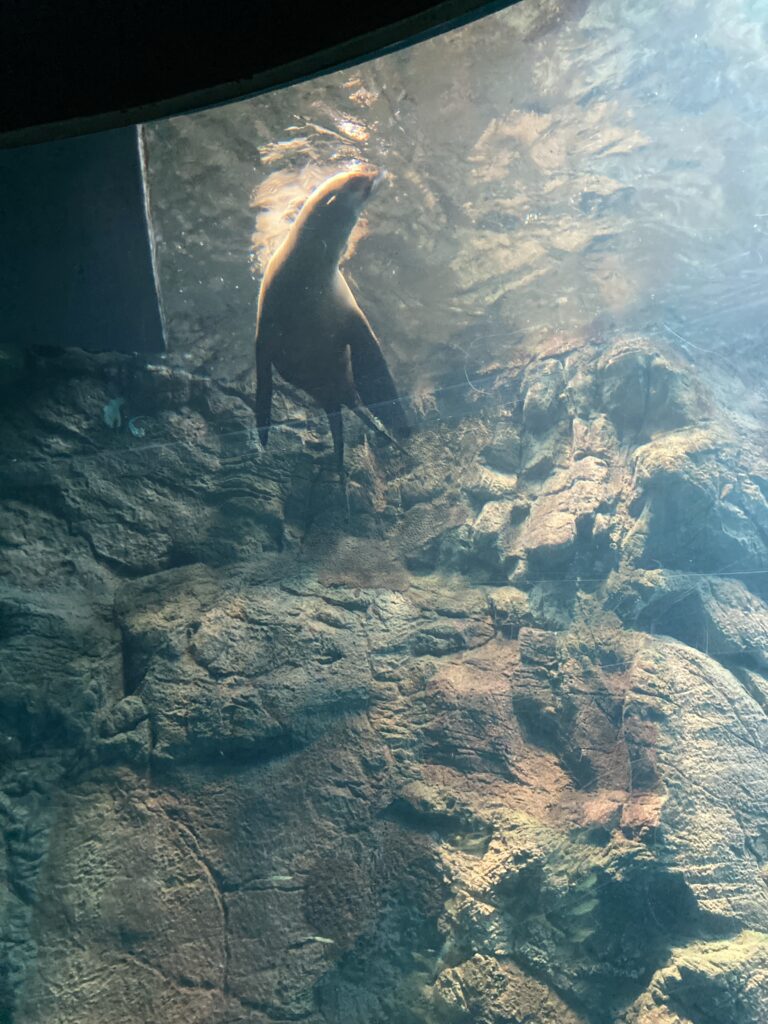

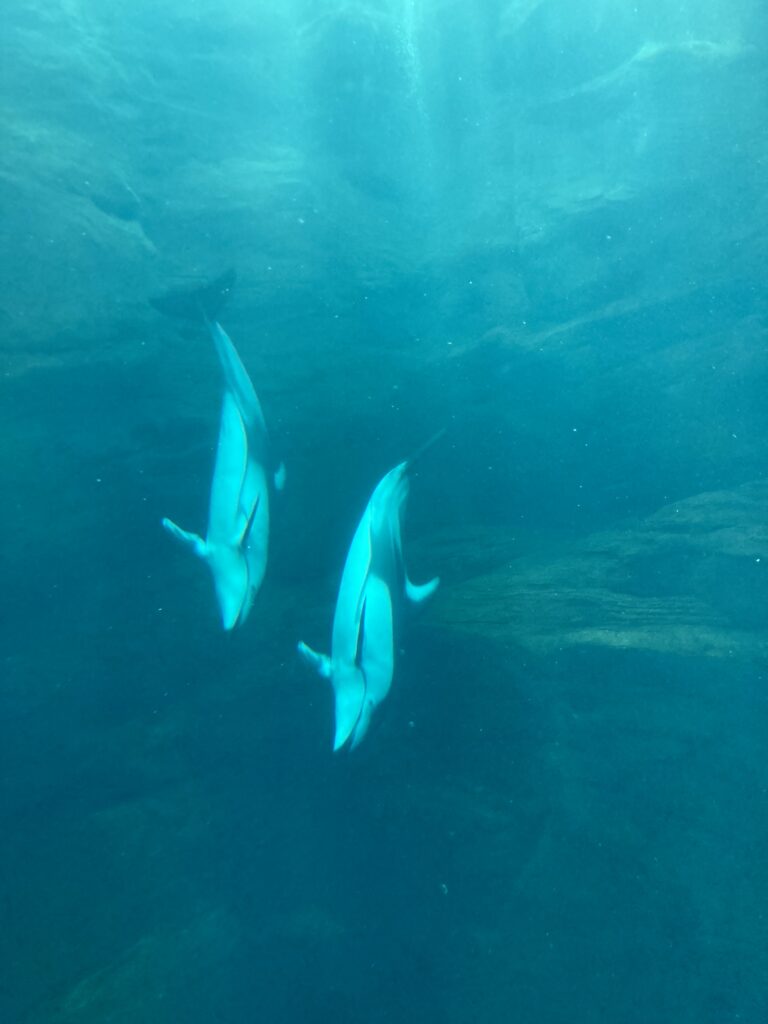

館内には幼稚園や小学校の団体も多く、イルカが水面に飛び跳ねるたびに子どもたちが歓声を上げていた。女性トレーナーに餌をもらいながら芸を披露するイルカたちを眺めていると、「この環境は彼らにとって楽しいのだろうか」と考えてしまう。外の大海を知らないからこそ楽しげに見えるのかもしれない。ふと自分の人生とも重ねてしまった――もっと広い世界があるのではと思いながらも、日々の小さな安心にとどまっているのではないか、と。

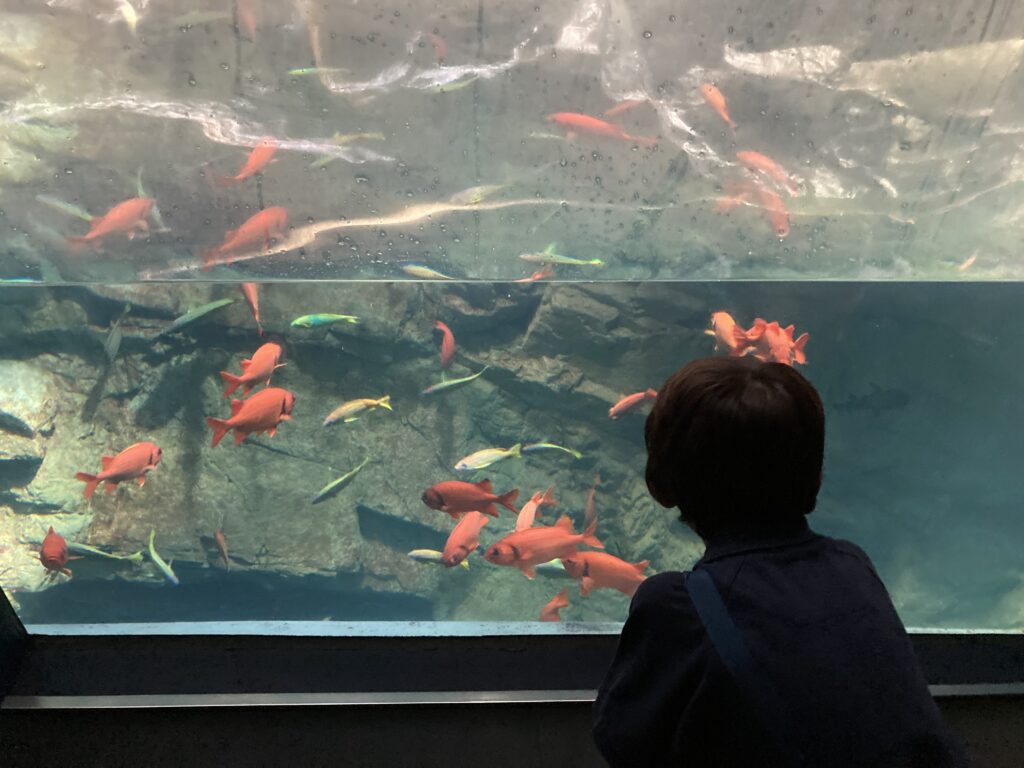

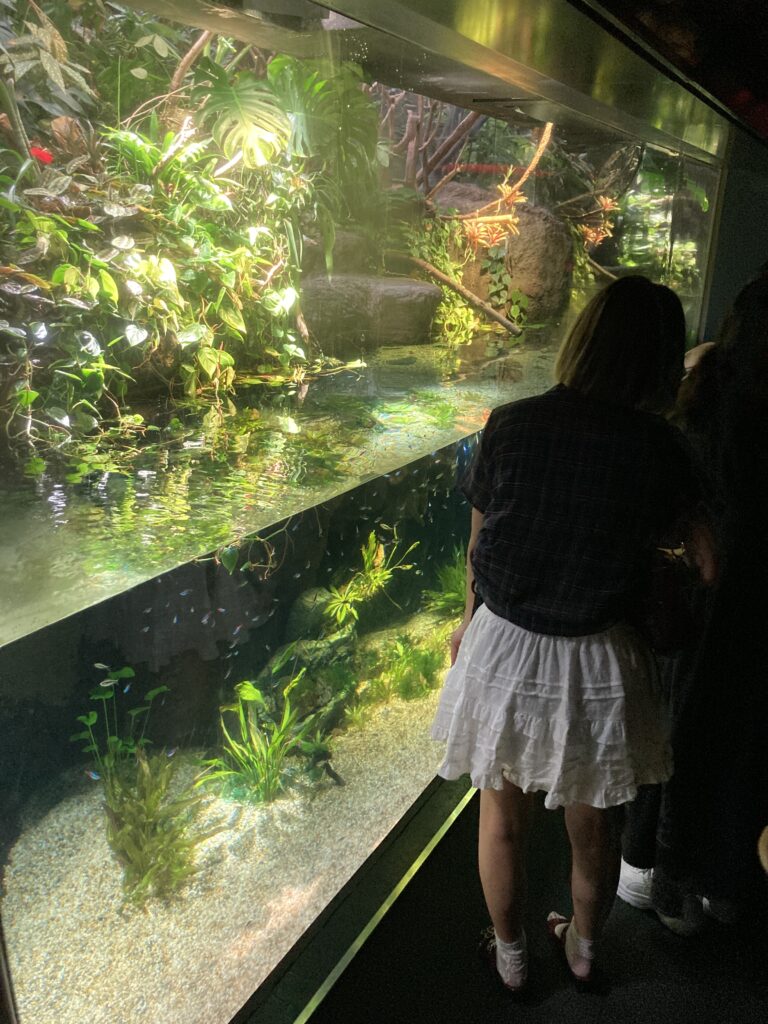

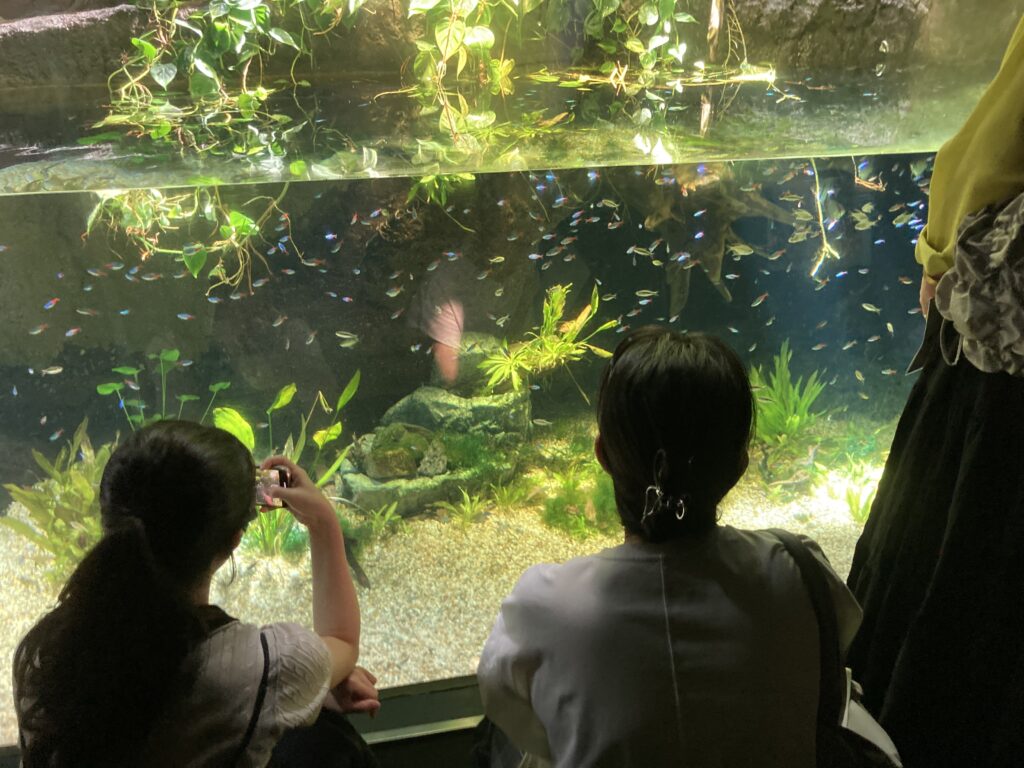

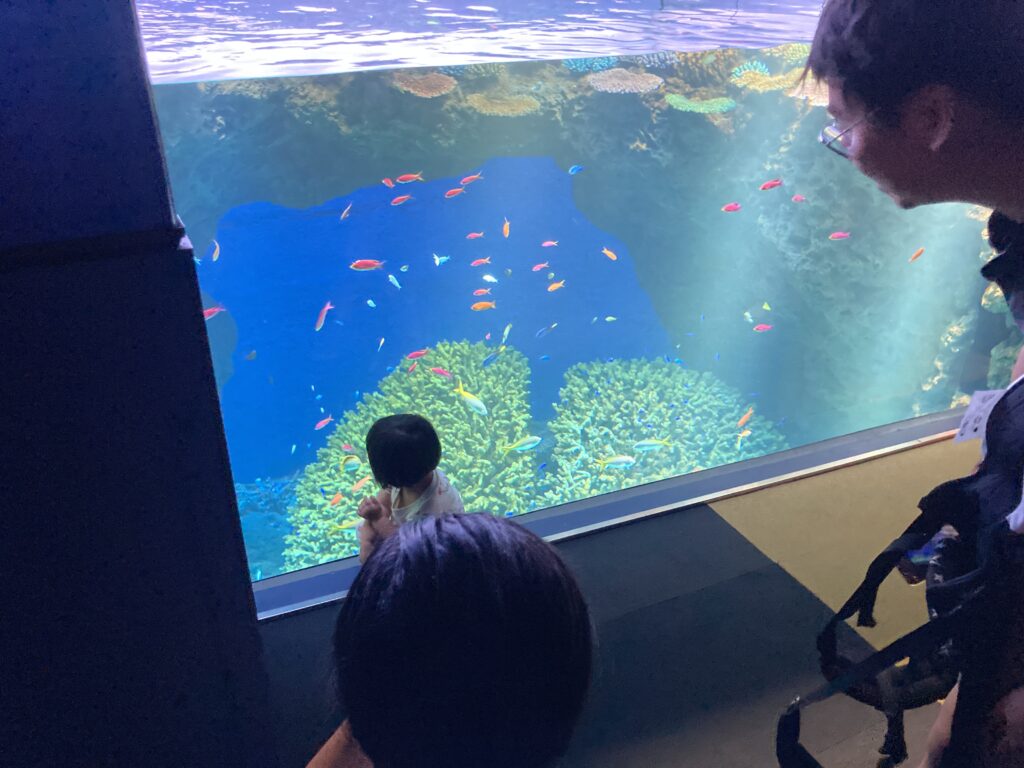

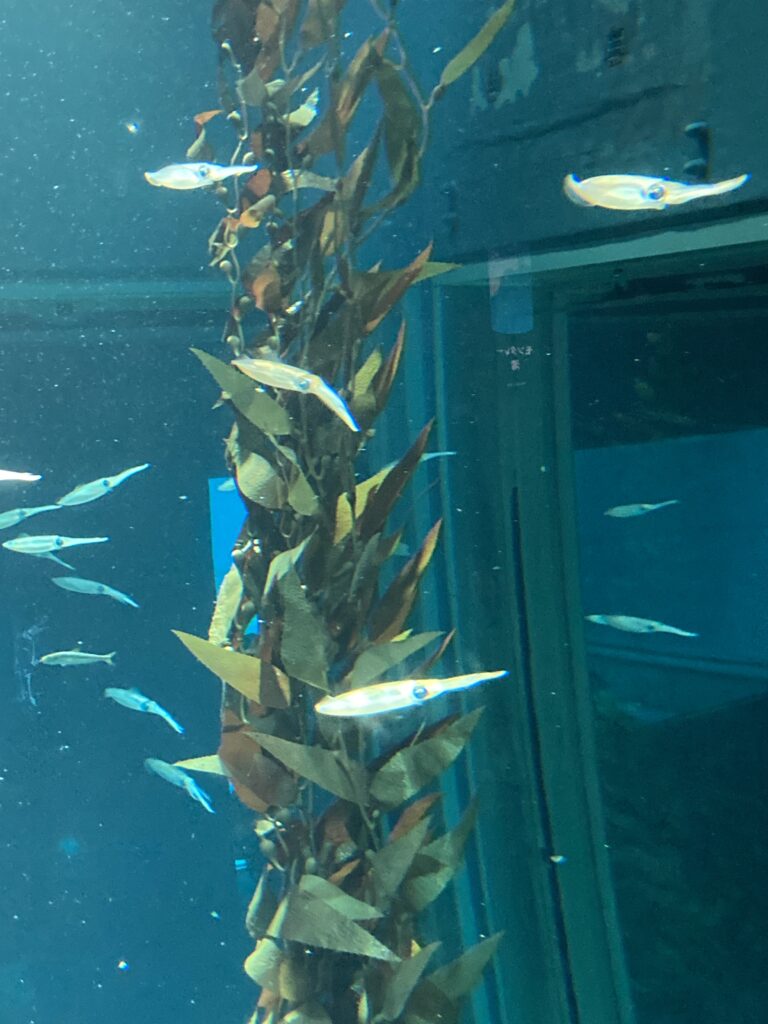

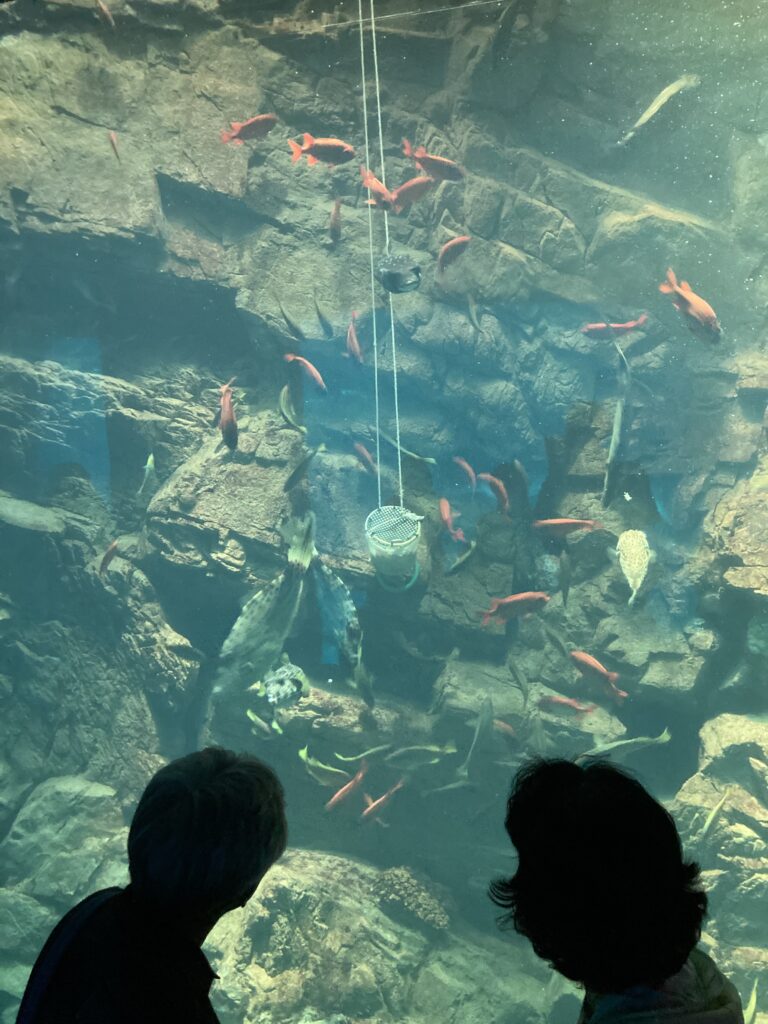

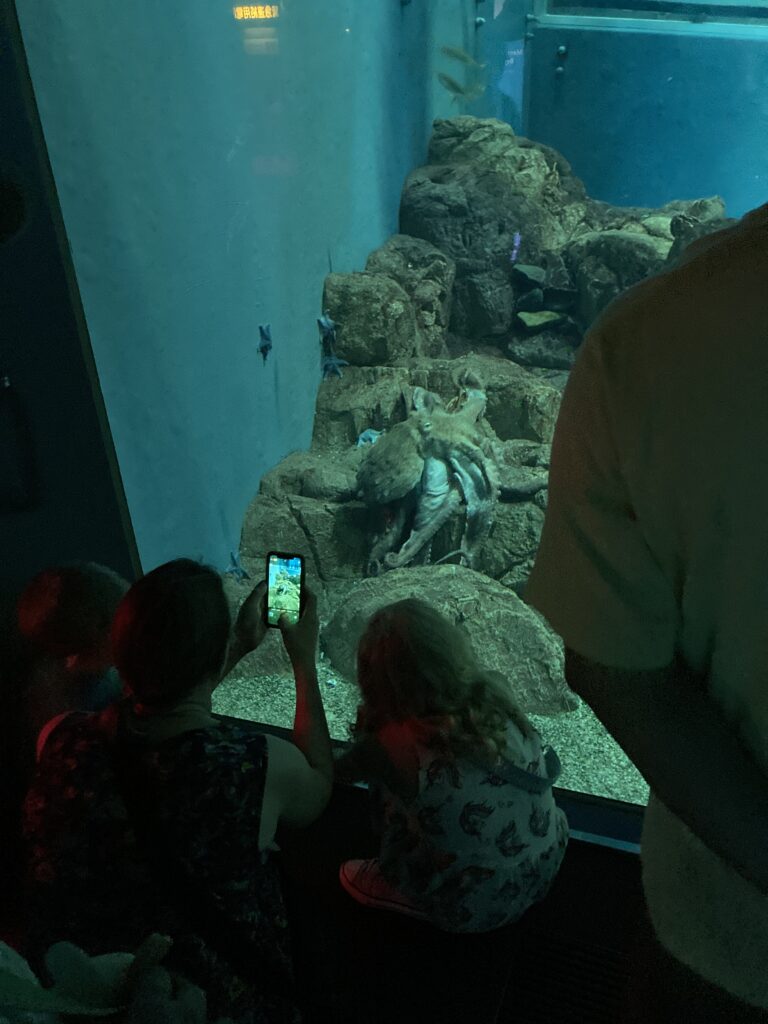

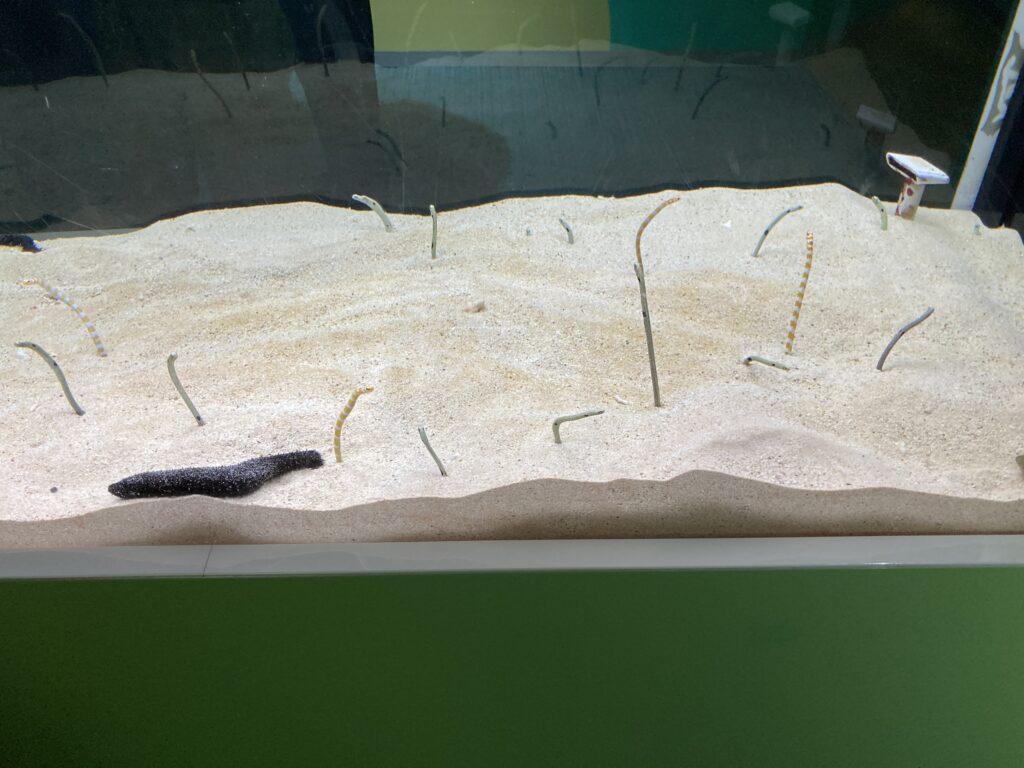

熱帯魚と商売の発想

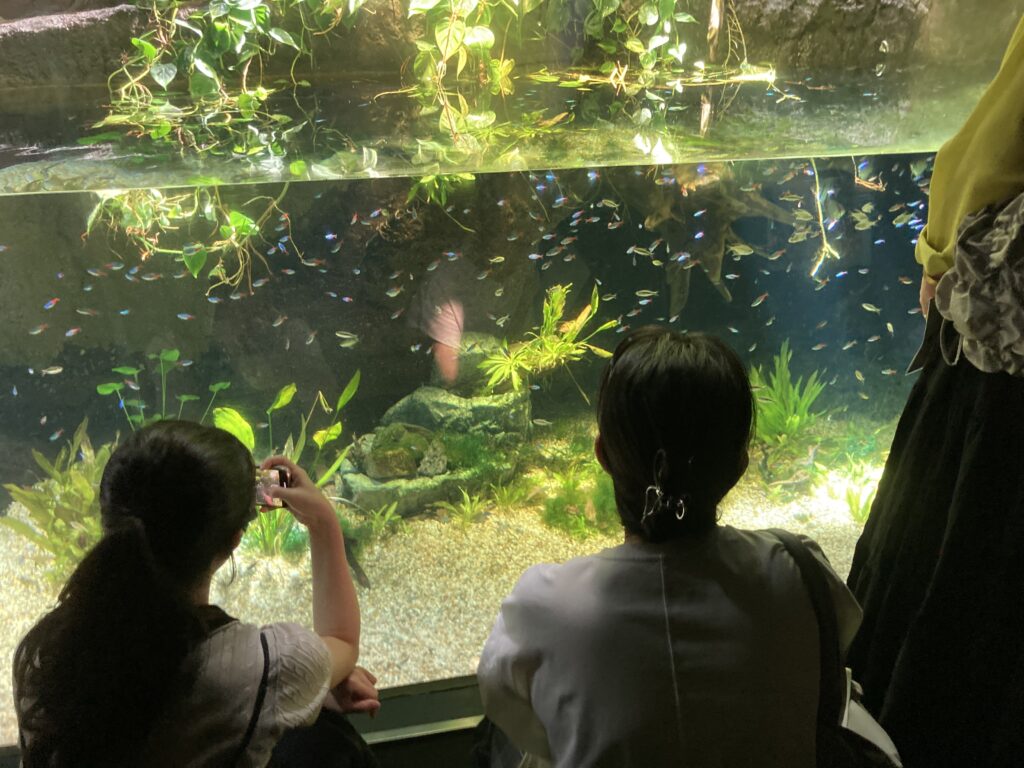

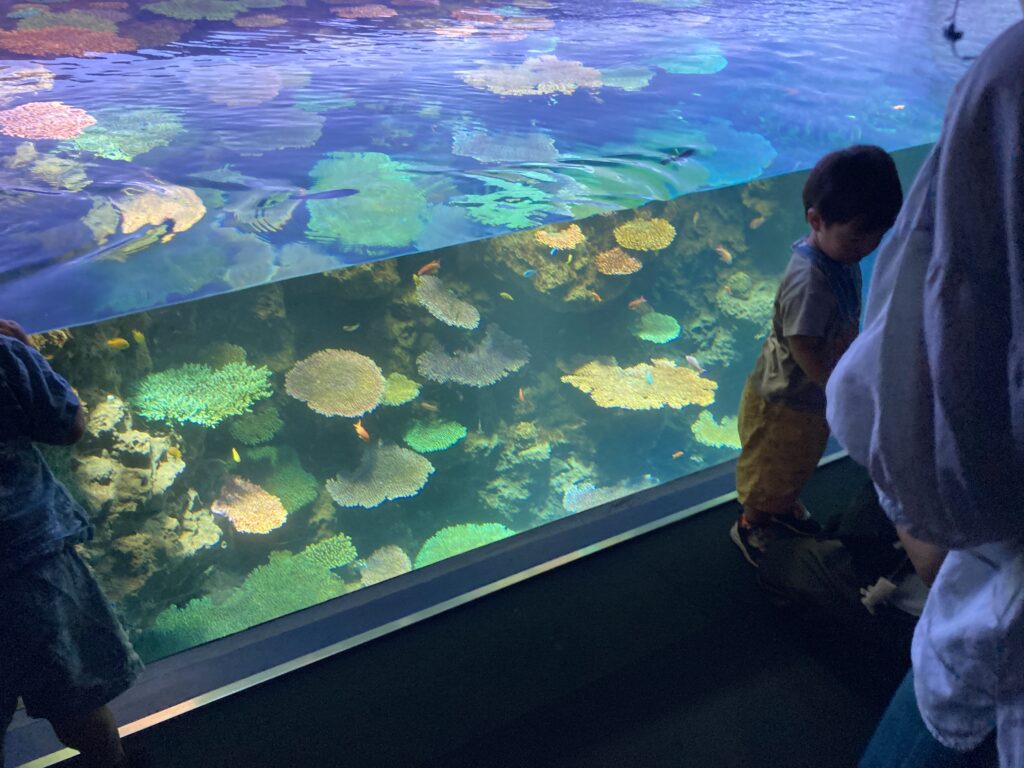

熱帯魚の水槽では、青く輝くネオンテトラに目を奪われた。幼い頃、兄が飼っていた懐かしい魚だ。40年前、日本は「海外から持ち込めば商売になる」時代で、近江商人もまた各地の特産品を運び売ってきた。きらびやかに泳ぐ魚たちを見ながら、「人を楽しませて価値を提供する」という点で、水族館の展示も商売の本質は同じだと感じた。

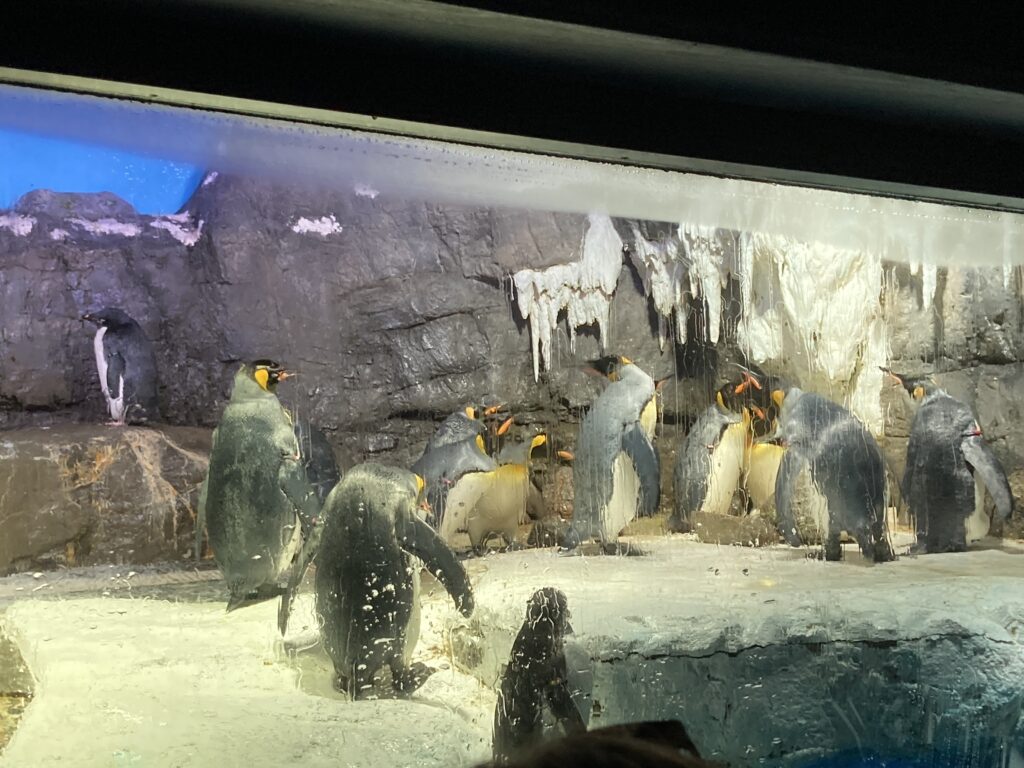

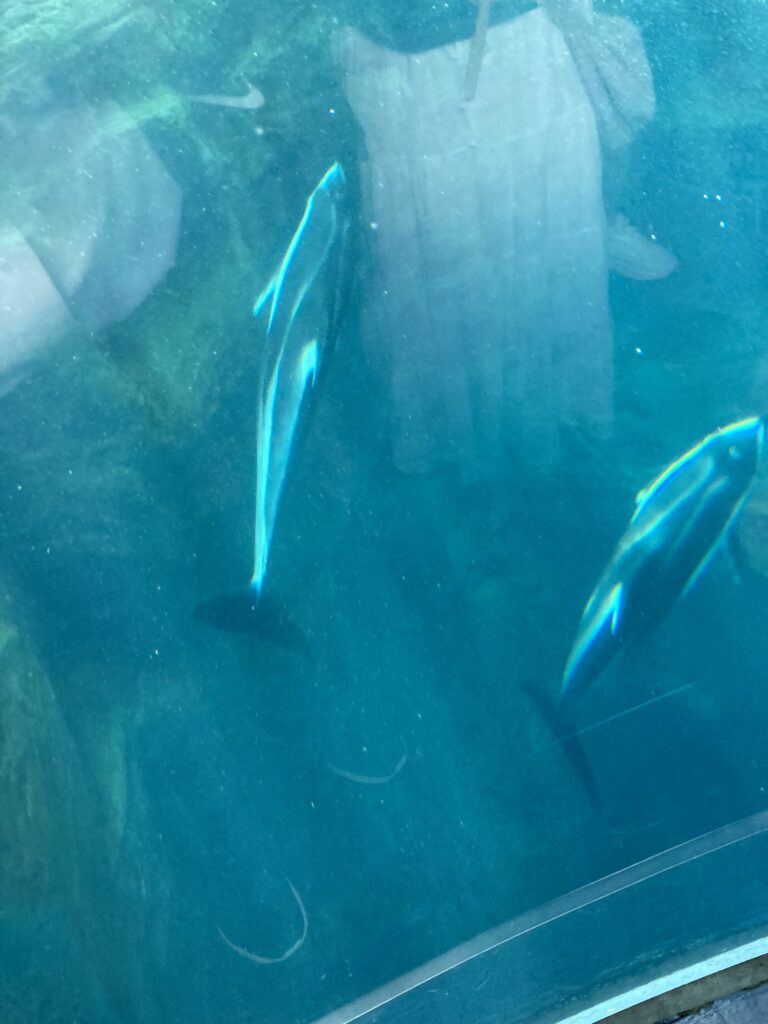

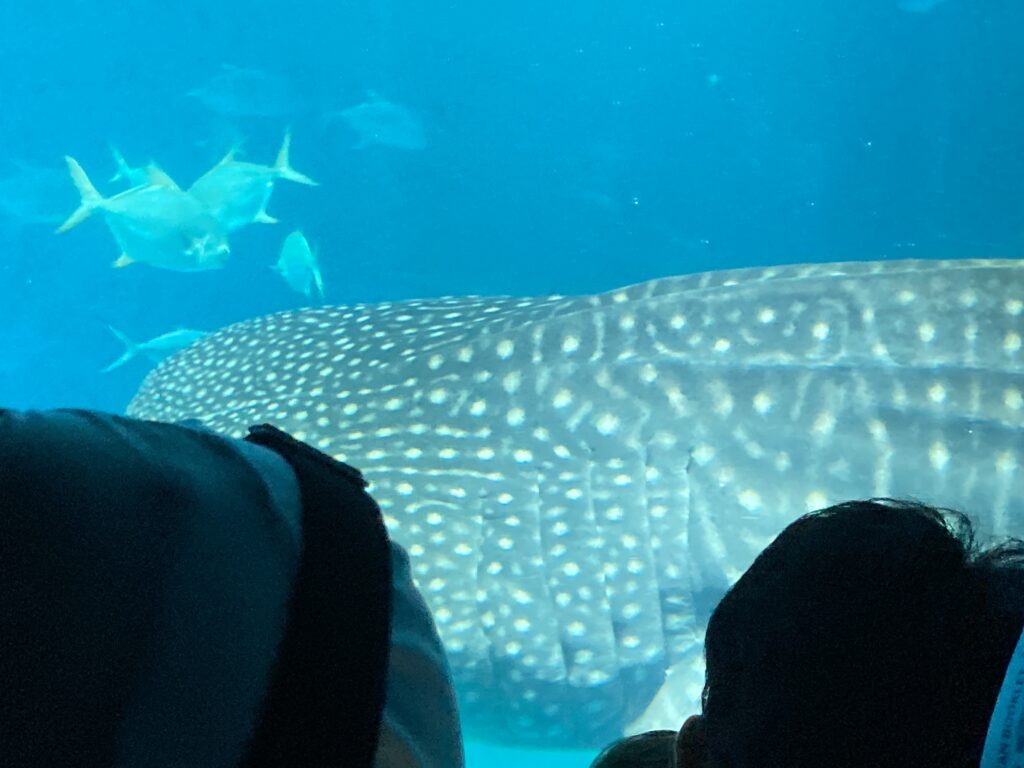

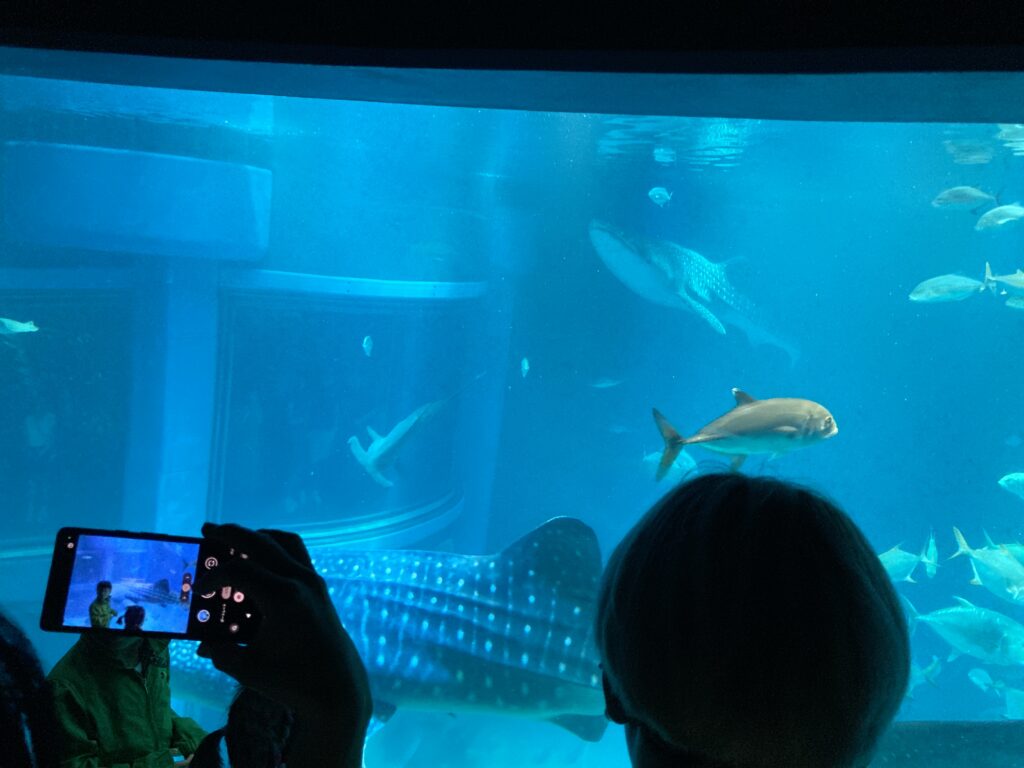

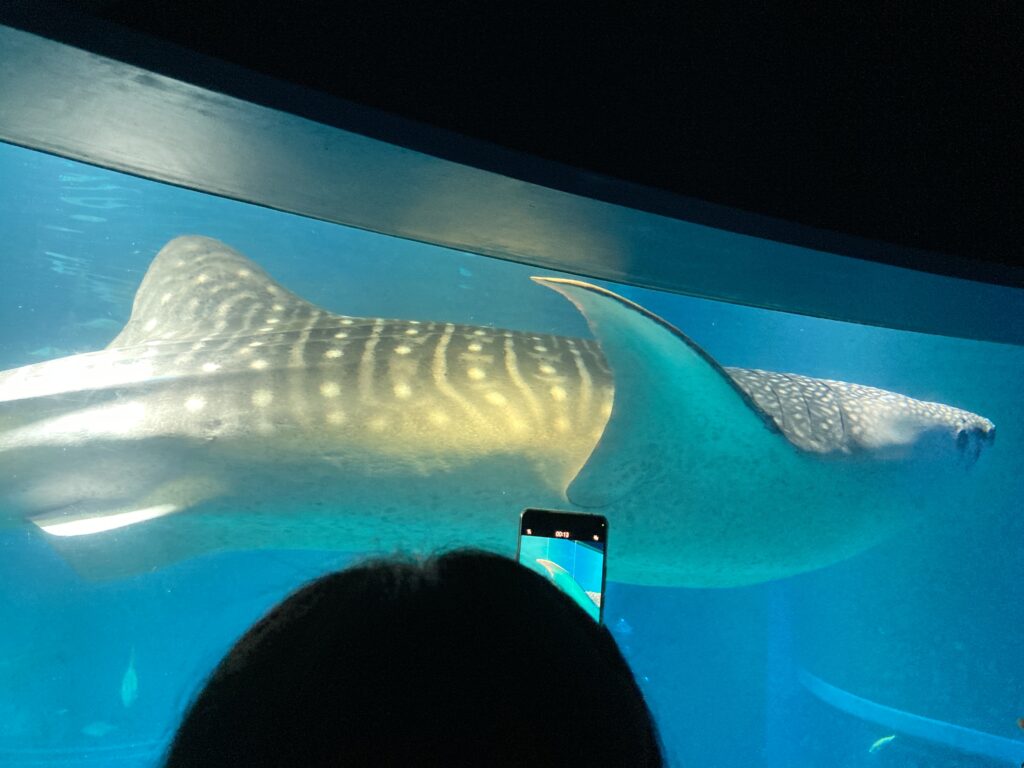

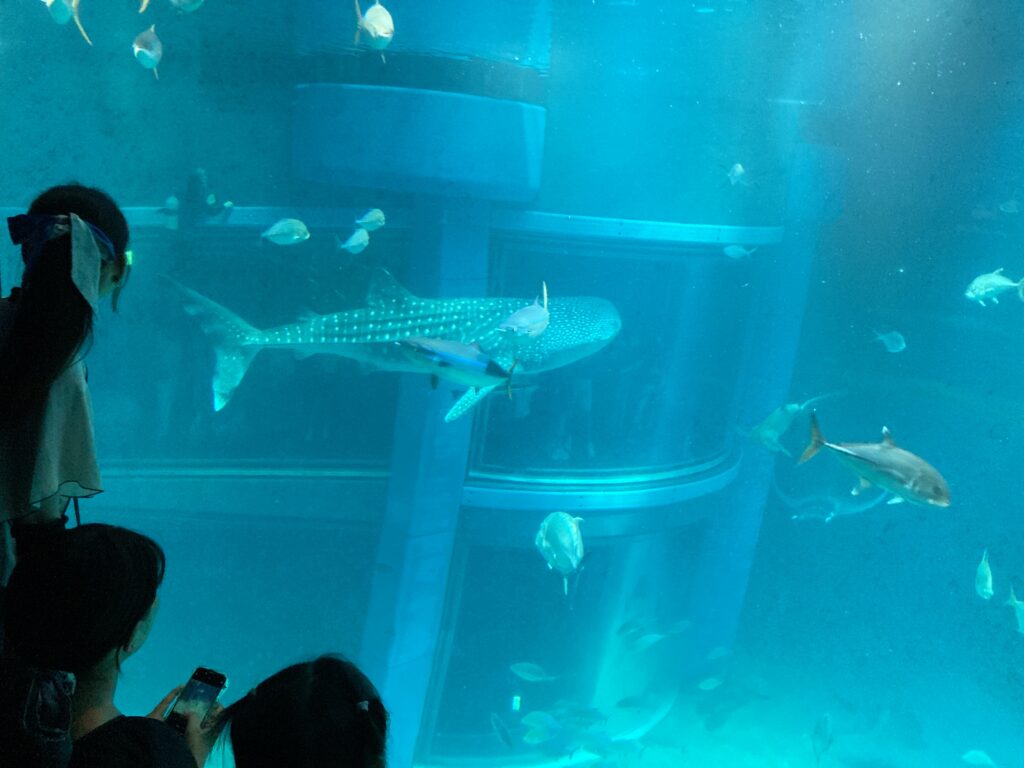

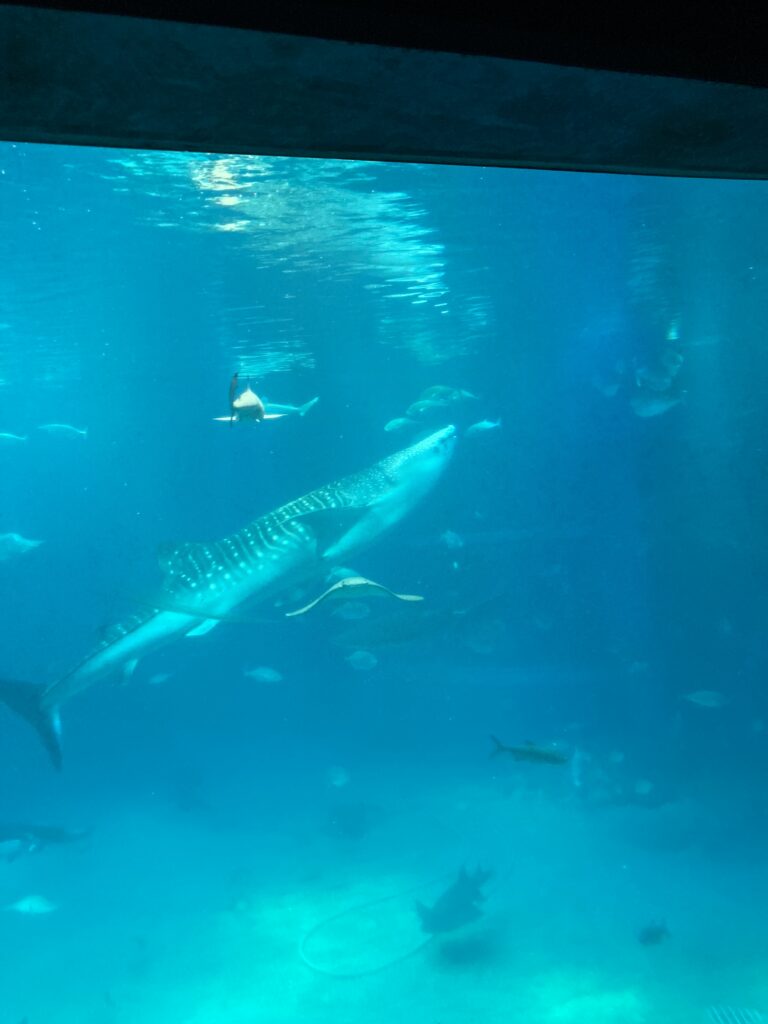

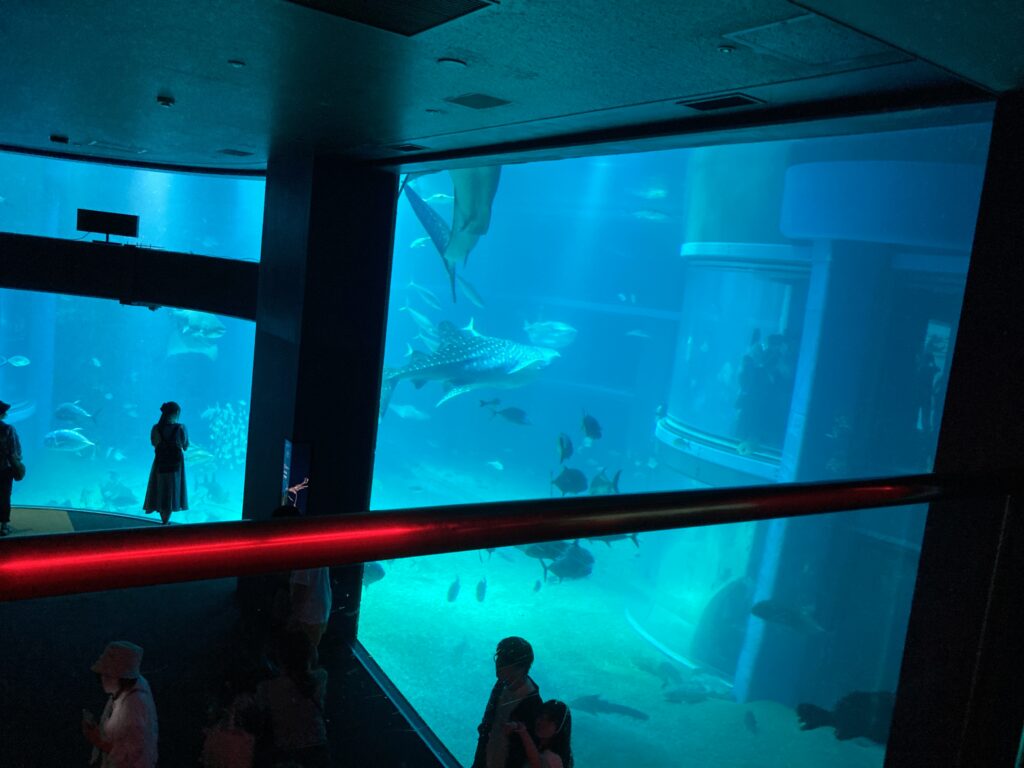

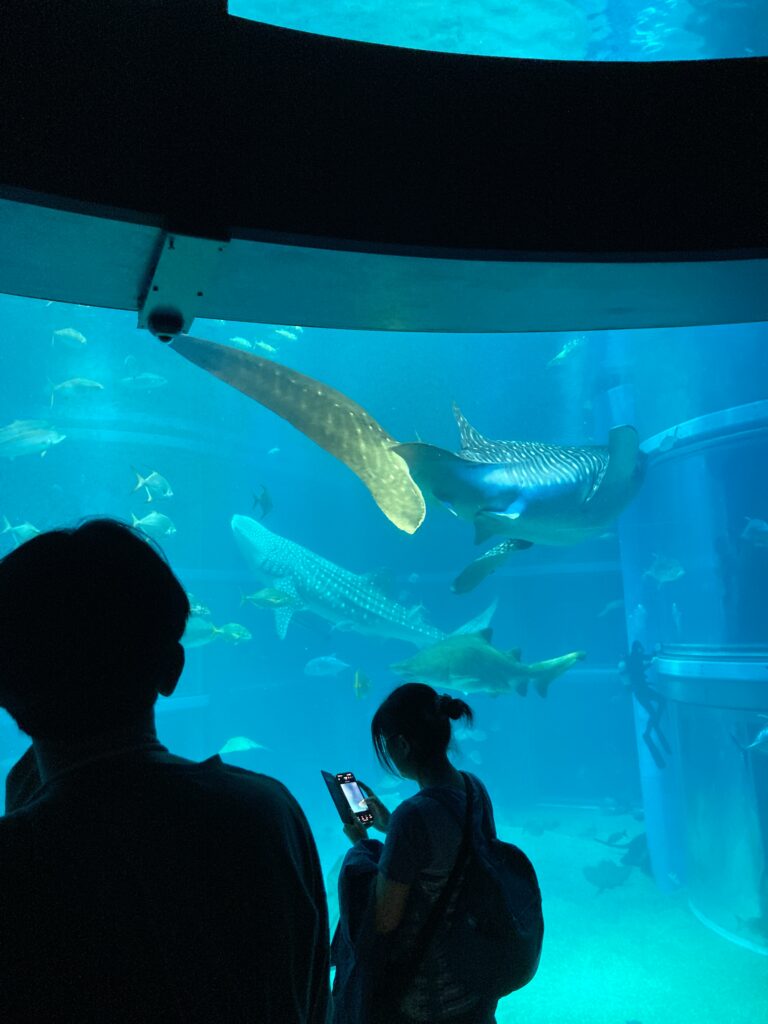

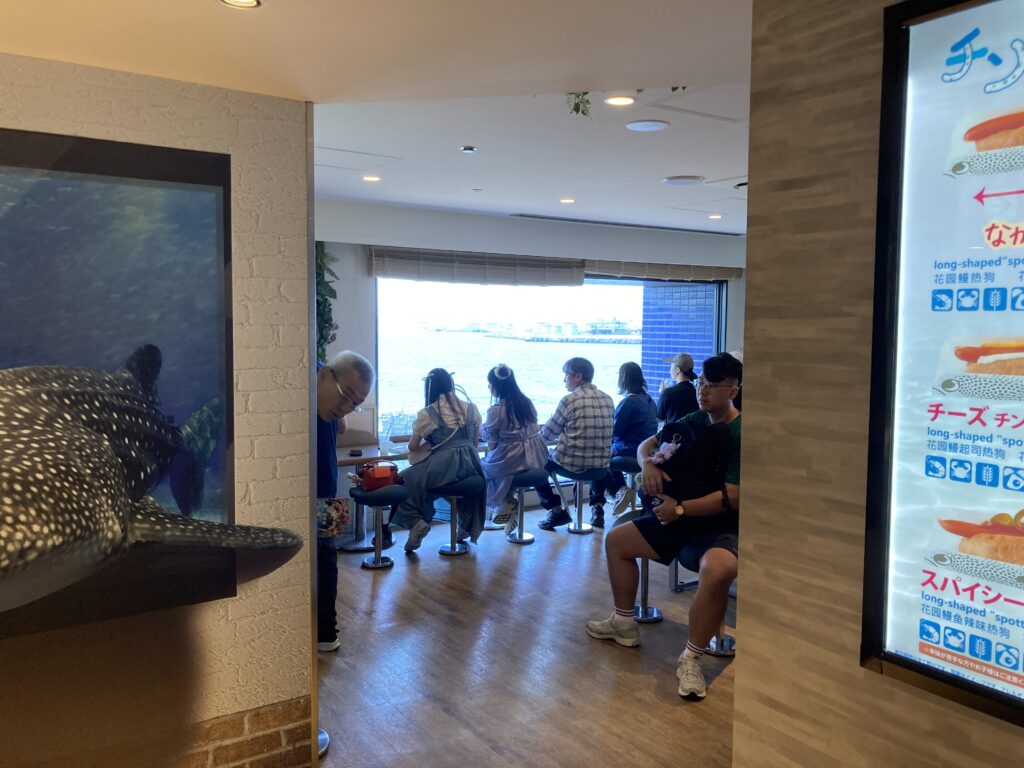

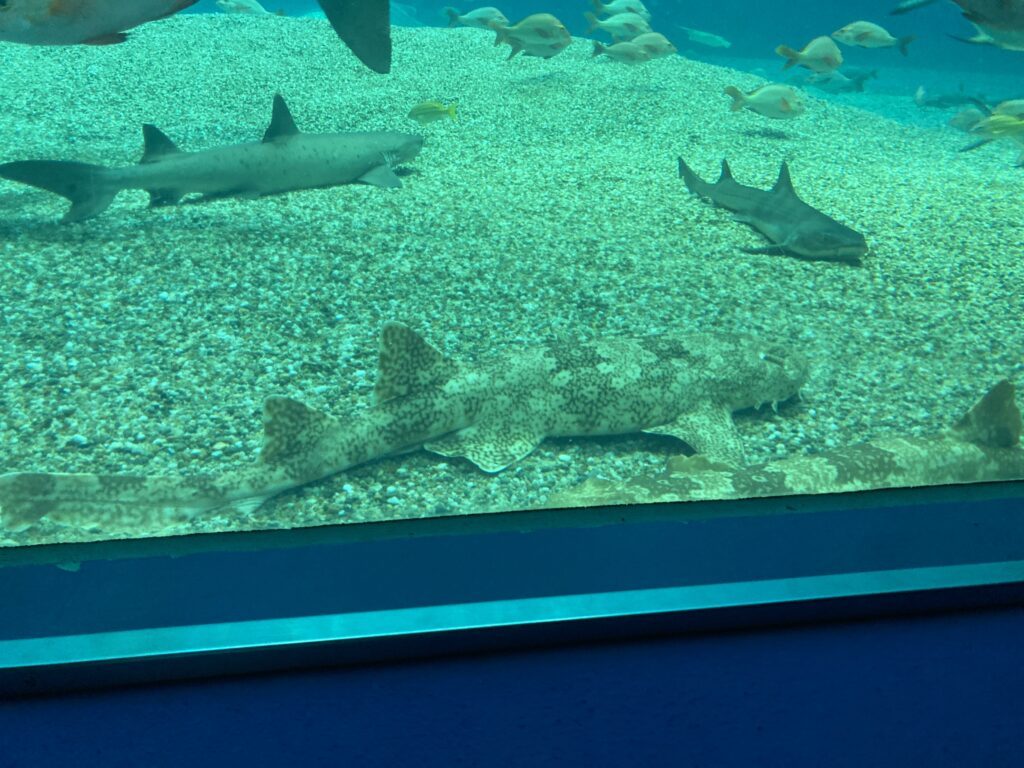

哲学的な問いとジンベエザメ

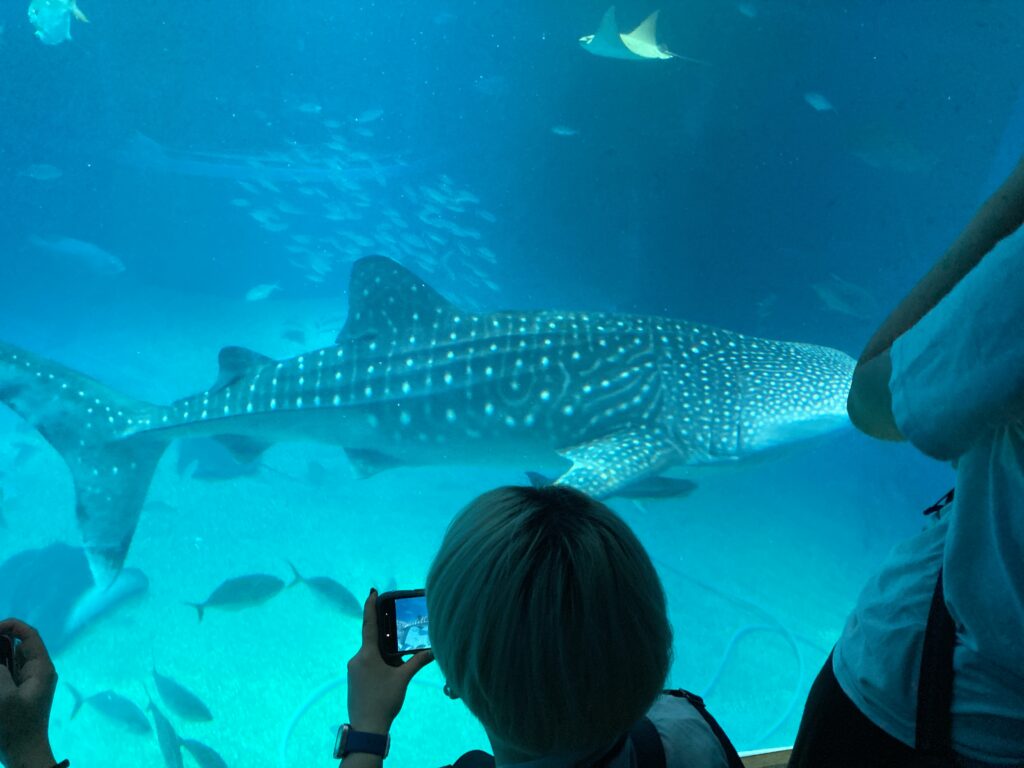

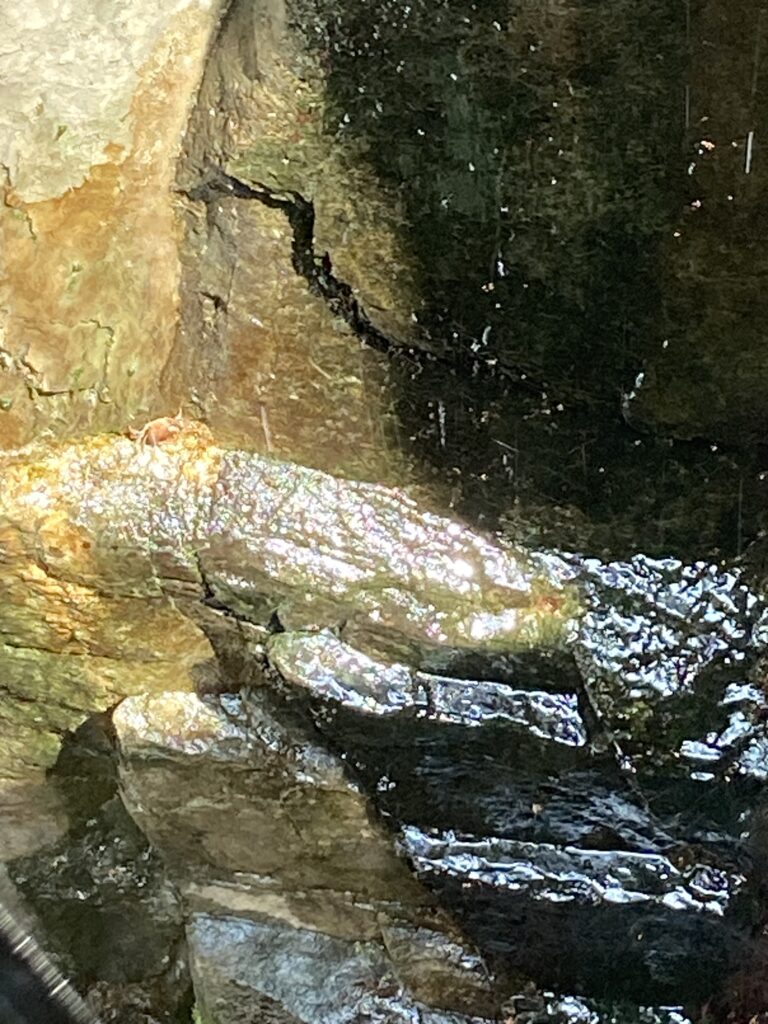

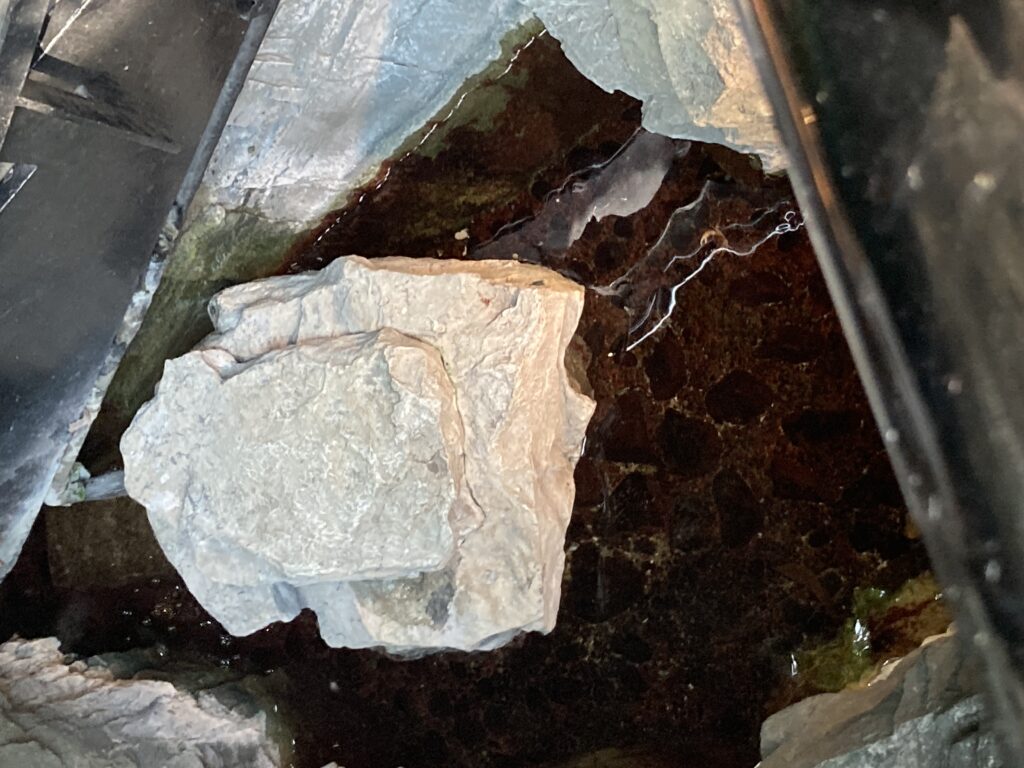

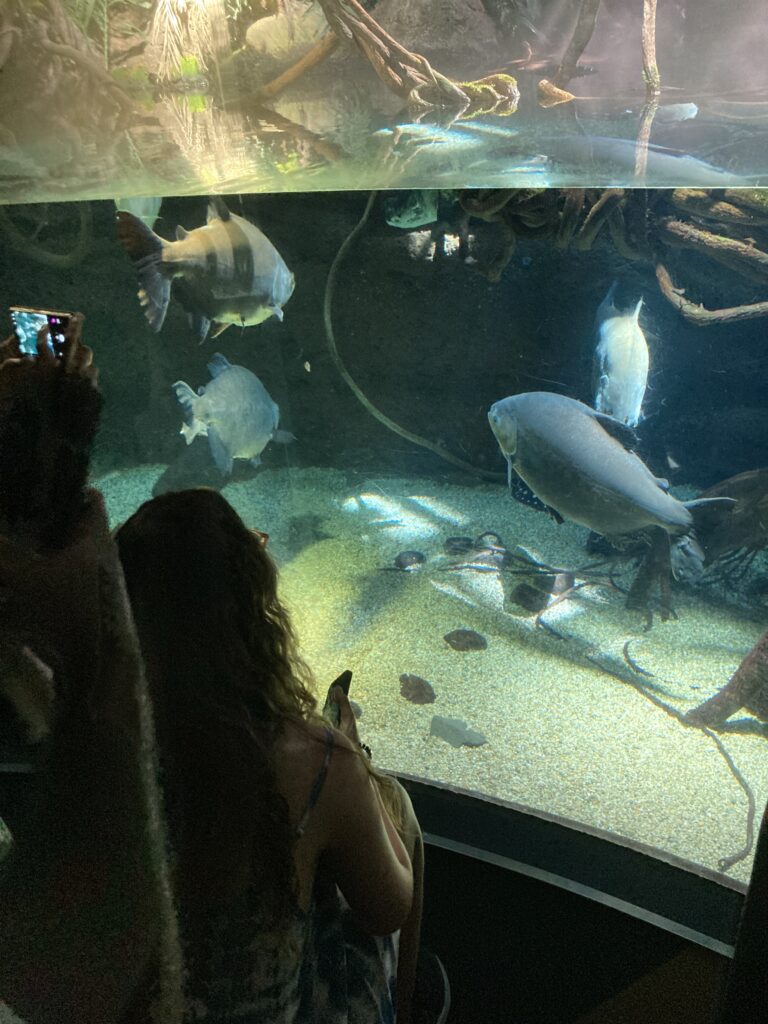

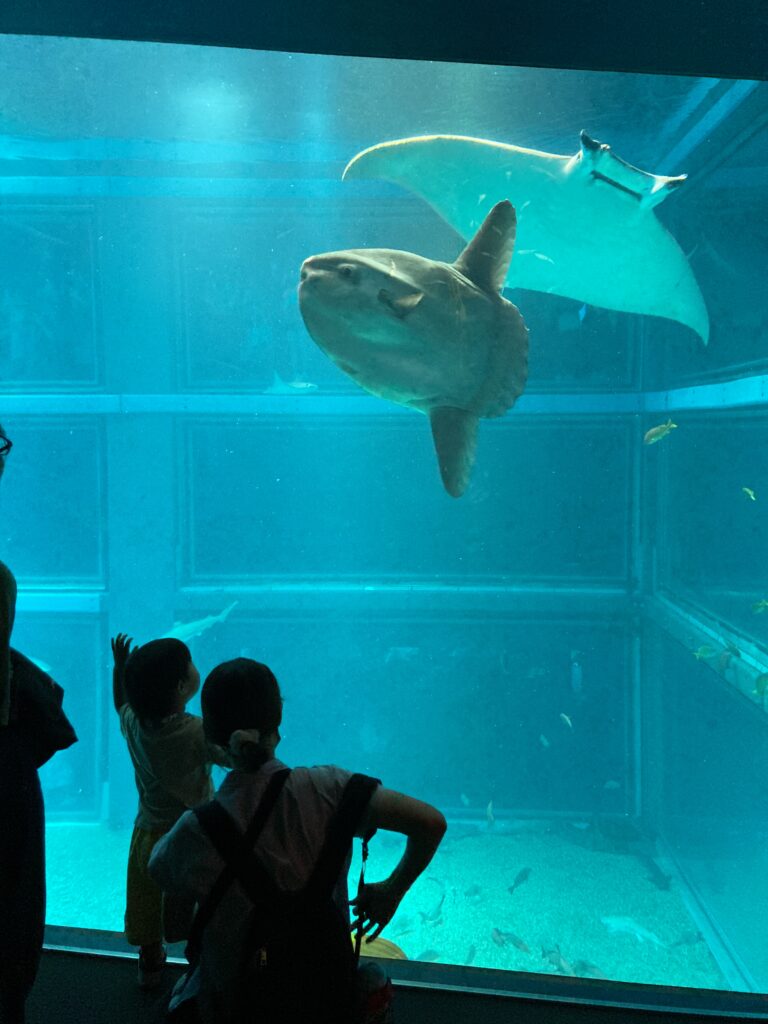

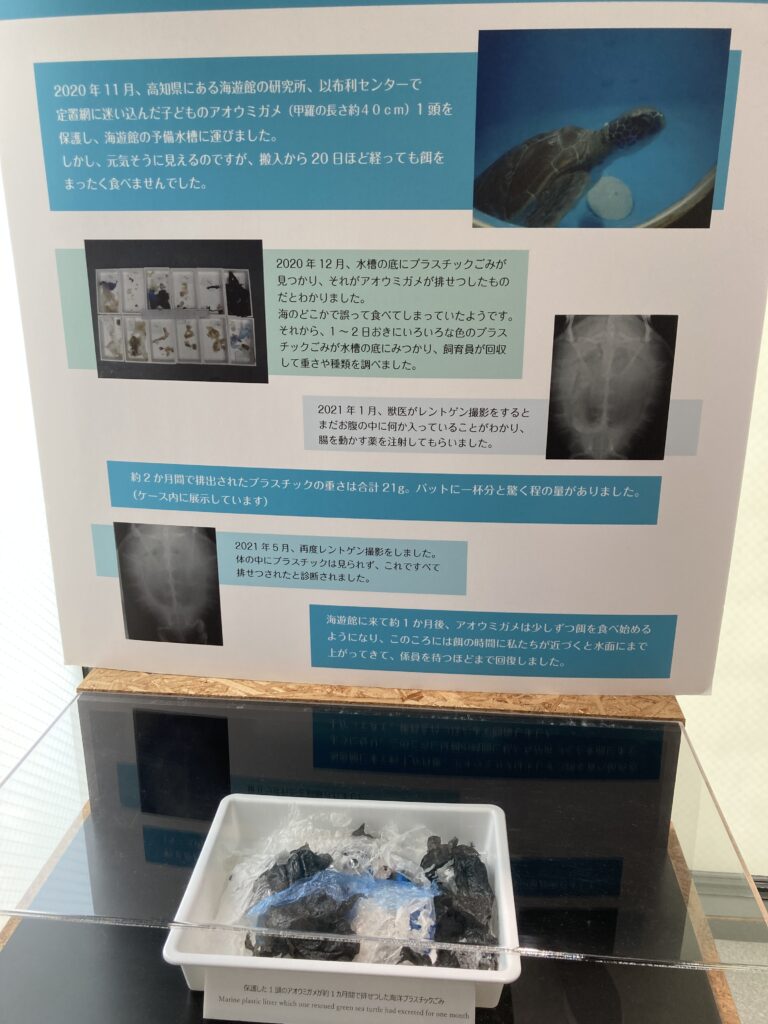

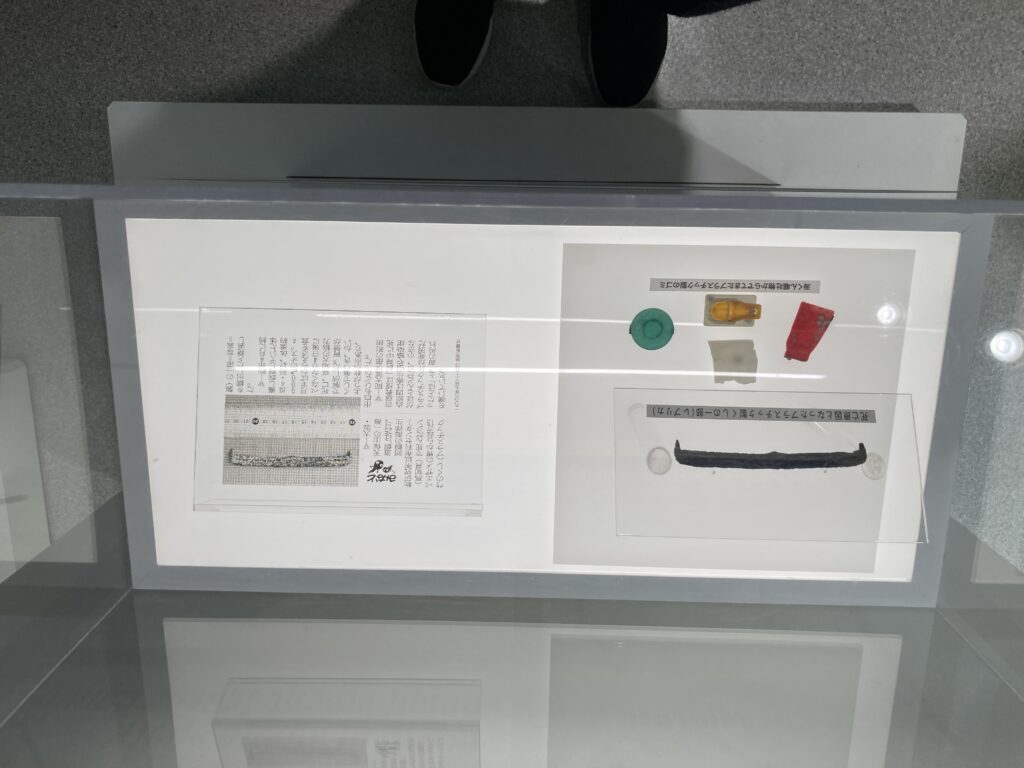

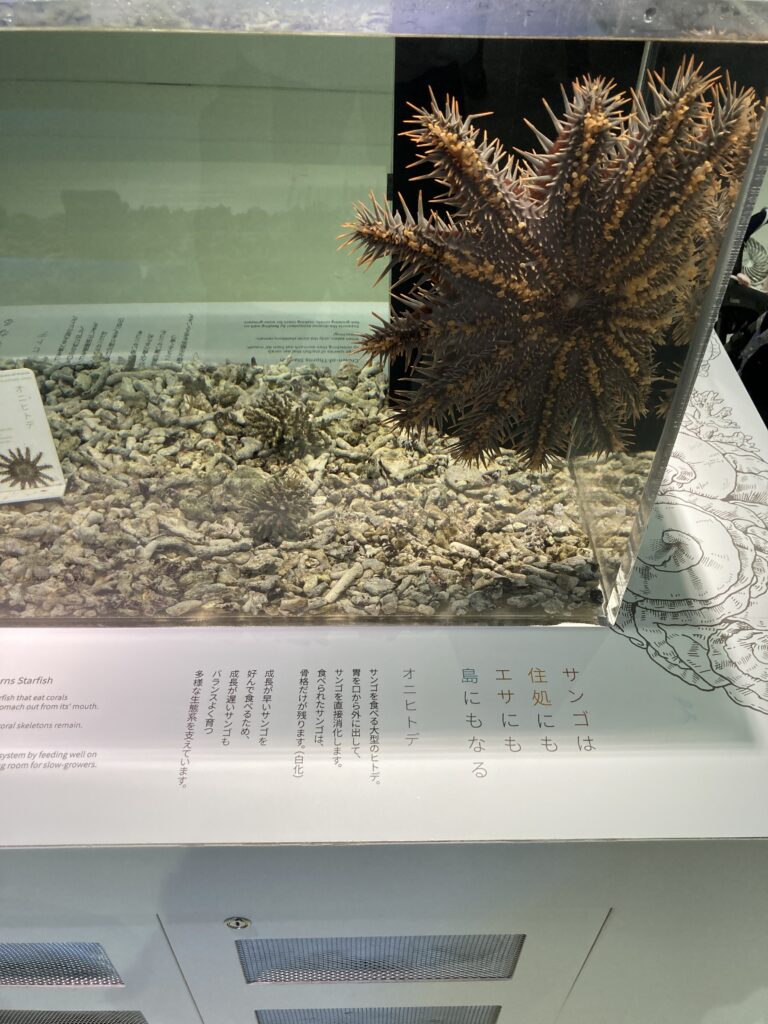

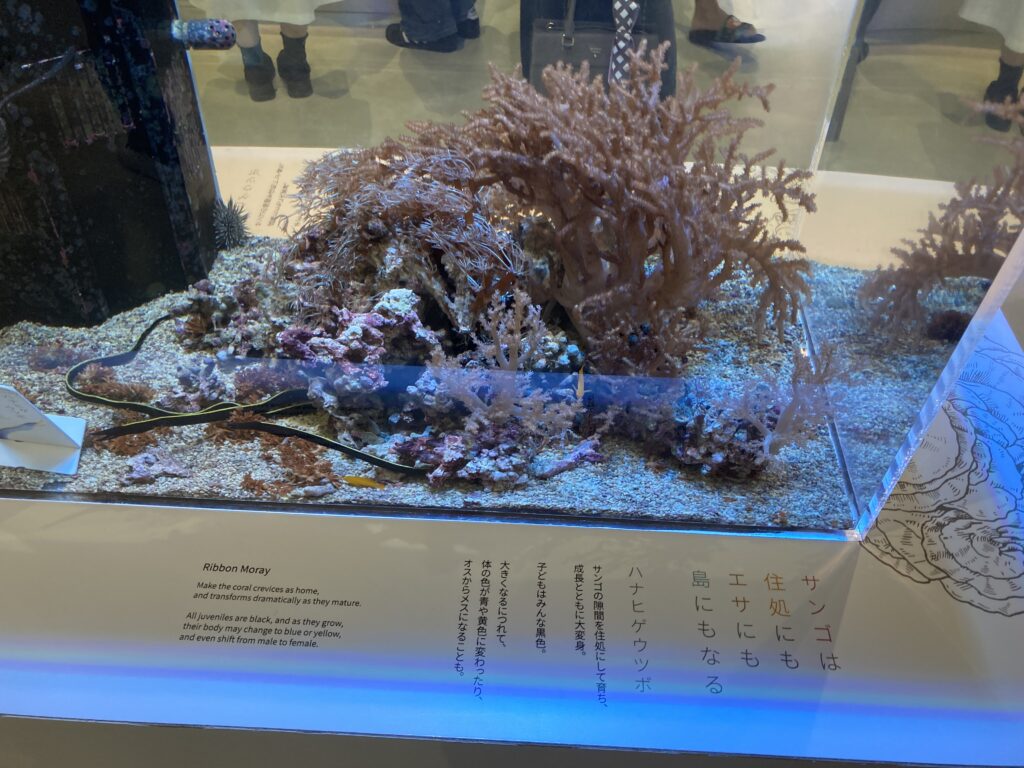

巨大水槽をゆったりと泳ぐジンベエザメ。その迫力は圧巻だった。海遊館では2匹飼育されていたが、そのうち1匹は海洋プラスチックによって命を落としたという。魚たちの姿は、私たちに「海洋資源を守る責任」を突きつけてくる。

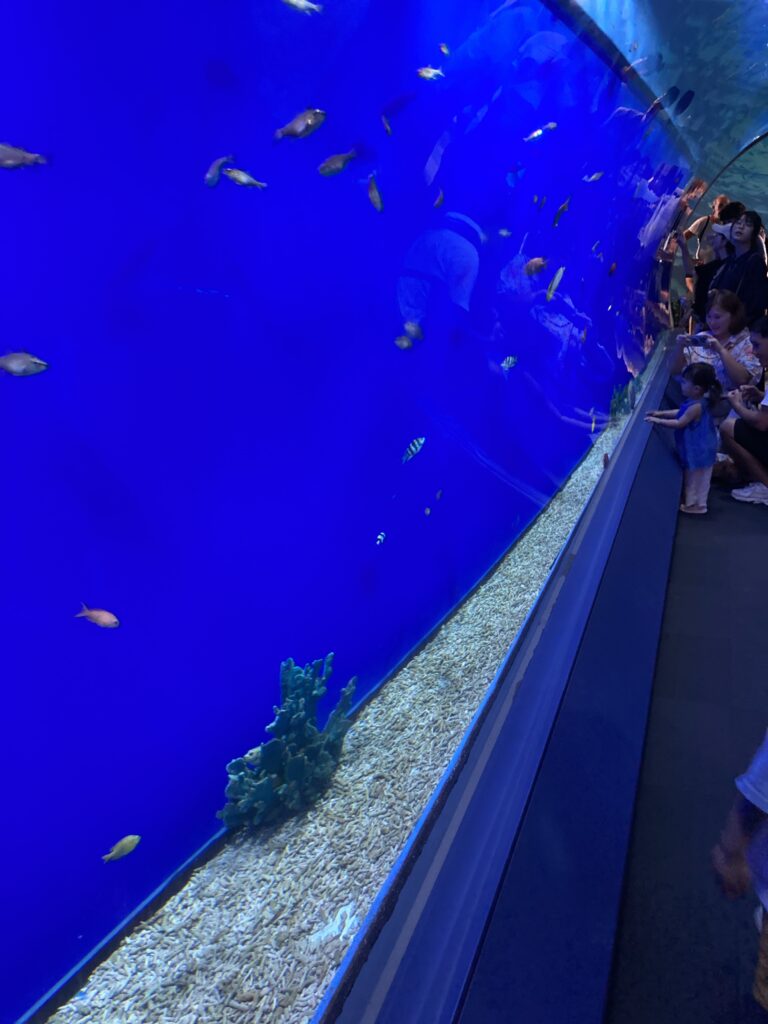

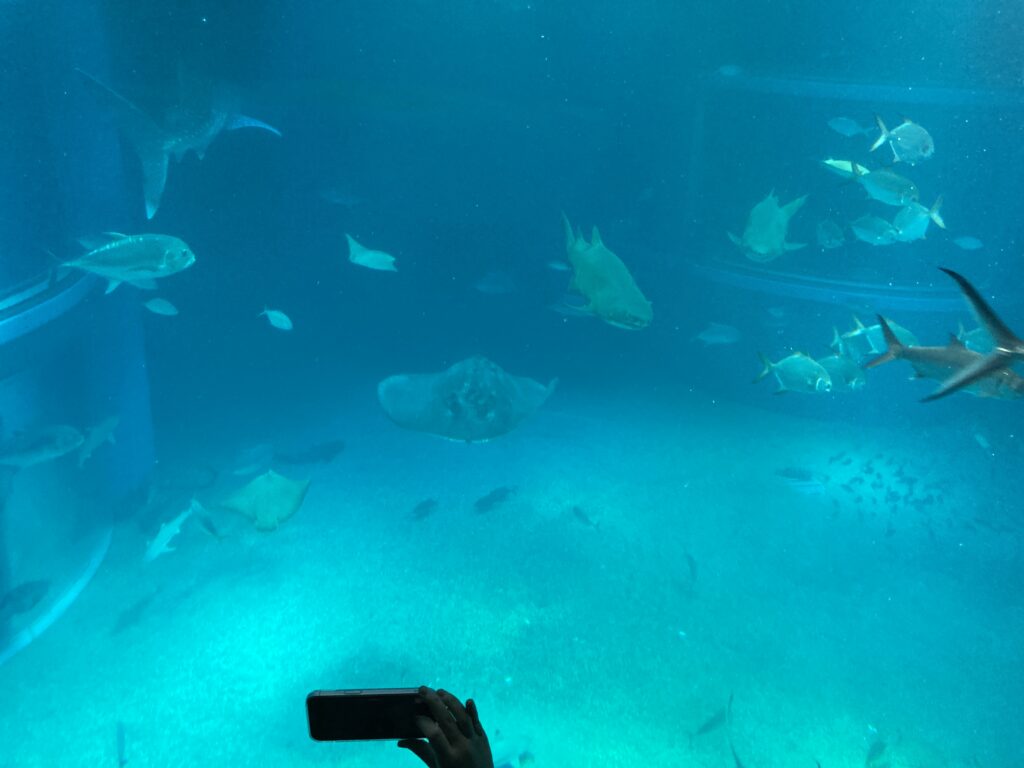

目の前を泳ぐエイが、最新鋭の軍用機に似て見えた瞬間、「人類が生み出すものは結局、自然から抽出された模倣に過ぎない」という当然の事実に打たれた。万博が一時的な熱狂に終わるのに対し、海遊館は永続的に人を集め続ける――それは、子どもから大人まで癒やされる“普遍的な価値”を持つからだろう。

食い倒れ横丁で大阪を味わう

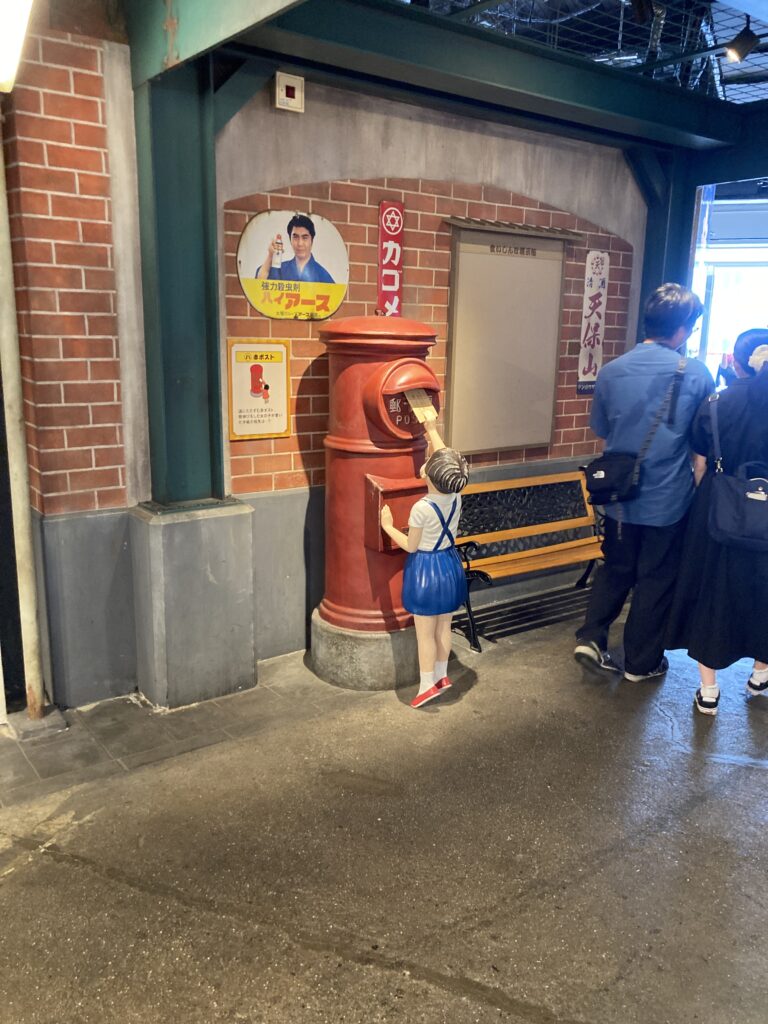

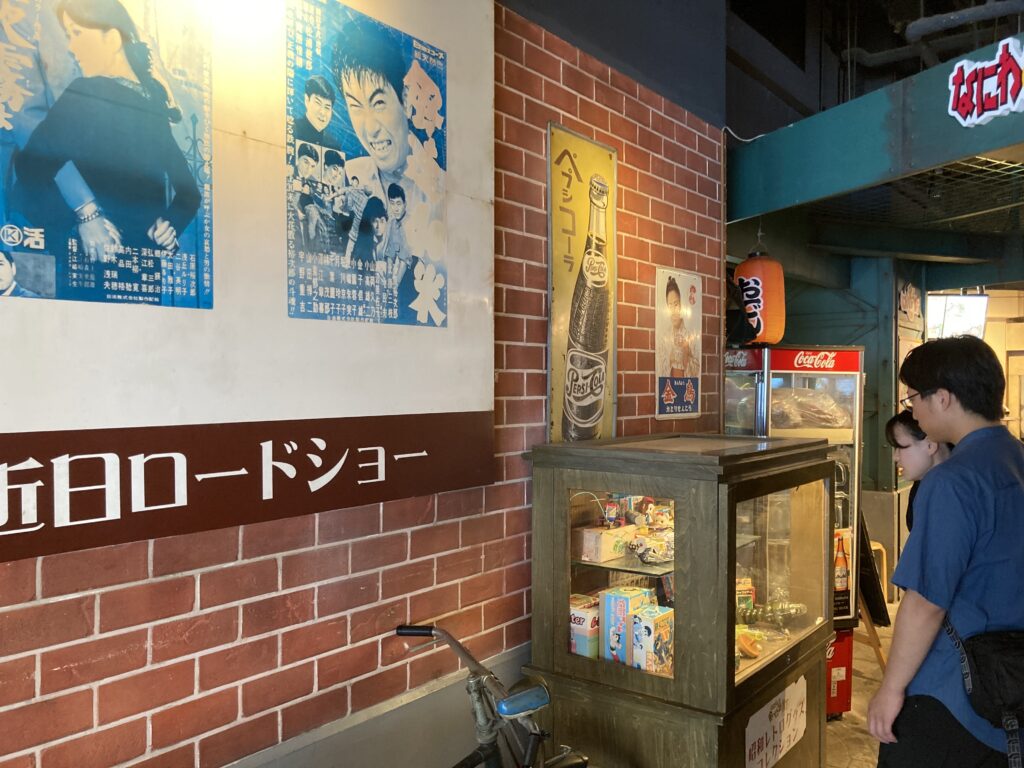

帰り道、「なにわマーケットプレース」で土産を買い、「なにわ食い倒れ横丁」に立ち寄った。元祖たこ焼き屋で並び、老舗の自由軒で大阪カレーを食べ、串カツをつまむ。1970年の万博当時の街並みを再現した横丁は、まるでタイムスリップしたようで楽しい。

ただ、自由軒は客足が少なく、店主の表情には余裕がなかった。味も東京と大差ないのに値段は高めで、商売の厳しさを感じた。食い倒れの街・大阪でも、続く店と消えていく店の差は残酷だ。

旅の終わりに

港には大型観光船が停泊していた。あの船に乗り、何にも縛られず世界を旅できたらどんなにいいだろう――そう思うのは、少し疲れている証拠かもしれない。

「さようなら、大阪」

そうつぶやきながら、新幹線に乗り込み東京へと帰途についた。

コメント