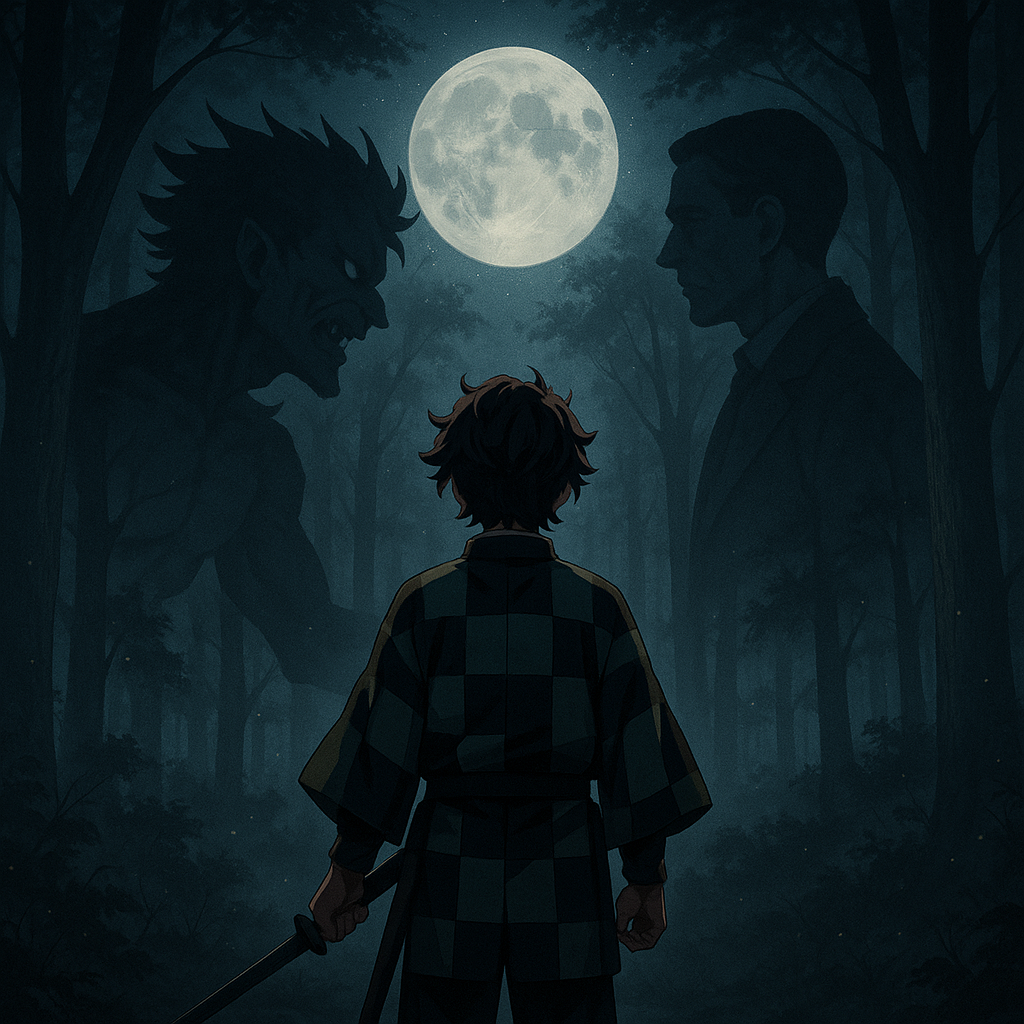

鬼滅の刃』を観ていて、ふとこう思ったことはありませんか?

「この鬼たち、本当に悪なのだろうか……?」

血を浴びるような戦闘、壮絶な死闘、そして切なく消えていく鬼たち。その姿は、まるでロバート・ルイス・スティーヴンソンの小説『ジキル博士とハイド氏』を彷彿とさせます。

人の理性と本能が対立する構図──それはまさに、『鬼滅の刃』に描かれる鬼たちの内面そのものではないでしょうか。

■ ジキル=かつて人間だった鬼たち

『鬼滅の刃』に登場する鬼の多くは、かつて人間でした。家族を愛し、友を思い、何気ない日常を生きていた「普通の人たち」。それが、あるきっかけで「鬼」になり、やがて欲望と暴力に支配されていきます。

これは、まさに善良だったジキルが、抑えきれない衝動によってハイドへと変貌していく姿と重なります。

■ ハイド=鬼としての暴力性と孤独

鬼になった彼らは、人を喰らい、命を奪いながらも、どこかで人間だった頃の記憶を忘れきれずにいます。それは、ジキルがハイドとして生きながら、どこかで自我を取り戻そうともがくような葛藤です。

ときに鬼は、炭治郎の言葉によって“心の中のジキル”を思い出し、涙を流しながら消えていきます。その瞬間に、私たちの胸もまた締めつけられるのです。

■ 炭治郎の役割=人間性の証人として

炭治郎はただの鬼殺隊士ではありません。彼は、鬼の中に残る「人間性」に気づき、それを見届けようとします。斬り捨てるのではなく、弔うように。

彼の優しさは、**ジキルとハイドの物語における「ジキルの良心」**のような存在なのかもしれません。

■ なぜ私たちは感動するのか?

鬼たちの哀しみは、他人事ではありません。怒りや嫉妬、孤独や絶望──それらは誰の中にもある「ハイド的な側面」だからです。

『鬼滅の刃』の感動とは、単なる勧善懲悪のドラマではなく、“人間であることの業と救い”を見つめる物語だからこそ生まれるのではないでしょうか。

■ 最後に

『鬼滅の刃』は、鬼を倒す話であると同時に、「鬼のなかにある人間」を見届ける物語です。

ジキルとハイド――理性と衝動。

その果てしない闘いは、現代に生きる私たちの心の奥底にも、確かに響いてくるのです。

コメント