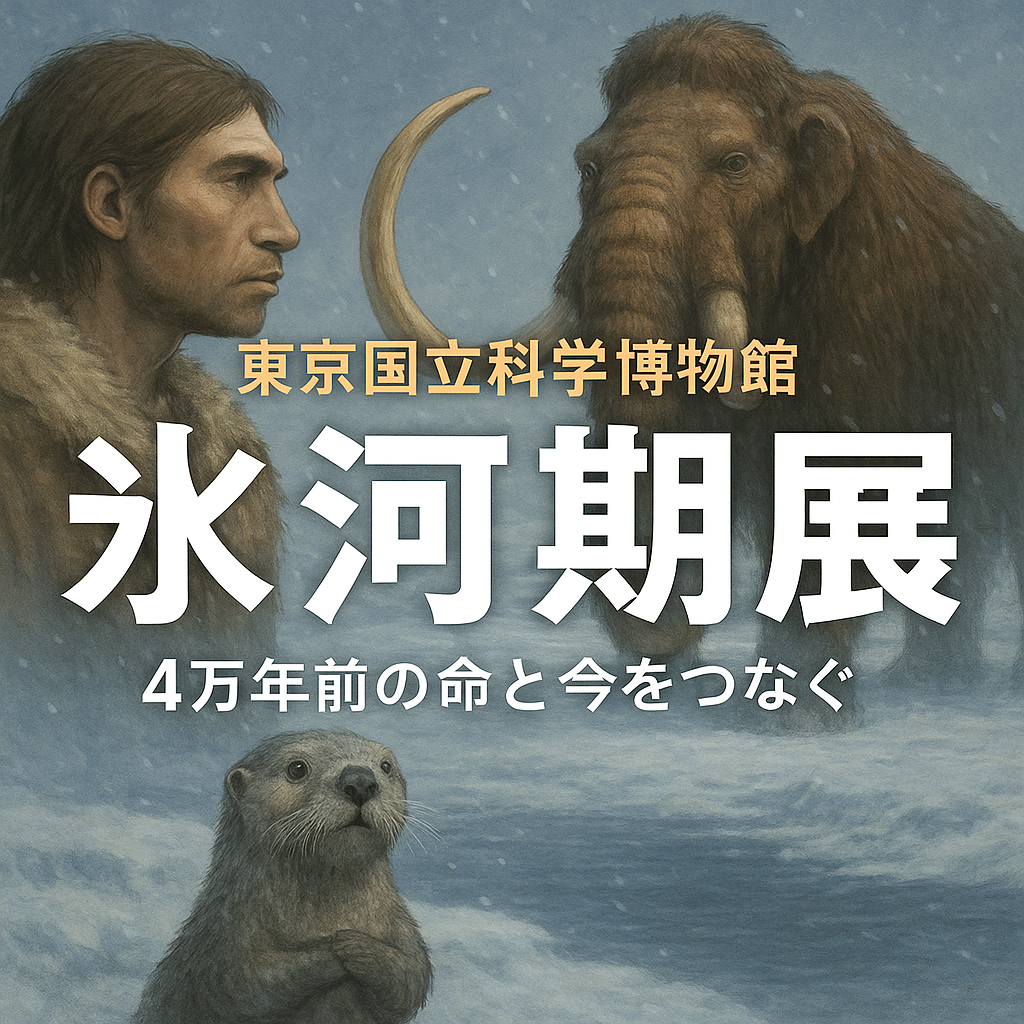

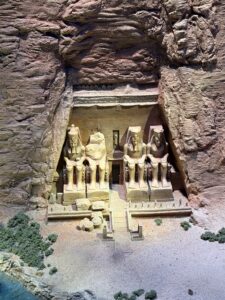

「こんな展示、見逃したら一生の損かもしれない」——東京・上野の国立科学博物館で開催中の『氷河期展~人類が見た4万年前の世界~』。

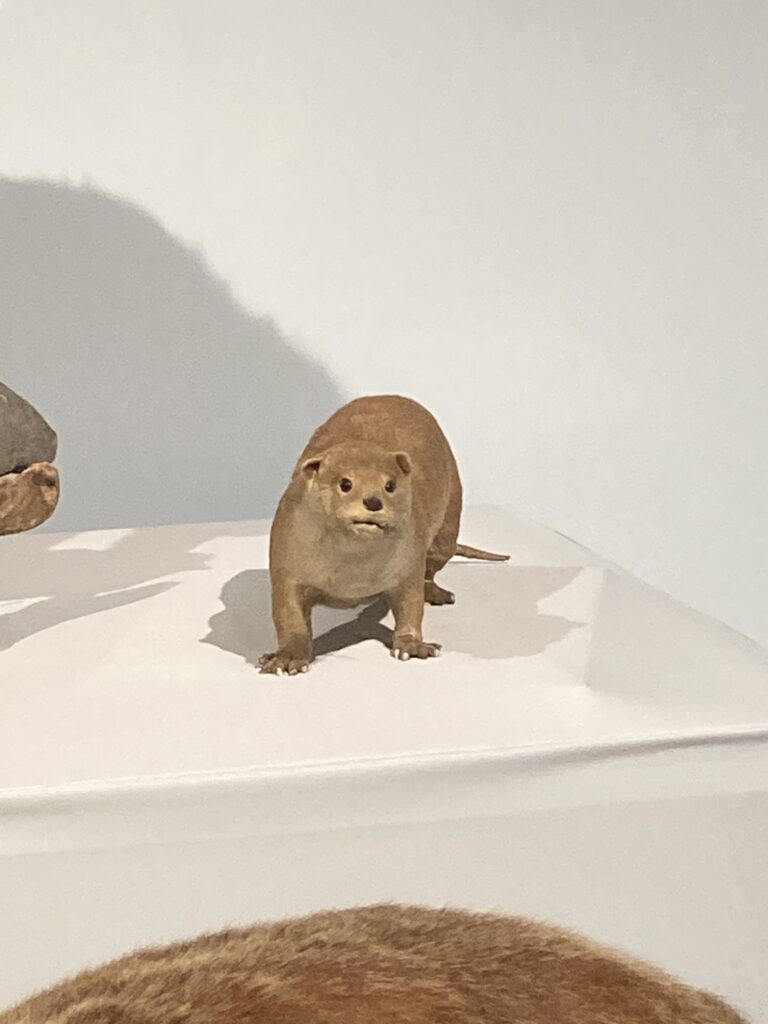

迫力満点のマンモスや洞窟ライオンに目を奪われながら、私はラッコに心を撃ち抜かれた。

これは単なる過去の展示じゃない。氷河期を生きた祖先たちの“命の知恵”が、現代を生きる私たちにそっと問いかけてくる——「あなたの力は何ですか?」と。

国立の本気を見た!展示のスケールが桁違いだった

まず驚かされたのは、展示のスケール。

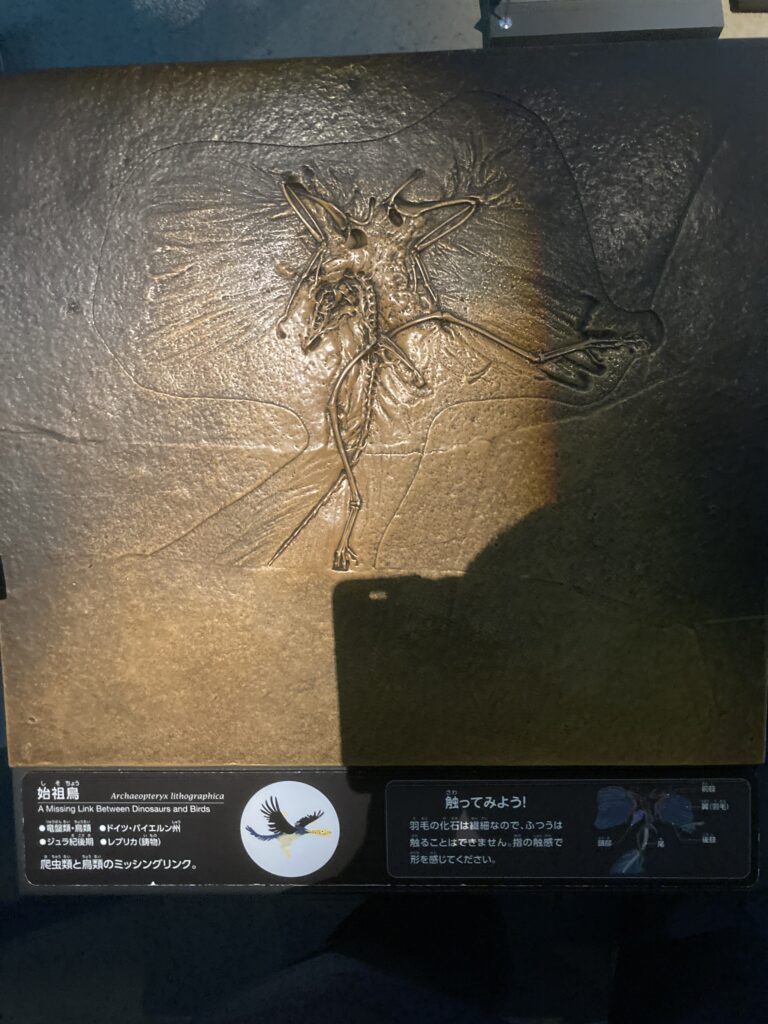

国立科学博物館の本気度が半端じゃない。全身骨格、生体復元、最新のDNA解析——まるで映画のワンシーンを歩いているようなリアリティ。

中でも目を引いたのが、胸骨に槍の刺さったホラアナライオンの骨。

4万年前、人間はこんな猛獣と真っ向勝負していたのか……と思うと、ゾッとする以上に、ゾクッとした。

マンモスはなぜ大きい?寒さが生んだ“巨大化の法則”が面白い!

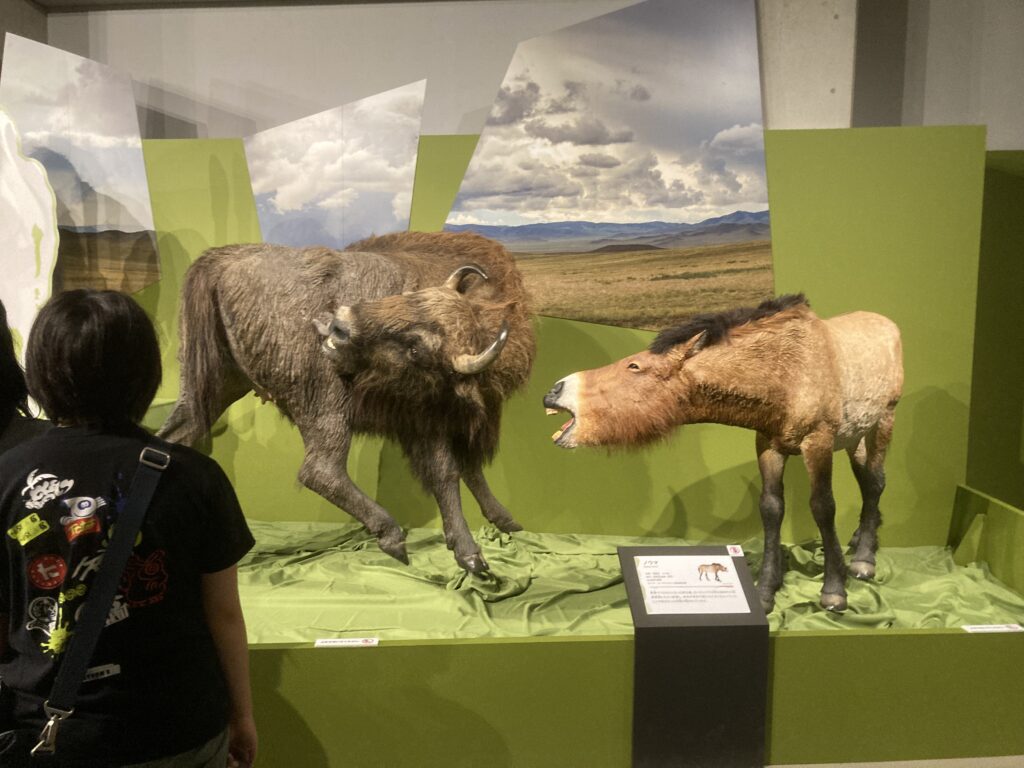

マンモスやステップバイソンなど、巨大動物“メガファウナ”たちの展示も圧巻。

「寒冷地では身体が大きい方が有利」という“ベルクマンの法則”を、コーヒーカップと風呂のお湯の温度比較で説明しているのが秀逸。理屈じゃなく、体感で腑に落ちた。

クロマニョン人vsネアンデルタール人:違いは「物語る力」

人類の進化コーナーでは、ネアンデルタール人とクロマニョン人の違いに焦点が当てられていた。

骨格の違いだけじゃない。言葉、芸術、そして“物語”を持ったクロマニョン人こそが生き残ったという説が、私の心に刺さった。

現代もそうじゃないか?

単に働いて、稼いで、消費するだけじゃなく、「物語を語れるか」が人をつなぎ、時代を動かしていくのだと。

だから私たちは映画を観て、音楽を聴き、ブログを書くのかもしれない。

氷河期のラッコに、自分を重ねて泣いた

展示の終盤、私は思わず足を止めた。

そこにいたのは、小さなラッコの復元模型。氷河期の湿地帯で、苔をかき分け、必死に生きる姿。

——まるで自分のようだった。

大きな力も、牙もない。でも、必死に生きようとしている。

仕事、婚活、人間関係……何をやってもうまくいかない自分が、ラッコに重なって見えた。

それでも生きる。それが命なんだと。

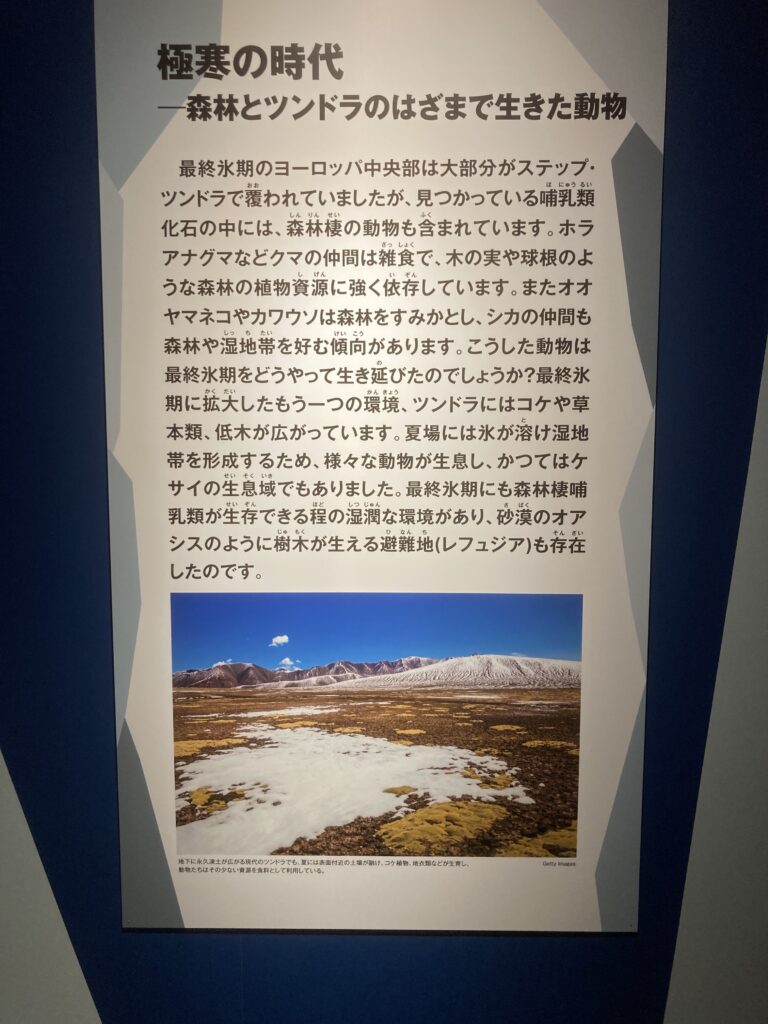

展示の裏にある「地球規模のストーリー」

この展覧会は、ただの昔話じゃない。

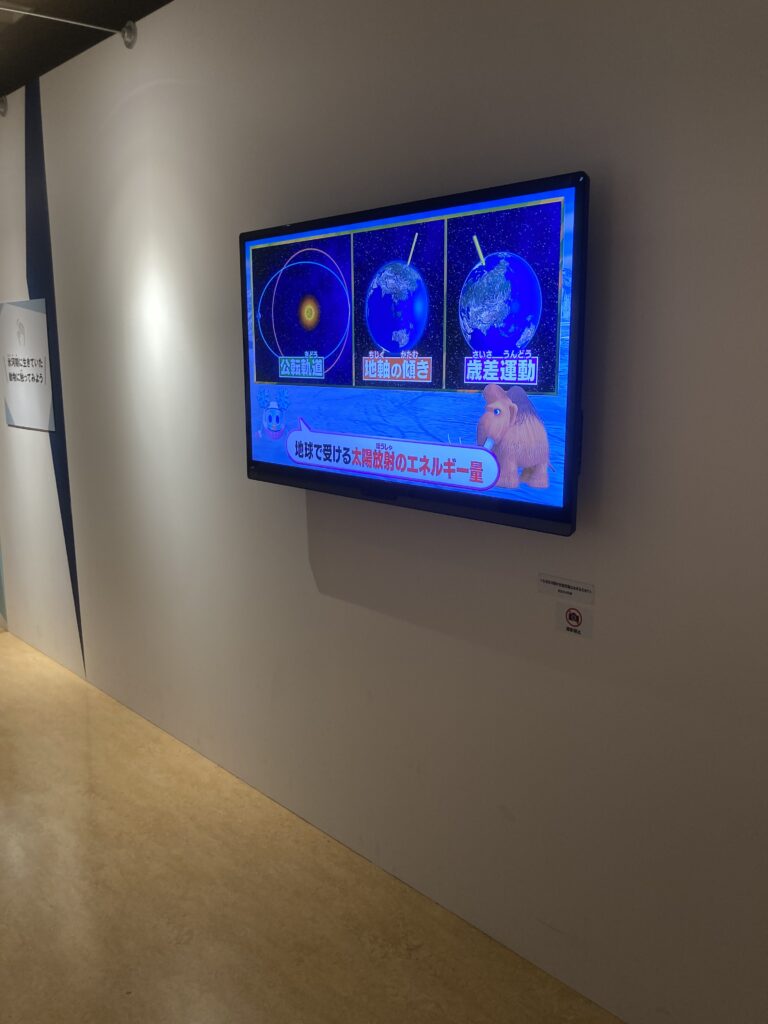

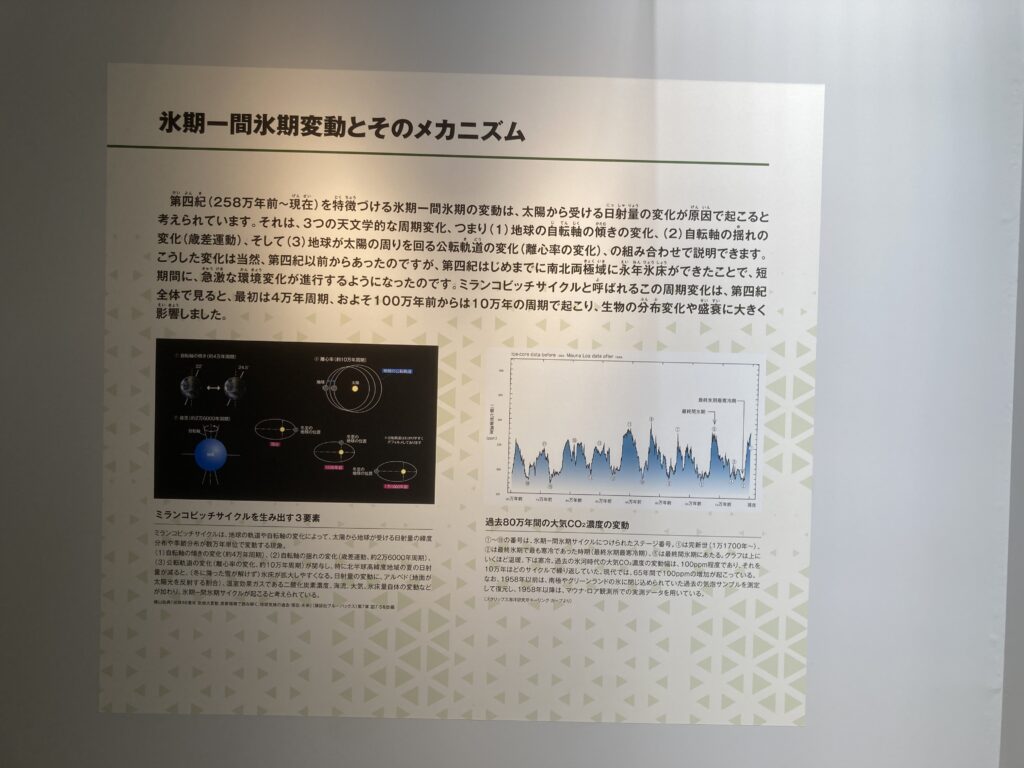

数万年〜数十万年スパンで地球の気候が変化する「ミランコビッチサイクル」や、現在も「氷河期(間氷期)」であるという事実が提示される。

10万年後の地球、私たち人類はまだ存在しているのだろうか?

そんなスケールの大きな問いが、静かに頭に残る展示だった。

魚屋の視点で見る「アニサキス」からの学び

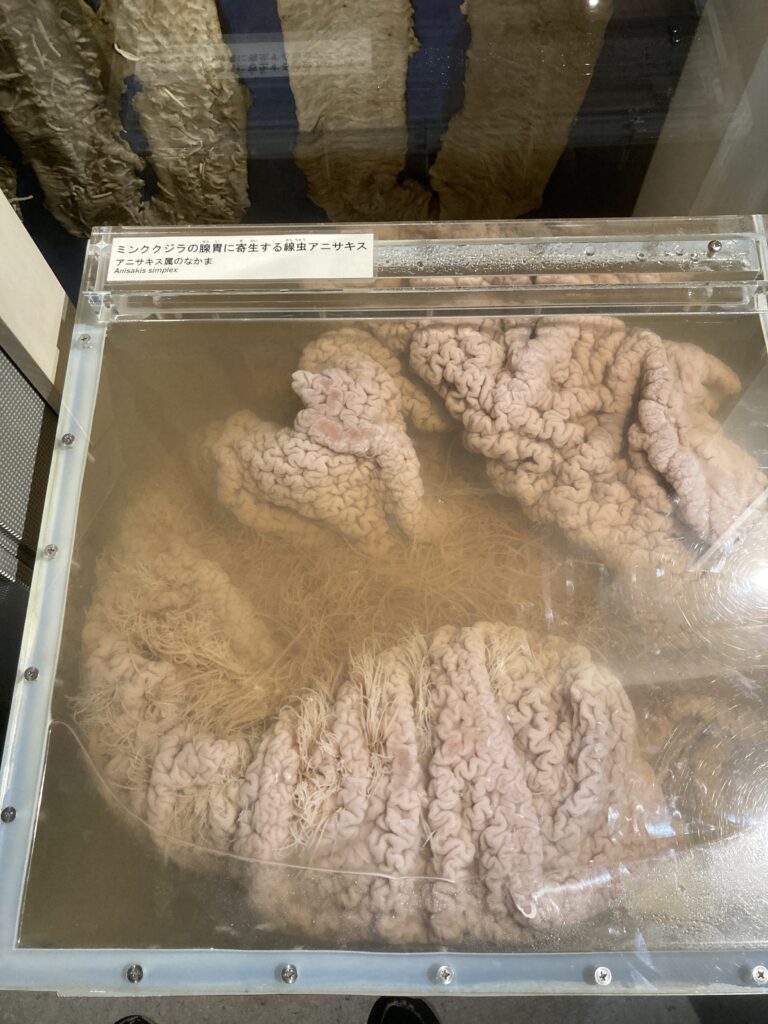

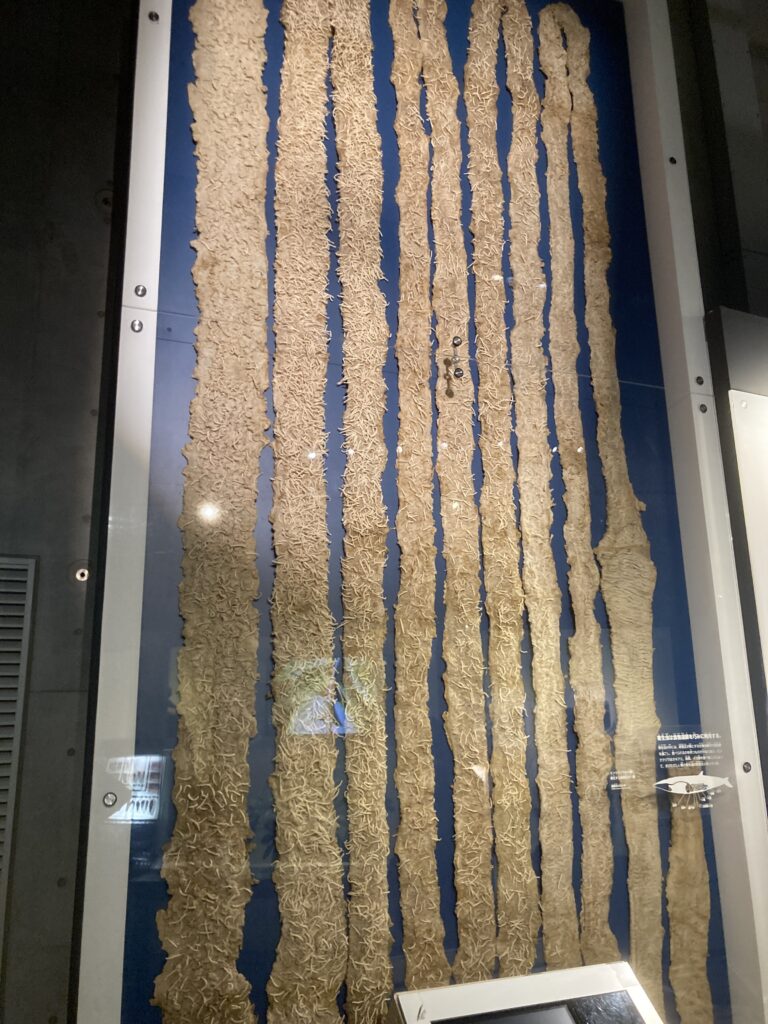

地球館ではクジラに寄生するアニサキスの展示があり、職業柄つい食い入るように見てしまった。

クジラが増え、排泄物によってアニサキスが海中に広がった——これは現場でもよく耳にする話だが、それがこうして展示されていることに納得感があった。

科学館って、こういう“つながる瞬間”が本当に面白い。

まとめ:氷河期展は、人生を見つめ直すタイムカプセルだった

ラッコに泣き、マンモスに圧倒され、ネアンデルタール人と対峙し、クジラの寄生虫に納得する。

気づけば私は、自分自身の“物語”を振り返っていた。

この展覧会は、氷河期という極限の世界を通して、「人間とは何か?」を問う体験だった。

科学は、優しさだと思う。

そして、優しさが未来をつくるのだと、私は信じたい。

展覧会情報(基本データ)

- 開催名:「氷河期展 ~人類が見た4万年前の世界~」

- 会場:国立科学博物館(東京・上野)

- 会期:開催中~(詳細は公式サイトへ)

- 見どころ:ケナガマンモス、ホラアナライオン、ネアンデルタール人頭骨(日本初公開)、ミランコビッチサイクルなど

- おすすめ対象:歴史・科学好きな方はもちろん、人生に悩んでいる人にこそ刺さる展示です。

帰りに地球館へ↓

コメント